2022-02-05

La chiocciola che può risvegliare il desiderio

Chiamata erroneamente lumaca in tantissime specialità gastronomiche, era apprezzata addirittura fin dai tempi preistorici Greci e antichi Romani ritenevano potesse anche sconfiggere la pigrizia sessuale. Italia quarto Paese nel mondo per consumo.Anche se sono parenti stretti (sono molluschi gasteropodi) la chiocciola avrebbe tutti i diritti di denunciare la lumaca per indebita appropriazione del nome. L’articolo 494 del Codice penale parla chiaro: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio induce taluno in errore sostituendo illeggittimamente la propria all’altrui persona, va punito. Non è quello che fa la lumaca nell’alta cucina, nella gastronomia raffinata ma anche nella cucina povera tradizionale? Si impadronisce ingiustamente del nome, della storia e del ruolo della chiocciola, vera protagonista di centinaia di piatti.Basterebbe portare davanti a un giudice i menu di trattorie e ristoranti o qualsiasi ricettario regionale per riconoscere a chi vanno i meriti e i demeriti. Lumache alla bourguignonne? In realtà sono chiocciole. Lumache di San Giovanni (ricetta romanesca contro il malocchio) con pomodori, mentuccia, acciughe e olio d’oliva buono? Sempre chiocciole sono. Lumache in porchetta alla romagnola? Chiocciole. E così le lumache all’ossolana con amaretti, noci e odori di timo, alloro ed aglio; le lumache in umido; le lumache fritte in pastella; gli gnocchi con sugo di lumaca; i maccheroni con ragù di lumache; le lumache su letto di spinacine con scaglie di grana; le lumache alla siciliana con pomodoro alla picchi pacchi (pomodoro, aglio, basilico, olio); pizza con lumache, speck, burrata... Si parla di lumache, ma nel piatto ci sono sempre loro, le chiocciole.Lumaca e chiocciola non sono sinonimi. La lumaca è come la verità: nuda e cruda. La chiocciola, invece, viaggia con la casetta sulle spalle pronta a rifugiarvisi in caso di pericolo. Purtroppo per lei ha un sacco di nemici in natura (uccelli, serpi, rane, talpe, ricci) e fuori. L’uomo ha imparato da millenni a cibarsene: inutile scappare. La povera chiocciola non faceva in tempo a inserire l’avviamento che una mano la arpionava. Lo scrittore gastronomo Livio Cerini di Castegnate, autore de Il gentiluomo in cucina, scrive con bello spirito: «Gli uomini han sempre mangiato le lumache, che tra l’altro erano più facili da catturare di un mammouth o anche di un semplice coniglio selvatico». Lo testimoniano anche i mucchi di gusci trovati nei ripari preistorici, «pulitissimi e muti testimoni di un primordiale hors-d’oeuvre caldo». Talmente «puliti» che sembrano succhiati da poco. Questo dovrebbe insegnare qualcosa agli schifiltosi che guardano con una smorfia i piatti di chiocciole. Stiano pur sicuri che i loro remoti antenati, ma anche i prossimi, mangiavano di gusto i molluschi terrestri. Scriveva nel 1870 il medico francese De La Porte nell’Hygiène de la table: «La lumaca fa la felicità di un gran numero di buongustai in autunno e in inverno».Visto che abbiamo tirato in ballo uno scrittore gallico c’è un altro falso mito da sfatare, quello che le lumache (oops! purtroppo scappa, meglio non farci più caso) appartengano solo all’haute cousine francese, che siano cibo degno solamente di gourmands d’Oltralpe. È in Italia, a Cherasco in provincia di Cuneo, l’istituto internazionale di elicicoltura. Puntualizza Renzo Pellati, nutrizionista e storico della cucina, ne La storia di ciò che mangiamo, che le chiocciole «nella tradizionale ricetta con burro, aglio, prezzemolo, sono un tipico e antico piatto italiano: in molte regioni italiane le chiocciole facevano parte dell’alimentazione popolare con diverse specie ognuna con le sue caratteristiche culinarie e gastronomiche».Chiocciola deriva dal latino cochlea. I Romani erano ghiotti di lumache. Apicio, che nel De re coquinaria propone quattro ricette con le chiocciole, suggeriva di farle spurgare e ingrassare nel latte salato per diversi giorni. Già nella Res Publica il consumo delle lumache era tale che una cinquantina d’anni prima della nascita di Cristo Quinto Fulvio Lippino intraprendente proprietario di terre a Tarquinia le allevava nei cocleari con un sistema chiamato successivamente cochlea romana. Fu il primo elicicoltore della storia. A raccontare come Lippino fece i sesterzi allevando chiocciole nei suoi quaranta iugera fu Marco Terenzio Varrone nel De re rustica. L’imprenditore agricolo romano era talmente bravo che allevava varie specie di chiocciole (illiriche, africane, reatine, piccole, medie, grandi) separando le une dalle altre per impedire evasioni e promiscuità con canalette d’acqua. I Casanova dell’urbs caput mundi erano convinti che mescolando il succo della vite alla bava di lumaca si ottenesse una bevanda capace di sconfiggere la pigrizia sessuale maschile. Una sorta di viagra dell’antichità. Non avendola provata non possiamo garantirne il funzionamento, ma è prassi odierna usare la bava del mollusco nei trattamenti di bellezza per idratare la pelle e contrastare i radicali liberi. È una sorta di antibiotico naturale che elimina le impurità.Già i Greci, prima dei Romani, ritenevano le chiocciole afrodisiache. E con loro altri popoli antichi (compresi quelli precolombiani) per la somiglianza con l’organo sessuale femminile. Una teoria arrivata fino ai nostri giorni. Isabella Allende la riferisce nel libro Afrodite (1998), ma si scandalizza: «La loro (delle chiocciole) fama erotica proviene dalla somiglianza con la clitoride che si affaccia e sparisce tra le pieghe femminili, ma questa metafora è offensiva. Non ho niente che assomigli a una lumaca. E credo di poter dire lo stesso della maggior parte delle mie amiche». Nel Medioevo e nel Rinascimento erano un cibo per contadini di cui erano ghiotti anche i papi. Nella seconda metà del Cinquecento Pio V per poterle mangiare anche nelle giornate di penitenza e in quaresima non sapendo sotto quale categoria di alimenti appartenessero, le dichiarò pesci per l’eternità: «Estote pisces in aeternum». Due rimedi della medicina popolare che prevedevano l’uso di chiocciole o della loro bava sono arrivati alle soglie dei nostri giorni. Il primo è una ricetta per ringiovanire pubblicata sulla Guida ai rimedi d’amore di Harry Ezechiel Wedeck (1969) che suggerisce di bollire le lumache con cipolle, prezzemolo e aglio, di quocerle poi in olio d’oliva e di ribollirle in vino rosso forte. L’altra ricetta, piuttosto disgustosa, era adoperata per curare la gastrite. Si doveva porre una piccola lumaca viva tra due ostie, metterla in bocca e deglutirla senza masticare. La bava del mollusco avrebbe riparato la mucosa gastrica dello stomaco. Avendo avuto una vecchia zia sofferente per una fastidiosissima gastrite, testimoniamo la coraggiosa assunzione della «medicina» da parte sua e la conseguente guarigione. Il farmaco, forse per suggestione o forse per miracolo, funzionò.La chiocciola gode di ottima letteratura e di buona cinematografia. Basti ricordare la chiocciola di Pinocchio che ci mette tutta la notte a scendere le scale per aprirgli la porta e la poesia di Giuseppe Giusti Viva la chiocciola: «Essa all’astronomo/ e all’architetto/ forse nell’animo/ destò il concetto/ del canocchiale/ e delle scale./ Viva la chiocciola/ caro animale». Divertentissima la scena del film Pretty Woman con Julia Roberts si trova a combattere, armata dell’apposita pinza, con le escargot alla bourguignonne. Inevitabilmente una schizza dal piatto, ma il cameriere è pronto ad acchiapparla al volo mormorando discretamente: «Succede tutte le volte».L’Italia è il quarto Paese nel mondo per consumo di chiocciole. «Ogni anno se ne consumano 4.500 tonnellate», informa Zeno Mion, giovane titolare di una delle più grandi aziende del Triveneto. «Siamo oltre mille aziende di elicicoltura e copriamo solo il 20 per cento della domanda. Il fatturato di filiera si aggira sui 350 milioni di euro». Niente male per un piccolo mollusco che si muove al rallentatore.

Massimo Doris (Imagoeconomica)

Giovanni Pitruzzella (Ansa)

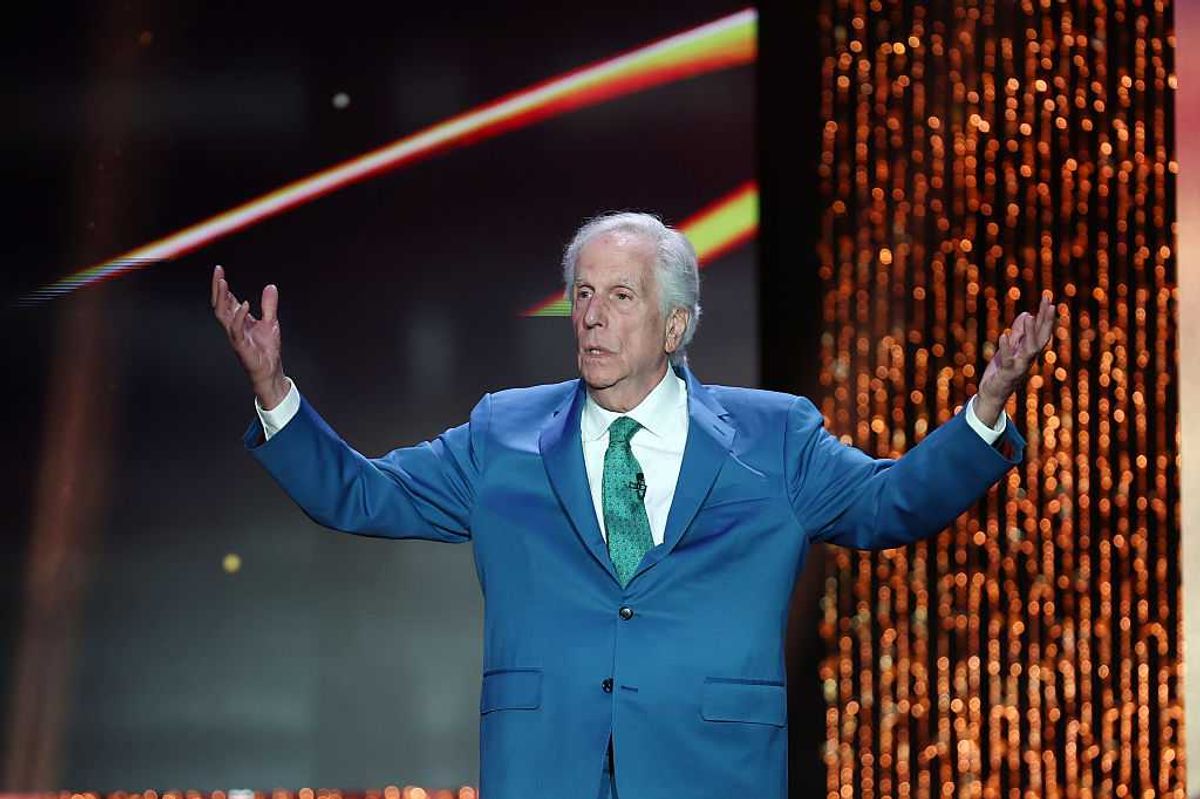

Henry Winkler (Getty Images)