Alleati dei Giapponesi fino all'armistizio, militari e civili Italiani residenti in Asia orientale furono fatti oggetto di estrema violenza e privazioni nei campi di prigionia nipponici. Un dramma quasi dimenticato e la testimonianza di chi passò da quell'inferno come Dacia Maraini.

Quando si pensa alla sorte degli Italiani durante la guerra, la memoria collettiva ricorda il dramma dell’armistizio e le sue conseguenze, l’esercito sbandato, le sofferenze dei civili sotto le bombe e sotto i morsi della fame, oltre al dramma dei prigionieri di guerra e della lotta fratricida degli ultimi mesi del conflitto. Pochi ricordano che una situazione molto simile se non per alcuni tratti peggiore si creò tra i cittadini italiani residenti in Estremo Oriente. Tra la fine del secolo XIX e gli anni Trenta, la presenza italiana in Asia era aumentata. In Cina, in seguito all’intervento di reparti della Regia Marina nella soppressione della sanguinosa rivolta dei Boxers, all’Italia fu accordata una concessione territoriale a Tientsin nella quale si insediarono oltre al personale di rappresentanza e militare, anche numerosi addetti al commercio per un totale di circa 300 residenti. Presenze italiane e legazioni erano presenti anche a Shanghai, nell’Indocina francese ed in Giappone. Nella terra del sol levante la presenza italiana crebbe con l’alleanza politico-militare del Patto Roma-Berlino-Tokyo e a partire dalla fine degli anni Trenta l’Italia fascista fu anche fornitore di armamenti e aerei, come i bombardieri Fiat B.R. 20 inviati in occasione della guerra del Manciukuò, alla cui spedizione parteciparono addetti della Regia Aeronautica con funzioni di addestramento e assistenza tecnica. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, la presenza italiana in Estremo Oriente consisteva per i 2/3 da militari del Battaglione «San Marco», della Regia Marina e dal personale diplomatico. Il restante terzo era costituito da commercianti, missionari cattolici e privati cittadini. Circa 400 si trovavano in Cina settentrionale, 300 in quella centro-meridionale (Shanghai), 100 in Indocina, altrettanti nelle Filippine e Giappone. In ordine cronologico, i primi italiani in Oriente ad essere considerati nemici furono i residenti in Indocina in quanto l’Italia entrò in guerra contro la Francia nel giugno 1940. Arrestati, furono internati in dure condizioni nelle carceri delle capitali. Tuttavia il loro calvario durerà poco a causa della capitolazione francese avvenuta poco dopo l’inizio delle ostilità. Una situazione simile si verificò nelle Indie Olandesi (Giava e Sumatra) dove furono incarcerati fino all’invasione tedesca dei Paesi Bassi i funzionari italiani dei Monopoli di Stato. In seguito saranno internati momentaneamente in campi di prigionia in India, prima che i Giapponesi strappassero quei territori alle esigue forze olandesi nel 1942.

Per gli italiani residenti in Giappone e nei territori governati dall’Impero del sol levante il clima mutò dalla caduta del fascismo il 25 luglio 1943. Già diffidenti per natura nei confronti degli occidentali, I Giapponesi cominciarono una stretta vigilanza sugli Italiani a cominciare dall’isolamento delle comunicazioni con il resto del mondo, sia telegrafiche che postali che navali. Prima della caduta di Mussolini, i collegamenti con l’Estremo Oriente erano garantite da navi transatlantiche come il “Calitea”, il “Carignano” e l’”Ada”, appartenenti al Lloyd Triestino. Addirittura, poco prima del conflitto fu sperimentato un collegamento aereo con Roma attraverso uno scalo a Stalino in Ucraina (oggi Donetsk) fino alla Cina settentrionale e al Giappone. Tutto finì con l’8 settembre 1943 quando la notizia dell’armistizio e della resa colse di sorpresa gli Italiani che si trovavano in Giappone e nei territori occupati. Da quella tragica data iniziò una feroce persecuzione ai danni degli ex-alleati, intrappolati a migliaia di chilometri dall’Italia, martoriata in quei mesi dalla guerra civile e dalle bombe degli Alleati. La sorte delle navi italiane presenti nei porti orientali anticipò quella che sarebbe stata quella dei loro passeggeri braccati. Delle navi alla rada che cercarono di salpare, solamente la “Eritrea” che al momento dell’armistizio si trovava in navigazione riuscì a raggiungere il porto sicuro di Colombo. Le altre imbarcazioni (Lepanto, Carlotta, Conte Verde e Calitea) dovettero essere affondate per non cadere in mano nipponica. Per la nave "Ada”, la fine fu ancora più tragica. Sequestrata dalla Marina Imperiale giapponese e utilizzata per il trasporto di carbone, fu affondata dagli americani pochi giorni prima della resa italiana. Nel porto di Sepang, a Sumatra, si trovavano i sommergibili italiani “Torelli”, “Giuliani” e “Cappellini“. Tutti furono sequestrati dai Giapponesi. Il “Torelli” fu poi ceduto alla Kriegsmarine tedesca e ribattezzato U-It-25. Posto sotto i comandi del tenente colonnello Werner Strieger, l’equipaggio si divise. Quelli che giurarono fedeltà al Re Vittorio Emanuele III furono immediatamente internati. Gli equipaggi delle navi affondate furono trasferiti nei campi di prigionia delle Filippine dove rimasero dall’aprile 1944 all’inizio dell’anno successivo. Una parte dei marinai italiani fu protagonista di una tragedia nella tragedia. Come avvenne per parte dei superstiti della Divisione «Acqui» a Cefalonia, alcuni equipaggi furono imbarcati su navi tedesche che furono quasi tutte affondate nel tentativo di forzare il blocco navale alleato.

Per il personale diplomatico e per i cittadini italiani, dalla costituzione della Repubblica Sociale Italiana in avanti le condizioni si fecero insopportabili, perché i Giapponesi li tenevano sotto costante minaccia paventando il fatto che Mussolini, tornato al potere nel Nord Italia, avrebbe presto ordinato la fucilazione di tutti i traditori italiani sul suolo nipponico. Gli italiani e le loro famiglie, tra cui un discreto numero di giovani e bambini, furono detenuti in condizioni durissime nei campi di prigionia disseminati in territorio giapponese e nelle zone occupate. Inflessibili dal giorno seguente l’armistizio, gli ex alleati nipponici considerarono la resa italiana come un evento che avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra in quanto all’inizio del conflitto avevano confidato nel dominio italiano sul Mediterraneo, che avrebbe impegnato le forze alleate permettendo al Giappone di controllare tutta l’area del Pacifico. Il crollo dell’alleato del patto tripartito generò disprezzo nei confronti degli Italiani, che furono da allora considerati meno che animali. E come le bestie vivevano gli internati italiani, spesso torturati a campione, isolati in baracche con meno di un metro quadro di spazio a disposizione e senza servizi igienici di alcun tipo. Esposti alle malattie endemiche come la malaria e il beri-beri, per grave carenza vitaminica, i prigionieri italiani furono sottoposti anche alla scelta di «aderire alla Rsi» per riottenere la libertà, una proposta inconciliabile con la realtà, data dalla distanza dalla madrepatria e per le notizie fasulle che i Giapponesi mostravano sui giornali di propaganda distribuiti nei campi di prigionia. I più terribili tra i luoghi di reclusione furono i campi di Denen-Chofu, un sobborgo collinare di Tokyo e Tempaku-Nagoya. Qui ai prigionieri adulti (e non) veniva negato qualunque diritto, anche il più elementare, in aperta violazione con gli accordi internazionali sui prigionieri di guerra. Le cure mediche erano inesistenti, le torture e le percosse applicate in modo randomico, gli ambienti luridi e malsani. Con una manciata di riso o una zuppa di acqua e foglie di cavolo al giorno, la denutrizione e la dissenteria mortale erano in agguato ogni giorno. Oltre alle condizioni già di per sé insostenibili della prigionia, gli Italiani in Giappone dovettero sperare di sopravvivere ai devastanti bombardamenti americani che negli ultimi mesi di guerra si fecero frequentissimi. Spesso come unico rifugio antiaereo l’unica struttura a disposizione era una trincea scavata nel terreno dagli stessi prigionieri. basti pensare che il solo campo di Denen-Chofu ebbe più di 500 allarmi aerei in soli nove mesi, mentre tutt’intorno al campo Tokyo veniva ridotta ad una massa immensa di macerie fumanti. Il campo di Nagoya fu alla fine sfollato in un luogo in aperta campagna dove gli Italiani ebbero alcuni sporadici contatti con prigionieri olandesi. Verranno liberati oltre due settimane dopo la resa del Giappone dagli Americani. A Denen-Chofu, il campo peggiore, furono rinchiusi tutti i membri dell’ambasciata e dei consolati italiani. Il 4 luglio 1945 furono tutti trascinati per le vie distrutte di Tokyo fino ad una stazione ferroviaria dove furono stipati su un carro merci e portati a 600 chilometri di distanza sino a Kemanai, a nord di Honshu. Qui le condizioni apparvero addirittura peggiori delle precedenti, in quanto le baracche dove vennero ammassati si trovavano nel mezzo di risaie malariche e senza cibo. Qui furono trattati ancora peggio da rozzi poliziotti di campagna, mentre la loro dieta a stento superava le 600 calorie giornaliere. Il tasso di decessi in quei giorni tragici superò di colpo il 20% e la perdita media di peso superava i 25 chilogrammi. Mentre si trovavano isolati e ammalati, caddero le atomiche su Hiroshima e Nagasaki e l’Impero del Sol levante si arrese il 15 agosto 1945. Nonostante la notizia fosse ufficiale, le guardie del campo continuarono le loro angherie negando gli avvenimenti. Soltanto il 29 agosto i prigionieri delle rappresentanze diplomatiche italiane furono liberati e presi in consegna dagli Americani che il 9 settembre successivo, dopo la capitolazione definitiva del Giappone, disarmarono le forze armate nipponiche. Il 15 settembre 1945 il tricolore sventolava nuovamente su quello che rimaneva della sede dell’Ambasciata italiana di Tokyo, pesantemente danneggiata dai bombardamenti della fine di maggio di quell’anno, quando la guerra in Italia era finita da un mese.

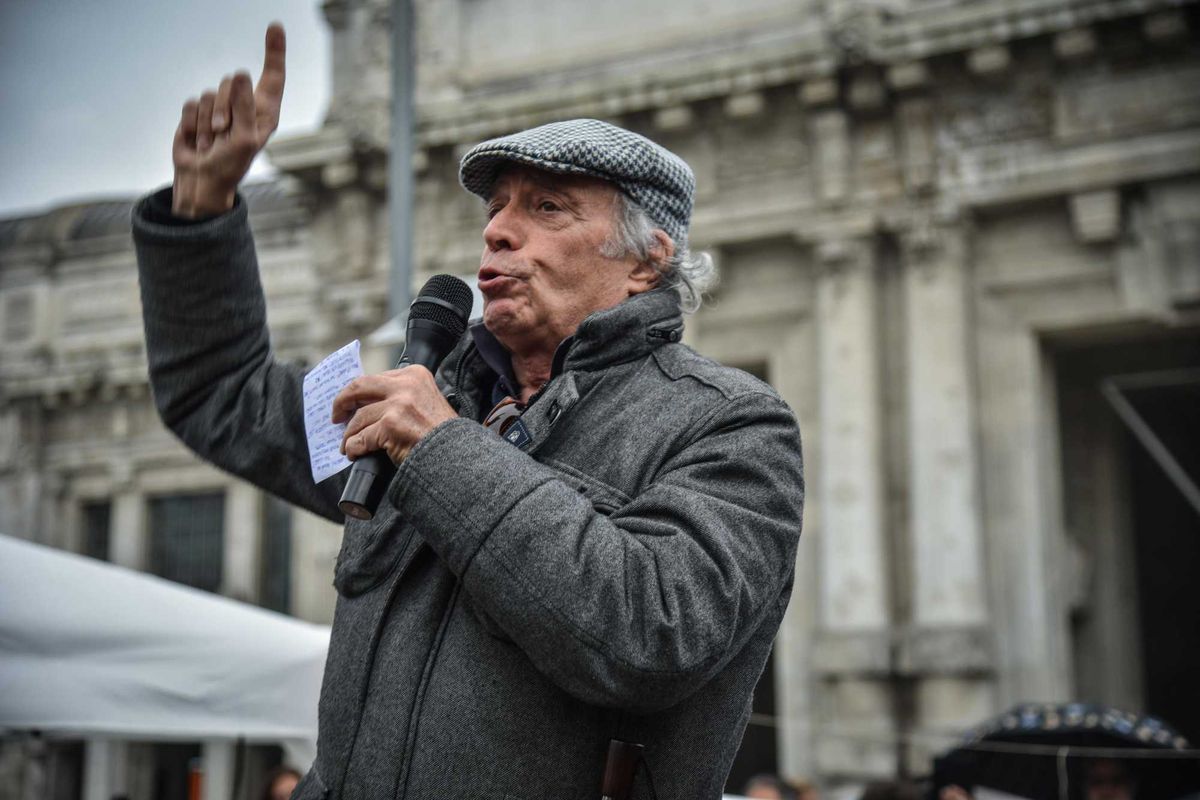

Il racconto dell’olocausto vissuto dagli Italiani in quegli anni di prigionia sul suolo giapponese è vivo nella memoria di una delle più celebrate scrittrici degli ultimi decenni, Dacia Maraini. Figlia dell’illustre antropologo e orientalista Fosco e di Topazia Alliata di Salaparuta, era la primogenita di tre sorelle. Nel 1938 seguì la famiglia in Giappone in quanto Fosco Maraini aveva vinto una cattedra in università. Poco dopo l’arrivo dei Maraini nacquero Luisa Yuki e Antonella detta Toni e la famiglia visse un breve periodo felice a Sapporo. Come per tutti gli altri italiani nei territori sotto i Giapponesi in Estremo Oriente, anche per Dacia e i suoi l’inizio dell’incubo ebbe una data precisa, l’ 8 settembre 1943. Poche ore dopo la resa dell’Italia, la loro casa fu circondata dalla polizia e dopo un breve periodo ai domiciliari furono deportati nel campo di Tempaku-Nagoya, non lontano da Hiroshima. Le condizioni del campo negli ultimi mesi di guerra furono di patimento assoluto. I prigionieri per integrare una dieta inesistente dovettero mangiare piccoli serpenti o formiche. Dacia e le sorelle raggiunsero uno stadio di profonda malnutrizione, mentre la terra tremò per le bombe e per i terremoti. Alla disperazione, Fosco Maraini con incredibile freddezza compì un gesto estremo, studiato nei dettagli grazie alla profonda conoscenza della cultura e delle tradizioni nipponiche. Durante una corvée nel campo il professore toscano chiese un’accetta per il giardinaggio e davanti ai carcerieri aguzzini si amputò due falangi del mignolo sinistro. Questo tipo di autolesionismo per la tradizione nipponica aveva un significato profondo che, da grande orientalista qual’era, Fosco ben conosceva. Chiamato «yubi-kiri», il taglio del dito scagliato contro l’interlocutore poneva quest’ultimo di fronte alla dimostrazione di una «disonorevole mancanza» nei confronti di chi lo aveva praticato. La conseguenza del macabro gesto, che costò un pezzo di dito al padre di Dacia Maraini, fu che le condizioni della famiglia nel campo migliorarono con l’affidamento di una capra grazie al cui latte Dacia e le sorelle ebbero salva la vita. Come decine di altri connazionali, la scrittrice e saggista per lunghi mesi dopo il rientro in Italia avvenuto solo nel 1947 convivrà con i fantasmi dell’olocausto vissuto a migliaia di chilometri da casa, conservando il timore della fame e l’angoscia profonda dei rumori forti come quelli delle bombe e del terremoto.