2024-06-12

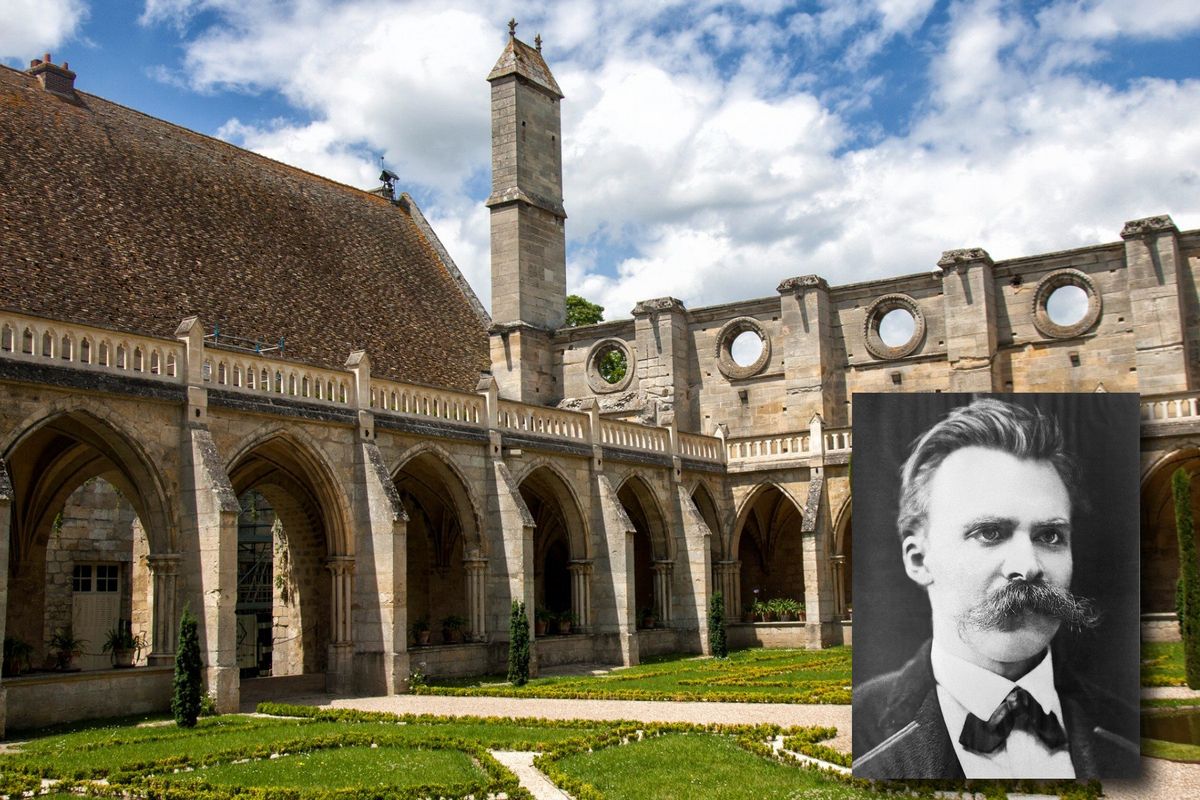

Tutti in abbazia a «denazificare» Nietzsche

Friedrich Nietzsche (Ansa)

Sessanta anni fa, nell’ex monastero cistercense di Royaumont, si tenne un convegno che diede inizio al recupero, da sinistra, dell’autore dello «Zarathustra». Eppure, all’epoca, era proprio l’egemonia comunista a impedire uno studio sereno del filosofo.In un articolo del 2019 uscito su The Vision e intitolato un po’ didascalicamente «L’estrema destra non può appropriarsi del pensiero di Nietzsche, ci disse Deleuze», l’autrice, Diletta Huyskes - peraltro un bellissimo nome che sarebbe ben figurato nella vita del filosofo, accanto a quelli di Malwida von Meysenbug o Lou Salomé - si dilungava lungamente sul convegno tenutosi a Royaumont tra il 4 e l’8 luglio 1964. Ovvero, 60 anni fa, quasi esatti. Perché è così importante l’evento tenutosi nell’ex abbazia cistercense a una trentina di chilometri da Parigi? Il fatto è che, in quell’occasione, spiega la giornalista, «vengono poste le basi per la Nietzsche-Renaissance, la riscoperta della figura e del pensiero del filosofo tedesco che avrebbe segnato il futuro della filosofia». Riscoperta, si intende, dopo che la precedente fanbase in uniforme nera aveva reso l’autore infrequentabile. Come sempre accade, tuttavia, le cose sono più complicate. Al convegno del 1964 era presente il gotha della filosofia europea: Karl Löwith, Jean Wahl, Garbiel Marcel, Michel Foucault, Pierre Klossowski, Gilles Deleuze (che ne era l’organizzatore e che ne curerà gli atti, usciti nel 1967). Per l’Italia erano presenti Gianni Vattimo e, soprattutto, Giorgio Colli e Mazzino Montinari. L’evento di Royaumont fu l’occasione per presentare al mondo della cultura europea l’edizione Adelphi delle Opere complete di Friedrich Nietzsche, un lavoro che farà scuola in tutta Europa. I due italiani presentarono la relazione «État de textes de Nietzsche». Il significato della nuova edizione, spiegavano, era dato dalla quantità di frammenti postumi raccolti, quasi il doppio rispetto alle edizioni precedenti, e dal fatto di averli ordinati in senso temporale e non tematico. Il primo volume (Aurora e Frammenti postumi 1979-81) uscì a ottobre dello stesso anno. La storia di questa celeberrima edizione ci svela, tuttavia, quale fosse all’epoca l’ipoteca ideologica che gravava davvero sulla filosofia nietzscheana, impedendone la reale comprensione: non certo quella di destra, bensì quella comunista.Colli aveva infatti proposto l’impresa editoriale a Einaudi già nel 1945, ma la casa editrice «gramsciana» aveva traccheggiato per anni, fino a rifiutare la straordinaria opportunità per mere ragioni ideologiche. Determinante fu il parere del consulente Delio Cantimori (peraltro un ex fascista!), secondo cui era opportuno conoscere Nietzsche solo per «vaccinarsi» contro «gli esiti più temibili dell’irrazionalismo contemporaneo», ma per il resto era opportuno riporlo «nello scaffale delle mostruosità».A ridonare un posto d’onore a Nietzsche nello scaffale buono della libreria ci aveva in realtà già pensato Martin Heidegger con il suo monumentale Nietzsche, tomo che raccoglie i testi di seminari tenuti tra il 1936 e il 1942 e che era stato pubblicato poco prima del convegno di Royaumont, nel 1961, anche se la traduzione francese vedrà la luce 10 anni più tardi e influenzerà quindi maggiormente un altro importante evento a tema nietzscheano, ovvero quello tenutosi nel castello di Cerisy-la-Salle nel 1972. Curiosamente, anche il testo di Heidegger è stato considerato per molto tempo come una pietra miliare della denazificazione di Nietzsche, evidentemente secondo un tacito accordo degli interpreti che prevedeva di ignorare il contesto in cui Heidegger (tessera Nsdap matricola 312589) aveva tenuto i suoi corsi raccolti nel volume. Più recentemente, Emmanuel Faye ha comunque dimostrato come quelle lezioni non fossero affatto arcadici sorvoli sull’ontologia zarathustriana, ma che anzi rispecchiassero le mai rinnegate convinzioni politiche dell’autore di Essere e tempo.A quanto pare, i sentieri della denazificazione del pensiero sono intricati e misteriosi come gli Holzwege heideggeriani. È tuttavia vero che l’incontro di Royaumont fu fondamentale per il recupero da sinistra di Nietzsche, che dominerà la scena fino ad anni recenti, quando parte del mondo marxista rimetterà i puntini sulle i (pensiamo al monumentale lavoro di Domenico Losurdo). Ha scritto tuttavia Maurizio Ferraris nella sua Guida a Nietzsche: «Alle origini della Nietzsche-Renaissance abbiamo le letture di Nietzsche in chiave latamente surrealista, ossia volte a recuperarlo a sinistra, ma come eversore (ossia, per quegli stessi motivi per cui lo si potrebbe collocare a destra)». È inoltre intrinsecamente contraddittorio con il pensiero nietzscheano l’idea di proporre l’immagine di un «vero Nietzsche» e di un «falso Nietzsche», tanto più appoggiandosi a un convegno in cui Michel Foucault poté dire che «non c’è niente di assolutamente primario da interpretare perché, in fondo, tutto è già interpretazione […] L’interpretazione non mette in luce una materia da interpretare, che si offrirebbe passivamente; essa non può che impadronirsi, violentemente, di un’interpretazione già esistente che deve rovesciare, capovolgere, fare a pezzi a martellate».Ecco perché la pretesa un po’ sbirresca di tracciare paletti attorno al «vero Nietzsche» rivoluzionario e libertario, a cui non si possano avvicinare lorde mani «fascistoidi», suona un po’ metafisica, secondo l’accezione negativa che a tale termine dava lo stesso filosofo tedesco. Proprio Gilles Deleuze, quello che dovrebbe salvare Nietzsche dall’estrema destra, quello che Alain Badiou ha confessato di aver a sua volta lungamente bollato come fascista, può del resto aiutarci a capire il punto. Nel già citato convegno di Cerisy-la-Salle, Deleuze dirà: «C'è stato un momento in cui si è sentito il bisogno di dimostrare che Nietzsche era stato sfruttato, deviato, completamente deformato dai fascisti. […] Ma oggi tutto ciò non costituisce più un problema. […] È il metodo nietzscheano a rendere il testo di Nietzsche non più qualcosa su cui domandarsi “è fascista, è borghese, è rivoluzionario in sé?”, ma un campo di esteriorità in cui si fronteggiano forze fasciste, forze borghesi e forze rivoluzionarie». Proprio così: Nietzsche è un campo di forze, cioè un campo di battaglia, non una specie filosofica protetta da mettere sotto tutela. L’interpretazione non è un pranzo di gala.

Ansa

A San Siro gli azzurri chiudono in vantaggio i primi 45 minuti con Pio Esposito, ma crollano nella ripresa sotto i colpi di Haaland (doppietta), Nusa e Strand Larsen. Finisce 1-4: il peggior - e più preoccupante - biglietto da visita in vista dei playoff di marzo. Gattuso: «Chiedo scusa ai tifosi». Giovedì il sorteggio a Zurigo.

Giuseppe Caschetto (Ansa)