Non è più solo il dilemma di Giovenale, il vecchio quis custodiet ipsos custodes? Qui non si capisce più chi siano i guardiani, chi li scelga, come decidano e in nome di chi.

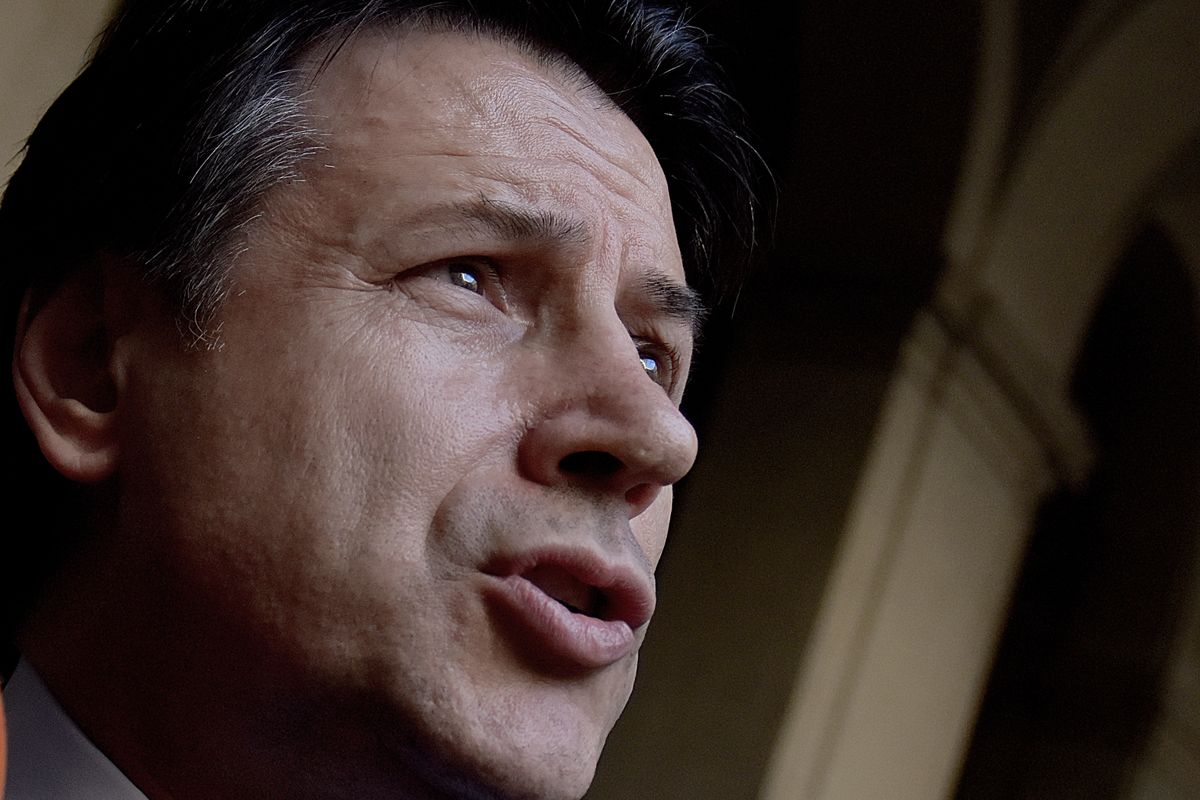

Il Covid-19 è la crisi più grave che l'Italia abbia vissuto in tempo di pace, ma non può diventare l'alibi per passare sopra a tutto, a cominciare dai metodi con cui sembra cominciare la lenta e delicatissima fase di ritorno alla normalità. Fin qui il presenzialismo mediatico del premier, che da qualche giorno pare aver diradato le sue apparizioni, è andato di pari passo con un occultamento sostanziale dei metodi decisionali e delle filiere attivate per le scelte strategiche. Il tutto ha un sapore paradossale, perché il Conte bis è il governo che più di ogni altro è nato rivendicando un dato inappuntabile: «L'Italia è una Repubblica parlamentare e la legittimazione ai governi non è data da sondaggi o elezioni amministrative ma dalle maggioranze in Aula», è il refrain con cui i leader di M5s, Pd e Leu (poi si è aggiunta Italia viva) ad agosto 2019 hanno accompagnato le mosse un po' contorte della genesi del nuovo esecutivo. Oggi, quello stesso governo sta facendo di tutto per far dimenticare l'assunto.

C'è un tratto che sembra infatti collegare la pencolante posizione negoziale in Europa (con l'ingiustificabile diniego del voto d'Aula prima di un Consiglio europeo che tutto il mondo considera cruciale), il proliferare di scontri istituzionali in atto (con le Regioni, tra Regioni, con i Comuni), le uscite sporadiche e spesso contraddittorie dei singoli ministri, i vari commissari e le task force nominate: la comparsa - secondo alcuni in attrito con il nostro ordinamento - di poteri esterni o estranei alla normale articolazione del processo legislativo e decisionale. Non è solo un problema di prassi, pure largamente stiracchiata con l'utilizzo dei Dpcm che hanno fatto alzare il ciglio anche a personalità non certo vicine all'opposizione, come Sabino Cassese: è una questione di sostanza.

Sulla mancanza, nel nostro ordinamento, di meccanismi decisionali emergenziali si è detto e scritto tantissimo: è indubbio che un sistema democratico nato sulle macerie del totalitarismo abbia avuto tra le prime preoccupazioni quelle di evitare il concentrarsi di poteri privi di bilanciamento e controllo, provocando un rischio di ingessamento. Era ed è sacrosanta, in tempi simili a quelli bellici per gravità e impatto, l'esigenza di garantire filiere decisionali rapide: di saltare bandi e gare, di garantire approvvigionamenti, requisire materiali sanitari, eccetera. L'impressione, però, è che ciò che si è perso in rappresentatività formale delle decisioni non lo si sia mai guadagnato in efficienza. Ed è così inevitabile che, scolorita la legittimazione della politica dietro «gli esperti», «gli scienziati», «la task force», «il commissario», «il comitato tecnico-scientifico», appaiano altre filiere e metodi, sui quali il sospetto e le domande su eventuali conflitti di interessi, relazioni non trasparenti, e agende politiche che si fanno strada proprio sotto l'emergenza si moltiplicano.

Le vicende che racconta oggi La Verità sulla app per il tracciamento, spuntata con criteri non esattamente immediati, sulle società coinvolte nel lavoro della task force di Vittorio Colao, sugli approvvigionamenti della Regione Lazio, non possono non sollevare domande profonde sulla torsione del potere che la gestione della crisi del coronavirus sta imprimendo all'Italia.

I confini della rappresentanza, della responsabilità politica, dunque della sua possibilità di sanzione democratica sembrano rapidamente ridefinirsi. Ieri, per esempio, Walter Ricciardi, l'ex Scelta civica che augurava agli italiani di «sperimentare sulla loro pelle» le sofferenze dei greci per capire ciò che «salvatori come Amato, Ciampi e Monti gli hanno finora evitato», in veste di membro dell'Oms nonché consulente del ministro ombra Roberto Speranza ha invitato a «non accelerare le riaperture», perché «finché non ci sarà un vaccino, la seconda ondata è una certezza, o in autunno o prima». È un'affermazione che incide direttamente sul decisore, tanto più se questo resta silente. Perché viene fatta? Che conseguenze produrrà? Cosa accade se un eletto (governatore, ministro o altro) procederà in direzione opposta?

Lo stesso discorso vale per i Colao, per le donne della task force voluta dal ministro Elena Bonetti, per i soggetti scelti da Domenico Arcuri: l'affiancamento, spesso la sostituzione, del politico (che magari non vede l'ora di avere qualcuno su cui scaricare le responsabilità e le eventuali inchieste) con altre figure rischia di togliere credibilità e chiarezza alle scelte. E fa aumentare contemporaneamente i dubbi sui criteri e i «vincitori», economici e di potere, della ripartenza. Per contestare i quali non si saprà - letteralmente - con chi prendersela.