Il nemico «si ascolta». I servizi segreti italiani e la Grande Guerra

La guerra del 15-18 fu un banco di prova per le nuove tecnologie di comunicazione, sfruttate a fondo dai Servizi d'Informazione del Regio Esercito, che ebbero un ruolo primario nell'esito finale del conflitto.

In Italia il Servizio Informazioni militare nacque con lo Stato Sabaudo, per poi evolvere sino alla riforma preunitaria voluta dal generale Alfonso Lamarmora del 1855, che divideva in cinque principali branche i compiti degli ufficiali superiori, tra cui quelli di informazione sulla situazione delle truppe nemiche e sulle loro installazioni difensive e offensive. Le ultime due specialità riguardavano le cosiddette «missioni speciali» e l’organizzazione del «servizio segreto». Nella sezione «politica militare» dell’esercito sabaudo facente capo allo Stato Maggiore, al punto 4° del regolamento si elaboravano le relazioni da parte delle missioni militari all’estero e quelle dei diplomatici italiani al fine di raccogliere ed interpretare le tendenze politico-militari degli Stati esteri. A capo della sezione, durante la guerra di Crimea, fu nominato il generale Giuseppe Govone. Durante la seconda guerra d’Indipendenza, il generale sperimentò il largo uso di contrabbandieri, soldati in borghese e per la prima volta di piccioni viaggiatori per la trasmissione delle informazioni segrete. La riforma del 1882 istituiva la figura del Capo di Stato Maggiore con compiti di mobilitazione e pianificazione delle operazioni. All’interno dell’Ufficio dello Stato maggiore, ai cui vertici per primo sedette il generale Enrico Cosenz, i compiti della sezione dedicata al servizio segreto allargò le proprie competenze agli studi statistici sugli eserciti stranieri, alla ricognizione topografica, al servizio informazioni e rapporti con il personale diplomatico. Alla fine del secolo XIX il Servizio Informazioni del Regio Esercito era diviso in grandi quadranti geografici e provvide negli ultimi anni dell’ottocento alla prime sistematiche ricognizioni telefotografiche alle frontiere italiane. L’efficienza delle trasmissioni e la velocità di movimento delle truppe e dei dispacci fu aumentato esponenzialmente dallo sviluppo del telegrafo e dall’espansione continua della rete ferroviaria.

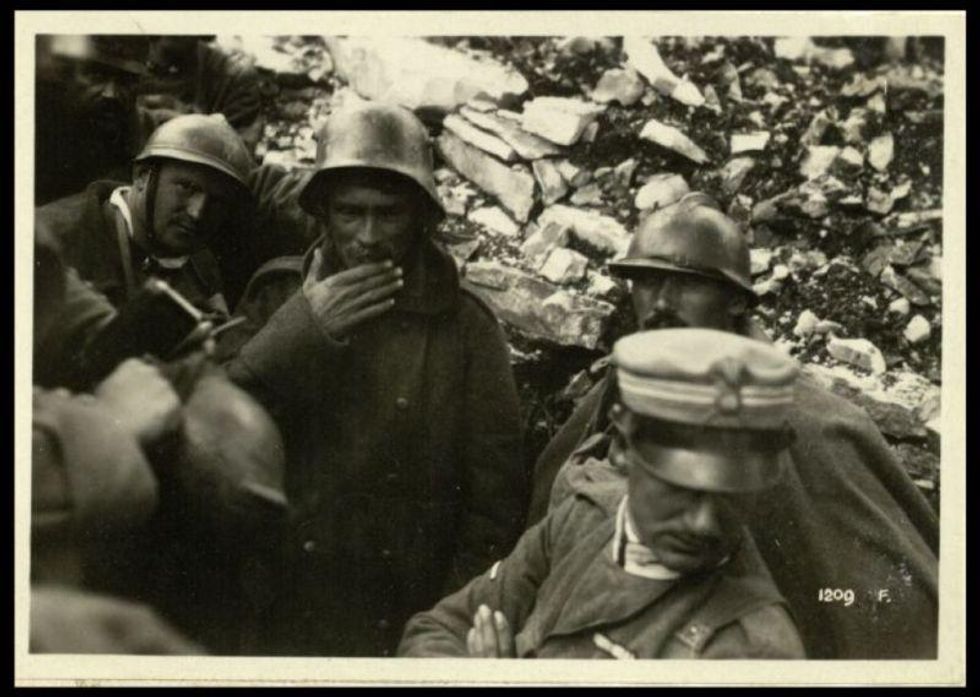

All’atto della mobilitazione nel maggio 1915, il sistema informativo del Regio Esercito era gestito dall’Ufficio Informazioni e Cifra stabilitosi presso il Comando Supremo di Udine. Era diviso in sezioni che comprendevano sezioni informazione, polizia militare e controspionaggio, sezione cifra e traduttori ed interpreti. Gli ambiti degli uffici erano ulteriormente divisi tra informazione su componenti e movimenti delle truppe nemiche, studio della situazione politico-militare, ricezione ed analisi della corrispondenza e ufficio cifraggi e corrispondenza. Il controspionaggio e le operazioni di polizia militare erano affidate a ufficiali dei Carabinieri e della Pubblica Sicurezza. La Grande Guerra fu un banco di prova per tutti gli eserciti sul campo, perché si può considerare la capostipite della attuale guerra tecnologica. Soprattutto nel campo dello spionaggio e delle informazioni, oltre che in quello degli armamenti, il progresso tecnico della prima decade del Ventesimo secolo fornì strumenti che resero il conflitto uno spartiacque tra le guerre d’epoca moderna a quelle contemporanee. Accanto a queste novità, rimase in ogni caso importante l’acquisizione di notizie dagli interrogatori di disertori e prigionieri. I primi erano tenuti in massima considerazione in quanto più inclini a rivelare informazioni sul movimento, la posizione e l’armamento di truppe nemiche. Al servizio informazione venivano poi esaminati i documenti rinvenuti addosso ai soldati catturati o ai cadaveri, anche la corrispondenza privata o altri oggetti che potevano rivelare informazioni preziose. Ad esempio i numeri della posta da campo delle lettere dei soldati Austriaci potevano rivelarsi molto utili per la ricostruzione a tavolino della situazione militare del nemico in una determinata zona di operazioni. Questa fu in sostanza la struttura del servizio Informazioni all’entrata in guerra dell’Italia. Fin dai primi mesi del conflitto, i Servizi italiani dovettero affrontare una questione interna al Paese, quella dei sabotaggi da parte di emissari austriaci e della propaganda disfattista dei partiti ostili alla guerra, soprattutto da parte degli anarchici. La seconda attività, affidata ai Carabinieri nell’estate del 1915, riguardò i territori occupati durante la prima offensiva italiana dove fu necessario controllare le retrovie dall’attività di guerriglia di uomini della Landsturm rimasti nelle zone occupate dagli italiani, che colpivano con imboscate ufficiali italiani senza protezione. Per quanti riguardò invece la propaganda interna all’Esercito, quella a favore delle operazioni militari, fu organizzata la redazione di numerose testate «di trincea» e fu gestito dall’Ufficio Stampa del Regio Esercito l’afflusso di inviati di giornali nazionali ed esteri che risiedessero stabilmente nei pressi del fronte, controllati ed istruiti dagli addetti stampa militari.

L’altro grande compito del Servizio Informazioni del Regio Esercito allo scoppio del conflitto fu quello della valutazione delle forze nemiche in campo, che determinò la decisione di Luigi Cadorna di dirigere la prima grande offensiva sul fronte dell’Isonzo, avendo ricevuto rassicurazioni da parte dei servizi italiani dell’inconsistenza di un ammassamento nemico tra il Cadore e il Trentino, dove gli interrogatori dei prigionieri avevano fatto intendere che la zona fosse unicamente presidiata da riservisti. La relativa tranquillità del fronte tra il Cadore e Trento si interruppe nei primi mesi del 1916 quando il Servizio Informazioni avvertì l’Ufficio Situazione di un consistente ammassamento di truppe e artiglierie nemiche nell’area, fatto confermato dai collegamenti dello spionaggio sia in territorio asburgico che in Svizzera (dove esisteva una rete informativa italiana nel Paese neutrale). Ancora una volta lo scetticismo di Cadorna fece sì che il Comando Supremo minimizzasse la portata di quella che sarà poi nota come l’«offensiva di primavera o Strafexpedition» volta a rompere il fronte italiano nella zona degli altipiani. L’azione Austroungarica sarà alla fine respinta grazie anche ad eventi sul fronte orientale, che generarono la necessità per il nemico di trasferire truppe in seguito all’offensiva russa. Il Comando italiano, in seguito al fallimento della spedizione austriaca, tornò a concentrare le forze lungo la linea dell’isonzo, con obiettivo Gorizia e il Carso. In questo caso il Servizio Informazioni giocò un ruolo importante nella distrazione del nemico dall’area dell’attacco. Tramite l’utilizzo degli uomini dell’intelligence dislocati a Berna iniziò una vasta campagna di disinformazione che tese a far credere al nemico che l’obiettivo italiano fosse lo sfondamento in Cadore. Le tecniche impiegate dai Servizi italiani compresero l’utilizzo di falsa documentazione sul movimento ferroviario e l’uso di falsi messaggi redatti con l’inchiostro simpatico che imitavano la calligrafia di agenti noti al nemico. Tra le azioni più rilevanti ad opera dei Servizi italiani alla vigilia di Caporetto figurano la cosiddetta «Azione di Zurigo» portata a termine dal Servizio Informazioni della Regia Marina, che agì autonomamente dai Comandi del Regio Esercito. L’impresa fu il coronamento di lunghe indagini sul sabotaggio di due navi da guerra italiane avvenuto nel 1915, la «Benedetto Brin» e la «Leonardo» per mano austroungarica. La notte di carnevale del 1917 gli agenti dei Servizi della Marina italiana fecero irruzione all’interno del consolato austriaco, rinvenendo importanti documenti che contenevano i nomi di molte spie al soldo di Francesco Giuseppe, oltre ad una serie di tabulati grazie ai quali gli Italiani ebbero la chiave per decrittare molti messaggi segreti del nemico.

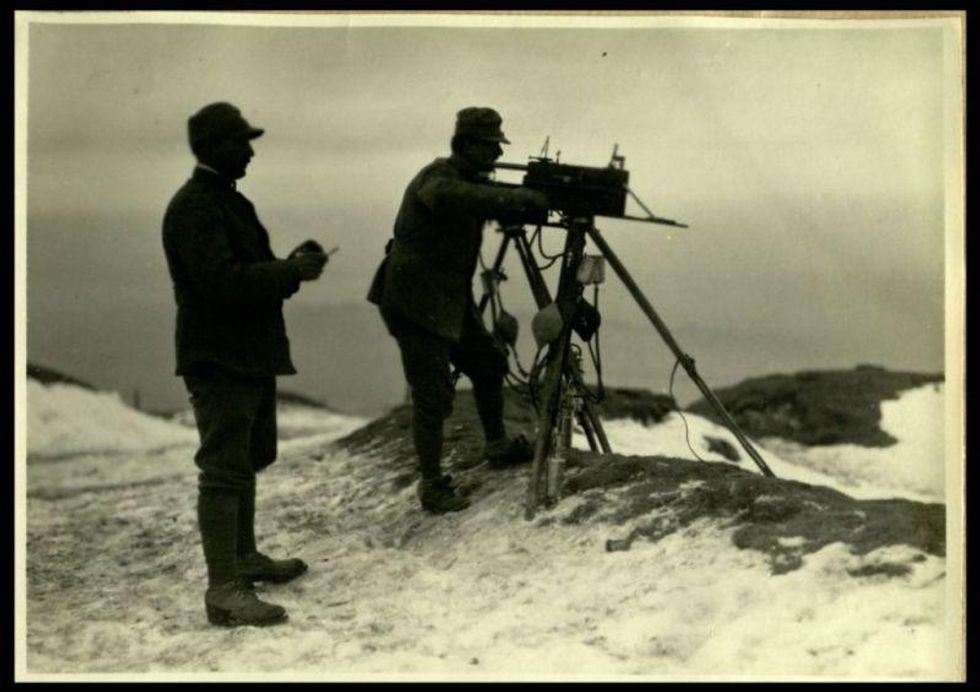

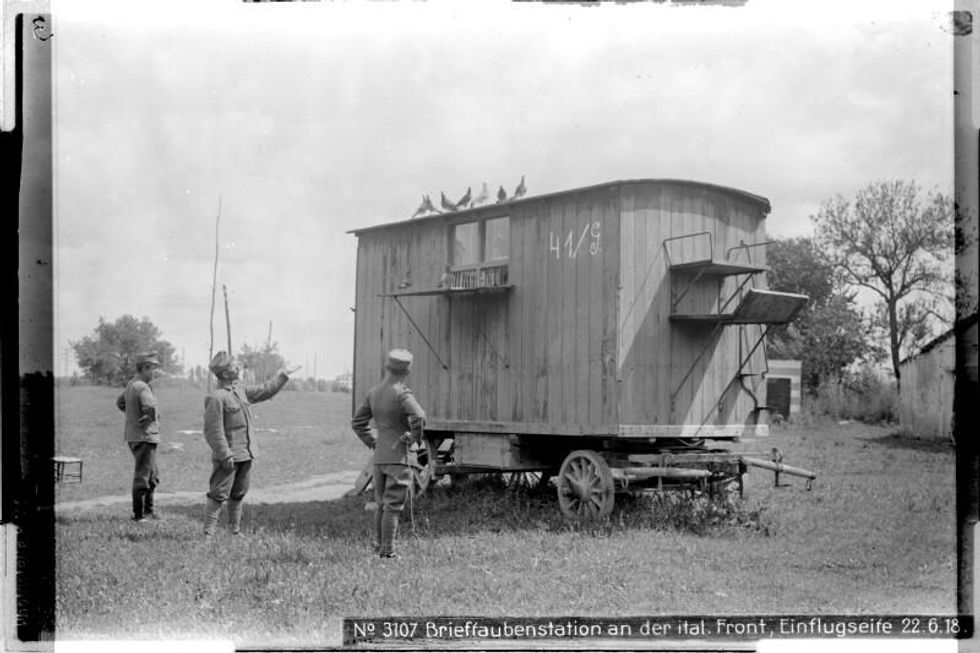

A pochi mesi dall’impresa di Zurigo l’ombra di Caporetto segnò il periodo più buio della Grande Guerra per le truppe italiane. Il Servizio Informazioni dell’Esercito aveva previsto l’azione, grazie all’analisi incrociata dei rilievi fotogrammetrici, delle intercettazioni radio, degli interrogatori dei disertori e delle notizie che giungevano dagli informatori all’estero raccolte dai centri di Milano e Berna. La zona di attacco tra Tolmino e il Monte Santo lungo il medio Isonzo era stata circostanziata dal confronto delle informazioni disponibili. L’operato dei Servizi italiani fu efficace, tanto che la commissione d’inchiesta istituita dopo la disfatta scagionò pienamente l’Ufficio Informazioni che tra gli interrogatori dei disertori aveva decifrato un piano di attacco molto dettagliato rinvenuto sul cadavere di un ufficiale austriaco ripescato nell’Isonzo pochi giorni prima dell’offensiva. Nonostante la dovizia di particolari e l’analisi di fonti affidabili, gli avvertimenti dei Servizi furono trascurati dall’ufficio Situazione, fortemente influenzato dallo scettico Cadorna. Fu in seguito a Caporetto che l’intero sistema basato sul dualismo Ufficio Informazioni-Ufficio Situazione fu scardinato, mentre quest’ultimo veniva soppresso. Una più efficace razionalizzazione degli Uffici di comando portò anche ad una maggiore attenzione a quegli aspetti sul fronte interno che, dopo la ritirata oltre la linea del Piave, costituivano un rilevante pericolo per la tenuta morale dell’esercito. Molti furono infatti gli infiltrati tra i disertori e le spie austroungariche che operarono nelle trincee italiane e nelle retrovie al fine di stimolare la diserzione e l’adesione alle idee rivoluzionarie nel tentativo di creare in Italia una «seconda Russia» teatro della rivoluzione bolscevica. Per contrastare il fenomeno, i vertici militari italiani istituirono l’Ufficio Propaganda, un organo con il compito di sedare le tendenze disfattiste e spegnere i fuochi rivoluzionari che la vicinanza del fronte all’Emilia e alla Lombardia, culle del socialismo, rischiavano di essere ulteriormente alimentati. I compiti di questa sezione furono svolti non solo da Carabinieri, membri della Pubblica Sicurezza e militari ma anche da borghesi di provata fede patriottica dotati di particolari capacità oratorie. Il merito del nuovo Ufficio Informazioni nella parte finale della guerra, quella delle decisive battaglie del Piave, fu rimarchevole. Soprattutto grazie alla nuova collaborazione diretta con il Servizio Aeronautico dell’Esercito, che oltre alla ricognizione fotografica dettagliata delle forze nemiche, organizzò anche le prime forme di aviolancio di armi e di uomini nel Friuli occupato, con compiti di spionaggio e collegamento. Tra i mezzi più utilizzati dagli agenti italiani, grazie alla difficoltà di intercettazione, furono i piccioni viaggiatori. Tra i nuovi protagonisti dell’offensiva che porterà l’Italia alla vittoria finale, grazie anche all’opera dei Servizi, figurarono i disertori nemici. Che a partire dall’ultimo anno di guerra non rappresentarono solo una fonte informativa, bensì una forza attiva nell’offensiva italiana. L’Ufficio Informazioni del Regio Esercito fu tra i comandi che organizzarono i disertori dell’ Imperialregio esercito in battaglioni, tra cui figuravano soprattutto Cecoslovacchi e Romeni. Dopo la battaglia del Solstizio il Servizio segreto italiano registrò due fattori determinanti per la scelta delle tempistiche dell’attacco finale che porterà alla vittoria del 4 novembre 1918: il forte malcontento e la crisi politica nei territori asburgici e l’imminente crollo della Bulgaria, alleato-chiave degli Imperi Centrali per la tenuta del fronte orientale.

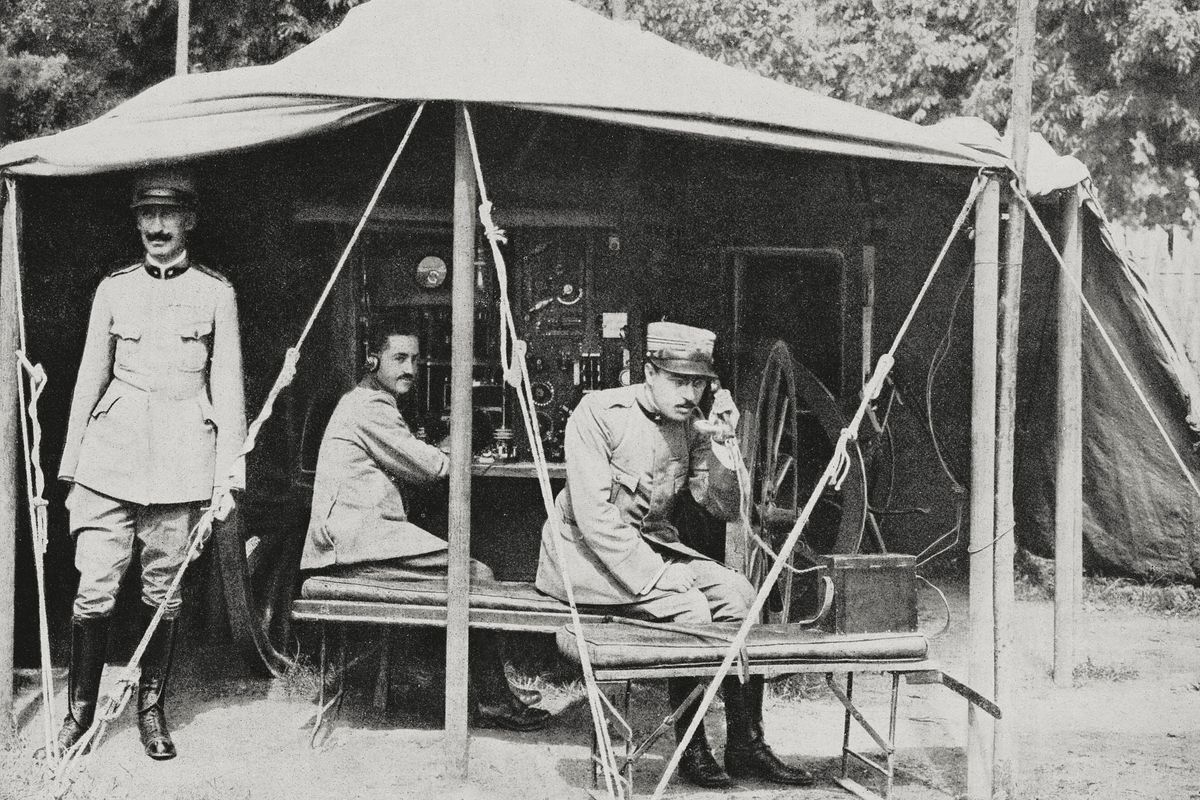

I metodi e i mezzi dei Servizi italiani nella trasmissione dei dispacci e delle informazioni videro un’evoluzione specialmente nell’ultima parte del conflitto. Inizialmente le comunicazioni crittografate (scritte in linguaggio cifrato) venivano soprattutto trasportate da staffette, il metodo fino ad allora più usato. Rilevante fu anche l’uso, a partire dal 1917 per l’Esercito italiano, di piccioni viaggiatori. Questi avevano il vantaggio di essere difficilmente intercettabili e di poter viaggiare ad una velocità media tra i 60 e gli 80 Km/h. Tuttavia il loro limite era quello di non poter volare nelle ore notturne, costringendo all’uso di soldati sottoposti a grandi rischi e al fuoco nemico. Anche le trasmissioni telegrafiche ebbero un uso rilevante durante la Grande Guerra. Ma anche in questo caso la messa in funzione della rete prevedeva una serie di interventi complicati da parte degli uomini del Genio, e una volta installata, la rete telegrafica aerea era esposta spesso al tiro del nemico. Soltanto verso la fine della guerra furono approntate linee interrate, che necessitarono di impegnative opere di scavo. Agli albori, ma utilizzata dai reparti fu la telefonia da campo, uno dei mezzi più apprezzati dalle truppe e cresciuti nell’impiego negli ultimi mesi del conflitto. L’enorme vantaggio della comunicazione verbale immediata era tuttavia controbilanciata dalle limitazioni della tecnologia di allora, che limitava a pochi chilometri la portata dei campali dalle centrali. La mancanza di schermature rendeva inoltre le linee telefoniche facilmente intercettatili dal nemico. Un altro grande protagonista della comunicazione della Grande Guerra fu senza dubbio la radio, nel cui sviluppo l’Italia vantava i progressi di Guglielmo Marconi. Anche nel caso delle radiotrasmissioni, alcuni inconvenienti di natura tecnica resero vulnerabile questa innovazione nel campo della comunicazione tra i reparti. Gli apparecchi usati durante i tre anni del conflitto erano infatti estremamente esposti a disturbi di origine atmosferica e scarsa o nulla era la possibilità di schermare le frequenze per nasconderle all’ascolto nemico. Per l’intercettazione delle stazioni di trasmissione nemiche, si fece ricorso all’uso del radiogoniometro, sviluppato al politecnico di Torino dal professor Alessandro Artom e sperimentato nei primi anni del Ventesimo secolo. Ultimo strumento, ma non meno importante nel bilancio delle comunicazioni strategiche nella Grande Guerra furono gli strumenti ottici e acustici. Questi comprendevano razzi segnalatori, bandiere dette a «lampo di colore» (drappi con strisce colorate che, cambiate di posizione, assumevano colore bianco o rosso componendo l’alfabeto morse), fumogeni utilizzati soprattutto nella ricognizione aerea. Tra i mezzi ottici più utilizzati figuravano gli eliografi, di gran lunga gli apparecchi più pratici per trasporto e utilizzo. Non soggetti a interruzioni nemiche come il telegrafo o il telefono in quanto privi di cavi, erano tuttavia molti limitati da una certa lentezza nella trasmissione dei dispacci, da limiti di portata e dalle condizione meteorologiche che, in particolare sul fronte alpino, potevano mutare più volte durante la giornata di combattimenti.