True

2019-09-18

Il 38% degli investimenti esteri passa ancora dai paradisi fiscali

True

I tentativi internazionali messi in campo dall'Ocse per porre un freno all'evasione fiscale non hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Le multinazionali continuano infatti ad eludere lo scambio automatico di informazioni fiscali fra i vari stati e i programmi anti evasione messi in campo dalle varie organizzazioni internazionali, riuscendo a spostare i loro capitali in paradisi fiscali. Secondo lo studio The rise of phantom investments (La nascita di investimenti fantasma) pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dall'Università di Copenhagen, un terzo degli investimenti nel mondo (15.000 miliardi di dollari) è costituito da capitali spostati dalle multinazionali in società di comodo, localizzate in paradisi fiscali. Si parla in questo caso di investimenti diretti esteri (Ide) fantasma, perché non portano nuove attività commerciali reali o maggiore occupazione locale, ma servono alla multinazionale per far pagare meno tasse a livello di gruppo.

I paradisi fiscali accettano di essere usati per questo obiettivo, perché le corporate contribuiscono a loro modo all'economia locale. Per mantenere in vita queste società di facciata le multinazionali devono infatti pagare i servizi di consulenza fiscale, legale e contabili locali, oltre che versare la tassa di costituzione e di registrazione di una società al registro delle imprese nazionali. Questo denaro, non è però da sottovalutare, dato che per diversi paesi rappresenta una delle fonti maggiori di rendita. I Caraibi, per esempio, ricavano da questi servizi, insieme al turismo, la quota maggioritaria del Pil nazionale.

Per cercare di porre un freno a questo fenomeno, e far pagare alle multinazionali la giusta quantità di tasse, si sono messe in campo diverse normative internazionali: Beps (Base erosion and profit shifting che ha come obiettivo abbattere l'evasione fiscale internazionale delle multinazionali), lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i vari stati, la muta assistenza amministrativa in campo fiscale e molto altro. Tutti questi strumenti non sono però serviti a molto. Secondo il report, infatti, negli ultimi dieci anni gli Ide fantasma sono aumentati passando dal 30 al 40%, rispetto alla totalità degli investimenti diretti esteri. Nel 2009 gli Ide fantasma erano il 32% (circa 8.000 miliardi) del totale degli investimenti esteri. Dopo otto anni si è arrivati al 38% (circa 15.000 miliardi), con una crescita costante nel tempo che non ha nemmeno risentito della crisi economica del 2008. Gli investimenti diretti esteri normali sono sì cresciuti nel corso degli anni, ma in maniera inferiore rispetto ai corrispettivi fantasma.

Questi Ide fantasma sono però indirizzati solo su particolari paesi: Svizzera, Cayman, Lussemburgo, Olanda, Hong Kong, Singapore, Irlanda, Isole Vergini Britanniche, Bermuda e Mauritius ricevono infatti l'85% di tutti gli investimenti diretti esteri fantasma a livello globale. Ma come fanno queste giurisdizioni ad attrarre così tanti ide fantasma? In alcuni casi si tratta di strategie politiche. Abbassando le imposte sulla società, concedono sgravi fiscali di varia natura per chi investe nel paese, unito alla poca trasparenza fiscale, si possono attrarre molti investimenti esteri. In Irlanda, per esempio, la tassa sulle società è stata ridotta del 37,5% nel corso degli ultimi anni, facendola passare dal 50 al 12,5%. Inoltre, alcune multinazionali sfruttando lacune normative sulle leggi irlandesi hanno reso il Paese la patria delle società di facciata. Questo modo di operare ha fatto crescere il Pil irlandese del 26% nel 2015, provocato però danni ad altri stati dato che le multinazionali non hanno pagato le tasse dove avrebbero dovuto.

Le varie regole fiscali internazionali e le decisioni prese anche a livello di G20 non hanno posto un freno all'evasione fiscale delle multinazionali. E uno dei motivi principali è che lo schema fiscale di base, sopra cui si decidono tutte le nuove norme internazionali, è legato al secolo scorso. L'economia e il modo di operare delle società, con l'arrivo di internet, è cambiato radicalmente e si sarebbe dovuto evolvere anche il contesto normativo internazionale.

A sottolineare la presenza di paradigmi fiscali non allineati con l'economia attuale è stato lo stesso Fmi, che ha proposto recentemente una revisione dell'architettura fiscale internazionale.

Nei Paesi del G20 l'aliquota fiscale media applicata ai redditi societari è passata dal 40% di 25 anni fa a meno del 30% odierno

Meno entrate per gli Stati e più profitti per le multinazionali. I dati degli ultimi decenni mostrano come la contribuzione fiscale da parte delle diverse multinazionali stia diminuendo progressivamente, mentre i governi fanno a gare a chi riduce di più la tassa sui redditi societari.

Il The new global competition profit pubblicato da McKinsey, sottolinea infatti come negli ultimi 30 anni i profitti dichiarati dalle multinazionali sono triplicati, passando da 2.000 miliardi di dollari (1980) a 7.200 miliardi nel 2013. All'aumento non è però corrisposto un incremento nelle entrate fiscali da parte dei diversi stati. Questo è stato possibile grazie all'esistenza di paradisi fiscali, paesi cioè che offrono una tassazione molto bassa e incentivi che permettono alle multinazionali di azzerare la bolletta fiscale nel paese di origine. Fra questi troviamo sia stati membri dell'Unione europea (Malta, Olanda, Lussemburgo) sia giurisdizione extra Ue come Panama, Hong Kong, Mauritius, le Isole Vergini britanniche, Cipro o le Cayman.

Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo le multinazionali possiedono in media quasi 70 distaccamenti in ciascun paradiso fiscale, il che gli consente di pagare, a livello di gruppo, un'aliquota fiscale effettiva inferiore rispetto a chi non ha sedi in paradisi fiscali. In pratica una multinazionale paga meno tasse rispetto ad una piccola e media impresa nazionale che non ha la possibilità di aprire società fantasma in paradisi fiscali.

Le corporate si trovano dunque a scegliere quale paese gli offre la tassazione più favorevole. E la corsa verso il ribasso ha proprio inizio dai paradisi fiscali, che riescono a garantire una tassazione anche vicino allo 0%. Per cercare di attirare a se parte degli investimenti delle multinazionali le economie più avanzate hanno iniziato ad abbassare di anno in anno la tassa sui profitti aziendali. E a parlare sono i numeri. Nei Paesi del G20 l'aliquota fiscale media applicata ai redditi societari è passata dal 40% di 25 anni fa a meno del 30% odierno. E secondo i dati Ocse le entrate medie generate da redditi e profitti societari nei paesi membri sono scese dal 3,6% al 2,8% del Pil nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014.

Per tamponare questa discesa fiscale il G20, l'Ocse e l'Unione europea hanno introdotto diverse regole come i Beps, lo scambio automatico di informazioni tra gli stati, e le direttive antiriciclaggio. Al tavolo delle trattative c'erano però seduti la maggior parte dei paradisi fiscali mondiali (Svizzera, Olanda, Lussemburgo) che hanno plasmato le norme internazionali a loro vantaggio, lasciando cioè aperti margini di manovra, per non compromettere la loro attrattività internazionale. I governi hanno infatti mantenuto la flessibilità necessaria per poter abbassare le aliquote d'imposta e garantire un vantaggio fiscale alle multinazionali. La prova di tutto ciò la si può trovare nel progetto Beps, che ha prodotto un'accelerazione nella corsa al ribasso sulle aliquote. Dopo la sua approvazione vari paesi europei tra cui il Regno Unito, l'Ungheria, il Belgio e il Lussemburgo hanno annunciato tagli alle aliquote fiscali sui redditi d'impresa, per compensare la chiusura di alcune scappatoie fiscali.

I governi danno incentivi fiscali alle multinazionali. Senza perderebbero investimenti locali

La corsa al ribasso sulla tassa sui profitti dell'impresa e i continui incentivi fiscali che vengono garantiti alle multinazionali, a livello globale, in aggiunta alla mancanza di regolamentazione e trasparenza fiscale danneggia soprattutto le economie dei paesi in via di sviluppo. E questo perché le agevolazioni fiscali in queste giurisdizioni vengono mal usate e rappresentano la base per abusi di potere e corruzione. Un recente sondaggio condotto dalla Banca Mondiale tra gli investitori in Africa orientale, ha evidenziato come il 93% degli intervistati avrebbe comunque effettuato investimenti in quelle area anche in assenza di incentivi fiscali.

Le società internazionali scelgono infatti uno Stato per investire non solo perché sono presenti agevolazioni fiscali favorevoli ma anche perché ci sono condizioni, a livello di sistema paese, vantaggiose per il business di quella determinata multinazionale. Nonostante questa evidenza la gara a chi offre più incentivi fiscali continua su scala mondiale. Uno degli ultimi rapporti pubblicati da Oxfam, con il focus sull'Africa, ha evidenziato la presenza di paesi come il Kenya, che per cercare di essere attrattivo a livello internazionale, offre esenzioni e incentivi fiscali alle multinazionali. Questi determinano però ogni anno, la perdita di circa 1,1 miliardi di dollari, quasi il doppio di ciò che il governo spende per l'intero budget sanitario. Il motivo? Molto spesso gli incentivi vengono usate per scopi illeciti (corruzione).

La Nigeria è allineata con il Kenya. Spende in agevolazioni fiscali circa 2,9 miliardi di dollari, il doppio di quanto investe in educazione nonostante i sei milioni di bambine che nel Paese non frequentano la scuola. E anche in questo caso gli effetti negativi superano quelli positivi. Il tutto è sempre da ricollegare alla mancanza di regolamentazione e trasparenza negli atti.

Gli effetti negativi si realizzano però anche nelle economie più avanzate. Nei Paesi Bassi, per esempio, si stima che l'innovation box, un particolare incentivo fiscale concesso dal governo che ha l'obiettivo di offrire sgravi fiscali sugli utili delle multinazionali che sono stati investiti in innovazione, ha portato nel 2016 ha quasi 1,2 miliardi di euro di perdite erariali, una cifra equivalente al 7,6% del gettito fiscale totale da tassazione d'impresa.

Questa continua corsa all'incentivo fiscale per cercare di attirare a se le maggiori multinazionali non porta dunque così tanti benefici. Anzi, gli unici soggetti ad avvantaggiarsi dalla continua corsa al ribasso fiscale sono proprio le multinazionali. I governi, in ogni parte del mondo, non possono però uscire da questo trend perché significherebbe perdere attrattività fiscale e quel poco di investimenti nell'economia locale che le multinazionali concedono.

Continua a leggereRiduci

Nonostante le dichiarazioni dei politici, un terzo dei flussi nel mondo (15.000 miliardi di dollari) è costituito da capitali spostati in società di comodo. Si parla in questo caso di investimenti diretti esteri (Ide) fantasma, perché non portano nuove attività commerciali reali o maggiore occupazione locale, ma servono per pagare meno tasse.Meno entrate per gli Stati e più profitti per le multinazionali. I dati degli ultimi decenni mostrano come la contribuzione fiscale da parte delle corporation stia diminuendo progressivamente, mentre i governi fanno a gare a chi riduce di più la tassa sui redditi societari.Negli ultimi 33 anni i profitti dichiarati dai colossi sono più che triplicati, passando dai 2.000 miliardi di dollari del 1980 ai 7.200 miliardi. Lo speciale contiene tre articoli.I tentativi internazionali messi in campo dall'Ocse per porre un freno all'evasione fiscale non hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Le multinazionali continuano infatti ad eludere lo scambio automatico di informazioni fiscali fra i vari stati e i programmi anti evasione messi in campo dalle varie organizzazioni internazionali, riuscendo a spostare i loro capitali in paradisi fiscali. Secondo lo studio The rise of phantom investments (La nascita di investimenti fantasma) pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dall'Università di Copenhagen, un terzo degli investimenti nel mondo (15.000 miliardi di dollari) è costituito da capitali spostati dalle multinazionali in società di comodo, localizzate in paradisi fiscali. Si parla in questo caso di investimenti diretti esteri (Ide) fantasma, perché non portano nuove attività commerciali reali o maggiore occupazione locale, ma servono alla multinazionale per far pagare meno tasse a livello di gruppo. I paradisi fiscali accettano di essere usati per questo obiettivo, perché le corporate contribuiscono a loro modo all'economia locale. Per mantenere in vita queste società di facciata le multinazionali devono infatti pagare i servizi di consulenza fiscale, legale e contabili locali, oltre che versare la tassa di costituzione e di registrazione di una società al registro delle imprese nazionali. Questo denaro, non è però da sottovalutare, dato che per diversi paesi rappresenta una delle fonti maggiori di rendita. I Caraibi, per esempio, ricavano da questi servizi, insieme al turismo, la quota maggioritaria del Pil nazionale. Per cercare di porre un freno a questo fenomeno, e far pagare alle multinazionali la giusta quantità di tasse, si sono messe in campo diverse normative internazionali: Beps (Base erosion and profit shifting che ha come obiettivo abbattere l'evasione fiscale internazionale delle multinazionali), lo scambio automatico di informazioni fiscali tra i vari stati, la muta assistenza amministrativa in campo fiscale e molto altro. Tutti questi strumenti non sono però serviti a molto. Secondo il report, infatti, negli ultimi dieci anni gli Ide fantasma sono aumentati passando dal 30 al 40%, rispetto alla totalità degli investimenti diretti esteri. Nel 2009 gli Ide fantasma erano il 32% (circa 8.000 miliardi) del totale degli investimenti esteri. Dopo otto anni si è arrivati al 38% (circa 15.000 miliardi), con una crescita costante nel tempo che non ha nemmeno risentito della crisi economica del 2008. Gli investimenti diretti esteri normali sono sì cresciuti nel corso degli anni, ma in maniera inferiore rispetto ai corrispettivi fantasma. Questi Ide fantasma sono però indirizzati solo su particolari paesi: Svizzera, Cayman, Lussemburgo, Olanda, Hong Kong, Singapore, Irlanda, Isole Vergini Britanniche, Bermuda e Mauritius ricevono infatti l'85% di tutti gli investimenti diretti esteri fantasma a livello globale. Ma come fanno queste giurisdizioni ad attrarre così tanti ide fantasma? In alcuni casi si tratta di strategie politiche. Abbassando le imposte sulla società, concedono sgravi fiscali di varia natura per chi investe nel paese, unito alla poca trasparenza fiscale, si possono attrarre molti investimenti esteri. In Irlanda, per esempio, la tassa sulle società è stata ridotta del 37,5% nel corso degli ultimi anni, facendola passare dal 50 al 12,5%. Inoltre, alcune multinazionali sfruttando lacune normative sulle leggi irlandesi hanno reso il Paese la patria delle società di facciata. Questo modo di operare ha fatto crescere il Pil irlandese del 26% nel 2015, provocato però danni ad altri stati dato che le multinazionali non hanno pagato le tasse dove avrebbero dovuto. Le varie regole fiscali internazionali e le decisioni prese anche a livello di G20 non hanno posto un freno all'evasione fiscale delle multinazionali. E uno dei motivi principali è che lo schema fiscale di base, sopra cui si decidono tutte le nuove norme internazionali, è legato al secolo scorso. L'economia e il modo di operare delle società, con l'arrivo di internet, è cambiato radicalmente e si sarebbe dovuto evolvere anche il contesto normativo internazionale. A sottolineare la presenza di paradigmi fiscali non allineati con l'economia attuale è stato lo stesso Fmi, che ha proposto recentemente una revisione dell'architettura fiscale internazionale.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ide-pacione-2640414419.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="nei-paesi-del-g20-l-aliquota-fiscale-media-applicata-ai-redditi-societari-e-passata-dal-40-di-25-anni-fa-a-meno-del-30-odierno" data-post-id="2640414419" data-published-at="1771974929" data-use-pagination="False"> Nei Paesi del G20 l'aliquota fiscale media applicata ai redditi societari è passata dal 40% di 25 anni fa a meno del 30% odierno Meno entrate per gli Stati e più profitti per le multinazionali. I dati degli ultimi decenni mostrano come la contribuzione fiscale da parte delle diverse multinazionali stia diminuendo progressivamente, mentre i governi fanno a gare a chi riduce di più la tassa sui redditi societari. Il The new global competition profit pubblicato da McKinsey, sottolinea infatti come negli ultimi 30 anni i profitti dichiarati dalle multinazionali sono triplicati, passando da 2.000 miliardi di dollari (1980) a 7.200 miliardi nel 2013. All'aumento non è però corrisposto un incremento nelle entrate fiscali da parte dei diversi stati. Questo è stato possibile grazie all'esistenza di paradisi fiscali, paesi cioè che offrono una tassazione molto bassa e incentivi che permettono alle multinazionali di azzerare la bolletta fiscale nel paese di origine. Fra questi troviamo sia stati membri dell'Unione europea (Malta, Olanda, Lussemburgo) sia giurisdizione extra Ue come Panama, Hong Kong, Mauritius, le Isole Vergini britanniche, Cipro o le Cayman. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo le multinazionali possiedono in media quasi 70 distaccamenti in ciascun paradiso fiscale, il che gli consente di pagare, a livello di gruppo, un'aliquota fiscale effettiva inferiore rispetto a chi non ha sedi in paradisi fiscali. In pratica una multinazionale paga meno tasse rispetto ad una piccola e media impresa nazionale che non ha la possibilità di aprire società fantasma in paradisi fiscali. Le corporate si trovano dunque a scegliere quale paese gli offre la tassazione più favorevole. E la corsa verso il ribasso ha proprio inizio dai paradisi fiscali, che riescono a garantire una tassazione anche vicino allo 0%. Per cercare di attirare a se parte degli investimenti delle multinazionali le economie più avanzate hanno iniziato ad abbassare di anno in anno la tassa sui profitti aziendali. E a parlare sono i numeri. Nei Paesi del G20 l'aliquota fiscale media applicata ai redditi societari è passata dal 40% di 25 anni fa a meno del 30% odierno. E secondo i dati Ocse le entrate medie generate da redditi e profitti societari nei paesi membri sono scese dal 3,6% al 2,8% del Pil nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014. Per tamponare questa discesa fiscale il G20, l'Ocse e l'Unione europea hanno introdotto diverse regole come i Beps, lo scambio automatico di informazioni tra gli stati, e le direttive antiriciclaggio. Al tavolo delle trattative c'erano però seduti la maggior parte dei paradisi fiscali mondiali (Svizzera, Olanda, Lussemburgo) che hanno plasmato le norme internazionali a loro vantaggio, lasciando cioè aperti margini di manovra, per non compromettere la loro attrattività internazionale. I governi hanno infatti mantenuto la flessibilità necessaria per poter abbassare le aliquote d'imposta e garantire un vantaggio fiscale alle multinazionali. La prova di tutto ciò la si può trovare nel progetto Beps, che ha prodotto un'accelerazione nella corsa al ribasso sulle aliquote. Dopo la sua approvazione vari paesi europei tra cui il Regno Unito, l'Ungheria, il Belgio e il Lussemburgo hanno annunciato tagli alle aliquote fiscali sui redditi d'impresa, per compensare la chiusura di alcune scappatoie fiscali. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ide-pacione-2640414419.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="i-governi-danno-incentivi-fiscali-alle-multinazionali-senza-perderebbero-investimenti-locali" data-post-id="2640414419" data-published-at="1771974929" data-use-pagination="False"> I governi danno incentivi fiscali alle multinazionali. Senza perderebbero investimenti locali La corsa al ribasso sulla tassa sui profitti dell'impresa e i continui incentivi fiscali che vengono garantiti alle multinazionali, a livello globale, in aggiunta alla mancanza di regolamentazione e trasparenza fiscale danneggia soprattutto le economie dei paesi in via di sviluppo. E questo perché le agevolazioni fiscali in queste giurisdizioni vengono mal usate e rappresentano la base per abusi di potere e corruzione. Un recente sondaggio condotto dalla Banca Mondiale tra gli investitori in Africa orientale, ha evidenziato come il 93% degli intervistati avrebbe comunque effettuato investimenti in quelle area anche in assenza di incentivi fiscali. Le società internazionali scelgono infatti uno Stato per investire non solo perché sono presenti agevolazioni fiscali favorevoli ma anche perché ci sono condizioni, a livello di sistema paese, vantaggiose per il business di quella determinata multinazionale. Nonostante questa evidenza la gara a chi offre più incentivi fiscali continua su scala mondiale. Uno degli ultimi rapporti pubblicati da Oxfam, con il focus sull'Africa, ha evidenziato la presenza di paesi come il Kenya, che per cercare di essere attrattivo a livello internazionale, offre esenzioni e incentivi fiscali alle multinazionali. Questi determinano però ogni anno, la perdita di circa 1,1 miliardi di dollari, quasi il doppio di ciò che il governo spende per l'intero budget sanitario. Il motivo? Molto spesso gli incentivi vengono usate per scopi illeciti (corruzione). La Nigeria è allineata con il Kenya. Spende in agevolazioni fiscali circa 2,9 miliardi di dollari, il doppio di quanto investe in educazione nonostante i sei milioni di bambine che nel Paese non frequentano la scuola. E anche in questo caso gli effetti negativi superano quelli positivi. Il tutto è sempre da ricollegare alla mancanza di regolamentazione e trasparenza negli atti. Gli effetti negativi si realizzano però anche nelle economie più avanzate. Nei Paesi Bassi, per esempio, si stima che l'innovation box, un particolare incentivo fiscale concesso dal governo che ha l'obiettivo di offrire sgravi fiscali sugli utili delle multinazionali che sono stati investiti in innovazione, ha portato nel 2016 ha quasi 1,2 miliardi di euro di perdite erariali, una cifra equivalente al 7,6% del gettito fiscale totale da tassazione d'impresa. Questa continua corsa all'incentivo fiscale per cercare di attirare a se le maggiori multinazionali non porta dunque così tanti benefici. Anzi, gli unici soggetti ad avvantaggiarsi dalla continua corsa al ribasso fiscale sono proprio le multinazionali. I governi, in ogni parte del mondo, non possono però uscire da questo trend perché significherebbe perdere attrattività fiscale e quel poco di investimenti nell'economia locale che le multinazionali concedono.

Carlo Conti (Ansa)

Niente male. Anzi, molto bene: è la prima volta che un conduttore di questa importanza e in una situazione tanto esposta come il più nazional popolare degli eventi manifesta la propria appartenenza cristiana. Sì, in passato, di qualcuno si è potuto intuirla. Dello stesso Baudo, per esempio. Ma forse, nel suo caso, si trattava soprattutto di un riferimento politico e partitico. Poi qualcuno ricorderà il segno della croce fatto da Amadeus in cima alla scala dell’Ariston prima di iniziare una delle sue conduzioni. Ma sembrava essere più che altro un gesto scaramantico. Conti no, ha rivelato spontaneamente un tratto del suo essere. E, comunque, pur senza enfatizzarla, una certa sensibilità era affiorata anche quando, nel 2015, aveva ospitato Sammy Basso, affetto da progeria o, l’anno dopo, quando aveva concesso il palco dell’Ariston al maestro e compositore Ezio Bosso che sulle note di Following a bird aveva commosso il pubblico.

Ora gli osservatori più occhiuti saranno pronti a lamentare il Festival confessionale. Già le conferenze stampa sono una palestra di puntiglio critico. Alcuni colleghi si adoperano per scovare le pressioni del palazzo. Il premier alla serata inaugurale, il caso del comico Andrea Pucci. Conti scansa, smorza, spegne i focolai. Parole d’ordine «serenità e leggerezza». Non a caso Laura Pausini si è lasciata convincere alla co-conduzione da Carlotan, Carlo più Lexotan. Il mondo è pieno di guerre e al Festival ci accontentiamo delle canzonette, moraleggia qualcuno, mentre per esempio, uno come Bruce Springsteen prende posizione contro la politica autoritaria. Conti cita Gianna Pratesi, 105 anni all’anagrafe, invitata per ricordare ieri sera la prima volta che andò a votare subito dopo la guerra. E i partigiani e chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista: «Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi del mondo, dove c’è la guerra, possano avere il loro Festival di Sanremo». «Sanremo», sottolinea, «non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c’è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse può risultare ancora più forte».

Si sente pressato dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha fatto un appello per concedere a Pucci uno spazio riparatore? «Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto», è la replica. «Ho chiesto a Pucci se volesse mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligare nessuno a fare qualcosa contro la sua volontà». Soddisfatto della «cortese ed esaustiva risposta», La Russa rinnova la stima per il conduttore augurandogli «un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere alle cose più importanti».

Se un filo di preoccupazione increspa i pensieri di Conti è quello degli ascolti. «Ma come non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se i risultati non saranno positivi... anche perché tutto sommato devo battere me stesso. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito. Lo scenario è diverso», aggiunge, «ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, e ci sono le partite di calcio...». Stamattina, il verdetto.

Continua a leggereRiduci

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

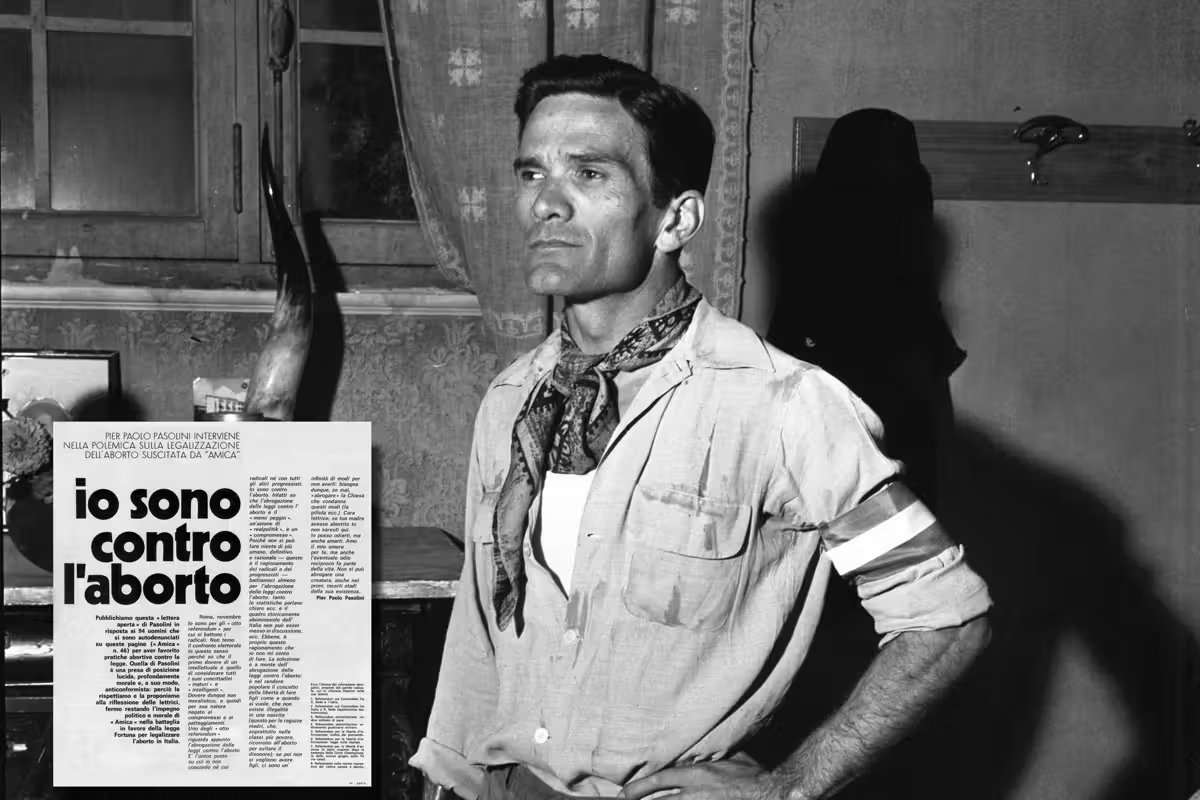

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.