«Ho imparato Nietzsche dai gesuiti e dato via i miei libri (tranne 100)»

«Opero per lampi e intuizioni, ma non mi definisco in relazione a una “scuola di pensiero” o a una “corrente di idee”. Ho solo 100 libri a casa, i più essenziali. Tutti gli altri li ho dati via o li ho venduti». Guillaume Faye non è un intellettuale come gli altri. Pur essendo stato per molti anni uno dei principali animatori della Nouvelle droite francese, non potrebbe essere più diverso da Alain de Benoist, che come noto ha una biblioteca personale di più di 200.000 volumi, una delle maggiori di Francia, ed è un bibliomane risaputo. Tanto riflessivo, metodico, «secchione» appare l’autore di Visto da destra, quanto provocatorio, istrionico, elettrizzante Faye.

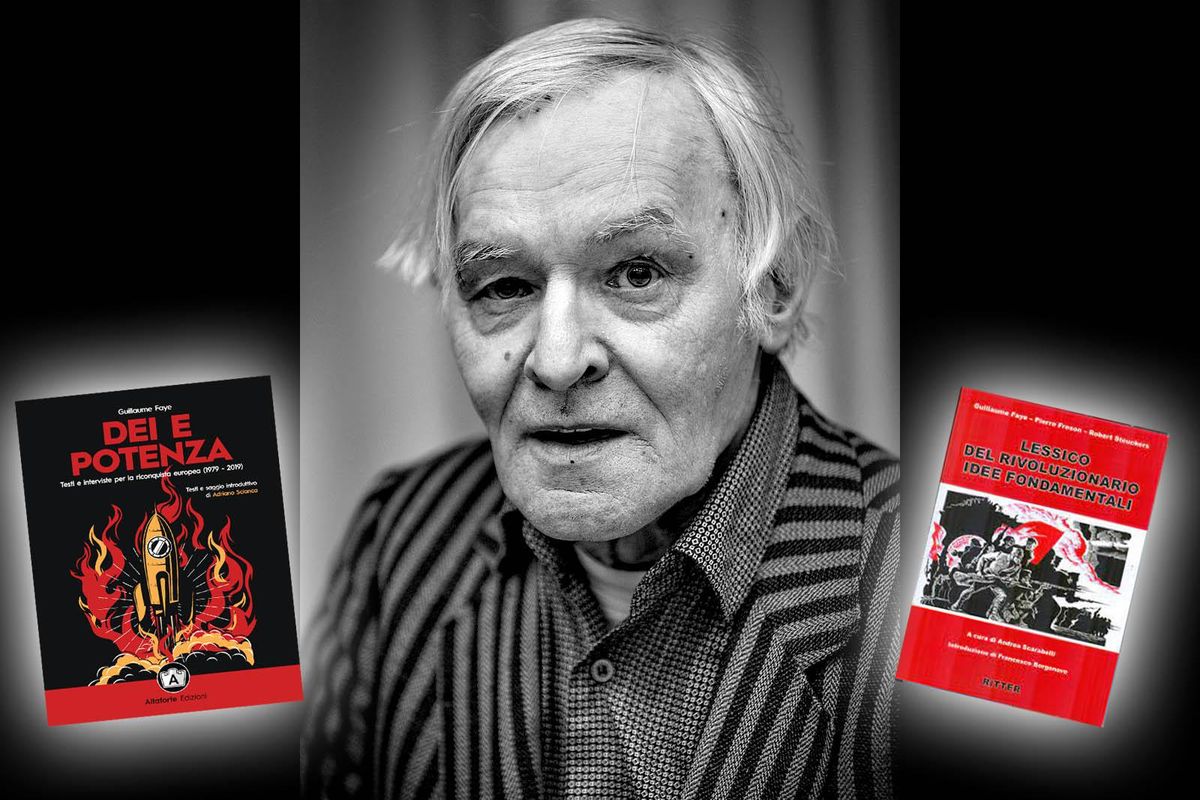

A quest’ultimo sono state recentemente consacrate due opere: Dei e potenza (Altaforte) e Lessico del rivoluzionario. Idee fondamentali (Ritter, scritto assieme a Pierre Freson e a Robert Steuckers). La lettura dei due saggi costituisce un prezioso contributo alla conoscenza di un autore che in Italia è ancora per molti versi un illustre sconosciuto e i cui lavori maggiormente originali e brillanti giacciono dimenticati in qualche pubblicazione mai tradotta degli anni Ottanta. Dei e potenza costituisce un’antologia di testi e interviste che vanno dal 1979 al 2019, anno in cui Faye è deceduto. Vi troviamo, fra l’altro, diversi accenni alla biografia dell’autore, sinora ignoti ai più. «Il mio ambiente sociale d’origine», confessa il francese, «è quello della grande borghesia parigina, che conosco perfettamente dall’interno e di cui non ho mai condiviso gli ideali conformisti e materialisti, che non ho mai invidiato, perché lo stile di vita che mi proponeva, fondamentalmente, non mi interessava». Pur da impenitente pagano, Faye ha avuto un apprendistato cattolico: «Quando ero studente dai gesuiti, a Parigi, in classe di filosofia (1967), si produsse qualcosa di incredibile. In questo alto luogo del cattolicesimo, il prof di filosofia aveva deciso di tenere il suo corso, durante tutto l’anno, solo su Nietzsche! Exeunt Cartesio, Kant, Hegel, Marx e gli altri. I bravi preti non osarono dire nulla, nonostante questo sconvolgimento del programma», racconta. Segue un percorso culturale tutt’altro che lineare, in cui diversi autori di sinistra hanno avuto un ruolo centrale: «Ho partecipato per un po’ alla corrente situazionista, per la potenza della sua critica alla società occidentale e alla sua vacuità. Paradossalmente, questo mi ha portato negli anni Settanta a interessarmi al Grece e alla Nouvelle droite a cui ho dato un importante contributo. Ma ho lasciato questa corrente nel 1986, perché sentivo che le idee che stavo sviluppando non erano più in linea con la strategia di ricentraggio ideologico dei suoi leader».

Tra i motivi che hanno portato Faye a lasciare la corrente di de Benoist e sodali c’è senz’altro una graduale presa di coscienza del carattere distruttivo dell’immigrazione di massa e della non assimilabilità dell’islam. Va tuttavia detto che, nei testi raccolti in Dei e potenza, ce ne sono alcuni che risalgono ai primi anni Ottanta e in cui Faye dimostra già chiaramente di avere presente come l’immigrazione fosse una colonizzazione di popolamento e il ritorno degli immigrati nei loro Paesi d’origine una precondizione di qualsiasi accordo euroarabo.

Un importante squarcio sull’evoluzione intellettuale di Faye, oltre che un serbatoio di infinite intuizioni politicamente scorrette, lo si trova anche nel Lessico del rivoluzionario, traduzione del Petit lexique du partisan européen, pubblicato originariamente nel 1985. Come si capisce dal titolo, si tratta di un breviario culturale costruito attorno a dei concetti ordinati in ordine alfabetico, con tanto di piccola bibliografia (aggiornata all’oggi dai curatori) in calce a ogni lemma. Alla voce «Civilizzazione occidentale», per esempio, leggiamo: «Civiltà mondiale fondata sulla deculturazione dei popoli e sull’eliminazione della nozione di comunità popolare (etnocidio), la civilizzazione occidentale è finalizzata a stabilire un modo di vivere e un’ideologia planetaria, universalizzando il modello della società mercantilistica occidentale, il suo egualitarismo, il suo riduzionismo economicista e la sua filosofia dei diritti dell’uomo». Un concetto tipicamente fayano, che ricorre anche in molti altri testi, è quello di «disinstallazione», così definito nel Lessico: «Capacità - fondata sulla curiosità, sullo spirito d’avventura e di conquista - di fuoriuscire dalle proprie condizioni di vita, senza per questo tradire se stessi e il proprio retaggio. La mentalità borghese è cosmopolita e al tempo stesso installata; la mentalità aristocratica al contrario, è radicata e disinstallata. I Bororo d’Africa sono installati e radicati. La disinstallazione è il sigillo faustiano delle culture storiche europee. Le conquiste, le scoperte scientifiche, gli assalti di tipo tecnico nei confronti della natura, le grandi avventure individuali e collettive realizzate da “scopritori e conquistatori” sono tutti effetti della “disinstallazione”. In assenza di questo atteggiamento, il radicamento si tramuta in chiusura e fine della storia». La disinstallazione sarebbe quindi ciò che distingue il radicamento e l’identità tipica delle civiltà europee da quella delle tribù «fossili», sempre uguali a se stesse nel corso dei secoli e di fatto già «uscite dalla storia». Un po’ quello che certe oligarchie vorrebbero per noi.