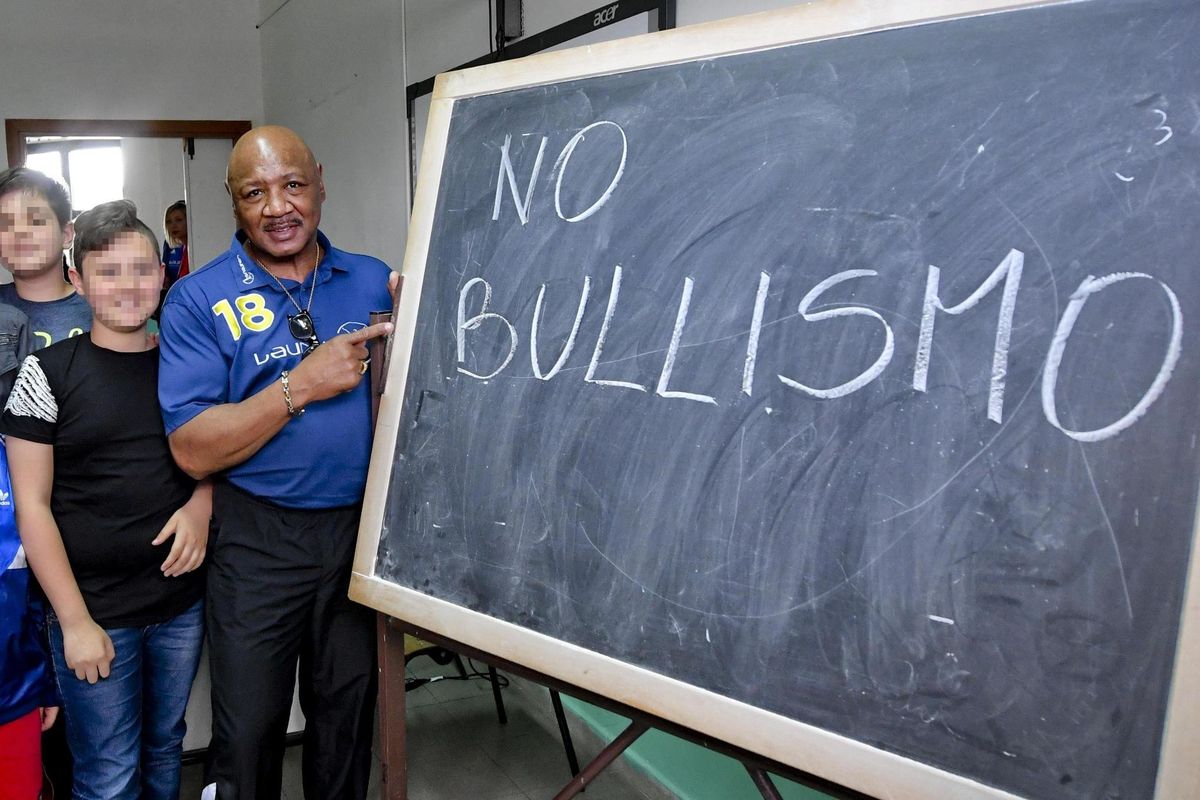

L'educazione civica torna obbligatoria in tutte le scuole. Ma a cosa serve, se poi si aboliscono note e sospensioni?Un passo avanti (forse) e due indietro (sicuramente). Con due voti distinti, il Parlamento italiano negli ultimi giorni ha peccato di illogicità. L'avanzata potenziale riguarda l'educazione civica, una materia da tempo ingiustamente negletta nell'armamentario educativo, che in base a un disegno di legge approvato ieri dalla Camera dei deputati con 451 sì, nessun contrario e tre astenuti (e che ora passa al Senato) dovrebbe finalmente tornare a essere obbligatoria nelle scuole elementari e medie inferiori. La sicura retromarcia riguarda invece le punizioni per gli studenti indisciplinati. E la ritirata, oltre che certa, è particolarmente grave. Perché martedì 30 aprile la Camera dei deputati ha abrogato due articoli del regio decreto che nel 1928 aveva introdotto le mitiche «note sul registro», le sospensioni e le espulsioni: insomma, il già limitato arsenale sanzionatorio a disposizione dei docenti per arginare i comportamenti scorretti degli allievi.Ma partiamo dall'educazione civica. Dal prossimo settembre, i docenti di scuole elementari e medie dovranno trovare un'ora settimanale per insegnare agli studenti un po' di Costituzione e di educazione alla legalità. Ci sarà anche il voto in pagella, e il ministero dell'Istruzione avrà a disposizione un fondo di 4 milioni di euro per la formazione specifica dei docenti. Non è molto, ma è pur sempre un inizio. Il problema è il guazzabuglio di nozioni che si vorrebbero infilare a forza nella materia riesumata. Secondo quanto hanno stabilito i deputati, il ministero dell'Istruzione dovrebbe emanare le linee guida per riempire di contenuti le 33 ore annuali di educazione civica, e la legge suggerisce siano da contemplare perfino «lezioni sull'attendibilità delle fonti sul web», come fosse facile insegnare a difendersi dalle «fake news». Ma l'elenco delle sottomaterie continua, perfino con l'insegnamento dell'«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», cioè il programma d'azione ambientale sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. E non basta ancora: in quella misera ora settimanale, maestri e professori dovrebbero insegnare anche «elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro»; dovrebbero poi educare «al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni»; dovrebbero infine gettare qualche seme in materia di «educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva». Detto fra noi, insegnare tutto questo sarebbe un po' troppo perfino per San Carlo Borromeo, il santo patrono dei maestri. E ci vorrebbe ben altro che un'ora: forse proprio un miracolo.A chiedere con forza il ritorno dell'educazione civica a scuola, negli ultimi mesi, era stato più volte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Ieri il leader leghista, in partenza per l'Ungheria, si è detto «felice per la promessa mantenuta». Dal Parlamento gli è arrivato in risposta lo sberleffo della deputata di Liberi e uguali, Laura Boldrini, che sempre ieri lo ha invitato a tornare sui banchi: «Salvini dà un pessimo esempio in materia di educazione civica», ha detto l'ex presidente della Camera, «avrebbe proprio bisogno di andare a lezione». Quanto alle punizioni, il regio decreto abrogato il 30 aprile dalla Camera prevedeva i mezzi disciplinari «verso gli alunni che manchino ai loro doveri». Si trattava di uno spettro di misure, a seconda del comportamento da sanzionare: si partiva con l'ammonizione; seguiva la nota sul registro «con comunicazione scritta ai genitori»; veniva poi la sospensione, che andava da uno a dieci giorni di lezione; si chiudeva con l'esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; e infine con l'espulsione dalla scuola, con perdita dell'anno. Cancellando tutto questo, la Camera ha praticamente esteso anche alla scuola primaria la perniciosa logica buonista dello «Statuto degli studenti e delle studentesse», varato nel 1998 per le scuole medie inferiori e superiori dal ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer: quel provvedimento, voluto da uno dei governi ulivisti guidati da Romano Prodi, stabiliva non si dovesse parlare più di «punizioni», un concetto sostituito ipocritamente con quello degli «interventi educativi», e si prevedeva che nuove e più miti «sanzioni» fossero stabilite (semmai) nei regolamenti d'istituto.Ventuno anni fa, insomma, partiva il disastroso smottamento della disciplina scolastica, quello che nei decenni successivi avrebbe portato alla totale delegittimazione dei docenti e dato vita prima al fenomeno del bullismo, ormai allargatosi agli asili infantili, e più recentemente anche a quello delle aggressioni di maestri e professori da parte degli allievi (e anche dei loro genitori). Martedì scorso, la Camera ha concluso il misfatto.

Massimo Doris (Imagoeconomica)

Secondo la sinistra, Tajani sarebbe contrario alla tassa sulle banche perché Fininvest detiene il 30% del capitale della società. Ma Doris attacca: «Le critiche? Ridicole». Intanto l’utile netto cresce dell’8% nei primi nove mesi, si va verso un 2025 da record.

Nessun cortocircuito tra Forza Italia e Banca Mediolanum a proposito della tassa sugli extraprofitti. Massimo Doris, amministratore delegato del gruppo, coglie l’occasione dei conti al 30 settembre per fare chiarezza. «Le critiche sono ridicole», dice, parlando più ai mercati che alla politica. Seguendo l’esempio del padre Ennio si tiene lontano dal teatrino romano. Spiega: «L’anno scorso abbiamo pagato circa 740 milioni di dividendi complessivi, e Fininvest ha portato a casa quasi 240 milioni. Forza Italia terrebbe in piedi la polemica solo per evitare che la famiglia Berlusconi incassi qualche milione in meno? Ho qualche dubbio».

Giovanni Pitruzzella (Ansa)

Il giudice della Consulta Giovanni Pitruzzella: «Non c’è un popolo europeo: la politica democratica resta ancorata alla dimensione nazionale. L’Unione deve prendere sul serio i problemi urgenti, anche quando urtano il pensiero dominante».

Due anni fa il professor Giovanni Pitruzzella, già presidente dell’Autorià garante della concorrenza e del mercato e membro della Corte di giustizia dell’Unione europea, è stato designato giudice della Corte costituzionale dal presidente della Repubblica. Ha accettato questo lungo colloquio con La Verità a margine di una lezione tenuta al convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, dal titolo «Il problema della democrazia europea».

Ansa

Maurizio Marrone, assessore alla casa della Regione Piemonte in quota Fdi, ricorda che esiste una legge a tutela degli italiani nei bandi. Ma Avs la vuole disapplicare.

In Italia non è possibile dare più case agli italiani. Non appena qualcuno prova a farlo, subito si scatena una opposizione feroce, politici, avvocati, attivisti e media si mobilitano gridando alla discriminazione. Decisamente emblematico quello che sta avvenendo in Piemonte in queste ore. Una donna algerina sposata con un italiano si è vista negare una casa popolare perché non ha un lavoro regolare. Supportata dall’Asgi, associazione di avvocati di area sorosiana sempre in prima fila nelle battaglie pro immigrazione, la donna si è rivolta al tribunale di Torino che la ha dato ragione disapplicando la legge e ridandole la casa. Ora la palla passa alla Corte costituzionale, che dovrà decidere sulla legittimità delle norme abitative piemontesi.

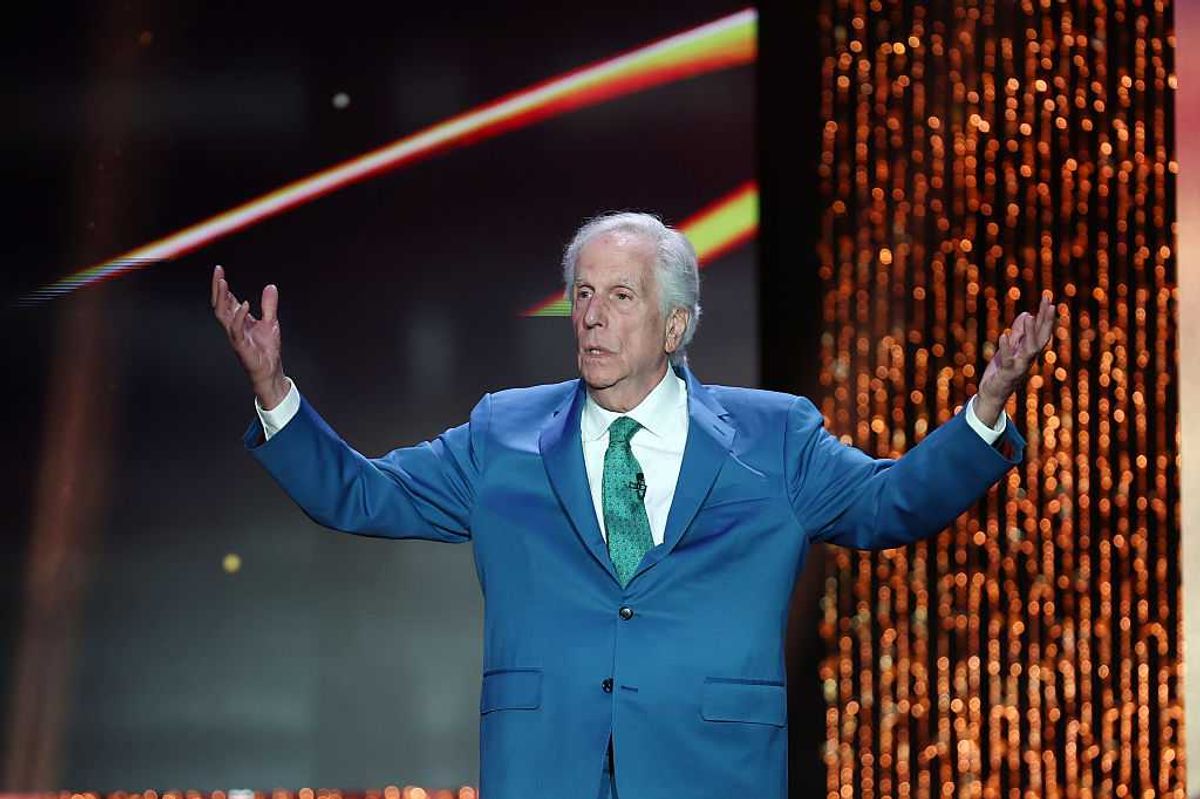

Henry Winkler (Getty Images)

In onda dal 9 novembre su History Channel, la serie condotta da Henry Winkler riscopre con ironia le stranezze e gli errori del passato: giochi pericolosi, pubblicità assurde e invenzioni folli che mostrano quanto poco, in fondo, l’uomo sia cambiato.

Il tono è lontano da quello accademico che, di norma, definisce il documentario. Non perché manchi una parte di divulgazione o il tentativo di informare chi stia seduto a guardare, ma perché Una storia pericolosa (in onda dalle 21.30 di domenica 9 novembre su History Channel, ai canali 118 e 409 di Sky) riesce a trovare una sua leggerezza: un'ironia sottile, che permetta di guardare al passato senza eccessivo spirito critico, solo con lo sguardo e il disincanto di chi, oggi, abbia consapevolezze che all'epoca non potevano esistere.