Da giorni, sui principali quotidiani, leggo articoli in cui si annuncia il prossimo default della Russia. Le sanzioni decise da America ed Europa dopo l’invasione dell’Ucraina avrebbero colpito duro e le principali banche di Mosca, insieme con alcune delle più importanti aziende, sarebbero sull’orlo del fallimento. Confesso che non ho gli strumenti per soppesare queste apocalittiche previsioni. Di certo, la guerra ha accentuato le croniche inefficienze del Paese ed è probabile che, nonostante il prezzo del gas sia decuplicato, i conti di Putin e del suo impero non tornino. Tuttavia, gli effetti sul rublo delle misure decise per fermare l’Armata rossa mi interessano fino a un certo punto. Ciò che mi preme sono le conseguenze che quegli stessi provvedimenti hanno sul nostro Pil e sul bilancio delle famiglie italiane. Perché mi pare evidente che se la Russia rischia la bancarotta, anche il nostro Paese non è destinato a uscire indenne dal conflitto. Pur non dovendo finanziare una guerra, supportare un esercito e incrementare un arsenale, l’Italia senza volerlo è in prima linea e rischia di pagare a caro prezzo una battaglia che non ha voluto e alla quale non intende partecipare.

Sono troppo pessimista? Beh, il primo a esserlo è il presidente del Consiglio, il quale ieri ha parlato di «un forte rischio di recessione». Un’idea che pare condivisa dal ministro allo Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti. Per non parlare poi di Roberto Cingolani che, a proposito di gas, ha detto che l’interruzione delle forniture sarebbe una tragedia sociale per la Germania e di conseguenza anche per noi. Il concetto è chiaro: più questa guerra continua e più la pagheremo cara. E non soltanto perché il prezzo del gasolio ha superato quello già altissimo della benzina (del resto, che cosa c’era da aspettarsi se Joe Biden e Boris Johnson all’unisono annunciano lo stop alle importazioni di greggio dalla Russia?), ma perché, oltre a incidere sulle quotazioni di petrolio e carbone, le misure economiche contro Mosca provocano a cascata un aumento generalizzato dei costi di importazione delle materie prime, oltre che un taglio delle forniture. Non voglio fare qui un elenco di ciò che è rincarato nelle ultime due settimane. Mi limito a segnalare ciò che riguarda il settore in cui noi giornalisti operiamo. In pochi mesi, per effetto del Covid prima e della guerra poi, il prezzo della carta è raddoppiato. L’incremento delle vendite online ha infatti spinto la richiesta di imballaggi e così, visto che le tirature della stampa calano, le cartiere si sono riconvertite e producono cartone. E come è normale per qualsiasi settore, quando si riduce l’offerta, il prezzo sale. Ma questa era la situazione prima che l’Ucraina venisse invasa e il prezzo del gas schizzasse. Ora che la bolletta è alle stelle, anche pagando il doppio, le tonnellate di carta necessarie a stampare quotidiani e periodici non ci sono. Con data 9 marzo la cartiera norvegese che ci riforniva ci ha comunicato che dalla fine del mese sospenderà la produzione. Troppo alto il prezzo del gas e dell’elettricità, troppo volatile uno dei costi principali nella lavorazione delle bobine che riforniscono le rotative. La lettera, che ho sotto gli occhi mentre scrivo, fa riferimento agli imprevisti e drammatici eventi in corso in Ucraina e spiega che la società è «costretta» a sospendere con effetto immediato la produzione per limitare i danni economici, cancellando gli ordini e gli accordi in corso.

Qualcuno potrebbe obiettare che si può vivere anche senza giornali. Certo (anche se poi l’informazione sarebbe ridotta ai social, i quali non mi pare che in questo momento brillino, basti pensare alla quantità di balle di cui sono inondati), ma il mio è un piccolissimo esempio, perché ciò che vi ho raccontato non riguarda solo l’editoria, ma ogni settore produttivo. Il rincaro delle bollette sta mettendo in ginocchio centinaia se non migliaia di aziende, costringendo negozi e ristoranti a tirar giù la serranda perché il lavoro non vale le spese a cui si deve far fronte. Ogni giorno, sui quotidiani locali si possono leggere notizie di fabbriche che hanno deciso di chiudere e mettere in libertà i dipendenti, perché produrre non conviene più. Oppure perché la materia prima non c’è più. Ieri Mosca ha annunciato lo stop al commercio dei fertilizzanti e i produttori di pasta non sanno come alimentare la loro catena produttiva, perché da Ucraina e Russia non arriva più farina.

Grazie alle sanzioni, la Russia oggi è ridotta all’autarchia, si consolano gli artiglieri da salotto tipo Federico Fubini e Paolo Mieli. Evviva, le grandi aziende abbandonano Mosca: dal colosso dei container Maersk al gigante dell’elettronica Samsung, tutti fuggono per non macchiare la propria immagine facendo affari con uno Stato canaglia. Bene. Anzi, ottimo. Più isoliamo Putin e meglio è. Però tutto ciò ha un costo, che non si traduce nel miliardo che sborsiamo per ogni giorno di guerra e nemmeno nei listini dei mercati che fanno su e giù. No, il costo è la recessione di cui parla Draghi, che si traduce in minori posti di lavoro, più inflazione e una decrescita infelice. I guerrafondai ipocriti, quelli per la lotta dura senza paura in nome dei principi, calcolano che i soli rincari dell’energia nel 2022 ridurranno la nostra crescita del 2,6. E forse sono ottimisti, perché nessuno ha ancora tirato le somme di quello che sta succedendo nell’economia reale. Certo, in nome della libertà è giusto fare sacrifici: ma tra questi partigiani in pantofole c’è qualcuno che lo ha spiegato agli italiani?

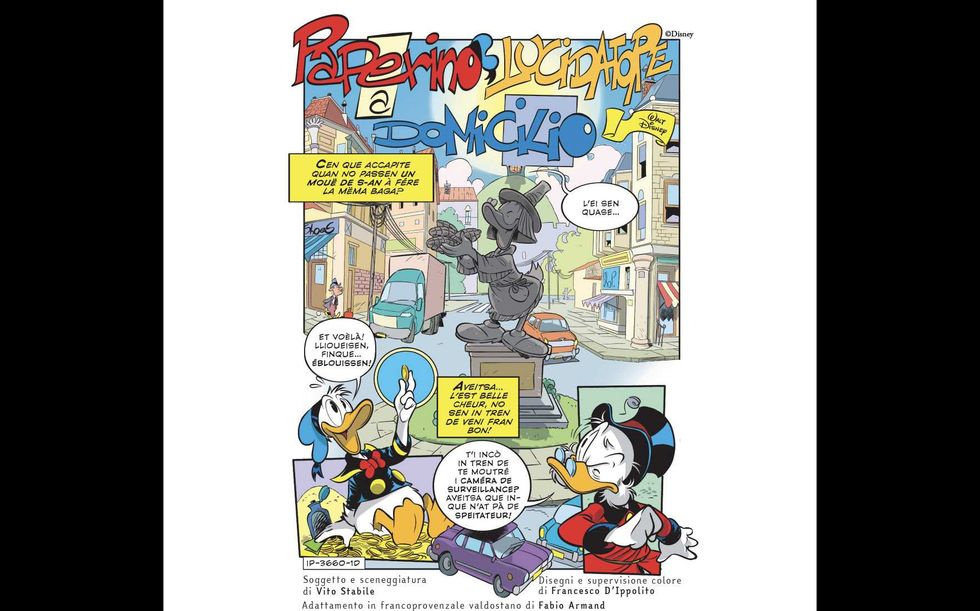

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)