Governo incapace di evitare il peggio e con il lockdown si rischia la rivolta

Dunque, cinque mesi fa era evidente ciò che stava per accadere. Non ci voleva il Mago Otelma per immaginare gli effetti di una pandemia che aveva costretto le aziende a chiudere, lasciando centinaia di migliaia di lavoratori senza il posto. Eppure, sebbene si potessero prevedere le conseguenze del blocco di commercio e industria, nulla è stato fatto per evitare il peggio. Tra Stati generali e chiacchiere varie, si sono persi mesi preziosi che avrebbero consentito di predisporre le misure per far risorgere il Paese. Non solo: tra passerelle e decisioni fondamentali come la sanatoria per i braccianti agricoli (ovviamente stranieri), a cui si sono aggiunte un paio di campagne elettorali (per il referendum e per le Regioni), il governo ha trascurato di mettere in campo i provvedimenti per prevenire una seconda ondata dell'epidemia che aveva ucciso 36.000 italiani.

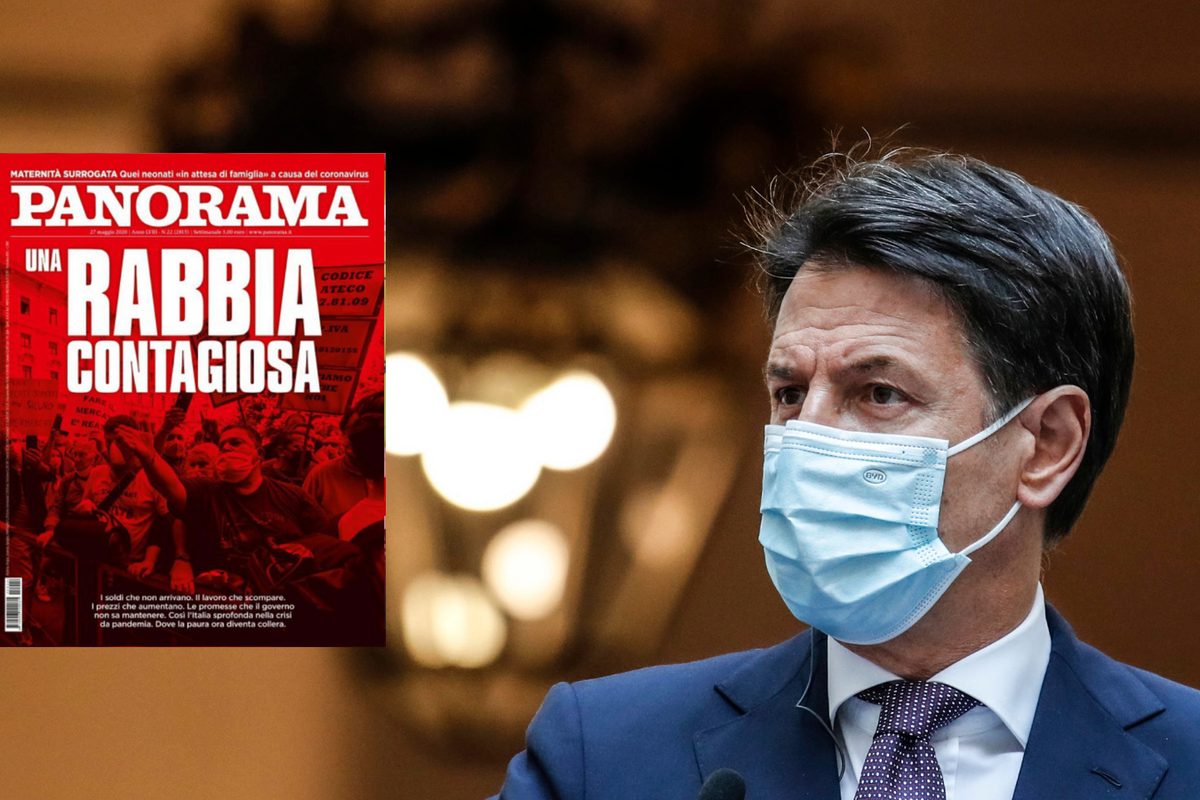

Così, causa inettitudine oltre che incompetenza, eccoci tornati sull'orlo del baratro, con il rischio non solo di un altro lungo elenco di vittime, ma pure con la paura di un nuovo lockdown, che per l'economia italiana potrebbe essere esiziale. Le ricadute di tutto ciò possono essere sintetizzate in quella copertina profetica di Panorama, con il titolo «Una rabbia contagiosa». E a dirlo non siamo noi, che potremmo essere ritenuti di parte, visto che siamo editori anche del prestigioso settimanale. A sostenere la nostra stessa tesi è uno dei principali collaboratori del governo, ossia il professor Ranieri Guerra, vale a dire il rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato tecnico scientifico, organismo a cui si abbeverano prima di ogni decisione sia Roberto Speranza che Giuseppe Conte. Che dice l'esimio luminare? In un'intervista al Fatto quotidiano spiega che i cosiddetti coprifuoco sono un palliativo per non chiudere tutto. Ma perché non ricorrere a misure più decise, come un blocco totale, chiede l'intervistatore? La risposta è netta: «Dobbiamo evitarlo perché provocherebbe rivolte armate. Le persone sono state sfinite dai tre mesi di lockdown».

Il rappresentante dell'Oms procede illustrando quali sarebbero le conseguenze di nuovi arresti domiciliari: «Bisogna fare una valutazione sullo stato di salute mentale di tutti e dei nostri ragazzi in particolare». Come dire che rinchiudendo in casa persone che rischiano di perdere il lavoro e ragazzi che devono trascorrere le loro giornate a studiare davanti a un computer si rischia che qualcuno sbrocchi e dia di matto. «Come Organizzazione mondiale della sanità abbiamo registrato un aumento di suicidi tra i giovani, per fortuna non in Italia, l'aumento del consumo di bevande alcoliche tra le mura domestiche. Il lockdown è una misura pesante».

Quelli di Guerra sono discorsi di buon senso, soprattutto vedendo ciò che sta accadendo in alcune città, dove le persone si ribellano alle imposizioni. Anche qui non ci voleva molto a immaginare che la paura e il disagio economico sarebbero state una miscela esplosiva, in grado di deflagrare proprio in autunno. Perché va bene appellarsi al senso di responsabilità degli italiani, che da marzo a giugno sono stati obbedienti e chiusi in casa. Ma poi, dopo aver fatto ciò che dovevano, oggi quelle stesse persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo si chiedono che cosa abbia fatto lo Stato. Se noi abbiamo rispettato le regole, si domandano, perché chi governa non ha rispettato le promesse, perché non ha aumentato i posti in terapia intensiva, non si è procurato tamponi e vaccini, non ha tracciato i contagiosi? Insomma: perché noi abbiamo fatto la nostra parte e la politica non la sua? Guerra dice nell'intervista che uno dei temi centrali nella lotta alla diffusione del Covid è il trasporto pubblico, quello locale in modo particolare. È lì che ci si contagia. Peccato che il commissario all'Emergenza, l'ormai famoso Domenico Arcuri, quello che ha impiegato il suo tempo con i banchi a rotelle, in una recente intervista abbia dichiarato che nessuno gli ha chiesto di occuparsi di autobus e dunque abbiamo gli stessi mezzi pubblici affollati di prima del coronavirus. C'è da stupirsi, dunque, se un tipo pacifico come Guerra parla di rivolte armate?