Nel settembre del 1901 finiva la ribellione xenofoba dei boxers, sconfitti dalle forze internazionali. L'Italia partecipò con specialisti di Marina e Fanteria (con 18 morti) in difesa di diplomatici e dei cattolici massacrati dai rivoltosi. All'Italia andrà la Concessione di Tientsin.

Questa è la storia di una guerra breve, lontana nel tempo e ormai pressoché dimenticata. Fu combattuta in una terra lontanissima dall'Europa del progresso e del positivismo scientifico nel primo anno del secolo ventesimo. Il campo di battaglia fu la Cina del decadente impero Qing, retto dall'ex concubina del defunto imperatore Xianfeng, Cixi. Il Paese era stato indebolito dall'aggressione giapponese del 1894-95 e le potenze mondiali ne avevano approfittato per dividere il vastissimo territorio cinese in aree di influenza. Tra i paesi che parteciparono alla divisione, seppur in secondo piano rispetto a Francia, Inghilterra e Germania, figurava anche l'Italia dei governi Saracco e Zanardelli, giovane nazione in cerca di acquisizioni coloniali.

La sede non solo diplomatica ma anche commerciale degli occidentali era dislocata nel quartiere di Pechino delle cosiddette "Legazioni", a poca distanza dalla Città Proibita, anima inviolabile del Celeste Impero.

Il crollo militare e la crisi politica fecero crescere, negli ultimi anni del XIX secolo, un forte sentimento xenofobo in particolare nelle zone rurali dove gli occidentali avevano stabilito numerose missioni religiose, in gran parte cattoliche. Il fatto che questi stranieri godessero degli stessi diritti dei governanti locali e avessero la facoltà di acquistare terreni fece crescere il malcontento ed il timore che la Cina ben presto sarebbe potuta diventare una colonia occidentale, come era capitato all'Africa nella seconda metà dell'800.

Rovesciare i Ch'ing, spazzare via gli stranieri

Fu da queste premesse che in diverse zone della Cina rurale nacque e si sviluppò una società segreta formata da contadini senza terra ma anche da piccoli commercianti ed ex soldati, uniti dalla volontà di cacciare gli stranieri e i religiosi delle missioni, di bloccare il progresso delle ferrovie che gli ingegneri tedeschi stavano costruendo, di strappare di mano i privilegi alle società commerciali europee. Uniti nella pratica delle arti marziali, ebbero il soprannome inglese di "boxers" dai primi occidentali che ebbero a subirne le ostilità.

Nonostante le rimostranze portate dai rappresentanti delle legazioni presso l'imperatrice Cixi, quest'ultima antenne un atteggiamento neutrale e alquanto ambiguo, trovando l'azione dei boxers funzionale alla salvezza dell'impero Qing ormai apertamente in declino. Fu anche per questo motivo che a partire dal 1899 i ribelli ebbero sostanzialmente mano libera, iniziando gli attacchi contro le missioni cattoliche massacrando i religiosi e i cinesi convertiti. L'obiettivo successivo dei fratelli del "Gruppo della giustizia e della concordia (Yihetuan)" sarebbe stato il cuore del potere economico degli stranieri, la capitale Pechino.

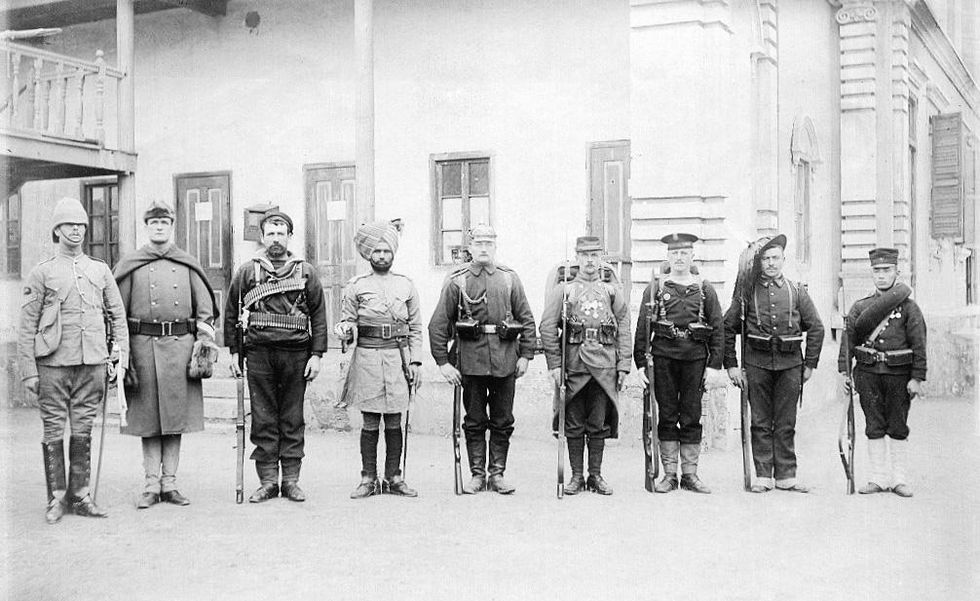

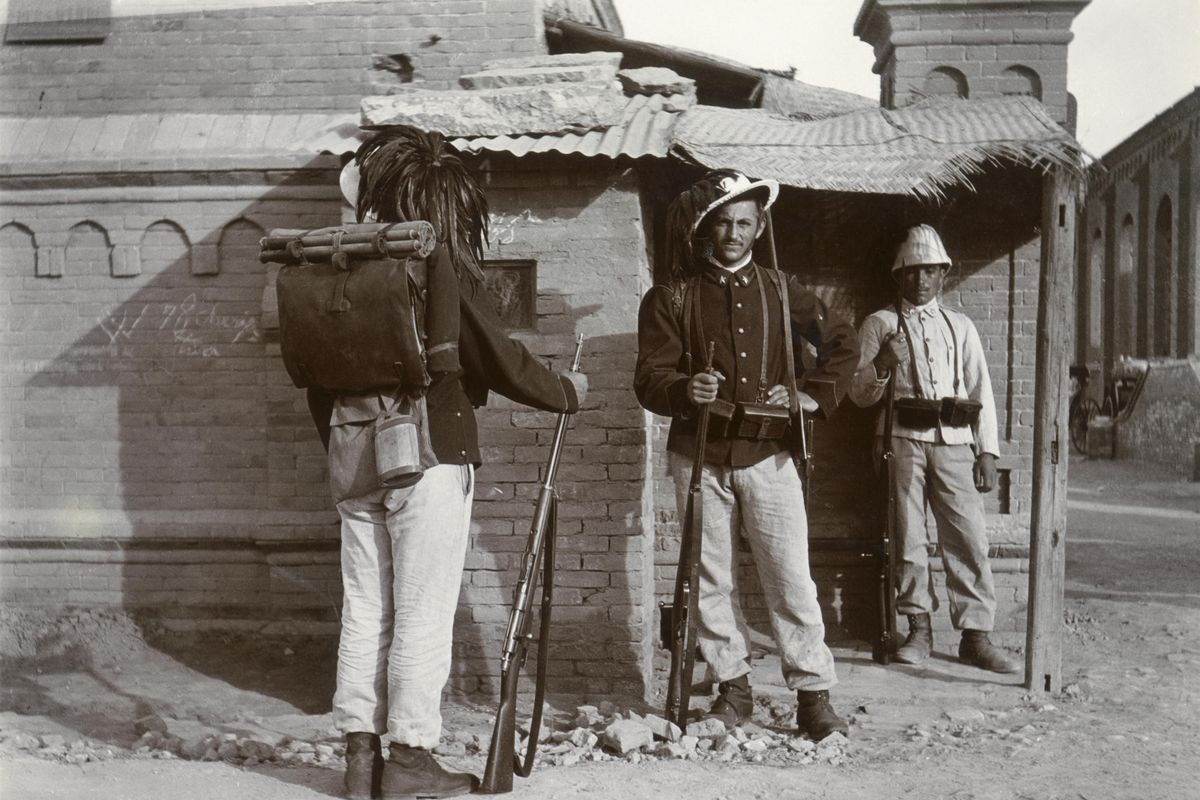

La miccia della rivolta generale dei boxers si accese il 20 aprile 1900 e si consumò con un orribile massacro le cui vittime furono i religiosi e i cattolici cinesi della missione di Pao-Ting-Fu, a circa 200 km a sudovest della capitale cinese. L'eco della rivolta e del sangue fece temere per l'incolumità delle legazioni, le quali chiesero protezione in Patria domandando l'invio di un corpo internazionale di spedizione a protezione dei diplomatici e dei commercianti occidentali. Il 28 maggio 1900 i governi dei paesi rappresentati dalle legazioni risposero inviando un primo corpo di spedizione diretto al porto di Tientsin. Per l'Italia risposero gli incrociatori "Elba" e "Calabria", con a bordo una forza da sbarco composta da soli 42 uomini della Fanteria di Marina. Divisi in due plotoni e inquadrati con il resto del primo contingente internazionale a guida britannica (Ammiraglio Seymour) furono divisi tra la difesa delle legazioni e la base di Tientsin da cui partiva la ferrovia per Pechino. Inizialmente tollerati dall'esercito regolare dell'Impero, questo sparuto nucleo di incursori di Marina sbarcati dalle navi si renderà protagonista di una delle azione di difesa più difficili di tutto il periodo della rivolta dei boxers. Gli episodi più drammatici si svolsero a Pechino, dove le forze internazionali dovettero resistere all'assalto dei rivoltosi che cingevano d'assedio le legazioni e le sedi delle missioni cattoliche. Le difficoltà crebbero ulteriormente quando i rinforzi di Seymour furono ripetutamente attaccati con azioni di guerriglia e sabotaggio lungo la linea ferroviaria, mentre i boxers con l'appoggio tutt'altro che nascosto dell'esercito imperiale davano l'assalto alla legazione britannica dove il grosso delle truppe (389 uomini compresi gli italiani) si erano concentrati per meglio difendersi. Agli uomini della Regia Marina toccò difendere la zona della antica dimora del Mandarino, la "villa del Foo" nella zona britannica. Gli italiani, 29 in tutto, erano comandati dal Tenente di Vascello Federico Paolini, che durante la battaglia rimarrà ferito. I rivoltosi riuscirono per un breve periodo a penetrare nella zona grazie a una breccia nel muro di cinta, ma furono respinti dai difensori. Gli italiani contarono i primi due morti, un marinaio ed un cannoniere. Dopo un periodo di relativa calma, gli attacchi ripresero violenti a fine giugno e causarono ancora perdite, tra cui un altro marinaio caduto durante la difesa della legazione con il suo cannoncino da 37mm.

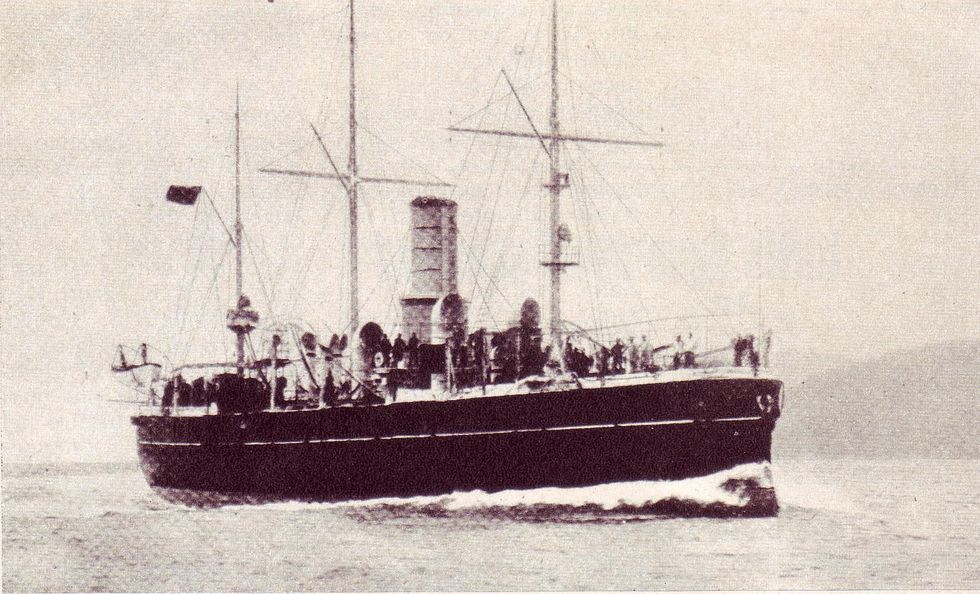

Altrettanto drammatica risultò la difesa del principale luogo di culto dei cattolici pechinesi, la cattedrale di Pe-Tang, uno degli obiettivi principali dell'odio religioso dei boxers contro le religioni occidentali e lo straniero. Sotto la guida spirituale del vescovo francese Marie Alphonse Favier, la "Cattedrale del Salvatore" era il centro di riferimento del cattolicesimo in Cina. Durante la sollevazione del 1900-1901 si trovarono rifugiati all'interno della cattedrale oltre 3.000 cinesi di religione cattolica, minacciati dalle squadre xenofobe dei ribelli. A difenderli vi erano inizialmente soltanto 41 soldati, di cui 30 marinai francesi e 11 italiani. Mentre l'assedio e le violenze esplosero di fronte alla chiesa pechinese, la situazione dei disordini andò deteriorandosi, passando da rivolta a guerra vera e propria contro la Cina. Il casus belli si consumò quando i rinforzi alleati ebbero ragione dei forti cinesi di Ta-Ku, a circa 60 chilometri dal porto Tientsin, conquistati dai rinforzi giunti nei giorni precedenti tra cui un gruppo costituito da elementi del Battaglione San Marco. L'imperatrice considerò l'assalto come un atto ostile nei confronti del Paese e la dichiarazione di guerra che ne seguì fece intervenire direttamente i regolari cinesi. Le potenze europee a cui si aggiunsero il Giappone e gli Stati Uniti risposero con l'organizzazione di una forza multinazionale, alla quale aderì anche l'Italia dopo una serrata discussione parlamentare. Il 5 luglio, mentre i marò nella cattedrale pechinese resistevano con gli ultimi viveri e le munizioni restanti, la Regia Marina formò la "Divisione Navale Oceanica" composta da 2.000 effettivi comandati dal Contrammiraglio Camillo Candiani. La forza d'intervento italiana era composta da marinai, fanti, bersaglieri, carabinieri e reparto sanità. Il 19 luglio mollarono le ancore da Napoli i piroscafi "Minghetti", "Giava" e "Singapore" (forniti dalla Compagnia Italiana di Navigazione). In Cina arrivarono anche gli incrociatori "Vettor Pisani" ed "Ettore Fieramosca". Su uno dei piroscafi fu imbarcato l'interprete ufficiale delle forze italiane, il giornalista bolognese Giovanni Vigna del Ferro che fu in compagnia del collega Luigi Barzini, inviato nel teatro di guerra di Pechino per il Corriere della Sera.

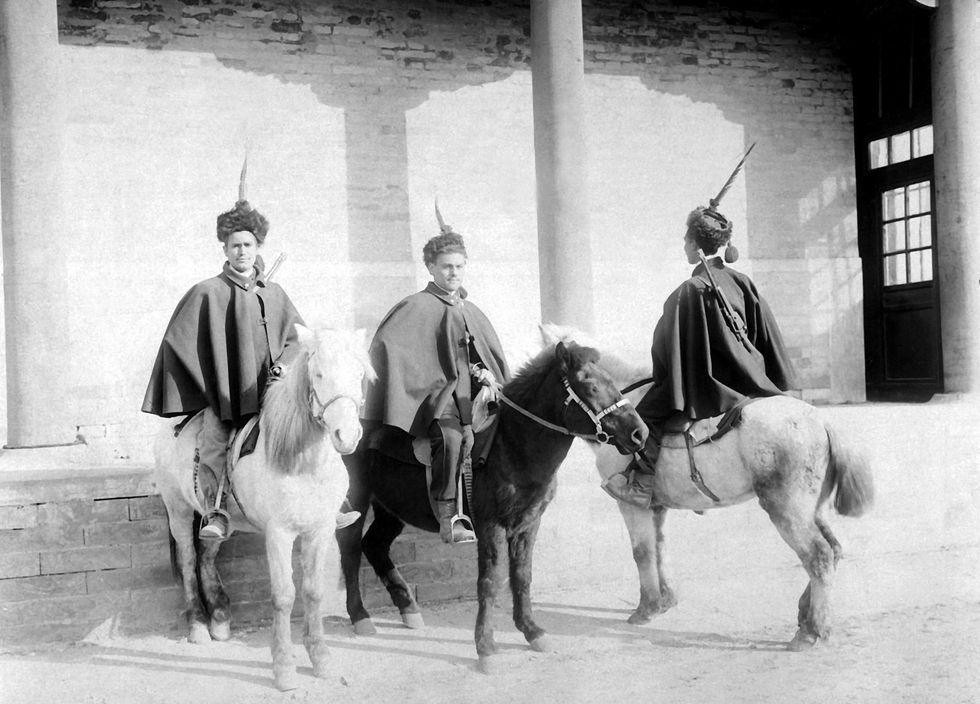

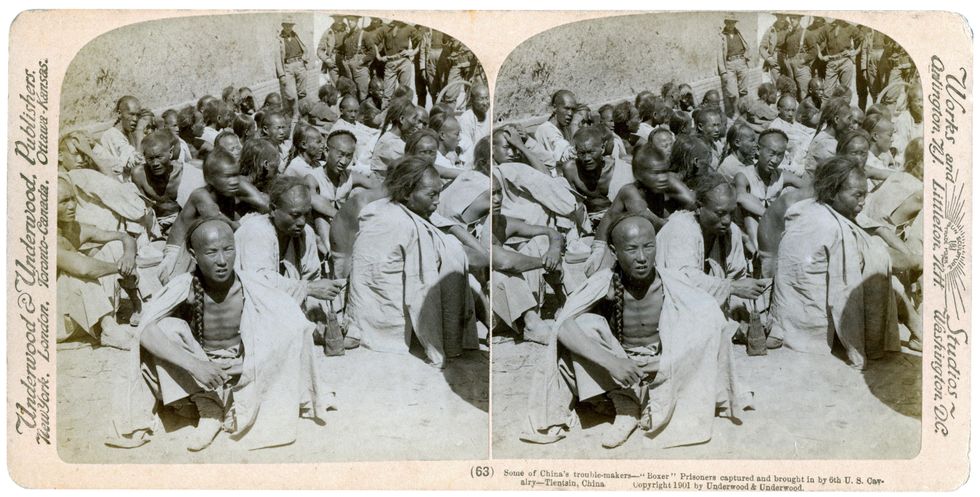

Il convoglio navale italiano fu l'ultimo ad arrivare in Cina, ad agosto inoltrato. Fu così che il comandante britannico della forze internazionali generale Galesee decise di muovere verso la capitale con una prima spedizione di 14.000 uomini. Tra questi vi erano anche qualche decina tra gli Italiani già di presidio al porto di Tientsin. Tuttavia il gruppo dove questi ultimi erano stati assegnati dovette far ritorno alla base per problemi logistici. Si riuniranno più tardi al resto del contingente internazionale per partecipare alla presa di Pechino. I primi a fare ingresso oltre le mura della capitale del celeste impero furono i Russi, seguiti da Americani, Inglesi e Giapponesi. Superiori dal punto di vista degli armamenti, ebbero ragione dei regolari cinesi e dei boxers in breve tempo, lasciando "solo" 80 morti sul terreno. Lo stesso giorno, durante l'assalto alla città proibita, l'impero della dinastia Qing crollò con la fuga dell'imperatrice Cixi verso le regioni centrali della Cina. Il giorno succcessivo fu organizzata la liberazione della cattedrale di Pe-Tang, ormai allo stremo dopo due mesi di attacchi e più di 100 vittime per le bombe cinesi. Tra i liberatori c'erano 10 fucilieri di Marina che andarono ad unirsi alle forze giapponesi, francesi, russe e britanniche. Per gli Italiani la battaglia di Pechino si concluse con l'abbraccio tra i liberatori e il Tenente di Vascello Angelo Olivieri con i cinque marinai superstiti. La fuga dell'imperatrice e l'assalto delle forze alleate segnarono la fine delle azioni dei boxers e dei regolari cinesi. Seguirono saccheggi e massacri, perpetrati in particolar modo dalle truppe tedesche e giapponesi, mentre gli Italiani furono meno coinvolti nella vendetta contro i rivoltosi. Gli uomini del Regio Esercito parteciparono invece alla grande parata che si svolse il 28 agosto 1900 tra le vie della città proibita, organizzata per infliggere ulteriore umiliazione ai Cinesi. Buona parte dei reparti italiani rimasero a presidio del territorio delle legazioni mentre ancora i trattati di pace venivano discussi in lunghe e contorte sedute. Bersaglieri e marinai parteciparono a successive sortite per assicurare il controllo del territorio circostante la capitale ed arrestare i colpevoli dei massacri ai danni delle missioni cattoliche. Nel gennaio del 1901 gli Italiani occupavano definitivamente la zona di Tientsin tra il fiume Pei-Ho e la zona controllata dai Russi. Quest'area, di soli 0,5 chilometri quadrati, diventerà la Concessione italiana di Tientsin, una base per il commercio e le operazioni navali che l'Italia manterrà fino alla fine della seconda guerra mondiale. Fu la zona di spartizione più piccola in quanto, a livello diplomatico, l'Italia liberale contava assai poco. Questo mezzo chilometro costò la vita a 18 marinai, che caddero a difesa degli assediati e della libertà di professione del cattolicesimo nella Cina imperiale.