True

2021-07-20

Genova: la città dei disordini

True

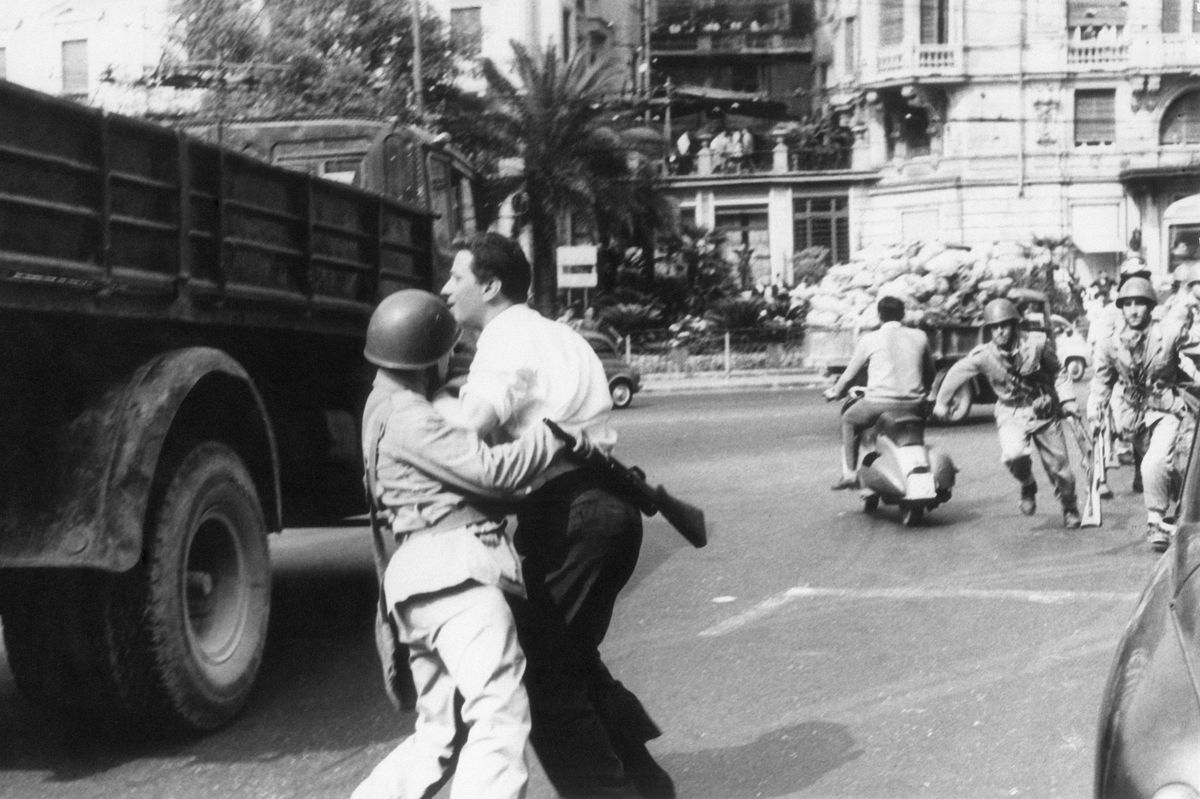

Genova, 30 giugno 1960: scontri nel centro città (Getty Images)

5 dicembre 1746

Come Carlo Giuliani, più di due secoli prima un ragazzino si apprestava a scagliare un oggetto contro le forze dell'ordine. La città era la stessa, ma il contesto totalmente differente. Anche se, come nel luglio 2001, quel gesto passerà alla storia. Il ragazzo, figlio di un tintore genovese, si chiamava Giovanni Battista Perasso, più noto come il "Balilla" (vezzeggiativo che più o meno sta per "pallino" nell'antica lingua genovese). Quando nel sestiere di Portoria brandì la pietra che lo avrebbe reso celebre, era il 5 dicembre del 1746. Genova, che era stata per secoli la "Superba", una repubblica marinara indipendente e potentissima, era occupata dalle truppe asburgiche e piemontesi dopo l'esito della guerra di successione austriaca e logorata da un lungo periodo di crisi economica durante il quale più volte era stata minacciata di occupazione. Si trattava dunque di una rivolta che era nell'aria per scacciare lo straniero, che nel caso del 1746 si identificava con i soldati austriaci. "Che, l'inse?" avrebbe esclamato nella sua lingua il Balilla, ossia "Allora, la inizio?". La leggenda vuole che quel ragazzino di appena undici anni scese la miccia che fece scaturire una battaglia durata otto giorni contro Austriaci e Piemontesi, che durante gli anni dell'occupazione si erano dimostrati violenti ed arroganti nei confronti del popolo genovese, pronto ad intraprendere una lotta che oggi definiremmo "identitaria". Poche ore dopo il presunto gesto del Balilla, la città di Genova era costellata di barricate erette dai cittadini, che nel frattempo si erano organizzati nell'Assemblea del Popolo, più di quarant'anni prima della Rivoluzione francese. A Palazzo Ducale intanto i reggenti austriaci, comandati da Botta Adorno, rimasero isolati e privi di appoggio militare. Saputo che le truppe franco-spagnole stavano muovendo per dar man forte agli insorti, gli Austro-piemontesi decisero di ritirarsi momentaneamente dalla città di Genova, le cui chiavi vennero restituite al Doge Giovanni Francesco Brignole Sale dai capipopolo. Genova era di nuovo una città libera e lo sarebbe rimasta fino all'occupazione napoleonica e quindi a quella sabauda dopo il Congresso di Vienna.

5 aprile 1849

La Superba era tornata sotto un dominatore straniero, I Savoia, dopo la sconfitta di Napoleone e dopo aver perso la Corsica nel 1768. I malumori dei genovesi, città natale di Giuseppe Mazzini, sfociarono in moti popolari nella primavera del 1849. Il timore dei Genovesi era la possibilità che all'epoca si era profilata di poter tornare nuovamente sotto il dominio austriaco. I moti furono capitanati dai mazziniani di Lorenzo Pareto, tra i primi ad aderire al movimento repubblicano della Giovine Italia. I moti antipiemontesi sfociarono presto nel governo provvisorio della città, che durò per poco tempo poiché nel contempo si stavano muovendo le forze piemontesi agli ordini del generale Alfonso Lamarmora con Bersaglieri e Carabinieri ai suoi ordini. Giunti alle porte fortificate dai patrioti nei pressi della Lanterna, il generale attaccò di sorpresa i difensori, dilagando in città e attaccando anche il Forte Begato difeso da Alessandro De Santis che, ferito gravemente, spirò dopo una settimana di agonia. I Bersaglieri si lasciarono andare a violenze e razzie, tanto che i giorni dei moti di Genova rimarranno anche noti come il "sacco di Genova". I Piemontesi furono supportati dalle cannonate degli alleati inglesi della nave HMS "Vengeance", dalle cui bocche da fuoco partì una colpo che fece una strage, avendo colpito in pieno l'ospedale di Pammatone, dove caddero 107 civili. La repressione di Lamarmora e dei suoi generali fu talmente dura da generare imbarazzo anche a Torino, tanto che il Parlamento sabaudo istituirà una commissione d'inchiesta durante la quale Vittorio Emanuele II, pur elogiando Lamarmora per i risultati ottenuti, chiese al generale di produrre un rapporto nel quale fossero indicati i responsabili delle violenze gratuite inflitte alla popolazione genovese. Il Re chiese anche la riabilitazione politica del capo dei rivoltosi Pareto, che dopo i fatti del 1849 sarà amnistiato ed eletto Presidente della Camera del Regno di Sardegna e, con l'unità d'Italia, senatore.

30 giugno -1 luglio 1960

Questa volta il capopopolo, se così si può chiamare, fu un uomo maturo. Deputato socialista, ligure, era stato una delle figure principali dell'antifascismo e della resistenza. Stiamo parlando di Sandro Pertini, salito su un palco il pomeriggio del 29 giugno 1960 in piazza Vittoria. Davanti a lui, lo ascoltano migliaia di operai e lavoratori portuali. Il motivo del discorso scaturiva dalla dichiarazione dello sciopero generale indetto dai sindacati e appoggiato dai partiti di sinistra contro lo svolgimento del Congresso nazionale del Movimento Sociale Italiano a Genova. Erano passati pochi anni dalla fine della guerra, il partito retto allora da Michelini era ancora isolato da un punto di vista istituzionale, marginalizzato e più volte minacciato di scioglimento. Oltre al fatto che Genova fu nominata città medaglia d'oro della resistenza, la forte componente operaia della popolazione garantiva una maggioranza schiacciante ai partiti di sinistra. La Superba era una "città rossa", mentre a livello nazionale il Governo era un monocolore democristiano guidato dall'esponente di destra della Dc Fernando Tambroni che per la prima volta dal dopoguerra si reggeva sull'appoggio esterno dei missini. Il clima attorno alla decisione di svolgere il congresso nel capoluogo ligure si fece da subito rovente. Pertini parlò ai genovesi come fosse tornato al 25 aprile di quindici anni prima, mentre la città andava riempiendosi di uomini delle forze dell'ordine. Tutti gli appelli (anche da parte della sinistra Dc) perché il congresso fosse rimandato e spostato, caddero inascoltati. Del resto un precedente si era verificato a Milano, città anch'essa protagonista della resistenza, e luogo primigenio del fascismo. Se nel capoluogo lombardo in occasione del convegno del Msi del 1956 non si erano verificati incidenti, a Genova la situazione socio-politica era esplosiva, perché la città stava attraversando un momento difficile dal punto di vista economico, fatto che aveva generato un clima ben diverso da quello di una Milano proiettata verso gli anni del boom. Il discorso di Pertini non lasciò spazio alle interpretazioni. Secondo il futuro Presidente della Repubblica, si sarebbero dovuti difendere i valori della resistenza senza compromessi. La sera prima degli scontri, l'avvocato e politico ligure chiudeva così il comizio: "Noi, in questa rinnovata unità, siamo decisi a difendere la Resistenza, ad impedire che ad essa si rechi oltraggio. Questo lo consideriamo un nostro preciso dovere: per la pace dei nostri morti, e per l'avvenire dei nostri vivi, lo compiremo fino in fondo, costi quello che costi."

Costi quello che costi: era la premessa di uno scontro durissimo non solo con i missini che avrebbero "provocato" la memoria della Genova liberata dal nazifascismo, ma anche contro le forze dell'ordine che in quel frangente rappresentavano, secondo la visione dei partiti di sinistra e dei sindacati, un Governo che era sceso a patti con il passato (ancora prossimo) del fascismo.

Gli animi surriscaldati dalle parole di Pertini e degli altri leader politici e sindacali sfoceranno, come ormai inevitabile, nelle violenze del giorno successivo. Lo scontro frontale, oltre alle implicazioni storico-ideologiche, fu voluto in quanto visto dagli esponenti di sinistra come un'ottima opportunità per indebolire Tambroni, obiettivo che verrà in seguito centrato.

La manifestazione indetta in concomitanza con lo sciopero generale (che si era esteso anche ad altre città d'Italia) fu fissata per il pomeriggio di giovedì 30 giugno 1960. Il clima, alla vigilia, era già rovente. Il teatro degli scontri ebbe come punto nevralgico il monumento ai caduti della resistenza in via XX Settembre, a poca distanza dal quale si trovava il teatro Margherita, che avrebbe dovuto ospitare due giorni dopo il congresso missino. La lapide dei partigiani fu presidiata giorno e notte da un "picchetto d'onore", pronto a entrare in azione qualora necessario. Già dalla mattina ingenti unità di Polizia e Carabinieri presidiavano quella zona compresa la piazza De Ferrari, obiettivo della rabbia contro l'"oltraggio" perpetrato da Michelini e camerati che i sindacati indicarono come punto di arrivo del corteo. La folla di operai ed esponenti sindacali, comunisti e socialisti si sviluppava in una lunga teoria dove comparvero cartelli che non lasciavano dubbi riguardo alle intenzioni dei manifestanti: "morte ai fascisti", "via i criminali fascisti da Genova". Tra la folla, inizialmente composta, cominciarono le provocazioni verbali verso le forze dell'ordine. "Venduti!" urlavano soprattutto i più giovani. Giunti in piazza della Vittoria, molti dei manifestanti non risposero all'appello di scioglimento da parte degli organizzatori e fecero dietro-front per dirigersi nuovamente verso via XX settembre, per raggiungere ancora la lapide dei caduti, mentre la testa del corteo occupava piazza De Ferrari presidiata dalle camionette del reparto Celere della Polizia. Qui accadde qualcosa che, come un presagio, ricorda molto da vicino quanto accadrà oltre quarant'anni dopo in piazza Alimonda. La folla si avvicinò alle camionette accerchiandole. Poi volarono i primi cubetti di porfido e le jeep presero a muoversi in cerchio in un carosello scandito dall'urlo delle sirene. I manifestanti non indietreggiarono e l'aria si fece subito irrespirabile per i lacrimogeni. Partirono colpi di avvertimento in aria per alleggerire l'accerchiamento della folla inferocita, Come nel 2001, i tavolini dei bar e i vasi di fiori divennero improvvisate barricate. I manifestanti brandivano bottiglie incendiarie scagliate durante la sassaiola continua verso i poliziotti. Come il blindato dei Carabinieri, icona degli scontri del G8, anche una jeep della Celere finiva in fiamme sotto i portici della piazza, mentre i primi feriti tra le forze dell'ordine venivano allontanati per essere medicati. Un agente fu persino scaraventato nella fontana che domina la piazza del centro di Genova. Il caos era totale. I fascisti non erano ancora in città, ma la folla si sfogava contro le forze dell'ordine colpevoli di averli secondo loro protetti. Gli scontri proseguirono con cariche di polizia e ritirata momentanea dei manifestanti negli impenetrabili carruggi, per poi rispuntare armati di sassi e bastoni. Solo l'arrivo dei Carabinieri riuscì a placare gli animi, perché i manifestanti ce l'avevano in particolar modo con il reparto Celere, da sempre considerato "fascista". La tregua fu però soltanto momentanea, perché i delegati missini confermarono la propria ferma intenzione di tenere il congresso al teatro Margherita. Alla benzina delle molotov si aggiunse quella sparsa sia dagli organizzatori del convegno che da Pertini, il quale non esitò a dichiarare senza mezzi termini che la colpa dei disordini fosse da attribuire esclusivamente alla Polizia. Tambroni, dal canto suo, dichiarava di voler tutelare la libertà di tutti, mentre in città iniziava l'afflusso dei militanti del Msi. Soltanto in extremis, nella notte del 1 luglio 1960 giungerà la notizia che il congresso era stato annullato, dopo il rifiuto definitivo del proprietario del teatro, l'industriale Fausto Gadolla (il cui figlio Sergio sarà rapito dal gruppo XXII ottobre nel 1970) di concedere lo spazio ai missini, nonostante le proprie aperte simpatie per il partito. Ne conseguirà la revoca da parte dei sindacati del nuovo sciopero generale proclamato per il giorno successivo, data in cui si sarebbe dovuto tenere il convegno dei rappresentanti del partito retto da Arturo Michelini.

A fare le spese maggiori, oltre ai feriti negli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti, sarà il governo di Fernando Tambroni. Già retto su una minoranza risicata in parlamento e supportata dall'appoggio esterno del Msi, fu attaccato in seguito ai fatti di Genova anche dai rappresentanti di quest'ultimo partito che non gli perdonarono l'esito della mancata protezione nel capoluogo ligure e il forzato annullamento del congresso. Il Governo era nato con due obiettivi principali: gestire l'organizzazione delle Olimpiadi di Roma di quell'estate e votare la legge di bilancio. Il Msi fece mancare il suo appoggio non votandola aprendo di fatto la crisi, accelerata dall'esito di nuovi scontri in diversi luoghi del Paese, tra i quali il più grave fu l'episodio di Reggio Emilia dove rimasero sul selciato uccisi dalla reazione della polizia ben cinque operai. Il governo era ormai alle corde ed il 19 luglio 1960 lascerà le redini al nuovo esecutivo guidato da Amintore Fanfani, esponente della sinistra democristiana.

Poche ore dopo la battaglia di Genova, una fotografia comparsa su molti quotidiani mostrava una palizzata di filo spinato eretta dalle forze dell'ordine nella zona di Portoria, a poca distanza dal luogo dove Giobatta Perasso, il Balilla, aveva scagliato la prima pietra.

Continua a leggereRiduci

A vent'anni dalla battaglia del G8, la storia racconta di come il capoluogo ligure sia stato fulcro di gravi scontri. Dal mito del "Balilla" che iniziò la rivolta antiaustriaca, ai moti mazziniani fino ai fatti del 1960 sotto il governo Tambroni.5 dicembre 1746Come Carlo Giuliani, più di due secoli prima un ragazzino si apprestava a scagliare un oggetto contro le forze dell'ordine. La città era la stessa, ma il contesto totalmente differente. Anche se, come nel luglio 2001, quel gesto passerà alla storia. Il ragazzo, figlio di un tintore genovese, si chiamava Giovanni Battista Perasso, più noto come il "Balilla" (vezzeggiativo che più o meno sta per "pallino" nell'antica lingua genovese). Quando nel sestiere di Portoria brandì la pietra che lo avrebbe reso celebre, era il 5 dicembre del 1746. Genova, che era stata per secoli la "Superba", una repubblica marinara indipendente e potentissima, era occupata dalle truppe asburgiche e piemontesi dopo l'esito della guerra di successione austriaca e logorata da un lungo periodo di crisi economica durante il quale più volte era stata minacciata di occupazione. Si trattava dunque di una rivolta che era nell'aria per scacciare lo straniero, che nel caso del 1746 si identificava con i soldati austriaci. "Che, l'inse?" avrebbe esclamato nella sua lingua il Balilla, ossia "Allora, la inizio?". La leggenda vuole che quel ragazzino di appena undici anni scese la miccia che fece scaturire una battaglia durata otto giorni contro Austriaci e Piemontesi, che durante gli anni dell'occupazione si erano dimostrati violenti ed arroganti nei confronti del popolo genovese, pronto ad intraprendere una lotta che oggi definiremmo "identitaria". Poche ore dopo il presunto gesto del Balilla, la città di Genova era costellata di barricate erette dai cittadini, che nel frattempo si erano organizzati nell'Assemblea del Popolo, più di quarant'anni prima della Rivoluzione francese. A Palazzo Ducale intanto i reggenti austriaci, comandati da Botta Adorno, rimasero isolati e privi di appoggio militare. Saputo che le truppe franco-spagnole stavano muovendo per dar man forte agli insorti, gli Austro-piemontesi decisero di ritirarsi momentaneamente dalla città di Genova, le cui chiavi vennero restituite al Doge Giovanni Francesco Brignole Sale dai capipopolo. Genova era di nuovo una città libera e lo sarebbe rimasta fino all'occupazione napoleonica e quindi a quella sabauda dopo il Congresso di Vienna.5 aprile 1849La Superba era tornata sotto un dominatore straniero, I Savoia, dopo la sconfitta di Napoleone e dopo aver perso la Corsica nel 1768. I malumori dei genovesi, città natale di Giuseppe Mazzini, sfociarono in moti popolari nella primavera del 1849. Il timore dei Genovesi era la possibilità che all'epoca si era profilata di poter tornare nuovamente sotto il dominio austriaco. I moti furono capitanati dai mazziniani di Lorenzo Pareto, tra i primi ad aderire al movimento repubblicano della Giovine Italia. I moti antipiemontesi sfociarono presto nel governo provvisorio della città, che durò per poco tempo poiché nel contempo si stavano muovendo le forze piemontesi agli ordini del generale Alfonso Lamarmora con Bersaglieri e Carabinieri ai suoi ordini. Giunti alle porte fortificate dai patrioti nei pressi della Lanterna, il generale attaccò di sorpresa i difensori, dilagando in città e attaccando anche il Forte Begato difeso da Alessandro De Santis che, ferito gravemente, spirò dopo una settimana di agonia. I Bersaglieri si lasciarono andare a violenze e razzie, tanto che i giorni dei moti di Genova rimarranno anche noti come il "sacco di Genova". I Piemontesi furono supportati dalle cannonate degli alleati inglesi della nave HMS "Vengeance", dalle cui bocche da fuoco partì una colpo che fece una strage, avendo colpito in pieno l'ospedale di Pammatone, dove caddero 107 civili. La repressione di Lamarmora e dei suoi generali fu talmente dura da generare imbarazzo anche a Torino, tanto che il Parlamento sabaudo istituirà una commissione d'inchiesta durante la quale Vittorio Emanuele II, pur elogiando Lamarmora per i risultati ottenuti, chiese al generale di produrre un rapporto nel quale fossero indicati i responsabili delle violenze gratuite inflitte alla popolazione genovese. Il Re chiese anche la riabilitazione politica del capo dei rivoltosi Pareto, che dopo i fatti del 1849 sarà amnistiato ed eletto Presidente della Camera del Regno di Sardegna e, con l'unità d'Italia, senatore.30 giugno -1 luglio 1960Questa volta il capopopolo, se così si può chiamare, fu un uomo maturo. Deputato socialista, ligure, era stato una delle figure principali dell'antifascismo e della resistenza. Stiamo parlando di Sandro Pertini, salito su un palco il pomeriggio del 29 giugno 1960 in piazza Vittoria. Davanti a lui, lo ascoltano migliaia di operai e lavoratori portuali. Il motivo del discorso scaturiva dalla dichiarazione dello sciopero generale indetto dai sindacati e appoggiato dai partiti di sinistra contro lo svolgimento del Congresso nazionale del Movimento Sociale Italiano a Genova. Erano passati pochi anni dalla fine della guerra, il partito retto allora da Michelini era ancora isolato da un punto di vista istituzionale, marginalizzato e più volte minacciato di scioglimento. Oltre al fatto che Genova fu nominata città medaglia d'oro della resistenza, la forte componente operaia della popolazione garantiva una maggioranza schiacciante ai partiti di sinistra. La Superba era una "città rossa", mentre a livello nazionale il Governo era un monocolore democristiano guidato dall'esponente di destra della Dc Fernando Tambroni che per la prima volta dal dopoguerra si reggeva sull'appoggio esterno dei missini. Il clima attorno alla decisione di svolgere il congresso nel capoluogo ligure si fece da subito rovente. Pertini parlò ai genovesi come fosse tornato al 25 aprile di quindici anni prima, mentre la città andava riempiendosi di uomini delle forze dell'ordine. Tutti gli appelli (anche da parte della sinistra Dc) perché il congresso fosse rimandato e spostato, caddero inascoltati. Del resto un precedente si era verificato a Milano, città anch'essa protagonista della resistenza, e luogo primigenio del fascismo. Se nel capoluogo lombardo in occasione del convegno del Msi del 1956 non si erano verificati incidenti, a Genova la situazione socio-politica era esplosiva, perché la città stava attraversando un momento difficile dal punto di vista economico, fatto che aveva generato un clima ben diverso da quello di una Milano proiettata verso gli anni del boom. Il discorso di Pertini non lasciò spazio alle interpretazioni. Secondo il futuro Presidente della Repubblica, si sarebbero dovuti difendere i valori della resistenza senza compromessi. La sera prima degli scontri, l'avvocato e politico ligure chiudeva così il comizio: "Noi, in questa rinnovata unità, siamo decisi a difendere la Resistenza, ad impedire che ad essa si rechi oltraggio. Questo lo consideriamo un nostro preciso dovere: per la pace dei nostri morti, e per l'avvenire dei nostri vivi, lo compiremo fino in fondo, costi quello che costi."Costi quello che costi: era la premessa di uno scontro durissimo non solo con i missini che avrebbero "provocato" la memoria della Genova liberata dal nazifascismo, ma anche contro le forze dell'ordine che in quel frangente rappresentavano, secondo la visione dei partiti di sinistra e dei sindacati, un Governo che era sceso a patti con il passato (ancora prossimo) del fascismo.Gli animi surriscaldati dalle parole di Pertini e degli altri leader politici e sindacali sfoceranno, come ormai inevitabile, nelle violenze del giorno successivo. Lo scontro frontale, oltre alle implicazioni storico-ideologiche, fu voluto in quanto visto dagli esponenti di sinistra come un'ottima opportunità per indebolire Tambroni, obiettivo che verrà in seguito centrato. La manifestazione indetta in concomitanza con lo sciopero generale (che si era esteso anche ad altre città d'Italia) fu fissata per il pomeriggio di giovedì 30 giugno 1960. Il clima, alla vigilia, era già rovente. Il teatro degli scontri ebbe come punto nevralgico il monumento ai caduti della resistenza in via XX Settembre, a poca distanza dal quale si trovava il teatro Margherita, che avrebbe dovuto ospitare due giorni dopo il congresso missino. La lapide dei partigiani fu presidiata giorno e notte da un "picchetto d'onore", pronto a entrare in azione qualora necessario. Già dalla mattina ingenti unità di Polizia e Carabinieri presidiavano quella zona compresa la piazza De Ferrari, obiettivo della rabbia contro l'"oltraggio" perpetrato da Michelini e camerati che i sindacati indicarono come punto di arrivo del corteo. La folla di operai ed esponenti sindacali, comunisti e socialisti si sviluppava in una lunga teoria dove comparvero cartelli che non lasciavano dubbi riguardo alle intenzioni dei manifestanti: "morte ai fascisti", "via i criminali fascisti da Genova". Tra la folla, inizialmente composta, cominciarono le provocazioni verbali verso le forze dell'ordine. "Venduti!" urlavano soprattutto i più giovani. Giunti in piazza della Vittoria, molti dei manifestanti non risposero all'appello di scioglimento da parte degli organizzatori e fecero dietro-front per dirigersi nuovamente verso via XX settembre, per raggiungere ancora la lapide dei caduti, mentre la testa del corteo occupava piazza De Ferrari presidiata dalle camionette del reparto Celere della Polizia. Qui accadde qualcosa che, come un presagio, ricorda molto da vicino quanto accadrà oltre quarant'anni dopo in piazza Alimonda. La folla si avvicinò alle camionette accerchiandole. Poi volarono i primi cubetti di porfido e le jeep presero a muoversi in cerchio in un carosello scandito dall'urlo delle sirene. I manifestanti non indietreggiarono e l'aria si fece subito irrespirabile per i lacrimogeni. Partirono colpi di avvertimento in aria per alleggerire l'accerchiamento della folla inferocita, Come nel 2001, i tavolini dei bar e i vasi di fiori divennero improvvisate barricate. I manifestanti brandivano bottiglie incendiarie scagliate durante la sassaiola continua verso i poliziotti. Come il blindato dei Carabinieri, icona degli scontri del G8, anche una jeep della Celere finiva in fiamme sotto i portici della piazza, mentre i primi feriti tra le forze dell'ordine venivano allontanati per essere medicati. Un agente fu persino scaraventato nella fontana che domina la piazza del centro di Genova. Il caos era totale. I fascisti non erano ancora in città, ma la folla si sfogava contro le forze dell'ordine colpevoli di averli secondo loro protetti. Gli scontri proseguirono con cariche di polizia e ritirata momentanea dei manifestanti negli impenetrabili carruggi, per poi rispuntare armati di sassi e bastoni. Solo l'arrivo dei Carabinieri riuscì a placare gli animi, perché i manifestanti ce l'avevano in particolar modo con il reparto Celere, da sempre considerato "fascista". La tregua fu però soltanto momentanea, perché i delegati missini confermarono la propria ferma intenzione di tenere il congresso al teatro Margherita. Alla benzina delle molotov si aggiunse quella sparsa sia dagli organizzatori del convegno che da Pertini, il quale non esitò a dichiarare senza mezzi termini che la colpa dei disordini fosse da attribuire esclusivamente alla Polizia. Tambroni, dal canto suo, dichiarava di voler tutelare la libertà di tutti, mentre in città iniziava l'afflusso dei militanti del Msi. Soltanto in extremis, nella notte del 1 luglio 1960 giungerà la notizia che il congresso era stato annullato, dopo il rifiuto definitivo del proprietario del teatro, l'industriale Fausto Gadolla (il cui figlio Sergio sarà rapito dal gruppo XXII ottobre nel 1970) di concedere lo spazio ai missini, nonostante le proprie aperte simpatie per il partito. Ne conseguirà la revoca da parte dei sindacati del nuovo sciopero generale proclamato per il giorno successivo, data in cui si sarebbe dovuto tenere il convegno dei rappresentanti del partito retto da Arturo Michelini. A fare le spese maggiori, oltre ai feriti negli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti, sarà il governo di Fernando Tambroni. Già retto su una minoranza risicata in parlamento e supportata dall'appoggio esterno del Msi, fu attaccato in seguito ai fatti di Genova anche dai rappresentanti di quest'ultimo partito che non gli perdonarono l'esito della mancata protezione nel capoluogo ligure e il forzato annullamento del congresso. Il Governo era nato con due obiettivi principali: gestire l'organizzazione delle Olimpiadi di Roma di quell'estate e votare la legge di bilancio. Il Msi fece mancare il suo appoggio non votandola aprendo di fatto la crisi, accelerata dall'esito di nuovi scontri in diversi luoghi del Paese, tra i quali il più grave fu l'episodio di Reggio Emilia dove rimasero sul selciato uccisi dalla reazione della polizia ben cinque operai. Il governo era ormai alle corde ed il 19 luglio 1960 lascerà le redini al nuovo esecutivo guidato da Amintore Fanfani, esponente della sinistra democristiana. Poche ore dopo la battaglia di Genova, una fotografia comparsa su molti quotidiani mostrava una palizzata di filo spinato eretta dalle forze dell'ordine nella zona di Portoria, a poca distanza dal luogo dove Giobatta Perasso, il Balilla, aveva scagliato la prima pietra.

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo.

Un evento organizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e dall'onorevole Francesco Filini, responsabile dell'Ufficio studi e che lo ha anche moderato.

Fazzolari ha garantito che il sostegno, anche militare a Kiev, ci sarà per tutto il 2026, così come confermato dal voto in Senato del giorno successivo. «Il governo è sempre stato molto compatto sul sostegno a Kiev, abbiamo messo più volte la fiducia su più provvedimenti anche per ragioni di tempo e di semplicità, ma non c’è mai stato un problema nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina». Poi ha aggiunto: «In tutto questo gioco di trattative il pericolo più grande che abbiamo è quello di giungere alla fine a una pace tra Mosca e Kiev senza aver inglobato pienamente l’Ucraina nel contesto europeo, nel nostro sistema di difesa o nel nostro sistema dell’Unione Europea». Per Filini i quattro anni passati sono stati conditi anche tantissima disinformazione: «Da quattro anni circolano fake news che raccontano come l’Ucraina avrebbe perso la guerra sin dalle prime settimane. In realtà, la situazione sul campo è tutt’altra: ci parla di una Russia impantanata, che non riesce più a uscire da un inferno che si è andata a cercare, perché non si aspettava la risposta ucraina all’aggressione di quattro anni fa». Invece, aggiunge: «Oggi siamo qui per raccontare, anche attraverso un documento elaborato dall’Ufficio studi di FdI, come stanno realmente le cose e per smascherare l’enorme quantità di fake news che purtroppo vengono rilanciate qui in Italia da persone che probabilmente si bevono la propaganda russa e la rilanciano. Noi siamo qui a testimoniare la verità».

All'evento hanno partecipato anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’analista e youtuber Anton Sokol, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il senatore di Azione Marco Lombardo, l’inviata Rai Stefania Battistini e il giornalista Federico Rampini, esperto di politica americana e inviato del Corriere della sera, il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk.

Ansa

Gli arrestati per l’omicidio di Quentin Deranque sono quasi tutti figli della borghesia benestante della Francia-ztl e più in generale quando la Sinistra antagonista va in piazza per una manifestazione propal i musulmani arruolati appartengono sempre a fasce di disagio urbano precedentemente e pazientemente politicizzate dalla Sinistra antagonista alla testa delle proteste di piazza. Non avviene mai, come invece sarebbe logico aspettarsi, che i Centri sociali si accodino a proteste di eventuali movimenti politici composti da coloro che in prima persona vivono il problema oggetto della manifestazione, al contrario, quando si tratta di manifestare a favore del Venezuela o di Cuba, il copione classico vede lo scontro verbale tra i manifestanti europei figli di famiglie benestanti con i veri venezuelani e i veri cubani ai quali viene rimproverato il fatto di non essere abbastanza informati su ciò che succede «davvero» a casa loro.

Questo schema non è casuale e discende consequenzialmente dal nuovo rapporto di utilizzo che la Sinistra occidentale ha sviluppato nei confronti della violenza: venuta a mancare da decenni la prospettiva rivoluzionaria reale, la Sinistra ha trasformato la violenza di piazza in un rituale autoreferenziale privo di telos politico ed è giunta a tale stadio dialettico realizzando le linee-guida tratteggiate dai postmarxisti teorici della protesta come fonte di senso esistenziale à la Toni Negri. In questa visione la violenza diventa lo strumento paradossale con cui la borghesia ricca e presentabile manifesta la propria esistenza morale contro la società che essa stessa ha edificato. Dalla radice iniziale del concetto di violenza intesa come «levatrice della storia» - il contributo forse più originale elaborato da Marx insieme alla superiorità della prassi sulla teoria - si è giunti alla sua funzione puramente simulacrale e sostanzialmente finalizzata al dispendio energetico delle forze di coloro che non trovano posto nella nuova società postindustriale.

Dalla Comune di Parigi alla Rivoluzione d’ottobre, dal Biennio rosso al Sessantotto, dalle Brigate Rosse alla Rote Armee Fraktion, la violenza ha sempre avuto una precisa finalità politica ed un preciso obiettivo rivoluzionario, più o meno realistico o utopico. Con l’ingresso nella Globalizzazione la rivoluzione è in effetti avvenuta ma non come i rivoluzionari si aspettavano: in effetti si è entrati in un «mondo nuovo» ma non basato sugli esiti ultimi del marxismo bensì sul mercato unico globale in grado, secondo il marketing che l’ha accompagnato, di stabilire «pace perpetua e fine delle ineguaglianze». La presa d’atto da parte della Sinistra più violenta, quella legata alle proprie radici marxiste, di tale deriva realizzata proprio dalla Sinistra mercatista - quella per intenderci del New Labour il cui principale teorizzatore, Peter Mandelson, è stato arrestato due giorni fa per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein - ha portato ad una sorta di «denudamento della violenza» ormai trovatasi orfana dei propri obiettivi rivoluzionari.

Ecco dunque la necessaria ridefinizione della stessa nei termini di «svolta identitaria post-coloniale», come ipotizzato da Herbert Marcuse, per arrivare ad un nuovo utilizzo della violenza stessa la quale non abbatte più lo Stato ma «decolonizza lo spazio pubblico», «denuncia il privilegio» e, soprattutto, «pratica l’antifascismo militante». Inutile sottolineare come tutto ciò significhi un ritiro dagli obiettivi politici reali ed un approdo all’ambito esistenziale, soggettivo e psicologico. Il «disagio» è così passato dall’essere parte decisiva della coscienza di classe ad essere elemento scatenante il rifiuto della propria condizione soggettiva, del proprio corpo, dei propri codici comunicativi, della propria cultura, della propria etnia, del proprio sesso.

Privata di obiettivi politici la violenza resta tuttavia in gioco in quanto ineliminabile ed in quanto costitutiva della vita sociale degli esseri umani ma anche la sua strumentalizzazione è rimasta intatta dietro le quinte dei meccanismi vittimari per i quali i «nuovi oppressi» - immigrati, minoranze, trans - vengono sacralizzati per permettere alla borghesia di espiare il proprio privilegio senza rinunciarvi. La tragica conferma della dissoluzione nichilistica della violenza si ha, infine, nei numerosi casi di omicidio-suicidio degli individui spinti a ciò dal woke negli Usa e senza che ciò possa incidere politicamente su alcun aspetto della società.

Continua a leggereRiduci

Valdo Calocane (Getty Images)

Uno schizofrenico paranoico diagnosticato, che però non riceveva alcuna cura perché nero. E il razzismo questa volta non c’entra. C’entra, in compenso, la paura di essere additati come xenofobi. Quella paura che ha fatto sì che gli specialisti dell’ospedale psichiatrico che avrebbero dovuto prenderlo in cura preferissero lasciarlo libero per evitare una «sovrarappresentazione di giovani maschi neri in detenzione».

Come emerge da una recente inchiesta, infatti, Valdo sarebbe dovuto stare in un istituto psichiatrico. Del resto, la sua carriera di violenza è lunga. Nel 2020 il primo raptus. Provano a curarlo ma non c’è nulla da fare. Va e viene dagli ospedali per quattro volte, fino a quando i medici rinunciano. Non perché Valdo non ne abbia più bisogno ma perché, come si legge nel report dedicato al killer, «il team coinvolto nel quarto ricovero di Calocane si è sentito sotto pressione per evitare pratiche restrittive a causa della sua etnia, data la pubblicità che circondava l’uso eccessivo del Mental Health Act e le misure restrittive nei confronti dei pazienti neri africani e neri caraibici».

Del resto, come rileva il Telegraph, «secondo gli ultimi dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), le persone di colore hanno quattro volte più probabilità di essere internate rispetto ai bianchi. Nel 2024-2025, 262,4 neri ogni 100.000 persone sono stati internati, la percentuale più alta tra tutti i gruppi etnici, contro i 65,8 ogni 100.000 bianchi».

Calocane resta così libero. Non fa nemmeno più le cure perché dice di aver paura degli aghi. Continua con le aggressioni e afferma di esser controllato. Di sentire delle voci che gli sussurrano di colpire.

Un giorno, nel 2021, si presenta anche davanti all’ufficio che ospita i servizi segreti interni britannici, il famoso Mi5, e chiede di essere arrestato. La spirale di paranoia è sempre più feroce. Valdo continua a nutrirsi di violenza. Guarda i video delle stragi e cerca informazioni su come compierle. Si è convinto che la sua testa sia eterodiretta da qualcun altro attraverso l’intelligenza artificiale. Era un pericolo pubblico e, non a caso, era stato internato quattro volte, ma poi sempre «liberato». E questo nonostante il medico che lo aveva in cura fosse convinto che Calocane, prima o poi, avrebbe ammazzato qualcuno. Così è stato.

Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, commentando questa notizia ha detto: «Le decisioni non dovrebbero mai essere prese su questa base (ovvero la paura di esser tacciati come razzisti, Ndr). È preoccupante che il partito laburista stia modificando la legge per rendere ancora più difficile l’internamento di persone per lo stesso motivo. L’ingegneria inversa dei risultati basati sull’etnia sta mettendo a rischio vite umane. Questa follia deve finire».

Eppure il Regno Unito sembra colpito da questa follia che è diventata una vera e propria «malattia». Da questo razzismo al contrario che si ostina a non vedere la realtà.

Solamente qualche settimana fa, la metropolitana di Londra aveva realizzato una campagna per mostrare i comportamenti inadeguati ai quali stare attenti durante i viaggi. In essa, si vedeva un bianco che importunava una ragazza. E poi, in un altro spezzone, un nero che faceva la stessa cosa. Ovviamente il filmato è stato rimosso perché, secondo alcuni, non faceva altro che rafforzare «stereotipi razziali dannosi» nei confronti della comunità afro. Non era così. O meglio. In quei pochi frame si faceva notare una cosa molto semplice: chiunque può delinquere, indipendentemente dal colore della pelle. Ma l’aver mostrato anche un ragazzo nero non è accettabile. È la white guilt», la colpa di essere bianchi, per citare un bel libro di Emanuele Fusi. Una colpa che ormai è penetrata nelle viscere dell’Occidente. E che sta continuando a mietere vittime innocenti.

Continua a leggereRiduci

Greta Thunberg cammina con una folla di attivisti filo-palestinesi arrivati per accogliere la Global Sumud Flotilla al porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, il 7 settembre 2025 (Ansa)

Cuba potrebbe diventare la meta di una nuova Flotilla che dovrebbe arrivare nell’isola caraibica il 21 marzo. L’iniziativa, denominata Nuestra América, è stata promossa dall’ organizzazione Internazionale Progressista e dai Democratic Socialists of America, che hanno appoggiato l’elezione di Mamdani a New York, e ha già ricevuto la benedizione dell’eco-attivista Greta Thunberg. Le imbarcazioni vorrebbero portare cibo, medicinali e beni di prima necessità, ma soprattutto «rompere il blocco imposto da Washington».

Nel frattempo, la cronaca delle ultime ore riporta di quanto accaduto al largo delle acque cubane, dove la Guardia Costiera ha aperto il fuoco su un'imbarcazione registrata in Florida, uccidendo quattro persone e ferendone altre sei. Stando a quanto dichiarato dal ministero dell’Interno dell’Avana lo scontro sarebbe avvenuto nelle acque territoriali dell’isola e in una nota gli uomini sull’imbarcazione sono stati definiti come aggressori statunitensi.

Le previsioni di Donald Trump sul crollo del regime cubano sembrano infatti sempre più vicine ad avversarsi. Il tycoon aveva dichiarato che L’Avana era pronta a cadere e che non ci sarebbe stato bisogno di fare nulla, dipendendo totalmente dal petrolio del Venezuela che adesso non avrebbe più ricevuto. Il governo di Cuba ha annunciato alle compagnie aeree internazionali che gli aeroporti cubani non saranno in grado di fare rifornimento agli aerei almeno fino a metà marzo. Una situazione che complica enormemente l’afflusso turistico nell’isola caraibica, costringendo gli aerei a fare degli scali tecnici in Messico o nella Repubblica Dominicana. Air Canada ha già interrotto le tratte, limitandosi a organizzare una serie di voli per riportare a casa i canadesi presenti a Cuba. Per il momento le compagnie aeree spagnole Iberia e Air Europa hanno dichiarato che i loro servizi per l'isola continueranno, ma i voli da Madrid dovranno atterrare nella Repubblica Dominicana per rifornirsi di carburante. Nelle ultime settimane il governo cubano ha tagliato molte tratte di trasporti pubblici, ha accorciato la settimana lavorativa e ha imposto che le lezioni universitarie si tengano online. Il governo ha anche deciso di chiudere alcuni resort turistici per concentrare i visitatori. Il turismo è in grave crisi ormai da anni: nel 2024 sono arrivati poco più di 2 milioni di turisti, la cifra più bassa in due decenni e nel 2025 c’è stato un ulteriore calo del 20 per cento. I blackout sono sempre più frequenti e le code ai distributori infinite, mentre ormai anche i generatori degli ospedali sono quasi esauriti.

Carlos Fernandez de Cossio è il viceministro degli Esteri ed ha lavorato presso le Nazioni Unite. «Abbiamo opzioni molto limitate, dobbiamo cercare un dialogo che si basi sul rispetto delle sovranità nazionale. Siamo aperti al dialogo con gli Stati Uniti, ma non vi sarà né collasso del sistema socialista cubano, né tantomeno una nostra resa». L’esperto uomo politico ha poi fatto la fotografia dell’attuale situazione. «Stiamo adottando una serie di misure che mirano a preservare i servizi essenziali e concentrare le risorse dove sono più necessarie. Siamo pronti ad aprire una trattativa economica, ma non ad un cambio di regime. Tutte le divergenze con Washington possono essere risolte».

Il Messico sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato i dazi imposti contro i Paesi esportatori di greggio verso Cuba. Il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha inviato 800 tonnellate di aiuti alimentari a bordo di due navi della sua Marina. Anche il Canada ha annunciato che sta lavorando a un pacchetto di aiuti e assistenza. Mosca è intervenuta nella questione dichiarando che la situazione è davvero critica e accusando gli Stati Uniti di aver imposto una stretta alla gola sull’isola. Dichiarazioni di sostegno sono arrivate anche dalla Cina, dal Brasile e dalla Colombia, ma il destino dell’ormai ex isola rivoluzionaria sembra già segnato.

Continua a leggereRiduci