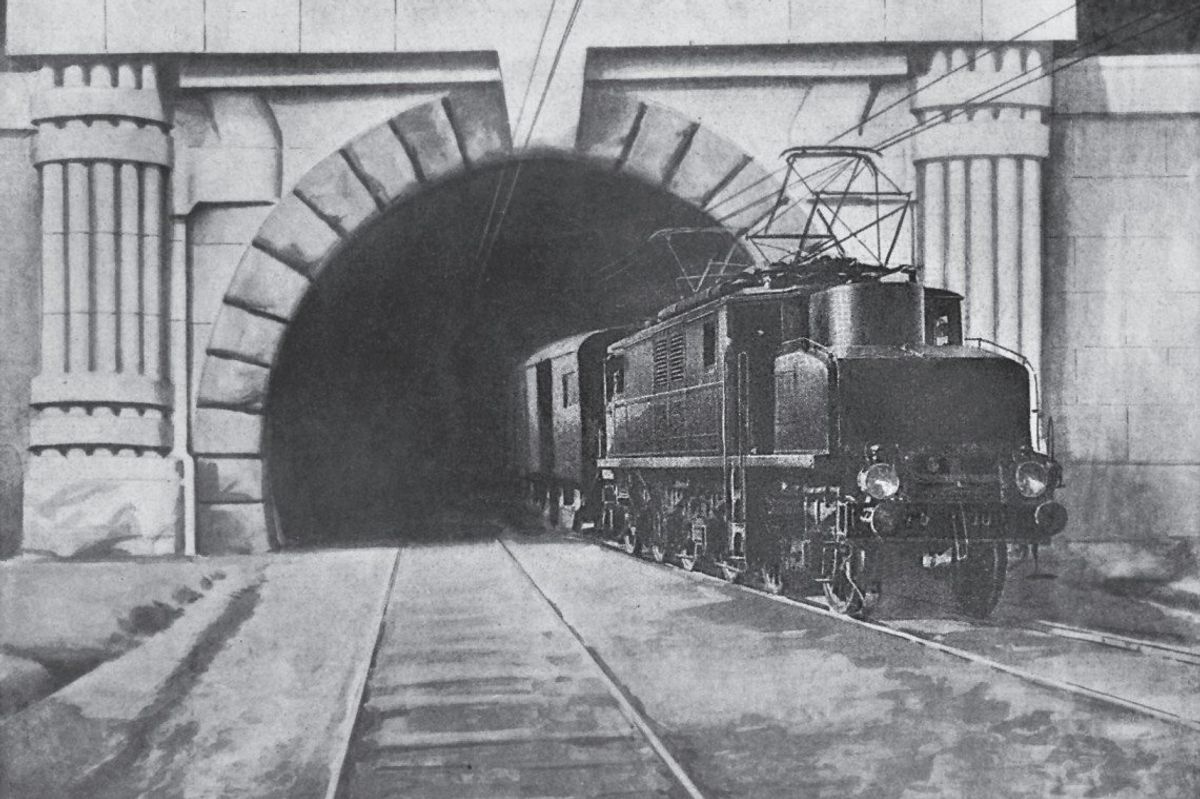

La «Grande galleria dell'Appennino» e la «Direttissima»: un gioiello delle ferrovie italiane

Nella primavera del 1934 aprì la linea diretta tra Bologna e Prato, con una galleria di oltre 18 Km. Iniziata nel 1913, nasceva da un'idea postunitaria. Fu ammirata per le tecniche costruttive all'avanguardia. La storia e le immagini.

Una strofa dell’«Inno di Garibaldi» sembrò suonare come una profezia all’inizio della primavera del 1934: «Col carro di fuoco rompiam l’Appennino», diceva il brano scritto da Luigi Mercantini nel 1858. Ottantasei anni più tardi i carri di fuoco, cioè i treni delle Ferrovie dello Stato, erano pronti a bucare il ventre dell’Appennino Tosco-emiliano percorrendo a tutta velocità la «Grande Galleria dell’Appennino», parte della nuova linea «Direttissima» tra Bologna e Prato.

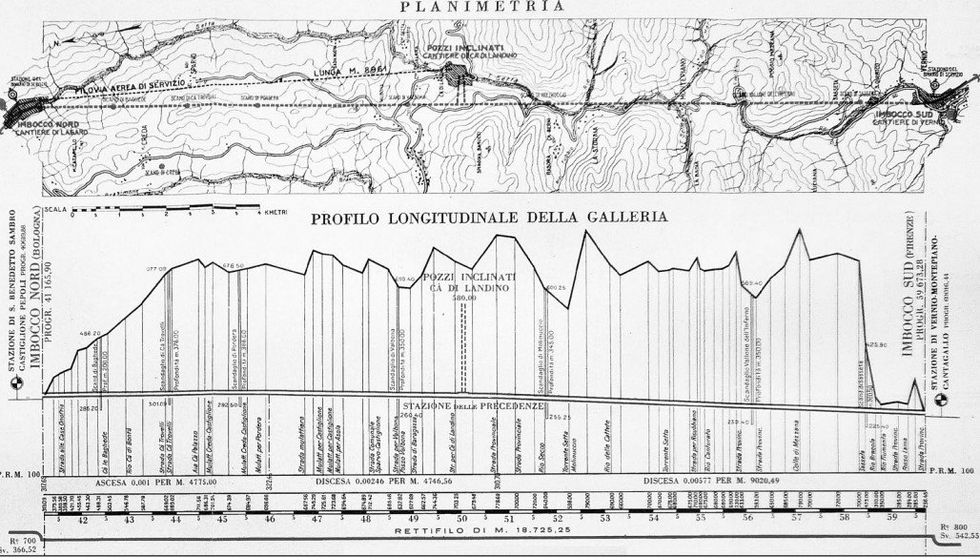

Il grande sogno di vincere con la strada ferrata le asperità della catena montuosa era figlio del Risorgimento. La ferrovia «Porrettana» che si inerpicava lungo i crinali montuosi per la quasi totalità del 99 chilometri che separavano Bologna e Pistoia nacque da un progetto concepito ancora sotto il Granducato di Toscana e fu aperta al traffico un anno dopo l’Unità d’Italia, nel 1862. Ma già alla fine del secolo XIX la linea appariva inadeguata sia per le caratteristiche del tracciato che per le pendenze che impedivano un aumento del traffico merci e passeggeri. Fu proprio l’ingegnere che progettò la «Porrettana», il francese Jean-Louis Protche, a proporre le prime modifiche volte a superare gli ostacoli del vecchio tratto appenninico. Nella sua visione la ferrovia tra Prato e Bologna avrebbe dovuto seguire il tracciato della precedente linea, con numerose modifiche per accelerare la velocità di esercizio con complicati interventi di modifica e nuove gallerie, oltre all’elettrificazione. La discussione sull’opportunità di una nuova e veloce ferrovia tra i due capoluoghi si protrasse per almeno due decenni, fino al concepimento tra il 1908 ed il 1910 di quella che sarebbe diventata una delle più grandi opere di ingegneria ferroviaria del Ventesimo secolo: la «Direttissima Bologna-Prato». I lavori, che si prospettavano ciclopici, iniziarono nel 1913 e compresero le valutazioni geologiche, le misurazioni del tracciato e della futura grande galleria nel cuore dell’Appennino. Si era appena iniziato a sbancare ed a preparare le infrastrutture per accogliere le centinaia di lavoratori che avrebbero dovuto prendere parte alla grande opera quando l’ombra della Grande Guerra calò anche sui cantieri della Valle del Setta, tra i comuni di Vernio in Toscana e Lagaro, nei pressi dell’abitato di San Benedetto Val di Sambro sul versante emiliano. Tutti i lavori e gli appalti istituiti dalle Ferrovie dello Stato furono sospesi per riprendere soltanto nel 1919 sotto la guida di uno dei migliori ingegneri della storia delle ferrovie italiane, Enrico Marone, che rimase alla direzione delle opere sino al 1930.

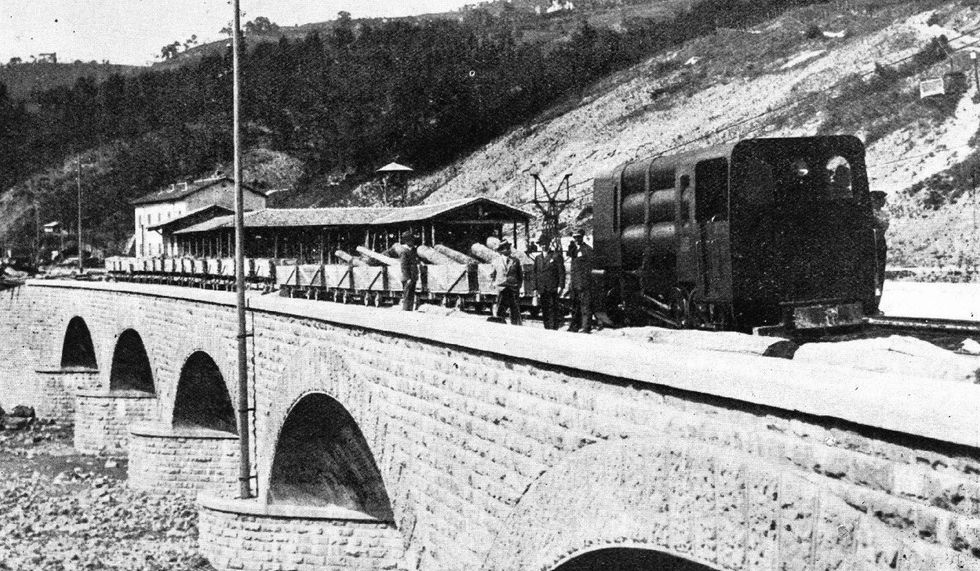

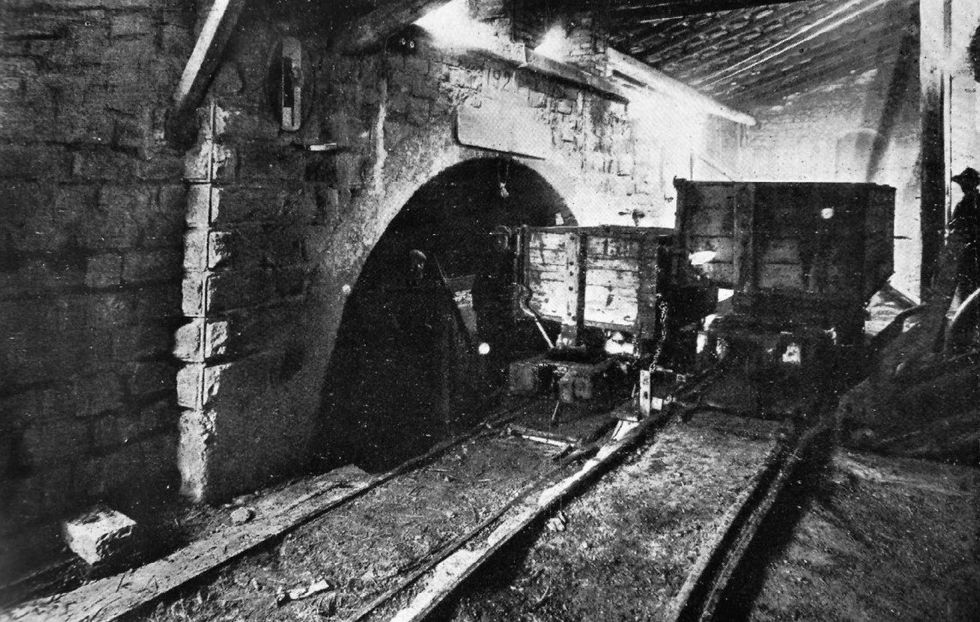

Se all’origine della «Direttissima» vi furono l’idea postunitaria di costruire una spina dorsale fatta di strade ferrate che potesse unire le economie delle regioni della Penisola e il rapido sviluppo della tecnica negli anni a cavallo tra i due secoli, si può affermare che la nuova linea tra Prato e Bologna dovesse molto anche all’esperienza della Grande Guerra appena conclusa. In campo ferroviario, il conflitto lasciò in eredità l’utilizzo esteso delle piccole ferrovie a scartamento ridotto del tipo «Decauville», utilizzate nelle retrovie per i rifornimenti al fronte e che nel dopoguerra si ritrovarono disponibili nei depositi del Genio ferrovieri. Queste semplici ferrovie a scartamento 600mm (o anche 750mm) furono sapientemente impiegate per il trasporto dei materiali dei cantieri della «Direttissima» e per quello delle maestranze. I piccoli binari prefabbricati, montati in modo simile a quello dei modellini ferroviari, non necessitavano di opere di sbancamento particolari, né di massicciate come le ferrovie ordinarie. Attorno ai cantieri di Vernio e Lagaro nacque una rete di piccoli treni con trazione a vapore che servivano sia le zone di costruzione che le cave per l’approvvigionamento dei materiali di costruzione e per lo smaltimento dei detriti di risulta. I convogli «Decauville» trasportarono migliaia di tonnellate di materiali e migliaia di uomini nei 15 anni impiegati per la realizzazione della linea, attorno ai due centri logistici ai margini di quella che sarà l’opera più imponente, la «Grande galleria dell’Appennino», passando attraverso decine di piccole gallerie scavate a mano.

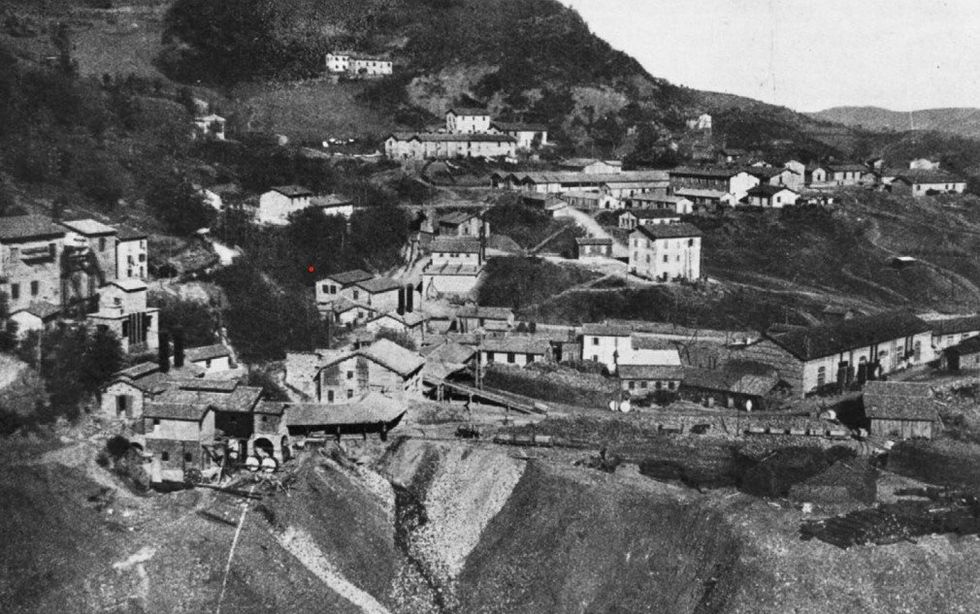

La peculiarità della costruzione della «Grande galleria» fu la soluzione ingegneristica unica che permise di accelerare i lavori di scavo. In contemporanea ai due cantieri Nord e Sud, infatti, gli ingegneri ne aprirono un terzo alla quota di circa 600m., sulla verticale del punto mediano della galleria. Il cantiere di Cà di Landino, una piccola frazione del comune montano di Castiglione dei Pepoli, era collegato al livello inferiore della galleria tramite due lunghi pozzi inclinati serviti da due funicolari per il trasporto di materiali e personale, e da una scala di 1.863 gradini. Negli anni della costruzione della «Direttissima» quel borgo di poche case divenne un villaggio operaio perfettamente organizzato comprensivo di scuole per i figli dei dipendenti, infermeria, spacci e chiesa. Dal punto di vista logistico, data la quota del cantiere, si rinunciò a collegarlo con i centri di smistamento in basso attraverso le piccole ferrovie utilizzate negli altri due a Nord e Sud dell’imbocco della galleria. Un’altra altrettanto valida soluzione giunse dal trasporto aereo del materiale tramite una lunga teleferica (circa 9km di linea e 75 sostegni) che collegava Lagaro con Cà di Landino e da un’altra funivia per materiali più corta ma molto ardita, per il trasporto del materiale dalla cava del Poggio Castello.

Lo scavo della galleria di oltre 18 chilometri di lunghezza iniziò nel 1920 ed impiegò su turni di 8 ore per oltre 360 giorni l’anno ben 1.850 uomini sui 3.500 complessivi. Il lavoro nel ventre dell’Appennino era durissimo e pericoloso. Molti furono gli incidenti gravi, altrettanto frequenti quelli mortali per la presenza di gas esplodenti all’interno della galleria. Alla fine dei lavori, il bilancio sarà di 99 morti. Oltre ai pericoli dovuti al grisù, i minatori della galleria erano soggetti al rischio di contrarre malattie respiratorie gravi come l’anchilostomiasi (o anemia del minatore) di facile diffusione negli ambienti chiusi e molto umidi. Basti pensare che la temperatura media nel cuore della galleria raggiungeva i 34°C, ma vi furono spesso picchi che arrivarono ai 58°C. Per far fronte a questi gravissimi problemi, la direzione dei cantieri studiò i rimedi. Quale profilassi medica, alle maestranze furono somministrate dosi di timolo in compresse e fu rafforzata la rete di pronto intervento con carri ferroviari speciali per intervenire in caso di emergenza in condizioni di altissima temperatura. Fu allestito un grande essiccatoio per gli abiti degli operai, sempre bagnati a causa delle condizioni ambientali della galleria. Anche il sistema delle latrine fu studiato appositamente, con la costruzione di appositi carri-latrina lungo la linea di servizio che permettevano lo smaltimento al di fuori del cantiere, salvaguardando la sicurezza igienico-sanitaria. Capillare era la rete di fornitura dell’acqua, tramite tubazioni che alimentavano fontanelle lungo il percorso in galleria. Anche l’aerazione era garantita da grandi ventilatori elettrici che immettevano aria nel tunnel. Nonostante tutte le precauzioni, un grave incidente si verificò il 3 agosto del 1928. A causa dell’innesco di alcune cariche, le armature della galleria presero fuoco al km. 4+937 e l’incendio durò 4 mesi e per permettere il proseguimento dei lavori furono realizzati due tunnel paralleli.

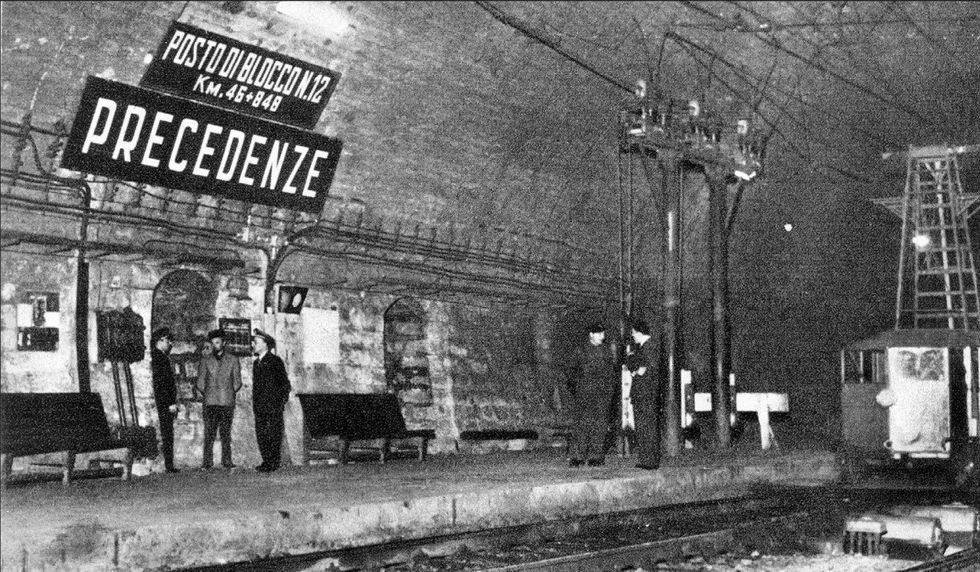

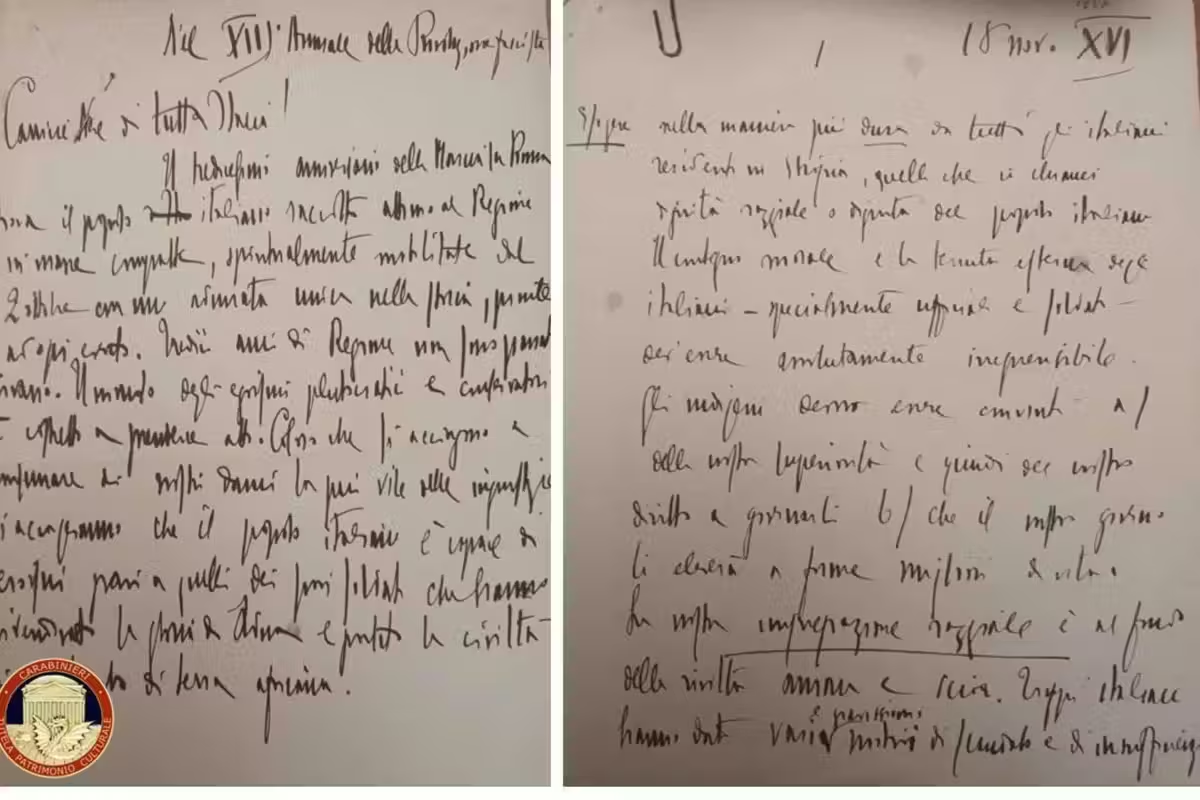

Il 23 dicembre 1928, dopo circa otto anni di scavi, cadde il diaframma tra l’imbocco Nord e uno dei due pozzi inclinati di Ca’di Landino, mentre la congiunzione dei due lunghi tronchi della galleria avvenne quasi un anno più tardi, l’11 novembre 1929. Essendo la «Direttissima» priva di passaggi a livello e dotata di segnalazioni ferroviarie all’avanguardia, la linea fu dotata di «posti di blocco» per la gestione del traffico. Uno di questi si trovava a metà della galleria, all’incirca allo sbocco dei due pozzi del cantiere di Ca’di Landino. La stazione di controllo fu battezzata «Precedenze», dove si trovava uno dei punti di controllo forniti dalla tedesca Aeg. Il nome era dovuto al fatto che quel presidio a circa 9 km dagli imbocchi della galleria, serviva per regolare le precedenze dei treni rapidi su quelli più lenti come i merci. Ai lati dei binari principali furono scavate due gallerie minori, dette «banane» per la loro forma ricurva, che servivano al ricovero momentaneo dei convogli che davano la precedenza ai treni veloci. La «Grande galleria dell’Appennino» fu inaugurata ufficialmente nell’aprile del 1934, cuore della linea veloce completamente elettrificata dove furono impiegati i moderni elettrotreni del tipo E.326 e quindi E.626 ed E.636. Grazie al lavoro incessante degli operai e al tributo in termini di vite, il tempo di percorrenza tra Bologna e Firenze passò dalle 5 ore della vecchia «Porrettana» ad 1 ora e 15 minuti. La nuovissima linea, ammirata nel mondo, fu teatro anche di un record di velocità il 20 luglio 1939, quando un convoglio trainato dall’Etr 212 (il padre dei locomotori italiani ad alta velocità) percorse la «Direttissima» a 184 Km/h. Il 3 maggio 1938 era transitato sotto la galleria anche Hitler, durante la sua visita ufficiale alla volta di Firenze.

La guerra colpì pesantemente la galleria e la linea, a neppure dieci anni dalla fine dei lavori. Il 23 settembre 1941 si consumò nel ventre della montagna una delle più gravi sciagure dall’inizio dell’era delle ferrovie. A causa del deragliamento accidentale di un vagone cisterna di un convoglio della Luftwaffe, la benzina avio prese fuoco e innestò una serie di esplosioni a catena. Arrestato il treno in fiamme all’altezza della stazione di Precedenze, i soldati cercarono di fuggire attraverso la scalinata dei pozzi di Ca’di Landino. A causa dell’«effetto camino» innescato dai pozzi stessi, i militari furono investiti da un’onda di fuoco che li carbonizzò all’istante. Il colpo di grazia la «Direttissima» lo ebbe durante la ritirata tedesca, essendo tratta localizzata lungo la linea Gotica. Martoriata dai bombardamenti anglo-americani fuori dalla galleria, quest’ultima sarà resa inutilizzabile dalla dinamite della Wehrmacht che fece saltare gli imbocchi e mise fuori uso i piani inclinati dei pozzi. Ci vollero anni prima che il traffico ferroviario tornasse ai livelli anteguerra. Dal 1945 gli Americani riadattarono un solo binario percorso dalle lente locomotive diesel «Truman» e il traffico riprese regolarmente soltanto nel decennio successivo. Una novità del dopoguerra riguardò la stazione di «Precedenze», che fu utilizzata come servizio passeggeri per gli abitanti di Castiglione dei Pepoli e Cà di Landino. I pendolari, che pagavano il biglietto direttamente sul treno, impiegavano un’ora di cammino per scendere e risalire i 1.863 gradini dei pozzi di servizio. Un tentativo di riattivare il piano inclinato funicolare tra la stazione e l’ex cantiere di Cà di Landino fu fatto nel 1947 ma si risolse in tragedia perché durante un collaudo la fune traente si ruppe improvvisamente causando la morte del giovane ingegnere addetto. La stazione funzionò per tutti gli anni Cinquanta, per chiudere poi alla fine del decennio al traffico passeggeri. Dal 1968 è impresenziata.

La cronaca racconta come la galleria e la stazione delle Precedenze furono teatro di due tra i più gravi attentati terroristici dell’Italia contemporanea. Il 4 agosto 1974 quando un ordigno esplose in galleria sul treno «Italicus» diretto da Roma al Brennero e dieci anni dopo, il 23 dicembre 1984 un’altra bomba dilaniò le carrozze del Rapido «904» diretto a Milano da Napoli mentre si trovava nei pressi della stazione delle Precedenze.

La «Grande galleria dell’Appennino» vide passare il meglio della tecnologia ferroviaria italiana, a partire dai treni ad alta velocità come l’indimenticabile Etr 300 «Settebello» fino all’inaugurazione nel 2009 della linea ad Alta Velocità Bologna-Firenze. La vecchia galleria lungo la «Direttissima» è stata superata in lunghezza da quella di Vaglia, ma soltanto per poche centinaia di metri.

Per chi desiderasse approfondire la storia della «Direttissima» e della «Grande galleria dell’Appennino» si consiglia la lettura di «La Direttissima Bologna-Firenze» di Maurizio Panconesi (Artestampa editore)