Fine dell’era Merkel. All’Italia conviene una coalizione a guida socialdemocratica

Oggi la Germania torna alle urne. Cosa dobbiamo augurarci? All'Italia convengono le larghe intese, ma a trazione socialdemocratica: se Berlino abbandona il rigore, Pmi, turismo e Meridione ci guadagneranno.

Valutiamo i possibili risultati elettorali in Germania in relazione all'interesse nazionale italiano: economico «ristretto», geoeconomico «allargato» e, correlato, geopolitico, con riferimento agli indirizzi dell'Ue, nonché alla collocazione dell'Italia nell'Ue stessa.

Il mercato tedesco è di rilevanza primaria per la (piccola) industria manifatturiera che produce componenti per i grandi sistemi integrati in Germania e per i flussi turistici verso l'Italia nonché per il nostro export di beni di consumo. Osservando i programmi e la storia dei partiti maggiori, la mia sensazione è che sarebbe utile per l'Italia un governo di coalizione con una maggiore influenza dei socialdemocratici. Orrore? Se fossi tedesco voterei il Partito liberale apprezzando la sua inclinazione liberista, ma cercando di interpretare l'interesse economico italiano, devo far prevalere lo scenario di una Germania che spenda di più, anche a debito, per la riqualificazione del proprio sistema interno sia sul piano infrastrutturale sia su quello della ricchezza diffusa socialmente, ambedue disastrati dal rigore eccessivo nell'ultimo decennio. La proiezione è più turismo e, soprattutto, più domanda per l'export italiano di cibi, moda, eccetera.

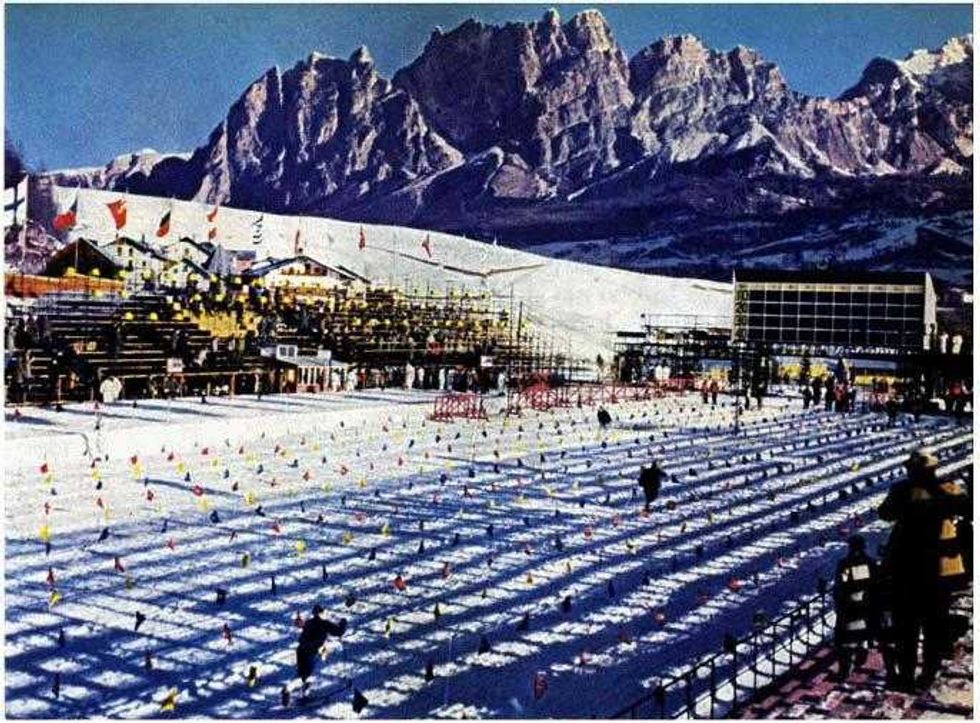

Non solo: è interesse economico oggettivo sia italiano sia tedesco che vengano potenziati i trasporti rapidi dal Baltico alla Sicilia, il corridoio europeo sia su binario sia su ruote. Se ciò diventasse una priorità in Germania e questa la spingesse in sede Ue, vi sarebbe anche una spinta per collegare meglio il Meridione italiano al mercato europeo, problema peninsulare (costi logistici) che pesa molto più di quanto si pensi sui potenziali di sviluppo dell'Italia sub padana: quella padana ha avuto enorme spinta dalla vicinanza al mercato tedesco, dagli anni Sessanta in poi.

Lo sviluppo del Sud non è solo questione di politica interna e la soluzione è agganciarlo, meglio e in cointeressenza, al Nord europeo. Al riguardo, per inciso, sarebbe fondamentale una pressione congiunta italotedesca su Svizzera e Austria affinché rendano totalmente fluidi i transiti confinari, come sta accadendo nei confronti delle limitazioni austriache ai trasporti rotabili. Ovviamente includendo a compensazione Svizzera e Austria, anche utile la regione transnazionale alpina con estensioni nei Balcani, nel sistema economico binario italotedesco.

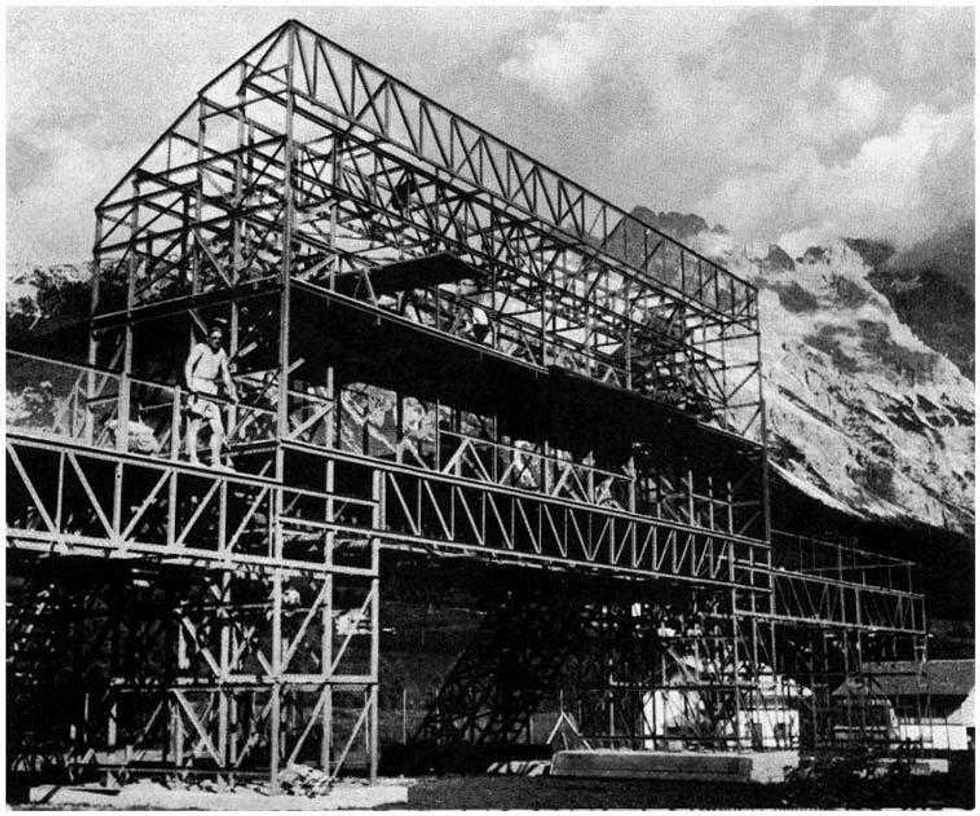

Al riguardo dell'industria manifatturiera - dove la Germania è prima nell'Ue e l'Italia seconda, non troppo distante per le proporzioni di export - non c'è bisogno di troppa «politica». Le industrie tedesche apprezzano la qualità delle forniture italiane e le aziende italiane, comunque, sono più globalizzate e meno dipendenti dalle forniture a quelle tedesche. Tuttavia, la nuova coalizione tedesca, guidata dai democristiani o dai socialdemocratici, spingerà molto l'innovazione, come già sta facendo, e ciò costringe le imprese italiane a essere più competitive come fornitrici, restandone tante, in particolare nel Nord Est, con forte dipendenza dal mercato tedesco. Ciò significa facilitare in Italia l'evoluzione 4.0 per la piccola impresa, ancora lontana dall'adeguamento.

Certo, la scelta tedesca di dominare globalmente il settore dell'auto elettrica impatta sulla continuità dei fornitori di componenti per i motori endotermici, e qui ci vorrà un rimedio (idrogeno in collaborazione con coreani e giapponesi?). Ma il resto dei settori di fornitura avrà vantaggi da una continuità della coalizione tra socialdemocratici e democristiani pur con l'incognita dell'inclusione dei verdi, ma non troppo preoccupante nel breve medio termine: l'Italia è leader al mondo dell'economia circolare - perché senza materie prime ha dovuto inventare molto in questo settore - e ciò la facilita per la convergenza verso i nuovi ecostandard. Ma nel lungo termine, a iniziare però da oggi, la verdizzazione della politica tedesca potrebbe far tardare la svolta verso il nucleare a fusione. A meno che i Verdi tedeschi, diversi da tutti gli altri ecostrambi nel mondo, non aiutino proprio tale svolta, tema da seguire con attenzione non dando alcunché per scontato.

Più chiara è la cointeressenza oggettiva tra Italia e Germania sul piano geo-economico esterno: spingere la Ue verso la firma di accordi «zero dogane» con Australia, Regno Unito e Stati Uniti, preparandosi a una associazione progressiva con i difficili Brasile e India. Se tale scenario si realizzasse, l'Ue diventerebbe (computando i già esistenti accordi con Giappone e Canada e altri) il centro del mercato mondiale. Il punto: Germania e Italia sarebbero (in un contesto di depotenziamento della Cina, già in atto) le due potenze manifatturiere maggiori in esso, la seconda con un incremento proporzionale di ricchezza nazionale superiore alla prima. Pertanto è evidente l'interesse italiano che in Germania vi sia una maggioranza politica «aperta», cioè che escluda estreme sinistra e destra caratterizzate da nazionalismi «chiusisti». Inoltre, Germania e Italia condividono l'interesse a potenziare la Nato e a entrare in altre alleanze in forte convergenza con gli Stati Uniti. Su questi punti c'è una divergenza crescente con la Francia.

Non possiamo ancora prevedere cosa farà la nuova coalizione in materia, ma ci sono già elementi per suggerire all'Italia di non siglare trattati preferenziali né con Parigi (come si teme nel breve) né con Berlino, mantenendo mani libere per appoggiare l'uno o l'altro in relazione agli interessi di contingenza. Per esempio, con Berlino per i trattati commerciali globali, con la Francia per la penetrazione in Africa e la difesa di eventuali ritorni al rigore eccessivo da parte tedesca. Giochi di equilibrio che saranno possibili solo se l'Italia si darà più ordine interno per trasformarlo in competitività e peso geopolitico.