Dopo anni di allarmi, l'Omm spiega che il buco dell'ozono si è chiuso e uno studio di Auckland che le isole del Pacifico guadagnano terreno. Sarà perché i soldi sono migrati dai vecchi bond ai fondi pro ambiente?

Dopo anni di allarmi, l'Omm spiega che il buco dell'ozono si è chiuso e uno studio di Auckland che le isole del Pacifico guadagnano terreno. Sarà perché i soldi sono migrati dai vecchi bond ai fondi pro ambiente? La notizia è passata sotto silenzio. Gli scienziati dell'università di Auckland, in Nuova Zelanda, hanno rilevato che atolli nelle Isole Marshall, Tuvalu e Kiribati, oltre che nell'arcipelago delle Maldive nell'Oceano Indiano, sono cresciuti di dimensioni fino all'8% negli ultimi sei decenni, nonostante il sollevamento del livello marino. Lo studio, coordinato dal dal geomorfologo costiero Paul Kench è riuscito a dimostrare due cose. Che solo il 10% delle isole prese in considerazione ha perso terreno rispetto all'avanzata degli oceani e all'erosione costiera. E quindi che la gran parte delle isole ha percorso un trend opposto grazie alla presenza dei coralli, sedimenti e tutto ciò che viene raccolto di organico dal mare. In pratica Auckland smonta in poche pagine anni di storytelling sull'imminente scomparsa di interi arcipelaghi e servizi di Tg con spiagge bianche vicine all'estinzione. Non solo, lo studio mira a fornire a chi governa quelle microregioni le informazioni necessarie a gestire in modo mirato le attività umane per renderle efficaci concentrandola nei luoghi protetti dai banchi corallini. «Questo offre alle nazioni insulari una possibilità di adottare strategie di adattamento, su dove concentrare ulteriore sviluppo, possibilmente scegliendo quelle isole che possiamo dimostrare stiano effettivamente crescendo in superficie», ha scritto Kench. Al di là dei dettagli, ciò che viene meno è il racconto uniformato e scorretto di un globo soffocato dall'uomo senza alcuna capacità di adattarsi ai cambi climatici. Ciò non significa che deve venire meno il senso civico e ambientale. Ma, al contrario, che le ideologie verdi sono sempre da prendere con le pinze. Lo fa comprendere anche la notizia relativa al buco dell'ozono. Si è chiuso a dicembre «dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono», ha spiegato l'Organizzazione mondiale della meteorologia. L'Omm ha pure ricordato che questo buco era stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera. «Le ultime due stagioni del buco dell'ozono dimostrano la sua variabilità di anno in anno e migliorano la nostra comprensione dei fattori responsabili della sua formazione, estensione e gravità», ha commentato Oksana Tarasova, capo della divisione di ricerca sull'ambiente atmosferico dell'Omm. «Abbiamo bisogno di un'azione internazionale continua», ha concluso, «per applicare il protocollo di Montreal» che vieta le emissioni di sostanze chimiche dannoso. Non avrebbe potuto dire diversamente. Ed è ovvio così. Però anche su questo tema emerge un aspetta di fondo. L'abbattimento dell'inquinamento nulla a che fare con il Covid e pure in questo caso a dare la forte spallata chiudendo il buco nell'Antartico è stato un fattore naturale, un cambio di passo metereologico. Il tour in giro per il mondo del circo mediatico collegato a figure come Greta Thunberg dovrebbe farci riflettere e chiedere se e quali interessi ci siano attorno a un mondo - nonostante la pandemia - sempre più globalizzato dal punto di vista finanziario. Oltre un decennio di quantitave easing ha prodotto enormi masse finanziarie con rendimenti e tassi pari a zero o negativi. All'inizio del 2020, il mercato registrava una massa di obbligazioni con rendimento negativo pari a 13.000 miliardi di dollari. E si tratta soltanto di bond, a questi vanno aggiunto altri fondi e diverse tipologie di investimenti. Il quantitative easing iniziato nel 2008 negli Usa e adottato in Europa per uscire dalla crisi ha prodotto una enorme bolla di denaro che non rende. Serviva trovare la possibilità di allocarla su altri asset agli occhi dei mercati appetibili e redditizi. Sono nati così i grandi flussi di investimenti cosiddetti Esg. La cui sigla sta per Environmental, social and governance: cioè ambiente, sociale e trasparenza nella gestione. In pochi anni hannp scalato le classifiche sia da un punto di vista dell'attrattività sia da quello dei rendimenti. Un recente studio di JpMorgan spiega che il settore dei fondi che si richiamano al rispetto delle tre gambe del'Esg vale ben 45 trilioni, cioè 45.000 miliardi di dollari. Nel 2022 saranno 53.000. Poco importa che solo 1.000 miliardi siano effettivamente certificati. A tirare è il simbolo che è cresciuto con anni di studi ma soprattutto di storytelling, marketing e allarmi climatici. Nessuno nega vittorie come il trattato di Montreal, ma a volte è interessare riflettere sul fatto che gli allarmismi creano panico ma nuove tendenze. E più si spinge il piede sull'acceleratore dell'ambiente più si trovano investitori disposti a metterci i soldi. E quei soldi migrano dalla bolla dei rendimenti negativi verso isole green ed ecologiche costruite dagli stessi gestori o banche d'affari che devono uscire dall'impasse. Serviva convincere anche gli Stati e l'Europa, così il Green new deal è diventato l'ultimo successo da perseguire. Adesso che la strada è imboccata forse ci sarà più spazio per ricerca sull'ambiente come quella di Auckland meno allarmistiche o politicizzate.

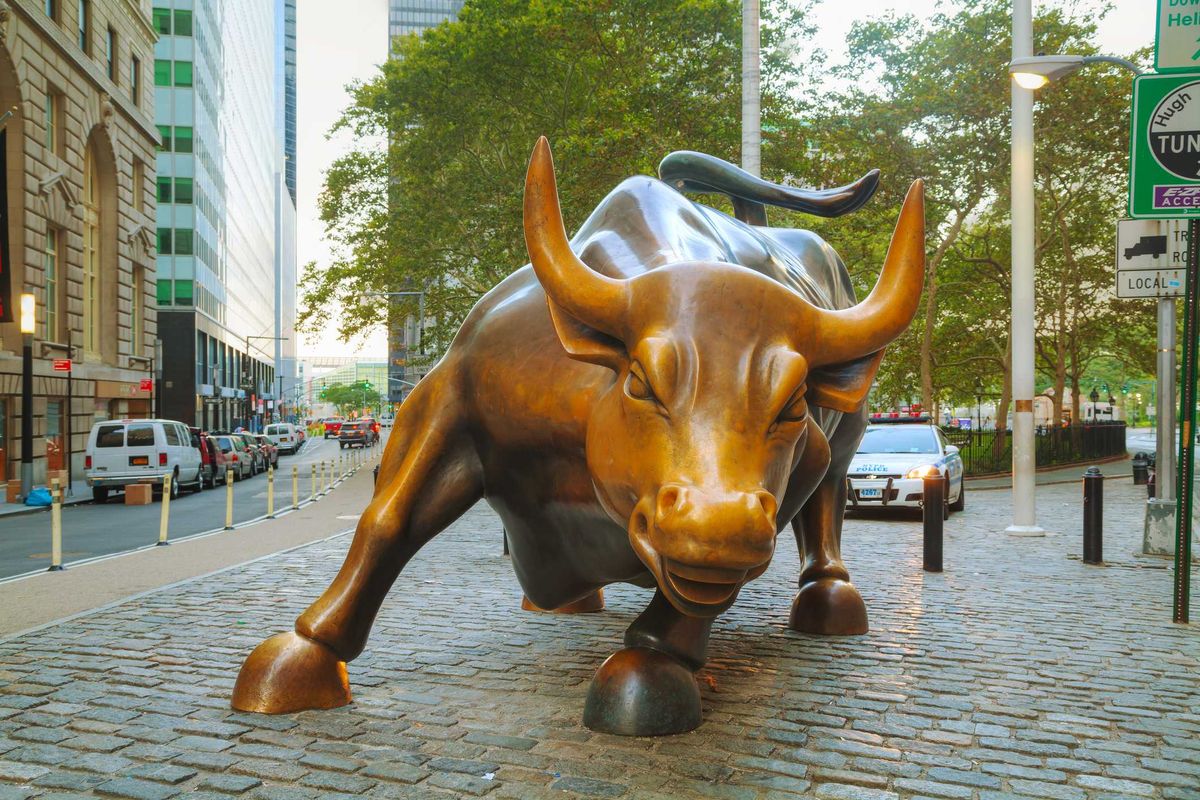

Il toro iconico di Wall Street a New York (iStock)

Democratici spaccati sul via libera alla ripresa delle attività Usa. E i mercati ringraziano. In evidenza Piazza Affari: + 2,28%.

Il più lungo shutdown della storia americana - oltre 40 giorni - si sta avviando a conclusione. O almeno così sembra. Domenica sera, il Senato statunitense ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, una mozione procedurale volta a spianare la strada a un accordo di compromesso che, se confermato, dovrebbe prorogare il finanziamento delle agenzie governative fino al 30 gennaio. A schierarsi con i repubblicani sono stati sette senatori dem e un indipendente affiliato all’Asinello. In base all’intesa, verranno riattivati vari programmi sociali (tra cui l’assistenza alimentare per le persone a basso reddito), saranno bloccati i licenziamenti del personale federale e saranno garantiti gli arretrati ai dipendenti che erano stati lasciati a casa a causa del congelamento delle agenzie governative. Resta tuttavia sul tavolo il nodo dei sussidi previsti ai sensi dell’Obamacare. L’accordo prevede infatti che se ne discuterà a dicembre, ma non garantisce che la loro estensione sarà approvata: un’estensione che, ricordiamolo, era considerata un punto cruciale per gran parte del Partito democratico.

2025-11-10

Indivia belga, l’insalata ideale nei mesi freddi per integrare acqua e fibre e combattere lo stress

iStock

In autunno e in inverno siamo portati (sbagliando) a bere di meno: questa verdura è ottima per idratarsi. E per chi ha l’intestino un po’ pigro è un toccasana.

Si chiama indivia belga, ma ormai potremmo conferirle la cittadinanza italiana onoraria visto che è una delle insalate immancabili nel banco del fresco del supermercato e presente 365 giorni su 365, essendo una verdura a foglie di stagione tutto l’anno. Il nome non è un non senso: è stata coltivata e commercializzata per la prima volta in Belgio, nel XIX secolo, partendo dalla cicoria di Magdeburgo. Per questo motivo è anche chiamata lattuga belga, radicchio belga oppure cicoria di Bruxelles, essendo Bruxelles in Belgio, oltre che cicoria witloof: witloof in fiammingo significa foglia bianca e tale specificazione fa riferimento al colore estremamente chiaro delle sue foglie, un giallino così delicato da sfociare nel bianco, dovuto a un procedimento che si chiama forzatura. Cos’è questa forzatura?

Zohran Mamdani (Ansa)

Nella religione musulmana, la «taqiyya» è una menzogna rivolta agli infedeli per conquistare il potere. Il neosindaco di New York ne ha fatto buon uso, associandosi al mondo Lgbt che, pur incompatibile col suo credo, mina dall’interno la società occidentale.

Le «promesse da marinaio» sono impegni che non vengono mantenuti. Il detto nasce dalle numerose promesse fatte da marinai ad altrettanto numerose donne: «Sì, certo, sei l’unica donna della mia vita; Sì, certo, ti sposo», salvo poi salire su una nave e sparire all’orizzonte. Ma anche promesse di infiniti Rosari, voti di castità, almeno di non bestemmiare, perlomeno non troppo, fatte durante uragani, tempeste e fortunali in cambio della salvezza, per essere subito dimenticate appena il mare si cheta. Anche le promesse elettorali fanno parte di questa categoria, per esempio le promesse con cui si diventa sindaco.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.