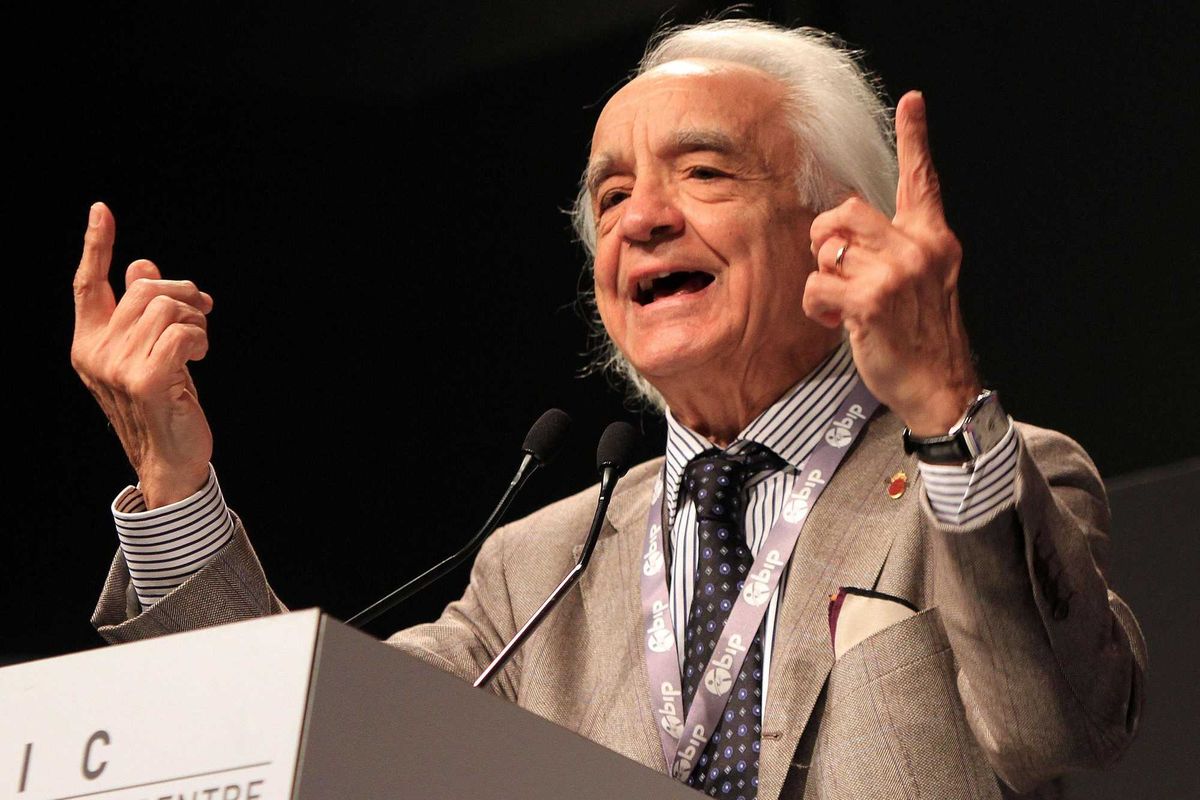

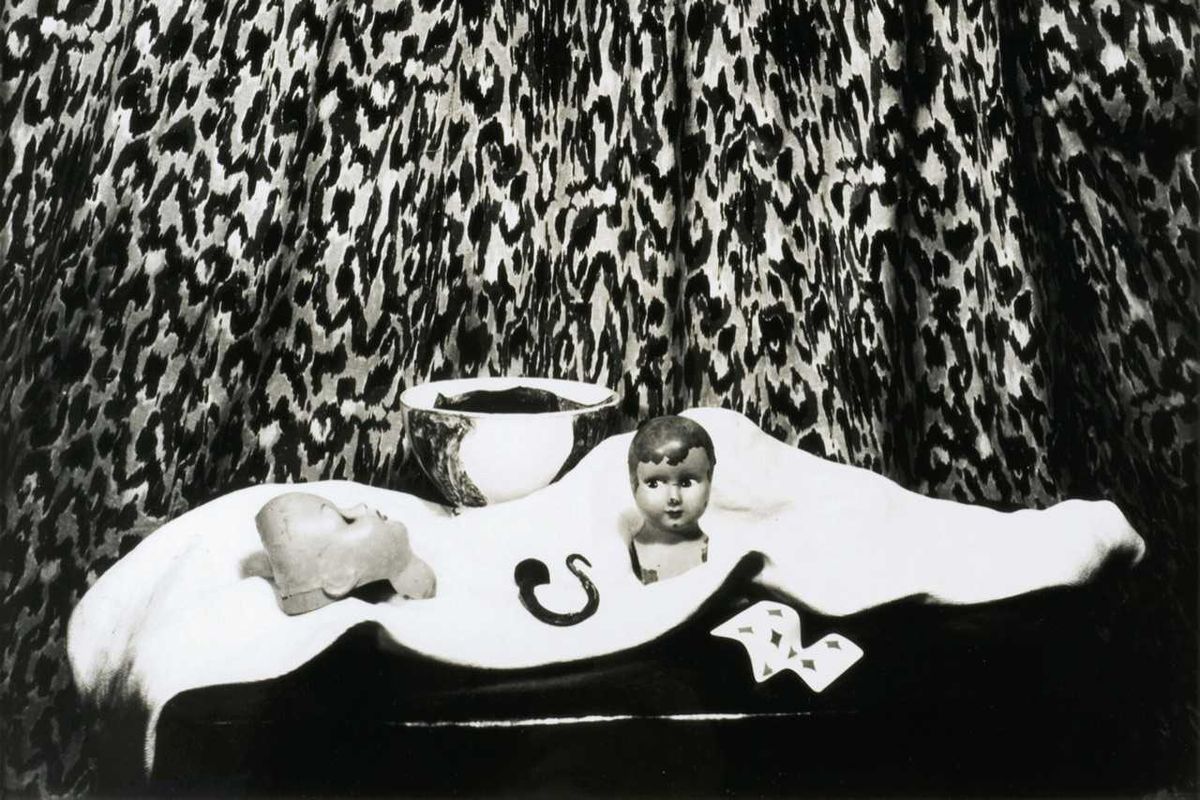

Dire pane al pane e vino al vino vuol dire chiamare le cose con il loro vero nome, o anche chiamare le persone con il loro vero nome. Il pontefice attualmente regnante ha finalmente parlato contro l’aborto, definendo i medici abortisti come sicari. Si tratta in tutti i casi di un discorso ambiguo, visto che lo stesso Papa aveva definito Emma Bonino una grande italiana. La signora ha eseguito migliaia di aborti, lei non è un sicario? Oppure il fatto che favorisca al massimo l’ingresso in Italia di un enorme numero di emigranti maschi islamici in età militare provenienti da zone di guerre asintomatiche e fame impalpabile, i cosiddetti migranti, fa passare in secondo piano l’abbattimento di minuscoli naufraghi che non avevano altra possibilità di sopravvivenza che essere accolti? Anche il conferimento da parte del Vaticano nel 2017 della Medaglia di San Gregorio Magno a Lilianne Ploumen, già ministro olandese particolarmente attiva nella diffusione a livello mondiale dell’aborto e dei diritti Lgbt, lascia perplessi noi e certamente anche San Gregorio. Una terza abortista portata letteralmente sugli altari è l’idolo chiamato Pachamana, una madre terra rinsecchita dalla siccità, con le mammelle vuote, cui si facevano sacrifici di feti e neonati. Le informazioni corrette sull’anatomia della gravidanza che la Pachamama mostra nella rappresentazione del ventre in sezione non possono che essere state ottenute sventrando donne incinte.

L’aborto volontario è un tale scandalo che bisognerebbe evitare di dare riconoscimenti verbali e onorificenze a chi ne parla come un diritto umano. Scandalo viene da inciampo, ostacolo, insidia. Meglio una macina al collo che scandalizzare questi piccoli, è scritto nel Vangelo. Un bambino si scandalizza a essere ammazzato. Un bambino si scandalizza all’idea che avrebbe potuto essere ammazzato e che questo sarebbe stato considerato normale, perfettamente legale.

Oltre che ambiguo, è un discorso semanticamente scorretto. I medici hanno fatto un’alzata di scudi, visto che finalmente qualcosa di cattolico è stato detto, rispondendo che loro seguono la legge. Hanno ragione loro: il sicario è un fuorilegge, deve avere un certo coraggio, correre rischi, avere anche abilità militari: mira, conoscenza delle arti marziali, capacità di travestimento. E soprattutto rischia l’arresto. I medici abortisti con dodici mensilità, tredicesima e pensione, rientrano nella figura statale. Loro sono all’interno della legge. Il termine corretto è boia, cioè colui che ha l’ufficio di eseguire le sentenze di morte di un essere umano all’interno della legge. A tutti i medici abortisti che stanno sussultando davanti a questa definizione, dico: per favore, prima di sussultare, esaminate le parole. Quello che voi distruggete, non è un essere? È un non essere? Non diciamo idiozie. Non è umano? Cosa è, un essere canino, vegetale, un porcospino, una stella di mare? È un essere umano. Molti di voi, sbagliando, non lo considerano ancora persona, ma solo persona in potenza. Nessuno di voi può negare che è comunque un essere ed è umano. Voi mettete le mani su un essere umano che prima di incontrarvi era vivo e dopo avervi incontrato è morto, quasi sempre smembrato da vivo e senza anestesia. Quello che fate si chiama uccidere un essere umano e lo fate con uno stipendio statale. Il punto di questa diatriba è duplice: molti di voi ritengono che si diventi persona solo dopo la nascita e che chiunque non sia desiderato da sua madre non debba avere il diritto di vivere nel suo utero, anche se questo ne causa la morte, perché la madre deve avere il diritto di gestire il proprio corpo. Questo diritto non è riconosciuto per chi vuole rifiutare un vaccino, o uscire di casa durante un inutile assurdo lockdown. Nel momento in cui chiede l’aborto, la volontà della donna è far uccidere il bambino di cui vuole sbarazzarsi, azione che non può fare da sola in quanto violentemente anti fisiologica. Il quel momento la volontà del bambino, volontà di cui qualsiasi essere vivente inclusa l’ameba è dotato, è di vivere, ma del bambino non ve ne importa niente perché lo considerate un pezzo del corpo della madre. Ha un Dna diverso, ma sono quisquilie... Quando sei mesi dopo o dieci anni dopo la donna si rende conto di aver fatto l’idiozia della sua vita, voi site in grado di ridarle il suo bambino vivo? No.

Una donna può esercitare la libertà del suo corpo soffiandosi il naso quando vuole o uscendo di casa quando vuole anche se Speranza è contrario, ma una donna che decida di abortire non può farlo da sola. La libertà non riguarda quello che non è spontaneo, quello per cui ho bisogno di una sala operatoria, un anestesista e un ginecologo. Non può rientrare nel concetto di libertà qualcosa per cui tutta la società è costretta a essere complice e qualcuno fa un lavoro che può essere semanticamente ricondotto alla definizione di boia.

L’aborto volontario è violentemente anti fisiologico. La gravidanza è fisiologia. La fisiologia prevede che all’atto sessuale possa seguire il concepimento e la gravidanza, con la nascita di una nuova creatura umana, unica e irripetibile. Basta pochissimo perché molte madri decise ad abortire si fermino. Un anziano ginecologo francese era entrato nella sala d’aspetto dove si aspettava di abortire e aveva messo in mano a ciascuna della signore presenti un paio di scarpine da neonato. Questo gesto era stato sufficiente perché tre su dieci cambiassero idea. Far sentire il battito, far vedere l’ecografia permette di fermare tutte le donne che poi lo rimpiangerebbero.

Se siete credenti sapete che ogni bimbo è mandato da Dio. Nel Vangelo è anche scritto: tutto quello che farete al più piccolo di voi lo farete a me. Se siete credenti, nel bidone dell’aspiratore ci finisce anche Cristo. Molte persone non credenti troveranno questo discorso ridicolo. Io sono credente ed esigo il diritto all’obiezione di coscienza fiscale. Non voglio finanziare questo massacro. «L’utero è mio e me lo gestisco io», è la promessa non mantenuta. Non deve essere fatto con denaro pubblico, mai, per nessun motivo. Una donna non può essere obbligata e tenersi un figlio che non vuole? Rimanere incinte in un’epoca di capacità tecniche anticoncezionali come la nostra non è mai un incidente, è il risultato di un desiderio inconscio, e vale per l’aborto la stessa regola che vale per il suicidio assistito e per la castrazione ampollosamente chiamata chirurgia di transizione di genere: essendo pratiche anti fisiologiche c’è solo una parte della mente che le vuole. Però la stessa classe medica che ha apprezzato l’imposizione di vaccini inefficaci e pericolosi, nell’antifisiologia vuole la difesa della libertà di scelta.

Quando mi sono laureata, 1976, ho dato per ultimo l’esame di medicina legale. L’aborto era un reato, il suicidio assistito era chiamato omicidio del consenziente, la castrazione era chiamata lesione gravissima del consenziente. Esiste già un reato di intralcio all’aborto (il ginecologo delle scarpine è stato inquisito). Esiste in altre nazioni la colpa di intralcio alla castrazione: il genitore inorridito dallo scempio che si vuol fare del corpo del suo bimbo approfittando della sua confusione perde la patria potestà. Esisterà anche il reato di intralcio al suicidio: quello che si slancia per salvare il suicida che si sta buttando sotto il treno sarà inquisito. Per quanto riguarda il suicidio, la frase «voglio morire» è una richiesta di aiuto, non di morte. Ho seguito diverse pazienti nel loro ultimo tratto di strada. Il rimpianto di quel bimbo non accolto è atroce. Chiedo a tutte le donne che portano il loro concepito non nato nel cuore di denunciare il medico abortista. Sul consenso informato non c’era scritto che avreste potuto rimpiangerlo, non c’era scritto che quel medico che lo ha ucciso secondo legge percependo tredici mensilità non è in grado di risuscitarlo e ridarvelo.