La distopia dei libri anni Ottanta è diventata la realtà in cui viviamo

Da qualche tempo, per descrivere efficacemente lo scivolamento autoritario delle società occidentali, si tirano in ballo alcuni dei più celebri romanzi distopici, soprattutto 1984 di George Orwell e Il mondo nuovo di Aldous Huxley. Il primo è citato per lo più a sproposito, anche perché è di moda utilizzarlo per lanciare l’allarme sul presunto ritorno del fascismo, cosa che non soltanto è ridicola di per sé ma è pure offensiva nei riguardi dell’opera orwelliana la quale, semmai, inscena le possibili derive del progressismo (socialista o capitalista fa poca differenza). Quanto a Huxley, il suo libro è senz’altro più adatto alla nostra epoca, dato che descrive un autoritarismo tutto sommato dolce, basato sull’assuefazione e non sulla repressione violenta.

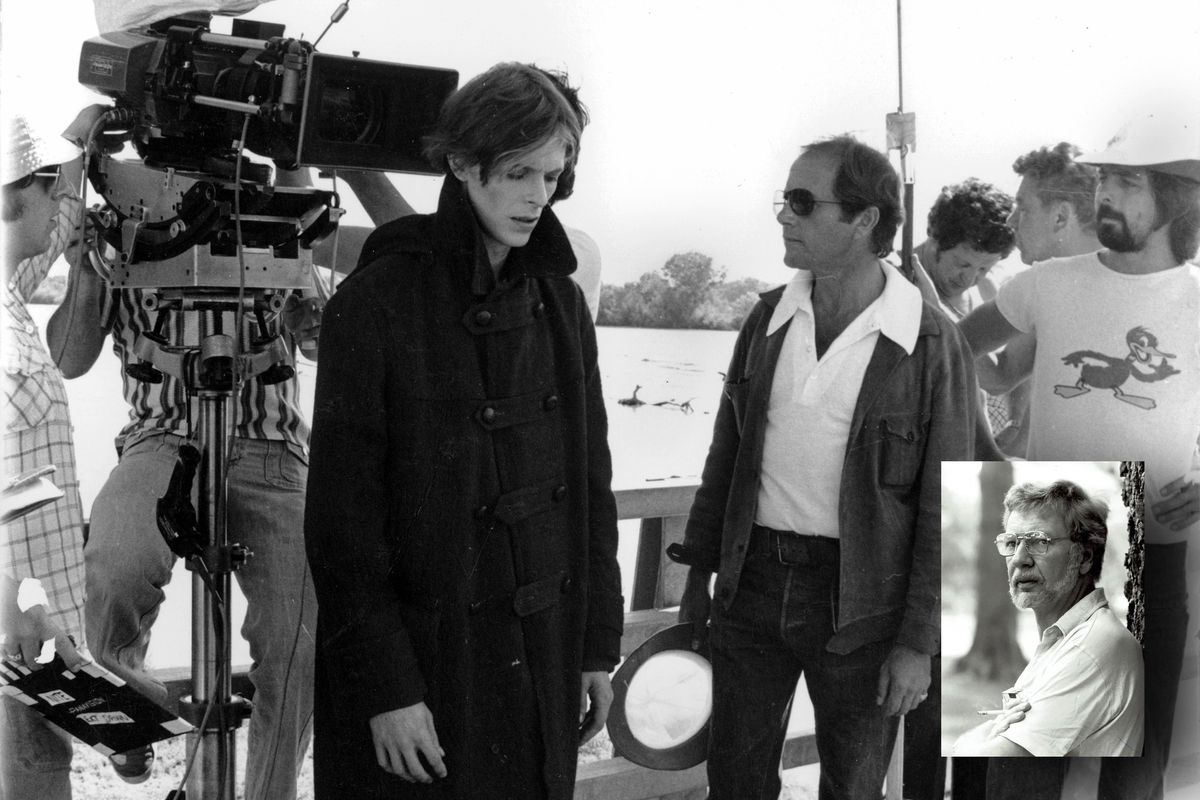

Non è però ai due grandi maestri che è opportuno rivolgersi se si vuole trovare la distopia più precisa nell’individuare i mali del nostro mondo. E nemmeno si deve guardare ad altri capolavori come Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, che pure offrono spunti molto interessanti (che, al solito, vengono facilmente pervertiti). No, il romanzo che meglio ha colto l’essenza della civiltà occidentale contemporanea è un gioiello pochissimo conosciuto, che ora Mondadori rimanda meritoriamente sugli scaffali in nuova edizione. S’intitola Solo il mimo canta al limitare del bosco, risale al 1980 e lo ha scritto un autore straordinario di nome Walter Tevis, noto al grande pubblico soprattutto per la trasposizione cinematografica e televisiva di alcune suo opere come La regina degli scacchi, Lo spaccone, L’uomo che cadde sulla Terra e Il colore dei soldi.

Anche Tevis, a un certo punto della carriera, ha deciso di affrontare la sfida della distopia. Ed è miracolosamente riuscito a vedere più in profondità di molti suoi illustri predecessori. La sua storia è, per certi versi, piuttosto simile a quella di George Orwell dato che s’avvinghia attorno al rapporto fra un uomo e una donna. Tutto si svolge nel 2467, in un’epoca in cui la rivoluzione digitale è decisamente compiuta. Tutte le attività sono, nei fatti, svolte da robot, soprattutto quelle di maggiore responsabilità. Esistono androidi di varia forma e di diversa potenza, alcuni dei quali creati proprio per reggere il governo delle nazioni. O meglio, per mantenere la governance, come si dice oggi. La tecnocrazia, dunque, è finalmente compiuta e gestita da macchine.

E gli esseri umani? Beh, a loro non resta molto da fare. I robot sono stati creati per servirli, ma alla lunga questa cristallina verità è stata totalmente dimenticata. Donne e uomini vivono come in trance, assumendo farmaci e pillole anche solo per restare in piedi. Drogarsi è considerato normale, anzi è incentivato. C’è chi ingoia pasticche anche solo per riuscire a gestire una piccola arrabbiatura. Sonniferi per dormire, antidepressivi per affrontare la giornata: è disponibile tutto ciò che serve per ottundere la mente e alleggerire il corpo.

Il sesso è ridotto a faccenda ludica, a chi ci si dedica senza troppi pensieri e senza particolari cerimonie. La natalità è sostanzialmente azzerata: di bambini piccoli, in giro, non se ne vedono. La famiglia è un ricordo lontano, i più ne hanno dimenticato l’esistenza e chi ha una vaga idea di che cosa sia la guarda con sospetto. Anni di lavaggio del cervello hanno convinto la popolazione che l’assenza di legami sia il viatico per la felicità.

Ed è proprio a partire dalla riflessione sulla famiglia che il discorso di Tevis si fa particolarmente coinvolgente e stimolante. Uno dei suoi protagonisti, imbattendosi in una rappresentazione cinematografica di una famiglia, si stupisce per il rischio che essa rappresenta, e per lo sprezzo del pericolo che gli individui dimostrano stringendo relazioni così intime con altri. Ed è qui che si arriva al cuore della società che l’autore americano racconta. Una società senza famiglie e senza figli che, in apparenza, coccola l’individuo ma a ben vedere lo annienta. Una società nei fatti autoritaria da cui però i singoli si fanno plasmare tutto sommato volentieri in nome della rinuncia al rischio, al pericolo e - in definitiva - alla fatica. La tecnologia ha liberato l’uomo dal fardello della fatica ma lo ha reso ancora più schiavo di prima. Gli individui sono talmente fragili e incapaci di affrontare la minima difficoltà che senza l’assunzione di stupefacenti non riuscirebbero non soltanto a dormire ma nemmeno a sopravvivere per qualche ora. I rapporti umani vengono abbandonati perché, appunto, richiedono impegno e presentano asperità. I libri sono spariti dalla circolazione perché leggerli è faticoso, e pensare lo è ancora di più. La concentrazione e la lucidità sono divenute insostenibili. A sostituirli ci ha pensato la televisione, che spesso e volentieri trasmette contenuti erotici che, assieme alle canne e alle sostanze, inducono una sorta di beatitudine sintetica: ci si stordisce fino all’orgasmo per dimenticare la vita reale. L’affermarsi delle macchine ha cambiato «la vita dell’umanità più radicalmente della stampa. Portò alla creazione di sobborghi e centuplicò la dipendenza - sessuale ed economica e narcotica - dalla macchina. E l’automobile preparò la strada per la dipendenza più profonda - più interiore - dalla televisione e dai robot e, infine, la conclusione ultima e prevedibile di tutto quanto: il perfezionamento dell’alchimia della mente. Le droghe […] portano ancora il nome del ventesimo secolo; ma sono assai più potenti, assai più efficaci, e sono tutte quante fatte e distribuite - distribuite ovunque ci siano esseri umani - da attrezzatura automatica».

È piuttosto emblematico che coloro che scelgono di rinunciare a questa sorta di volontaria alienazione lo facciano uccidendosi, per la precisione dandosi fuoco, immolandosi. Riappropriandosi della morte, i suicidi si riappropriano del senso della propria vita. Una delle figure principali del romanzo - l’androide di massimo livello Spofforth, sostanzialmente perfetto - brama una sola cosa: la morte. Quando vogliono sentirsi vivi, i protagonisti del romanzo fanno in modo di sperimentare la fatica o persino la sofferenza. Intuiscono, alla fine, che ad avvelenare il loro mondo è stata, in qualche modo perverso, la ricerca di sicurezza e comodità: «È tutto cominciato quando si imparò a fare il fuoco… per riscaldare la caverna e tenere fuori i predatori. Ed è finito col Valium-Cancella-tempo».

La grandezza della distopia di Tevis sta prevalentemente in questa riflessione sull’assenza di dolore e sul rifiuto delle difficoltà. Il totalitarismo che egli mostra è, sostanzialmente, un auto-totalitarismo in cui gli uomini cadono perché hanno quasi timore della libertà. Alcuni personaggi - quelli che non scelgono o desiderano la morte - si risvegliano dal torpore grazie all’amore, inteso prima di tutto come scoperta dell’altro, del diverso. Amore come contrario della sterilità, e ciò come coraggio di andare oltre sé stessi e correre il rischio di aprirsi all’incognito, all’imprevisto, alla creatività e alla fecondità. Esattamente ciò che questo nostro tempo confuso rifiuta.