Una ricerca di Siteb spiega l'esito di 12 anni di politiche di risparmi controproducenti. Persi 18.000 posti di lavoro e 1.500 imprese. E il conto per rimettersi alla pari con la manutenzione vale due Finanziarie.In Italia, dal 2006 ad oggi, la pubblica amministrazione, proprietaria di oltre 600.000 chilometri di rete stradale asfaltata, ha risparmiato circa 10 miliardi di euro in lavori di manutenzione del manto stradale evitando di mettere in opera circa 180 milioni di tonnellate di conglomerato bituminoso. La decisione è motivata dalla crisi economica che si è abbattuta sull'Occidente e dalla necessità per il nostro Paese di rispettare il Patto di stabilità. I dati arrivano da una stima che Siteb - Strade italiane e bitumi, associazione di riferimento per il settore, ha realizzato per La Verità. Il problema è che le strade non riparate al momento giusto tendono nel tempo a deteriorarsi sempre di più, così oggi, nel 2018, per mettere a posto le varie buche presenti su grandissima parte della rete stradale italiana, di miliardi ne servirebbero circa 42. Purtroppo il risultato di questa pessima applicazione della spending review ha prodotto diverse vittime: non solo un incremento del numero di incidenti e delle persone che hanno perso la vita sulle strade italiane a cause della pericolosità del manto di asfalto, ma anche tutti gli addetti ai lavori che negli ultimi 12 anni hanno perso il posto di lavoro. I dati sono impressionanti: come spiega il direttore dell'associazione Stefano Ravaioli, fino al 2006 il settore dell'asfalto in Italia produceva circa 45 milioni di tonnellate l'anno di conglomerati bituminosi, oggi siamo fermi a circa 22-23 milioni, pressappoco la metà. Per questo il numero degli addetti è sceso da oltre i 50.000 del 2006 ai circa 32.000 del 2017, un calo del 36%. Una vera ecatombe: delle 3.500 aziende presenti sul nostro territorio nel 2006, ne sono state falcidiate circa 1.500 e oggi, nel 2017, il numero delle società attive sfiora le 2.000 unità. Un danno che ha interessato anche tutto l'indotto del settore (progettisti e tecnici stradali, trasportatori eccetera) che conta circa 500.000 impiegati.Il settore è dunque tuttora in grande crisi e gli impianti produttivi italiani soprattutto quelli vecchi e obsoleti, chiudono uno dopo l'altro. Dodici anni fa avevamo circa 650 impianti produttivi, oggi si arriva a malapena a 400, con un calo del 40%. Il problema, come spiega il direttore di Siteb, è «anche la frammentazione e polverizzazione delle aziende sul territorio. In Italia a ogni impianto spesso corrisponde una azienda e la maggioranza delle compagnie del settore, infatti, non produce asfalto, ma si occupa solo della messa in opera».L'effetto di tutto ciò è che il valore della produzione è crollato. Dal 2010 (anno in cui la produzione di conglomerato bituminoso era già scesa a 29 milioni di tonnellate) al 2018, sempre secondo i dati Siteb, il mondo dell'asfalto ha dovuto dire addio a un ulteriore 16,6% del fatturato, passato da 1.700 miliardi a circa 1.440. L'origine di tutto questo, va detto, non è però da imputare solo alla crisi ma anche a decisioni sbagliate. Molte amministrazioni locali hanno creduto di poter rinviare nel tempo le spese legate alla manutenzione stradale, ritenendo che una strada dissestata fosse comunque una strada utilizzabile introducendo qualche limite di velocità, senza fare eccessivi danni, ma non è stato così. C'è stato dunque anche un problema di mancanza di competenza tecnica. Il punto è che un buco nell'asfalto tende ad allargarsi col tempo e, una volta giunti alla fondazione stradale, spiega Ravaioli, «la spesa per la riparazione può aumentare fino a cinque volte». L'Italia, inconsapevolmente o meno, sta dunque sprecando un piccolo tesoretto. Secondo la stima di Siteb, i circa 600.000 chilometri di strade italiane valgono almeno 2.000 miliardi di euro (se si considera solo il manto stradale e la sovrastruttura), valore che sale a circa 5.000 miliardi se all'interno del conteggio si prendono in considerazione anche le gallerie, i ponti e i viadotti.Un tesoretto che si sta lentamente e letteralmente sgretolando, comportando costi sempre maggiori che spesso le amministrazioni comunali non si possono permettere, e causando un numero di vittime in aumento. A questo si aggiunga anche l'aumento del prezzo dell'«ingrediente» primario per fare l'asfalto, il bitume, derivato dal petrolio. Rispetto ai 50-60 dollari al barile di greggio cui il mercato era abituato, oggi il valore del petrolio è salito intorno ai 75-80 dollari. Senza considerare che, nel frattempo, l'euro si è deprezzato rispetto al dollaro. Tutto questo ha causato un aumento del 25-30% del prezzo del bitume, fattore che di certo non aiuta un settore da tempo al collasso. Per questo Siteb tramite il suo presidente Michele Turrini, fa un appello al governo: «È ora fondamentale che il nuovo esecutivo imprima un deciso cambio di marcia rispetto ai precedenti, puntando, per quel che concerne il trasporto su gomma, su una seria politica di manutenzione del patrimonio di strade esistente e, in particolare, di quelle comunali e provinciali che sono le più disastrate».Di certo le istituzioni dovranno fare qualcosa per risolvere il problema. Se non si corre ai ripari, il rischio concreto è che il contribuente si troverà a pagare un sacco di soldi per rammendare strade ammalorate ormai da troppo tempo.

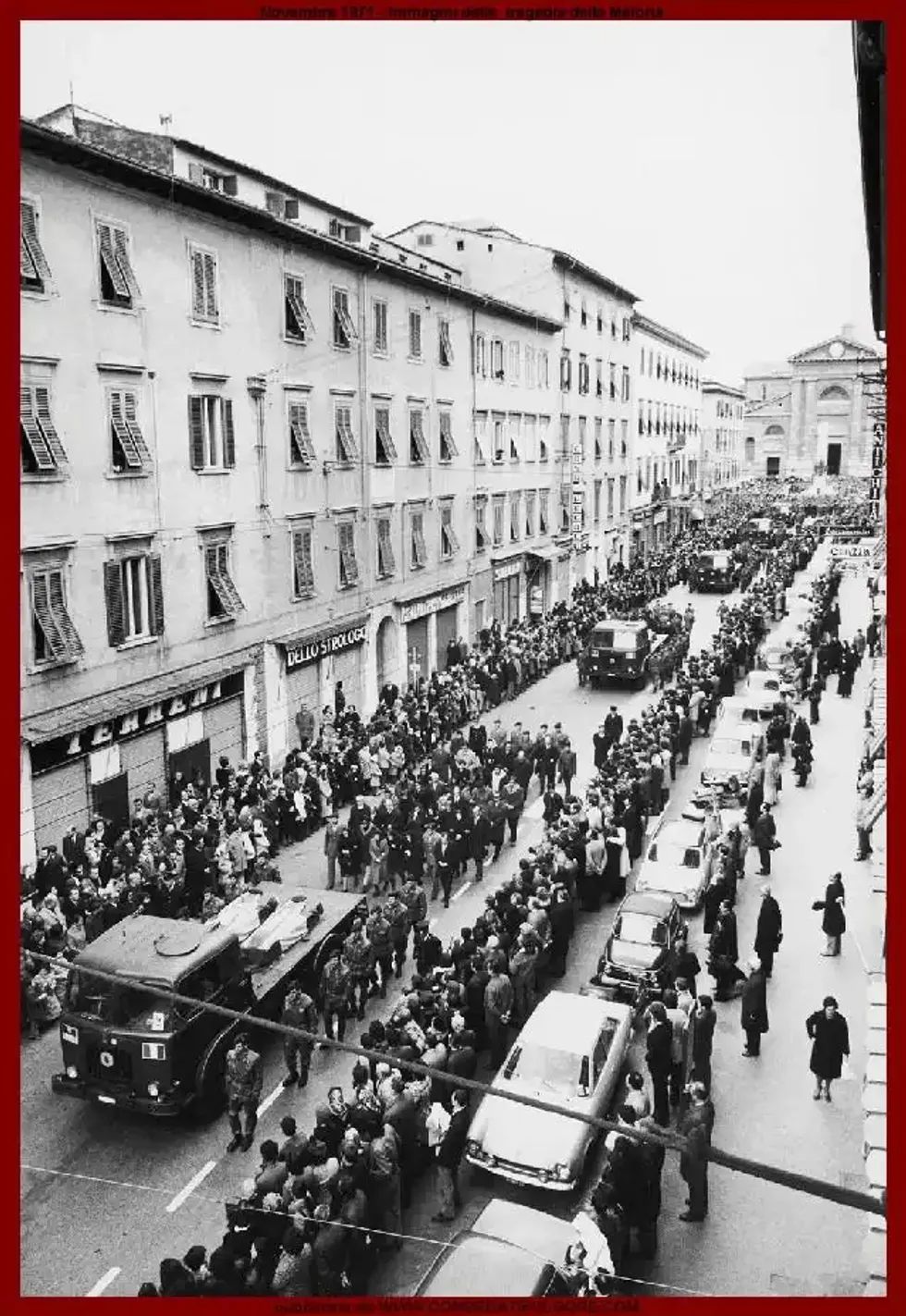

La deposizione in mare della corona nell'esatto luogo della tragedia del 9 novembre 1971 (Esercito Italiano)

Il 9 novembre 1971 si consumò il più grave incidente aereo per le forze armate italiane. Morirono 46 giovani parà della «Folgore». Oggi sono stati ricordati con una cerimonia indetta dall'Esercito.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Quarantasei giovani parà della «Folgore» inghiottiti dalle acque del mar Tirreno. E con loro sei aviatori della Royal Air Force, altrettanto giovani. La sciagura aerea del 9 novembre 1971 fece così impressione che il Corriere della Sera uscì il giorno successivo con un corsivo di Dino Buzzati. Il grande giornalista e scrittore vergò alcune frasi di estrema efficacia, sconvolto da quello che fino ad oggi risulta essere il più grave incidente aereo per le Forze Armate italiane. Alle sue parole incisive e commosse lasciamo l’introduzione alla storia di una catastrofe di oltre mezzo secolo fa.

(…) Forse perché la Patria è passata di moda, anzi dà quasi fastidio a sentirla nominare e si scrive con la iniziale minuscola? E così dà fastidio la difesa della medesima Patria e tutto ciò che vi appartiene, compresi i ragazzi che indossano l’uniforme militare? (…). Buzzati lamentava la scarsa commozione degli Italiani nei confronti della morte di giovani paracadutisti, paragonandola all’eco che ebbe una tragedia del 1947 avvenuta ad Albenga in cui 43 bambini di una colonia erano morti annegati. Forti le sue parole a chiusura del pezzo: (…) Ora se ne vanno, con i sei compagni stranieri. Guardateli, se ci riuscite. Personalmente mi fanno ancora più pietà dei leggendari piccoli di Albenga. Non si disperano, non singhiozzano, non maledicono. Spalla a spalla si allontanano. Diritti, pallidi sì ma senza un tremito, a testa alta, con quel passo lieve e fermissimo che nei tempi antichi si diceva appartenesse agli eroi e che oggi sembra completamente dimenticato (…)

Non li hanno dimenticati, a oltre mezzo secolo di distanza, gli uomini della Folgore di oggi, che hanno commemorato i caduti di quella che è nota come la «tragedia della Meloria» con una cerimonia che ha coinvolto, oltre alle autorità, anche i parenti delle vittime.

La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona in mare, nel punto esatto del tragico impatto, effettuata a bordo di un battello in segno di eterno ricordo e di continuità tra passato e presente.

Nelle prime ore del 9 novembre 1971, i parà del 187° Reggimento Folgore si imbarcarono sui Lockheed C-130 della Raf per partecipare ad una missione di addestramento Nato, dove avrebbero dovuto effettuare un «lancio tattico» sulla Sardegna. La tragedia si consumò poco dopo il decollo dall’aeroporto militare di Pisa-San Giusto, da dove in sequenza si stavano alzando 10 velivoli denominati convenzionalmente «Gesso». Fu uno di essi, «Gesso 5» a lanciare l’allarme dopo avere visto una fiammata sulla superficie del mare. L’aereo che lo precedeva, «Gesso 4» non rispose alla chiamata radio poiché istanti prima aveva impattato sulle acque a poca distanza dalle Secche della Meloria, circa 6 km a Nordovest di Livorno. Le operazioni di recupero dei corpi furono difficili e lunghissime, durante le quali vi fu un’altra vittima, un esperto sabotatore subacqueo del «Col Moschin», deceduto durante le operazioni. Le cause della sciagura non furono mai esattamente definite, anche se le indagini furono molto approfondite e una nave pontone di recupero rimase sul posto fino al febbraio del 1972. Si ipotizzò che l’aereo avesse colpito con la coda la superficie del mare per un errore di quota che, per le caratteristiche dell’esercitazione, doveva rimanere inizialmente molto bassa.

Continua a leggereRiduci

Teresa Ribera (Ansa)

Il capo del Mef: «All’Ecofin faremo la guerra sulla tassazione del gas naturale». Appello congiunto di Confindustria con le omologhe di Francia e Germania.

Chiusa l’intesa al Consiglio europeo dell’Ambiente, resta il tempo per i bilanci. Il dato oggettivo è che la lentezza della macchina burocratica europea non riesce in alcun modo a stare al passo con i competitor mondiali.

Chiarissimo il concetto espresso dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «Vorrei chiarire il criterio ispiratore di questo tipo di politica, partendo dal presupposto che noi non siamo una grande potenza, e non abbiamo nemmeno la bacchetta magica per dire alla Ue cosa fare in termini di politica industriale. Ritengo, ad esempio, che sulla politica commerciale, se stiamo ad aspettare cosa accade nel globo, l’industria in Europa nel giro di cinque anni rischia di scomparire». L’intervento avviene in Aula, il contesto è la manovra di bilancio, ma il senso è chiaro. Le piccole conquiste ottenute nell’accordo sul clima non sono sufficienti e nei due anni che bisogna aspettare per la nuova revisione può succedere di tutto.

Maurizio Landini

Dopo i rinnovi da 140 euro lordi in media per 3,5 milioni di lavoratori della Pa, sono in partenza le trattative per il triennio 2025-27. Stanziate già le risorse: a inizio 2026 si può chiudere. Maurizio Landini è rimasto solo ad opporsi.

Sta per finire quella che tra il serio e il faceto nelle stanze di Palazzo Vidoni, ministero della Pa, è stata definita come la settimana delle firme. Lunedì è toccato ai 430.000 dipendenti di Comuni, Regioni e Province che grazie al rinnovo del contratto di categoria vedranno le buste paga gonfiarsi con più di 150 euro lordi al mese. Mercoledì è stata la volta dei lavoratori della scuola, 1 milione e 260.000 lavoratori (850.000 sono docenti) che oltre agli aumenti di cui sopra porteranno a casa arretrati da 1.640 euro per gli insegnanti e 1.400 euro per il personale Ata (amministrativi tecnici e ausiliari). E il giorno prima, in questo caso l’accordo era stato già siglato qualche mese fa, la Uil aveva deciso di sottoscrivere un altro contratto, quello delle funzioni centrali (chi presta opera nei ministeri o nell’Agenzia delle Entrate), circa 180.000 persone, per avere poi la possibilità di sedersi al tavolo dell’integrativo.