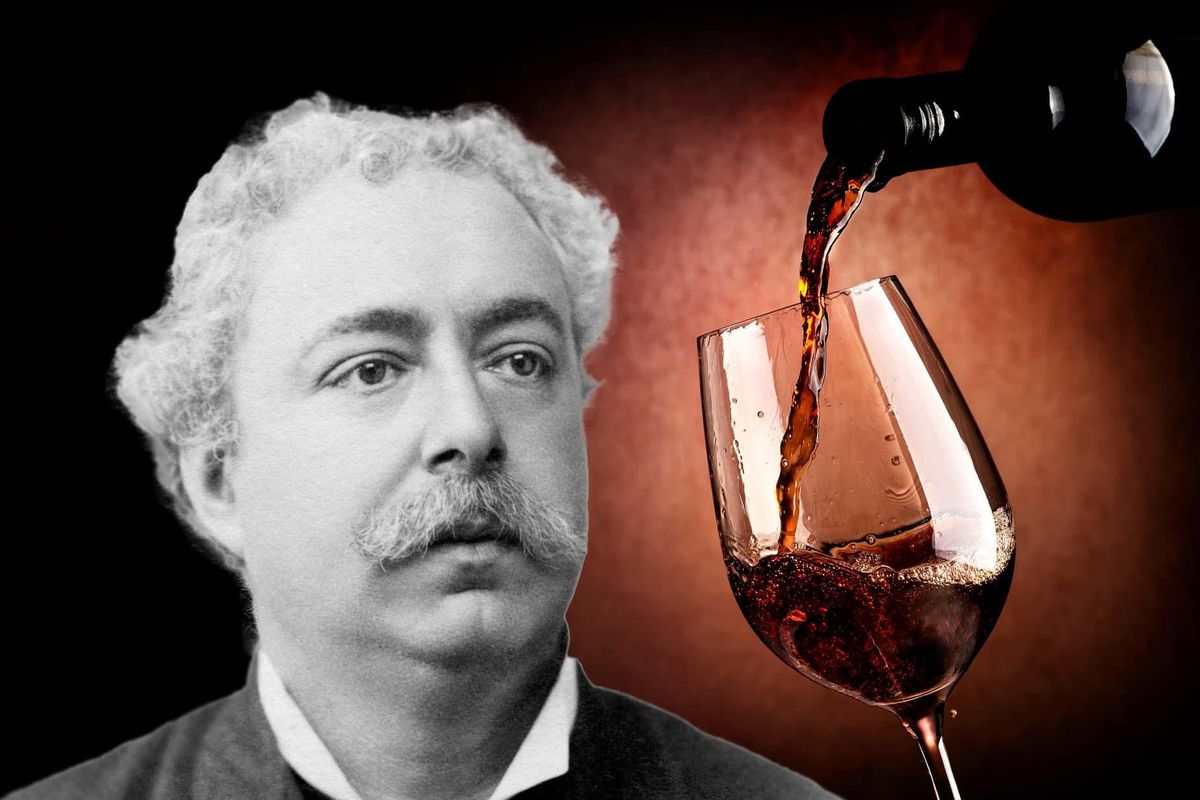

Il 12 gennaio 1880 inizia a Torino un ciclo di conferenze pubbliche che ha per tema Il Vino, argomento di grande interesse nell'Italia da poco unita, sotto vari punti di vista: sociale, medico, letterario, economico, chimico, agrotecnico, criminologo. L'Italia nel marasma dei dialetti, usi e costumi diversi, cucine disparate ('addavenì Pellegrino Artusi) più che a una nazione somiglia a un pacthwork sociale: tante pezze divise che aspettano di essere cucite una all'altra. «L'Italia è fatta», dice Massimo d'Azeglio, «bisogna fare gli italiani». Uno dei fili per unire è il vino: nell'antica Enotria, viti, uva e vino li trovi dappertutto, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dai vini estremi ai vini di lava. Il vino nella nuova Italia diventa sempre più importante e se ne discute sempre più. Il ciclo di conferenze è una sfida messa in piedi da tre amici scrittori interessati alla filosofia positivistica che predica l'applicazione dei metodi delle scienze naturali allo studio della società e dell'uomo per il bene dell'umanità più derelitta. I tre, compagnoni di merende e bevute intellettuali sono Edmondo De Amicis, celeberrimo autore di Cuore, il libro che infiamma d'amor patrio le giovani generazioni nate dal Risorgimento; Arturo Graf, poeta, saggista e docente universitario; Giuseppe Giacosa, commediografo e librettita. Positivisti sì, ma con il cuore ancora ammalato di romanticismo.

Il ciclo prevede undici incontri. Graf, De Amicis e Giacosa chiamano a discettare di vino storici, scrittori, medici e scienziati, docenti universitari: il meglio dell'intellighenzia italiana. Lo fanno per i motivi contrapposti emersi nelle loro bevute intellettuali: nel vino non vedono solo il piacere di una bevuta a tavola, in compagnia, ma cultura, poesia, fonte di ispirazione, sorgente d'arguzia. Il vino è immaginazione, sentimento, allegria, alimento e salute. Ma da positivisti - De Amicis soprattutto - mettono in guardia contro il mostro che si nasconde in fondo al bicchiere quando ci si specchia troppo: l'alcolismo, piaga sociale che proprio in quel decennio (1870-1880) si faceva sempre più grave. Quando il vino diventa vizio, rivela il suo lato cattivo, la poesia diventa dramma, l'ispirazione s'intorbida, i sentimenti s'infangano, l'allegria si spegne nella tristezza (in Veneto la chiamano la bala trista) o, peggio, nella violenza (la bala catìa, la sbronza cattiva) e nella criminalità.

Gli undici relatori invitati al ciclo di incontri sono chiamati, ognuno per la propria competenza, ad affrontare questi temi, dal vino fonte di poesia e lavoro al vinaccio causa di malattia e imbruttimento. In mezzo ci stanno la chimica, le nuove tecniche vitivinicole, l'economia. Gli undici moschettieri sono: Arturo Graf che apre il ciclo raccontando con spirito e ironia La leggenda del vino. Per Graf il vino è un «eroe» e come tutti gli eroi va preso con moderazione: «Possa per lungo tempo ancora il vino, il vero vino, l'autentico e legittimo figliuol della vite, esilarare, secondo il detto della Scrittura, il cuore afflitto degli uomini». Gli dedicherà anche una poesia nella quale lo definisce «poesia della vita» e «dolce follia»

Gli altri relatori sono, in ordine di intervento, il chimico e docente Alfonso Cossa che parla de La chimica del vino; lo storico dell'arte Corrado Corradino (Il vino nei costumi dei popoli); Michele Lessona, divulgatore scientifico (I nemici del vino); l'economista Salvatore Cognetti de Martiis (Il commercio del vino); il botanico Giovanni Arcangeli (La botanica del vino); il medico e fisiologo Angelo Mosso (Gli effetti fisiologici del vino); Giuseppe Giacosa (I poeti del vino); il medico patologo Giulio Bizzozero (Il vino e la salute); il medico criminologo veronese Cesare Lombroso (Il vino nel delitto, nel suicidio, nella pazzia). L'intervento di Lombroso ripubblicato qualche anno fa insieme a quello di De Amicis è parecchio interessante. Scrive un anonimo critico: «Lombroso esplora il lato distruttore del vino, i suoi effetti sulle menti deboli e pronte al delitto. Ne vien fuori un piccolo quadro d'ambiente sociale dalle tinte noir sottilmente inquietante quando sprofonda con la curiosità di uno speleologo nei cunicoli cavernosi della psiche umana».

L'ultimo relatore è De Amicis che parla su Gli effetti psicologici del vino. Per capire il suo approccio al vino occorre dare una ripassatina alla sua arte letteraria. È un approccio di Cuore. De Amicis aveva partecipato come luogotenente alla battaglia di Custoza del 1866. Nel libro La vita militare ricorda «quel bel cielo, quei bei monti, il verde della campagna». Non si sofferma sulle viti che succhiano sali minerali dai sassi delle colline moreniche perché è tutto preso a costruire il racconto del Tamburino Sardo, avvenuto nella precedente battaglia (e sconfitta) di Custoza del 1848. Riassumiamo: il Tamburino va a chiedere rinforzi in quanto la sua compagnia è assediata in un casolare. Nella corsa verso Villafranca viene ferito a una gamba da una palla austriaca. Continua lo stesso, ma per lo sforzo la ferita gli va in cancrena e gli devono amputare la gamba. Il suo capitano la sera lo trova in ospedale e gli dice: «Bravo, hai fatto il tuo dovere». Poi s'accorge che ha perso molto sangue e il piccolo soldato, togliendo il lenzuolo, gli mostra l'amputazione. L'ufficiale inorridisce. E quando il medico militare gli spiega che la gamba si sarebbe salvata se il tamburino non l'avesse forzata in quella pazza corsa, aggiungendo che il ragazzo non aveva dato una lacrima o un grido al momento dell'amputazione, il capitano «lentamente, quasi non avvedendosene, fissando il ragazzo si levò il cheppì. Il ragazzo meravigliato esclama: “Cosa fa signor capitano? Per me!". E allora quel rozzo soldato che non aveva mai detto una parola mite a un suo inferiore, rispose con una voce indicibilmente affettuosa e dolce: “Io non sono che un capitano, tu sei un eroe". Poi si gettò con le braccia aperte sul Tamburino, e lo baciò tre volte sul cuore». Provate a non commuovervi, se potete.

Ecco, questo è l'approccio di De Amicis col vino: commosso, romantico, forse patetico, ma sincero, fraterno, patriottico. Non rinuncia alla morale. Parlando degli effetti psicologici, di come il vino «agisca sull'intelligenza, sull'immaginazione, e sul sentimento» suggerisce, tra il tragico e l'ironico di rimanere, bevendo, «molto al di qua da quel limite funesto, varcato il quale il bevitore cade nelle mani del professor Lombroso». Alla fine del suo lungo intervento dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Il vino può essere «il veleno che trascina all'ozio, all'istupidamento, alla prigione, alla tomba. E questo vino fuggiamolo, combattiamolo, vituperiamolo».

L'altro è il vino che «fa alzare il calice, la fronte, e il pensiero, il vino che mette all'operaio la forza nel braccio e il canto sulle labbra; l'allegria della mensa di tutti i giorni, il liquore benefico che riscalda le vene dei nostri vecchi, che aggiunge un sorriso all'amicizia e una scintilla all'amore, il secondo sangue della razza umana, e questo onoriamolo e festeggiamolo, benedicendo le due grandi forze benefiche di cui ne andiamo debitori: la fecondità della terra e il lavoro dell'uomo».

Anche il vino di Giacosa passa attraverso il suo stile un po' fru fru. Ne La partita a scacchi Jolanda chiede al paggio Fernando: «Perché mi guardi e non favelli?». E l'altro: «Guardo gli occhi tuoi che son sì belli». Allo stesso modo fatto di rime, di sottintesi, di parole equilibrate, Giacosa si accosta alla cultura del vino. De Amicis quasi lo morde come un vampiro, lo chiama il «sangue della terra», ne insegue il sapore e le sensazioni fin nel retrogusto, Giacosa lo sorseggia, lo degusta, lo assapora con voluttà intellettuale, raffinata, umbertina.