Dante e Augusto con la camicia nera. Così il fascismo cercava precursori

«Il Movimento 5 stelle è post ideologico, ma porta con sé tante idee che erano state i cavalli di battaglia dei partiti di destra e di sinistra. C'è chi si rifà a quelli portati avanti da Enrico Berlinguer, chi a quelli di Giorgio Almirante, chi a quelli della Dc». Le contorte ramificazioni dell'albero genealogico pentastellato illustrate un annetto fa da Luigi Di Maio, rendono bene l'idea di quanto sia sempre complessa e contraddittoria, in politica, l'operazione di individuare i propri precursori.

E se la cosa è complicata per i grillini, figurarsi quanto doveva esserlo per i fascisti. Che, pure, il problema se lo posero svariate volte. A questa controversia storica dedica ora un bel libro Rodolfo Sideri, Fascisti prima di Mussolini (Settimo Sigillo). Non è il primo saggio ad occuparsene, anche se, spiega Sideri, spesso, dagli storici, il tema è stato «sottovalutato e derubricato ad antistorica appropriazione di personaggi storici più o meno lontani nel tempo». Insomma, mettere la camicia nera a Giuseppe Garibaldi, Dante Alighieri o ad Augusto sarebbe solo protervia storiografica e propaganda in malafede. Salvo poi considerare del tutto pacifico che la Resistenza fosse per davvero il «secondo Risorgimento». Il fatto è che tutte le esperienze storiche hanno la necessità di progettarsi non solo nel futuro, ma anche nel passato, creandosi, retroattivamente, dei precursori senza chiedere loro il permesso.

Sarebbe del resto sbagliato ridurre tutta la questione a un'appropriazione indebita ordinata dall'alto: nel fascismo fu dibattito vero, a tratti anche aspro, in uno sforzo di auto definizione spesso non banale, con Benito Mussolini che, sornione come sempre, lasciava fare, senza fissare rigidi confini tra ortodossia ed eterodossia. Cosa che, per inciso, distingue il fascismo dal monolite ideologico comunista, il cui perimetro resta fissato dai sacri testi dei profeti dell'ideale.

Ma chi c'era, in questa galleria degli antenati che il regime si costruì su misura? Mussolini stesso, ne La dottrina del fascismo, del 1932, aveva autorevolmente affermato che «nel grande fiume del fascismo troverete i filoni che si dipartirono dal Sorel, dal Lagardelle del Mouvement socialiste, dal Péguy, e dalla coorte dei sindacalisti italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità nell'ambiente socialistico italiano, già svirilizzato e cloroformizzato dalla fornicazione giolittiana, con le Pagine libere di Olivetti, La Lupa di Orano, il Divenire sociale di Enrico Leone». Ma era solo la punta dell'iceberg. Il movimento delle camicie nere tendeva infatti a porsi come punto di arrivo inevitabile e necessario di tutta l'epopea nazionale, in un filo rosso che andava dal Risorgimento alla grande guerra. Interpretazione certo unilaterale, come del resto lo sono tutti i ragionamenti di questo tipo, ma evidentemente non priva di qualche ragione, se è vero che oggi storici del Risorgimento come Alberto Maria Banti ci mettono in guardia dai pericolosi riferimenti al sangue e alla terra che innervano l'intera epopea che ha portato all'unificazione nazionale. E del resto Marcello Caroti ha definito Giuseppe Garibaldi «il primo fascista», mentre Simon Levis Sullam ha ritenuto che l'appropriazione «ideologica» di Giuseppe Mazzini da parte dei fascisti fosse comunque più legittimata di quella «simbolica» degli antifascisti.

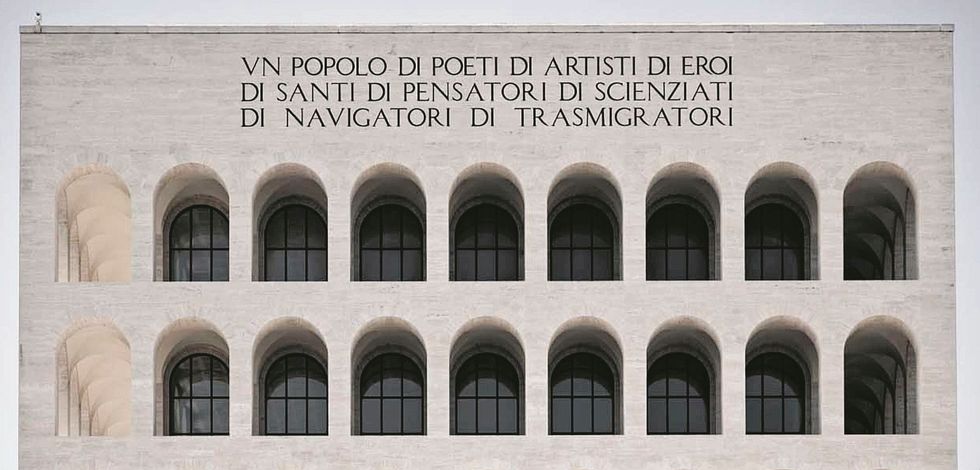

Il torinese Vittorio Cian, tuttavia, andava ancora oltre e, in un saggio appositamente dedicato all'argomento, «arruolava» Dante, Niccolò Machiavelli, Giovanbattista Vico, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Napoleone Bonaparte e altri nomi illustri della storia nazionale e non solo. L' eminente Arrigo Solmi, nel 1944, lesse, dal canto suo, la profezia dantesca sull'avvento del «veltro» in controluce alla guerra italiana contro le «plutocrazie occidentali», contrastate dalle due nazioni che già l'Alighieri aveva individuato come perno dell'Europa ghibellina. Sin troppo scontato, poi, il riferimento a Roma antica, a cui il fascismo si ispirò esplicitamente e che in quegli anni fu oggetto di rinnovato interesse accademico e non solo. Mussolini novello Augusto? Il paragone fu suggerito da Giuseppe Bottai, ma anche da uno studioso di rango come Goffredo Coppola, poi finito senza alcuna specifica colpa fra i fucilati di Dongo e fra gli appesi di piazzale Loreto. Ma il riferimento a Roma non mobilitò solo gli antichisti: nei cenacoli esoterici dell'epoca, personaggi come Julius Evola, Massimo Scaligero o Arturo Reghini investirono il fascismo della missione di dar vita a una vera e propria rinascenza pagana e antimoderna. Non più «ispirarsi» a Roma, quindi, ma «essere» la nuova Roma. Fermenti che, a posteriori, possono essere considerati da qualcuno ingenui o strampalati, ma che testimoniano il livello delle aspettative non solo contingenti che fu capace di sollevare il nuovo regime.

Tutta la questione dei precursori, del resto, non va letta alla luce del grado di «verità» o «legittimità» di ogni singola «annessione», che resta ovviamente indecidibile (chi può davvero sapere cosa Dante o Garibaldi avrebbero pensato del regime?). Spiega bene Sideri: «Non è questione se davvero Augusto, più che il Risorgimento, la Rinascenza piuttosto che il futurismo siano o meno precorritori del fascismo, quanto piuttosto se il fenomeno del precursorismo consenta di leggere in controluce cosa il fascismo avrebbe voluto essere». Come sempre accade nella storia, spiegare da dove si viene significa indicare dove si vuole andare.