Da Silvestro II a Leone IX. I Pontefici sottovalutati che riformarono la Chiesa

Solo se si ragiona in modo superficiale la consuetudine di abbandonare il proprio nome di battesimo per sceglierne uno da Papa può considerarsi un fatto esteriore. Fino al 996 lo avevano fatto in quattro. Mercurio, Catelino (traducibile dal latino con «Cagnolino»), Ottaviano e Pietro furono tutti spinti da motivi di opportunità e tutti, curiosamente, scelsero di chiamarsi Giovanni, ancora oggi il nome più «gettonato» tra i Pontefici. Ma dal 996, con Gregorio V, al secolo Bruno di Carinzia, l’introduzione di un’autonoma onomastica pontificia assumerà un significato tutto particolare. Destinato a segnare per sempre la storia del papato.

Nel suo caso, quella di chiamarsi Gregorio fu probabilmente una scelta ispirata dal clero dell’Urbe. Che, accostando Bruno al primo grande, romanissimo vescovo con quel nome, Gregorio Magno, sperava forse di sentirlo un po’ meno forestiero di quanto non fosse nella realtà. Prima di lui c’erano stati molti Papi che potevano definirsi stranieri: greci o siriani o siciliani, per esempio. Ma non erano stranieri per la comunità cristiana di Roma che, sin dai primi secoli, aveva accolto al suo interno fedeli provenienti da regioni lontane, soprattutto Medio Oriente e Africa, dove il cristianesimo era fato o aveva mosso i primi passi. Bruno di Carinzia e i Pontefici francesi e tedeschi che gli succedettero venivano da un altro mondo. Imposti alla cristianità per volere dell’imperatore (germanico), erano stranieri in terra straniera. E, in quanto tali, in condizione di doversi far accettare; di dover entrare a pieno titolo in una storia che non era stata, fino a quel momento, la loro storia. E quale modo migliore per riuscirvi dell’assunzione del nome di un predecessore magari venerato come santo, meglio se vissuto agli albori del cristianesimo, certamente illustre e stimato come modello ispiratore del proprio pontificato? In un celebre saggio ancora attualissimo, Girolamo Arnaldi vede nel cambio del nome «una diretta conseguenza [...] della svolta epocale che si ebbe alla fine del secolo X con l’universalizzazione e la conseguente “deromanizzazione’ del papato”». Intelligenze ed energie fino ad allora rimaste ai margini della Chiesa, avrebbero proiettato il papato e Roma stessa nell’orizzonte di un’autocoscienza mai sperimentata prima. Traendoli dagli abissi in cui erano precipitati. E inaugurando una nuova era.

Il primo autorevole interprete di questo passaggio d’epoca è Gerberto d’Aurillac. Letterato, filosofo, matematico, astro-nomo, autentico pozzo di scienza, Gerberto, negli ultimi anni del X secolo, è uno degli ecclesiastici più in vista del suo tempo. Ottone III, appena diventa maggiorenne, lo vuole al suo fianco come consigliere. Quando decide di stabilirsi a Roma, lo impone sulla cattedra di Ravenna, la seconda autorità episcopale in Italia. E quando anche il trono di Pietro diventa vacante per la morte di Gregorio V lo vuole lì, capo di tutta la cristianità. Mancano pochi mesi all’anno Mille. Gerberto diventa Silvestro II. Alla scelta del nome, di sicuro Ottone non è estraneo. Se Gerberto, infatti, è il nuovo Silvestro, lui non può essere altri che il nuovo Costantino, il primo imperatore cristiano, il fondatore e garante dell’alleanza tra papato e impero come supreme autorità al di sopra di tutto il genere umano. È la restaurati imperii di Ottone III, nella quale si colloca anche la sua decisione di trasferire la corte a Roma. Silvestro non sconfesserà mai l’autorità dell’imperatore. Ma se questo spera di usarlo come suo uomo di fiducia, dal quale non è consentito attendersi sorprese sgradite, ha sbagliato i calcoli.

Silvestro II ha un piano. Consiste nel far valere fino in fondo i diritti (territoriali, patrimoniali, simbolici) che proprio grazie al primo Silvestro la Chiesa ha acquisito con il Constitutum Constantini, la Donazione di Costantino. E farli valere, quei diritti, non per un capriccio ma perché funzionali a una rifondazione dell’idea di papato che, è stato notato, nella testa del Papa assume connotati addirittura «ideologici», basati sulla «convinzione profonda dell’importanza della sede di Pietro e del grado di rispetto che ad essa [è] dovuto»

Silvestro II sarà solo il primo di una serie di Pontefici provenienti dal milieu dell’imperatore passati alla storia come riformatori. Papi come Clemente II, Damaso II, Leone IX e Vittore II, vissuti tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo XI e imposti ai romani dall’imperatore salico Enrico III, interpreteranno con grande scrupolo il ruolo di moralizzatori e rifondatori di una Chiesa dove mali come la simonia e il nicolaismo (il concubinato dei preti) non abbiano più cittadinanza. Tale missione sarà affidata loro dallo stesso Enrico III, preoccupato del grado di corruzione raggiunto dal clero a tutti i livelli, e maturata nei suoi presupposti morali e dottrinari all’interno della Reichskirche, la «Chiesa regia» tedesca all’ombra della quale quei futuri Papi sono cresciuti e le cui gerarchie trovano normale rispondere all’imperatore più che al vescovo di Roma.

Per molto tempo la storiografia ha liquidato tale interventismo come una inaccettabile ingerenza laica nelle faccende ecclesiastiche. [...] Detto questo, non bisogna dimenticare che l’imperatore non era un semplice laico, ma un laico unto con il sacro crisma, che faceva di lui un consacrato chiamato a collaborare con il papa nella difesa della Chiesa e la salvezza dei sudditi dell’impero. La qualifica di patricius Romanorum, inoltre, spettantegli dal tempo dei Carolingi, consentiva all’imperatore di assumere su di sé le prerogative del popolo dell’Urbe, la più rilevante delle quali consisteva proprio nel diritto di nomina del Pontefice. Il fervore dei sovrani salici, da Corrado II allo stesso Enrico IV, si spiega, e si giustifica, in gran parte così Ma è qui che sorge un paradosso. «Il paradosso delle Chiese tedesche», lo definisce Glauco Maria Cantarella, «che, insediandosi sul soglio di San Pietro, istituiscono, si può proprio di-re, la Chiesa romana». In che senso? Nel senso che il loro zelo riformatore si rifletterà a tal punto nell’azione di quei «Pontefici imperiali» da trasformarli in convinti assertori e paladini della assoluta indipendenza del soglio petrino da ogni altra autorità, laica o religiosa, nelle questioni di natura ecclesiastica. Una visione papocentrica e romanocentrica che, dopo averli posti in rotta di collisione con quella Reichskirche da cui provenivano, finirà per deludere le aspettative della stessa corona imperiale. [...]

Sempre pronte a insinuarsi nella dialettica tra potere laico e potere religioso, non vi fu un momento, per tutta la prima metà del secolo XI, in cui le grandi famiglie eredi dei Teofilatti non tentarono di occupare il trono di Pietro per insediarvi propri candidati. La fermezza con cui Enrico III promosse la sua opera moralizzatrice nella Chiesa nacque anche da una contingente, particolarissima situazione di profonda confusione venutasi a creare a metà degli anni Quaranta. Quando ad occupare la scena di Roma si trovarono non due, ma addirittura tre Papi. Ma procediamo con ordine. Giochi di potere e lotte interne tra fazioni romane erano tornati in auge già alla morte di Ottone III, nel 1002, seguita a pochi mesi di distanza da quella di Silvestro II: Papa illuminato, forse troppo moderno per i suoi tempi, in parte certamente incompreso (tanto da suscitare invidie e timori destinati a tradursi in leggende nere che lo volevano un mago asservito al demonio), Silvestro non avrà, nei suoi immediati successori, personalità alla sua altezza, Uno dopo l’altro, dalle file dei Crescenzi usciranno tre pontefici mediocri. La morte dell’ultimo di questi, Sergio IV, detto Os porci (Bocca di porco), coincide con la fine del dominio di Giovanni II Crescenzi e l’emergere dei Tuscolani. È il 1012, il trono imperiale è occupato da Enrico II, erede della dinastia degli Ottoni. Non è un re interventista. Ma quando, eletto il «tuscolano» Benedetto VIII, vede presentarsi a corte un tale Gregorio, candidato sconfitto dei Crescenzi che gli chiede legittimazione e protezione, impiega poco a capire che è meglio ignorarlo. Singolare figura di antipapa, questo Gregorio. Di lui sappiamo solo che si prese la briga di viaggiare per quasi 1.400 chilometri per presentarsi davanti al re «con tutti i paramenti apostolici», e vedersi rifiutare il papato. [...]

Quel che è certo è che prima con Benedetto VIII, poi con suo fratello minore, un laico che scelse di chiamarsi Giovanni XIX, infine con un loro nipote, Benedetto IX, i Tuscolani si assicureranno trent’anni di potere assoluto su Roma e sulla Chiesa. Trent’anni di relativa quiete, frutto anche delle buone relazioni instaurate con Enrico II e i successori Corrado II ed Enrico III. Ma nel 1045 tutto finisce. Bruscamente. La vicenda è intricata e avvincente quanto può esserlo una serie tv dei giorni nostri. Dove, sullo sfondo di congiure e alleanze tra due famiglie in spietata e perenne lotta per il potere, aleggia inquietante e sempre incombente la figura dell’ultimo tra i Pontefici che abbiamo appena citato, Benedetto IX, al secolo Teofilatto dei conti di Tuscolo. Un personaggio decisamente fuori dal comune, Benedetto, che tra rivolte, rinunce, deposizioni e scomuniche salì e scese dal trono di Pietro tre volte, sopravvivendo a ben sei tra Papi e antipapi suoi antagonisti. [...]

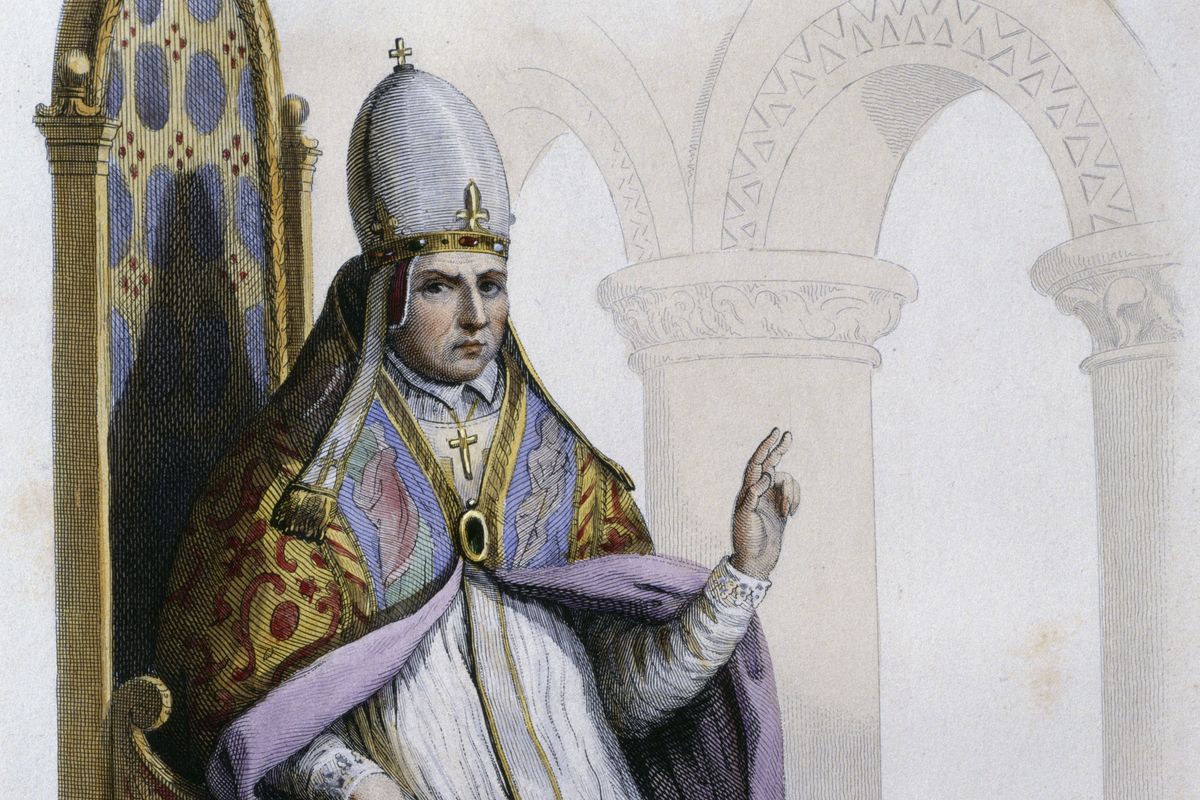

Ma alla fine sono i romani a tenerlo lontano dalla città e a costringerlo a rifugiarsi tra i castelli della Sabina, dove l’indomito tuscolano continuerà a considerarsi Pontefice anche dopo la scomunica fulminata da Leone IX, nel 1049. Il pontificato di Leone IX fu uno dei più eminenti di tutto il Medioevo. Cugino dell’imperatore Corrado II, educato e cresciuto nella Reichskirche di Enrico II, riformatore già nella sua diocesi di Toul, Leone IX incarnò alla massima potenza il paradosso di un Papa eletto per volontà del patricius Romanorum, portatore delle sue istanze riformatrici e, proprio per questo, impegnato con tutte le sue forze nella difesa della libertas Ecclesiae, intesa come difesa della libertà e dell’autorità del suo capo terreno. Con il suo pontificato, contribuì in modo decisivo al formarsi di una nuova autocoscienza della Chiesa di Roma che anticipò sostanzialmente i contenuti della riforma che si è soliti definire «gregoriana». Senza Leone IX, insomma, difficilmente ci sarebbe stato Ildebrando di Soana-Gregorio VII. [...]