True

2025-02-26

Con l'arrivo di Trump la dittatura venezuelana traballa

True

Il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, vero vincitore delle presidenziali, ha dovuto abbandonare il paese rifugiandosi in Spagna, lasciando la sua vice Maria Corina Machado a lottare per la democrazia. I dati dell'Università Cattolica Andrés Bello (Ucab) di Caracas fotografano un paese in estrema difficoltà con una crescita economica in brusca frenata. Il politologo e docente universitario Benigno Alarcon individua gli aspetti che meglio spiegano le difficoltà del Venezuela. «La società venezuelana vive un profondo conflitto dovuto alle elezioni che hanno confermato Maduro che ha estorto un nuovo mandato senza rispettare il voto dei cittadini e senza il riconoscimento della comunità internazionale. Questo sta portando ad un peggioramento delle sanzioni che porteranno ad un calo del 5% dell’economia ed un crollo di un terzo per quanto riguarda le entrare in valuta estera. Tutto questo porterà a far crescere l’inflazione e ad una nuova svalutazione della moneta nazionale che nonostante un intervento della Banca Centrale che ha messo sul mercato quasi 700 milioni di dollari ha raggiunto il 44% del tasso ufficiale ed il 70% del mercato parallelo. Si prevede inoltre che almeno il 4% della popolazione attiva sia pronta a lasciare il paese, indebolendo la forza lavoro». Sono già milioni i venezuelani che hanno dovuto abbandonare la loro patria, creando un fronte di opposizione anche all’estero. Maria Andreina De Grazia è un’attivista ed è soprattutto la figlia di Americo De Grazia, il deputato che da oltre sei mesi è prigioniero delle carceri venezuelane. «Mio padre è stato arrestato senza nessuna motivazione, ma soltanto perché è un oppositore del regime di Maduro che sta distruggendo il tessuto della nostra nazione. La mia famiglia è arrivata qui dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale e mio padre è nato in Venezuela, ma manteniamo la doppia cittadinanza. La mia storia è uguale a quella di milioni di venezuelani che sono stati costretti a scappare all’estero. Ho subito minacce di morte per il mio attivismo giovanile ed universitario e mi sono rifugiata negli Stati Uniti, ma non smetto di lottare per il Venezuela. Il mondo conosce benissimo la nostra situazione, sono molti anni che siamo preda di una dittatura. Prima Hugo Chavez e adesso Nicolas Maduro hanno trasformato il Venezuela in una proprietà privata, dopo aver distrutto tutte le libertà costituzionali. Il parlamento è composto soltanto da fedelissimi del presidente che non fanno altro che obbedire ai suoi ordini. Con Maduro la situazione è addirittura peggiorata, regna la paura e milioni di cittadini lasciano il Venezuela per paura della polizia politica. Le elezioni sono state rubate al popolo perché Edmundo Gonzalez Urrutia era il vero vincitore e adesso c’è Maria Corina Machado a guidare l’opposizione. E’ una donna forte con molta voglia di cambiare il paese e con un grande seguito popolare, ma Nicolas Maduro ha amici potenti. Russia, Cina, Cuba, Iran lo appoggiano per dissanguare il Venezuela che è uno stato ricchissimo. Anche i narcotrafficanti fanno affari a Caracas perché Maduro ha aperto il paese ai peggiori criminali. La mia lotta è soprattutto per la liberazione di mio padre che è un simbolo e che potrebbe aprire le porte del carcere di Elicoide a molti prigionieri politici». Da oltre cento giorni anche il cooperante italiano Alberto Trentini si trova nelle carceri venezuelane arrestato dalla Direzione Generale del Controspionaggio Militare (Dgcim) ed il governo italiano sta facendo pressioni per ottenerne la liberazione, ma in Venezuela lo stato di diritto non esiste più da tempo. Maria Corina Machado è riuscita a radunare intorno a se un’opposizione piuttosto composita e vanta forti rapporti con gli Stati Uniti. I senatori repubblicani Bill Cassidy e Rick Scott hanno minacciato Maduro se avesse toccato il “presidente eletto” Gonzalez Urrutia o Maria Corina Machado, dichiarandosi pronti a scatenare un inferno. La prima amministrazione Trump era arrivata a mettere una taglia di 15 milioni di dollari sulla testa di Nicolas Maduro incriminandolo per narco-terrorismo e cospirazione per esportare cocaina negli Stati Uniti. Oggi la posizione di Donald Trump appare più morbida e i due governi si sono anche parlati per il rimpatrio di cittadini venezuelani espulsi da Washington, ma la lideresa Machado resta convinta dell’appoggio statunitense. Il regime di Maduro è terrorizzato dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e io sono certa che aumenteranno le pressioni per cacciare chi occupa illegalmente il governo di Caracas. L’Europa però deve fare di più passando dalle parole ai fatti, non possono permettere che chi ha rubato le elezioni resti impunito. Nicolas Maduro è il vero capo del temibile Tren de Aragua, il cartello della droga venezuelano, inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. A lui fanno riferimento anche i guerriglieri colombiani che lui utilizza per destabilizzare Bogotà, è un pericolo per tutto il continente, basta vedere che ci sono 2000 persone torturate in carcere senza nessuna accusa reale. Voglio ringraziare la premier italiana Giorgia Meloni che non ha riconosciuto questa falsa vittoria e si è fatta portavoce in Europa delle richiesta di libertà e democrazia del popolo venezuelano». La nuova amministrazione Trump ha una linea meno netta nei rapporti con il Venezuela soprattutto stando alle dichiarazioni dell’inviato speciale Richard Grenell, anche se il Segretario di Stato Marco Rubio spinge per un appoggio forte e deciso all’opposizione anti-madurista. Il Venezuela appare però saldamente nelle mani di Nicolas Maduro e la sanzioni hanno cementato il suo rapporto con diversi partner internazionali. Caracas ha anche ufficialmente chiesto di entrare a far parte dei Brics, l’alleanza economica e politica guidata da Cina e Russia, un modo per rafforzare il proprio peso e sentirsi le spalle protette dall’asse Mosca-Pechino.

La prima emigrazione italiana. Troppo presto per cogliere i «frutti dell’Eden» (1947-1952)

Mai come nel secondo dopoguerra gli italiani sognarono l’«Eldorado». Prostrati dalle conseguenze del conflitto perduto, strangolati dal caro vita della seconda metà degli anni Quaranta e dalla cronica mancanza di lavoro, in particolar modo nel Mezzogiorno, sognavano il riscatto abbandonando la povera terra natale per un futuro migliore. Una storia già vista anche nei primi anni del Novecento, quando i piroscafi degli emigranti portarono centinaia di migliaia di emigranti nei porti degli Stati Uniti, dell’Argentina, del Brasile. Dopo il 1945 il flusso riprese con maggiori difficoltà rispetto al passato a causa delle restrizioni che i paesi a forte flusso di immigrazione avevano applicato. Ma rispetto a qualche decennio prima, una nuova frontiera pareva aprirsi alle speranze degli italiani in fuga dalla miseria: il Venezuela.

Lontano dalle rotte migratorie nella prima metà del secolo, il Paese sudamericano era stato solo sfiorato dall’arrivo di nuovi lavoratori dall’Europa. Ma a partire dagli anni Venti la scoperta e la successiva estrazione di petrolio ne avevano cambiato radicalmente le prospettive di crescita. I giacimenti, concentrati particolarmente nella zona di Maracaibo ad Ovest del Paese, furono sin dalle origini sfruttati dagli Stati Uniti attraverso accordi di royalty che lasciavano al governo di Caracas una buona fetta dei ricavi, contribuendo in modo determinante ad una crescita rapida ed esponenziale di una nazione fino ad allora essenzialmente agricola, poco popolata e con scarse o inesistenti infrastrutture.

Gli italiani presenti in Venezuela tra gli anni Trenta e la fine della guerra superavano a malapena le tremila unità. Una comunità limitata formata soprattutto da agricoltori e piccoli commercianti, giunti oltreoceano con un bagaglio professionale che aveva loro garantito occupazione nell’unico settore relativamente sviluppato fino ad allora, quello agroalimentare. Italiani sono alcuni pastifici, negozi e centri di importazione di prodotti italiani. Nascono anche i primi ristoranti e pasticcerie apprezzati per l’attrattiva che il «gusto italiano» ha nel mondo della belle époque. Si tratta comunque di un numero limitato di presenze, che non influiscono in modo determinante ad un cambiamento socio-economico come quello che interessò il Venezuela del dopoguerra. Per meglio comprendere i motivi che causarono la prima grande migrazione di massa degli italiani verso il Venezuela, è importante ricordare le vicende politiche ed economiche che interessarono il Paese appena dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Caratterizzato da forte instabilità, il governo di Caracas aveva alternato fasi di apertura democratica a periodi di gestione autoritaria da parte dei militari. Fu il caso del presidente Medina Angarita, generale dell’esercito in carica dal 1941, che consolidò i legami con gli Stati Uniti (dichiarando guerra all’Asse) e attuando una serie di misure populiste atte a ridurre timidamente gli squilibri socioeconomici del Paese. Nel primissimo dopoguerra la mano passò al socialdemocratico Romulo Bétancourt, che iniziò una timida fase riformista e che fu il primo a promuovere l’apertura delle frontiere all’immigrazione. Durante il suo governo fu promulgata la «Ley de immigraciòn y colonizaciòn», che mirava ad una regolamentazione del flusso di ingresso di migranti (soprattutto europei) incentrata sul settore agricolo, secondo la visione di Bétancourt finalizzata a differenziare lo sviluppo del Venezuela dando un contrappeso al petrolio e quindi alla dipendenza da Washington. Fu in questo periodo che si verificò la prima ondata di emigranti dall’Italia e il mito di un nuovo «Eldorado» oltreoceano. La voce della nuova terra dai frutti dorati arriva rapidamente in Italia, anche se per i lavoratori che si apprestano a solcare l’Atlantico il Venezuela è del tutto sconosciuto, ben lontano dagli echi di cronaca di Paesi dalla lunga storia di immigrazione italiana come gli Usa o l’Argentina. Partire costava molto, un viaggio in nave ben 150mila lire. Tuttavia nel 1948 saranno circa 7.000 gli italiani (in particolare campani e siciliani) che attraccheranno nel porto de La Guaira, costa del mar dei Caraibi separata da Caracas da una catena montuosa che i nuovi arrivati valicavano percorrendo strade precarie e vertiginose. Nella capitale la ricerca del lavoro è spesso un calvario. Proprio per la politica del governo, la richiesta principale è di lavoratori agricoli.

Ma il Paese non è ancora pronto ad assorbire in modo ottimale la nuova mono d’opera. L’agricoltura del grande latifondo è se possibile peggio di quella che i migranti del Sud Italia si erano lasciati alle spalle. Bétancourt vorrebbe frazionarla e creare una proprietà medio-piccola in colonie gestite da immigrati e creoli. La condizione dei pionieri dell’immigrazione italiana partiva dunque con il piede sbagliato. Molti lavoratori si vennero a trovare distanti dai fasti di Caracas, capitale in progressiva crescita, braccati in appezzamenti in località remote spesso battute da inondazioni dovute alle piogge torrenziali dei tropici, a coltivare per una misera paga una terra improduttiva abbandonata negli anni dai precedenti proprietari e ora in mano al governo, affiancati a contadini venezuelani dei quali gli italiani sentono la crescente ostilità, anche per il fatto che i nuovi arrivati hanno un’urgenza di attività e di riscatto che la loro natura di caraibici non riesce a comprendere. In altri settori le cose andavano anche peggio. Né l’industria né le infrastrutture si erano sviluppate e spesso i piccoli commercianti o esercenti italiani che avevano avviato un’attività erano presto spodestati dai creoli. Questa situazione, che non rispecchiava certamente l’idea che gli emigranti italiani avevano del Venezuela, generò un fenomeno che per tutto il primo periodo dell’immigrazione italiana si verificò al porto de La Guaira. Al posto di essere salutati con bandiere e fazzoletti, i nuovi arrivati venivano accolti dai connazionali al grido di «tornate indietro!». Gli italiani non ascoltarono il consiglio e per lo più rimasero, resistendo alle dure condizioni del Paese che li aveva accolti. Il saldo migratorio, pur con una flessione tra il 1948 e il 1950, rimane positivo. Gli italiani che arrivarono in quegli anni difficili portarono con sé un bagaglio di piccole ma fondamentali capacità lavorative. Molti emigranti meridionali avevano imparato sin da ragazzi non solo il lavoro dei campi, ma anche i rudimenti dell’edilizia, le umili professioni artigianali come quella del calzolaio, tanto che nei primi anni della loro presenza gli italiani venivano chiamati dai venezuelani «zapateros», ciabattini appunto. Laddove non vi erano case decenti, gli italiani le costruirono con la forza delle braccia. Questo spirito di iniziativa, legato alla mera sopravvivenza e alla massima tensione verso il riscatto in una scommessa dove avevano puntato tutti i loro averi cominciò a dare i suoi frutti. La natura di lavoratori instancabili iniziò ad attirare l’attenzione delle autorità locali che mostrarono da allora un certo apprezzamento per quegli stranieri che, sfidando le tante privazioni, contribuivano alla crescita del Venezuela pre-«boom» economico. Alcuni casi, forse curiosi ma non meno significativi, caratterizzarono l’attività italiana alla fine degli anni Quaranta. Nella regione di Mèrida, la porta delle Ande, a 4.118 metri di altitudine due italiani costruirono il primo rifugio sul Nudo de Apartadero. Il «Pico de l’aguila» era nato nel 1950 per iniziativa di Franco Anzil e Valentino Metzer. Si trattava di una struttura di gusto totalmente alpino che i due avevano fatto costruire con materiali provenienti dall’Italia. Il primo, istruttore degli Alpini in patria, contribuirà negli anni successivi allo sviluppo del turismo montano. Anzil fu tra i fondatori del «Club Andino venezolano», forgiato sulla falsariga del Cai italiano. Oltre alle migliaia di italiani che alla fine del decennio lottarono per sopravvivere e per vedere realizzato il sogno dell’emigrante lavorando una terra ingrata o cercando di farsi spazio nel campo del piccolo commercio si affacciarono per la prima volta anche i pescatori venuti dalle coste italiane del Mediterraneo. Dalla Sicilia al Tirreno che bagna le coste toscane, furono diversi i proprietari di motopescherecci ad affrontare l’oceano per gettare le reti nel mare dei Caraibi. Le cronache dell’epoca raccontano dell’epopea di un gruppo di pescatori di Viareggio che, cacciati dalle acque della Corsica dai francesi, tentarono l’avventura del Venezuela già all’inizio del 1950. A Las Palmas, dopo aver navigato per 6.000 miglia, gettarono le reti due grandi pescherecci del proprietario Attilio Barsanti, che da allora saranno di casa nelle acque pescose del Venezuela. I pescatori italiani contribuiranno anche a cambiare i gusti locali, spingendo per il maggiore consumo di pesce che fino ad allora era rimasto in coda alla catena alimentare dei clienti Venezuelani.

Un sogno che si avvera: gli italiani e l’«età dell’oro» sotto il governo di Pèrez Jimenez (1952-1958)

Mentre gli emigranti italiani lottavano per il lavoro e la dignità, grandi cambiamenti nella politica venezuelana apparvero all’orizzonte. Il socialdemocratico Bétancourt aveva lasciato la guida del paese al compagno di partito Acciòn Democratica Ròmulo Gallegos, che governò il paese per pochi mesi, quando fu infine rovesciato da un golpe militare guidato da una giunta guidata da Carlos Delgado Chalbaud in cui figurava anche il generale Marcos Pèrez Jimenez. Il nuovo capo del governo fu a sua volta assassinato nel 1950 e, dopo una breve parentesi in cui la giunta mise a capo il civile Germán Suárez Flamerich, Marcos Pèrez Jimenez prese definitivamente il potere con un golpe senza sangue.

La sua ascesa determinò un deciso cambio di rotta rispetto ai governi democratici del secondo dopoguerra. La riforma agraria di Bétancourt fu definitivamente accantonata, mentre l’economia fu orientata quasi esclusivamente al petrolio, le cui rendite negli anni Cinquanta sarebbero cresciute rapidamente. Confermando il forte legame con gli Stati Uniti di Truman e di Eisenhower in quanto baluardo sicuro contro l’espansione di movimenti e partiti marxisti, il militare presidente forgiò la crescita del Venezuela sul modello degli Usa, rafforzando il legame commerciale che garantiva a Washington un grande flusso di esportazioni verso il Paese sudamericano. Le rendite derivate dalle royalties per lo sfruttamento dei giacimenti rese in poco tempo il Venezuela il paese più ricco del Sudamerica, tanto che nel 1955 il governo di Caracas ebbe la possibilità di poter spendere oltre 1,5 milioni di dollari al giorno. Una grande parte di questi introiti, la base dell’«Eldorado» tanto atteso dagli italiani, fu spesa in grandiose opere pubbliche e infrastrutturali. Alla metà degli anni Cinquanta, Caracas sembrava Los Angeles. Il consumismo era alle stelle, quasi un comandamento. Le case borghesi avevano gli elettrodomestici e le strade della capitale erano percorse dalle imponenti auto americane. L’orizzonte della città, la cui popolazione era triplicata in soli 10 anni, mutava con le sagome dei primi grattacieli, con i pilastri dei grandi svincoli stradali. Pérez Jimenez aveva urgente bisogno di mano d’opera per tenere il passo di una crescita così vertiginosa. Tra le migliaia di immigrati che sbarcavano nei porti del Paese ebbe un occhio di riguardo per gli italiani. Oltre all’affinità culturale, il capo della giunta vedeva l’alto livello professionale e la grande smania di lavoro e guadagno. L’apertura delle porte del Venezuela aveva anche uno scopo di controllo sociale, secondo la visione di Pérez Jimenez. L’accoglienza di italiani (e a seguire portoghesi e spagnoli) e in generale di immigrati dall’Europa fu uno strumento che il capo del governo di Caracas cercò di utilizzare per perseguire quella che potremmo, con un’astrazione storica, chiamare una «sostituzione etnica» al contrario rispetto a quella di cui si discute oggi. Jimenez, che pure era di sangue indio per una parte, vedeva nei nuovi arrivati una forte propensione al lavoro che nelle popolazioni native non era presente. Anche da un punto di vista politico gli immigrati europei costituivano un baluardo di consensi, diversamente dalle turbolente popolazioni locali più sensibili all’influenza dei movimenti rivoluzionari di stampo marxista. Nel 1952, primo anno del suo governo, gli italiani che si erano trasferiti in Venezuela erano già saliti a 80.000, praticamente tutti assorbiti in particolare modo nel settore dell’edilizia e delle grandi infrastrutture (ponti, dighe, centrali). Durante gli anni Cinquanta, anche il settore petrolifero venezuelano vide la crescente presenza di manodopera italiana. Ne è un esempio il caso di Ciudad Ojeda, sulle rive del lago di Maracaibo. Fondata nel 1936 dopo un incendio che ne distrusse le antiche case su palafitte, negli anni Cinquanta divenne un centro nevralgico dell’industria petrolifera. Qui si erano trasferiti agli inizi del «boom» migliaia di italiani che non si accontentarono delle catapecchie messe loro a disposizione, ma costruirono grazie alle capacità manuali una vera e propria cittadina. Nel pieno del periodo di massimo sviluppo della seconda metà degli anni Cinquanta Ojeda sembrava una little Italy con casette dotate di garage e aria condizionata. Da rimarcare è ancora una volta la peculiarità del lavoro italiano nel settore petrolifero. Non si trattava di manodopera non qualificata, perché grazie al mestiere che spesso avevano imparato in Italia, i nuovi coloni della cittadina sul lago di Maracaibo erano «contrattisti» ossia liberi professionisti che stipulavano con le grandi compagnie petroliferi accordi per la manutenzione o gestione dei materiali d’opera. Questa condizione professionale contribuì in molti casi al successo economico degli italo.venezuelani rispetto ad altri immigrati meno qualificati.

Nel 1956 la presenza italiana cresce ancora, arrivando a circa 120mila unità. Collegata dall’anno precedente da un volo Alitalia Roma-Milano-Caracas, la capitale ospitò nel febbraio del 1956 la fiera «L’Italia produce», alla presenza di Pèrez Jimenez e dell’allora ambasciatore italiano Justo Giusti del Giardino.

Negli anni d’oro dello sviluppo urbanistico e infrastrutturale del Venezuela, sopra la massa di emigrati italiani che fecero crescere la nazione alcuni divennero particolarmente influenti, dei veri e propri «tycoon». Questo è sicuramente il caso del salernitano Filippo Gagliardi, emigrante della prima ora. Giunto in Venezuela per la prima volta da Montesano nel 1927, non vi trovò fortuna e fu costretto a rientrare in Italia. Nel 1937 riprese la via dell’Atlantico e, tra i primi italiani impegnati nel settore, costruì le basi di quello che sarà l’«impero del cemento» di «Don Felipe», come veniva chiamato dai venezuelani. Sotto Pèrez Jimenez, di cui fu amico personale, la sua fortuna ebbe un’impennata. Tanto da diventare, nella terra di origine e in Italia, un benefattore. Elargì fondi al suo paese di origine dove fece costruire opere imponenti, diede la luce ai paesi isolati del Vallo Di Diano, regalò milioni agli alluvionati del Polesine. Legato a doppio filo con la giunta di Caracas, fu nominato da Jimenez coordinatore del bacino elettorale degli italo-venezuelani. Rimase in Venezuela fino alla caduta della giunta militare, per poi rientrare in Italia a causa delle accuse di collaborazionismo. Un tentativo di rientro a Caracas del 1967 non ebbe il successo sperato e Filippo Gagliardi morirà in Italia nel 1968.

Un altro caso di estremo successo italiano in Venezuela fu quello di Pompeo D’Ambrosio. Salernitano come Gagliardi, era nato a Campagna nel 1917. Laureato in amministrazione delle colonie, era reduce di El-Alamein. A differenza di Gagliardi, emigrò in Venezuela nel 1951 quando la giunta militare aprì del tutto le porte all’immigrazione italiana. Entrò come funzionario al Banco Latino di Caracas, durante la carriera fu tra i principali finanziatori del lavoro italiano in Venezuela, in particolare contribuendo alla crescita di grandi società fondate dai suoi conterranei nel settore delle costruzioni. A D’Ambrosio furono legate due grandi realtà imprenditoriali fondate da italo-venezuelani: Vinccler (Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico), ancora oggi leader nelle grandi costruzioni e in mano alla famiglia fondatrice Clerico e di Construcctora Delpre, guidata dall’ingegnere italo-venezuelano Enrique Delfino che nel 1969 iniziò la costruzione del più importante centro direzionale di Caracas, il «Parque Central».

Il Venezuela degli anni ’50 (ma fino a quasi tutto il decennio successivo) fu una opportunità economica non solo per gli emigranti, ma anche per le grandi aziende italiane che entravano anch’esse in una fase di forte sviluppo dopo la lunga crisi postbellica. Nel Venezuela di Pèrez Jimenez arrivò la Fiat con la fondazione di uno stabilimento a La València nel 1954. Da Lambrate arrivò anche la Innocenti in virtù di un accordo con le autorità di Caracas che necessitavano del know how necessario alla realizzazione di un grande polo siderurgico nello Stato di Bolìvar. L’azienda milanese si occupò della realizzazione delle strutture e dei macchinari costruiti in Italia, fondando la Siderúrgica del Orinoco C.A. (SIDOR) nel 1955. A Maracaibo, la manodopera italiana contribuì alla costruzione di un simbolo dell’ingegneria mondiale. Nel 1957 il governo stanziò i fondi per la realizzazione del monumentale ponte «General Rafael Urdaneta», progettato da Riccardo Morandi. Lungo 8,7 km sopra le acque del lago, presenta ben 135 campate disegnate con la classica «V» marchio di fabbrica dell’ingegnere italiano.

L’età dell’oro e di Pèrez Jimenez si interruppe bruscamente nel 1958, dopo che il militare capo del governo aveva elaborato una legge elettorale che prevedesse il voto degli italiani suoi alleati (Ley de elecciones). Ma il crescente malcontento sia dei venezuelani che degli stessi vertici militari nei confronti di Jimenez, uniti al calo di sostegno da parte degli Stati Uniti che ritennero pericoloso tenerlo al potere per evitare una nuova Cuba e rischiare di perdere le risorse petrolifere fecero cadere il governo in carica da 6 anni. Pèrez Jimenez fu esiliato e finirà i suoi giorni nella Spagna di Francisco Franco. Per gli italiani in Venezuela, i mesi che seguirono la caduta della giunta rappresentarono un «piccolo Terrore». Prosperati negli anni vertiginosi di Jimenez, subirono la vendetta dei partiti clandestini e dei lavoratori locali. Una serie di azioni intimidatorie portò a numerosi danni alle attività italiane, nonché a una decina di feriti negli scontri di piazza. L’immigrazione italiana, concentrata in pochi anni e oggetto di una crescita fulminea, costituiva un’eccezione nella storia migratoria dell’America. Tanto fu efficace quanto divenne poi indispensabile e radicata nel tessuto economico e sociale del Venezuela, che la popolazione italiana non fu sottoposta ad una diaspora dai governi seguenti, primo dei quali fu il secondo mandato di Bétancourt dal 1959. Ci furono parecchi rientri, questo è un dato di fatto. E la curva migratoria scese di colpo dopo il 1958, rimanendo stabile su livelli molto più bassi fino agli anni Settanta quando praticamente si spense del tutto. Ma non solamente fattori geopolitici generarono la fine dell’emigrazione di massa degli italiani in Venezuela. A seimila miglia nautiche di distanza, l’Italia del miracolo economico cresceva come era cresciuto il Venezuela nel decennio precedente e all’emigrazione tradizionale verso altri Paesi si sostituì quella interna verso le grandi fabbriche del Nord. Ma il segno lasciato dal lavoro degli italiani, guardando l’orizzonte di Caracas, leggendo le influenze culturali ancora oggi radicate nel Paese, indicano la storia di una comunità che ha forgiato con il lavoro, la speranza, il sudore, la storia di una nazione.

Continua a leggereRiduci

Le elezioni farsa del luglio scorso, che hanno permesso a Nicolas Maduro di restare al potere, hanno definitivamente trasformato il Venezuela in una dittatura che soffoca ogni forma di dissenso con la violenza. La testimonianza dell'attivista italo-venezuelana Maria Andreina De Grazia.Storia e storie dell’emigrazione italiana in Venezuela: concentrata nel secondo dopoguerra, si inserì in un Paese in forte crescita economica al cui sviluppo fu determinante negli anni Cinquanta.Lo speciale contiene due articoli.Il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, vero vincitore delle presidenziali, ha dovuto abbandonare il paese rifugiandosi in Spagna, lasciando la sua vice Maria Corina Machado a lottare per la democrazia. I dati dell'Università Cattolica Andrés Bello (Ucab) di Caracas fotografano un paese in estrema difficoltà con una crescita economica in brusca frenata. Il politologo e docente universitario Benigno Alarcon individua gli aspetti che meglio spiegano le difficoltà del Venezuela. «La società venezuelana vive un profondo conflitto dovuto alle elezioni che hanno confermato Maduro che ha estorto un nuovo mandato senza rispettare il voto dei cittadini e senza il riconoscimento della comunità internazionale. Questo sta portando ad un peggioramento delle sanzioni che porteranno ad un calo del 5% dell’economia ed un crollo di un terzo per quanto riguarda le entrare in valuta estera. Tutto questo porterà a far crescere l’inflazione e ad una nuova svalutazione della moneta nazionale che nonostante un intervento della Banca Centrale che ha messo sul mercato quasi 700 milioni di dollari ha raggiunto il 44% del tasso ufficiale ed il 70% del mercato parallelo. Si prevede inoltre che almeno il 4% della popolazione attiva sia pronta a lasciare il paese, indebolendo la forza lavoro». Sono già milioni i venezuelani che hanno dovuto abbandonare la loro patria, creando un fronte di opposizione anche all’estero. Maria Andreina De Grazia è un’attivista ed è soprattutto la figlia di Americo De Grazia, il deputato che da oltre sei mesi è prigioniero delle carceri venezuelane. «Mio padre è stato arrestato senza nessuna motivazione, ma soltanto perché è un oppositore del regime di Maduro che sta distruggendo il tessuto della nostra nazione. La mia famiglia è arrivata qui dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale e mio padre è nato in Venezuela, ma manteniamo la doppia cittadinanza. La mia storia è uguale a quella di milioni di venezuelani che sono stati costretti a scappare all’estero. Ho subito minacce di morte per il mio attivismo giovanile ed universitario e mi sono rifugiata negli Stati Uniti, ma non smetto di lottare per il Venezuela. Il mondo conosce benissimo la nostra situazione, sono molti anni che siamo preda di una dittatura. Prima Hugo Chavez e adesso Nicolas Maduro hanno trasformato il Venezuela in una proprietà privata, dopo aver distrutto tutte le libertà costituzionali. Il parlamento è composto soltanto da fedelissimi del presidente che non fanno altro che obbedire ai suoi ordini. Con Maduro la situazione è addirittura peggiorata, regna la paura e milioni di cittadini lasciano il Venezuela per paura della polizia politica. Le elezioni sono state rubate al popolo perché Edmundo Gonzalez Urrutia era il vero vincitore e adesso c’è Maria Corina Machado a guidare l’opposizione. E’ una donna forte con molta voglia di cambiare il paese e con un grande seguito popolare, ma Nicolas Maduro ha amici potenti. Russia, Cina, Cuba, Iran lo appoggiano per dissanguare il Venezuela che è uno stato ricchissimo. Anche i narcotrafficanti fanno affari a Caracas perché Maduro ha aperto il paese ai peggiori criminali. La mia lotta è soprattutto per la liberazione di mio padre che è un simbolo e che potrebbe aprire le porte del carcere di Elicoide a molti prigionieri politici». Da oltre cento giorni anche il cooperante italiano Alberto Trentini si trova nelle carceri venezuelane arrestato dalla Direzione Generale del Controspionaggio Militare (Dgcim) ed il governo italiano sta facendo pressioni per ottenerne la liberazione, ma in Venezuela lo stato di diritto non esiste più da tempo. Maria Corina Machado è riuscita a radunare intorno a se un’opposizione piuttosto composita e vanta forti rapporti con gli Stati Uniti. I senatori repubblicani Bill Cassidy e Rick Scott hanno minacciato Maduro se avesse toccato il “presidente eletto” Gonzalez Urrutia o Maria Corina Machado, dichiarandosi pronti a scatenare un inferno. La prima amministrazione Trump era arrivata a mettere una taglia di 15 milioni di dollari sulla testa di Nicolas Maduro incriminandolo per narco-terrorismo e cospirazione per esportare cocaina negli Stati Uniti. Oggi la posizione di Donald Trump appare più morbida e i due governi si sono anche parlati per il rimpatrio di cittadini venezuelani espulsi da Washington, ma la lideresa Machado resta convinta dell’appoggio statunitense. Il regime di Maduro è terrorizzato dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e io sono certa che aumenteranno le pressioni per cacciare chi occupa illegalmente il governo di Caracas. L’Europa però deve fare di più passando dalle parole ai fatti, non possono permettere che chi ha rubato le elezioni resti impunito. Nicolas Maduro è il vero capo del temibile Tren de Aragua, il cartello della droga venezuelano, inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. A lui fanno riferimento anche i guerriglieri colombiani che lui utilizza per destabilizzare Bogotà, è un pericolo per tutto il continente, basta vedere che ci sono 2000 persone torturate in carcere senza nessuna accusa reale. Voglio ringraziare la premier italiana Giorgia Meloni che non ha riconosciuto questa falsa vittoria e si è fatta portavoce in Europa delle richiesta di libertà e democrazia del popolo venezuelano». La nuova amministrazione Trump ha una linea meno netta nei rapporti con il Venezuela soprattutto stando alle dichiarazioni dell’inviato speciale Richard Grenell, anche se il Segretario di Stato Marco Rubio spinge per un appoggio forte e deciso all’opposizione anti-madurista. Il Venezuela appare però saldamente nelle mani di Nicolas Maduro e la sanzioni hanno cementato il suo rapporto con diversi partner internazionali. Caracas ha anche ufficialmente chiesto di entrare a far parte dei Brics, l’alleanza economica e politica guidata da Cina e Russia, un modo per rafforzare il proprio peso e sentirsi le spalle protette dall’asse Mosca-Pechino.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/con-l-arrivo-di-trump-la-dittatura-venezuelana-traballa-2671223326.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-prima-emigrazione-italiana-troppo-presto-per-cogliere-i-frutti-delleden-1947-1952" data-post-id="2671223326" data-published-at="1740572721" data-use-pagination="False"> La prima emigrazione italiana. Troppo presto per cogliere i «frutti dell’Eden» (1947-1952) Mai come nel secondo dopoguerra gli italiani sognarono l’«Eldorado». Prostrati dalle conseguenze del conflitto perduto, strangolati dal caro vita della seconda metà degli anni Quaranta e dalla cronica mancanza di lavoro, in particolar modo nel Mezzogiorno, sognavano il riscatto abbandonando la povera terra natale per un futuro migliore. Una storia già vista anche nei primi anni del Novecento, quando i piroscafi degli emigranti portarono centinaia di migliaia di emigranti nei porti degli Stati Uniti, dell’Argentina, del Brasile. Dopo il 1945 il flusso riprese con maggiori difficoltà rispetto al passato a causa delle restrizioni che i paesi a forte flusso di immigrazione avevano applicato. Ma rispetto a qualche decennio prima, una nuova frontiera pareva aprirsi alle speranze degli italiani in fuga dalla miseria: il Venezuela.Lontano dalle rotte migratorie nella prima metà del secolo, il Paese sudamericano era stato solo sfiorato dall’arrivo di nuovi lavoratori dall’Europa. Ma a partire dagli anni Venti la scoperta e la successiva estrazione di petrolio ne avevano cambiato radicalmente le prospettive di crescita. I giacimenti, concentrati particolarmente nella zona di Maracaibo ad Ovest del Paese, furono sin dalle origini sfruttati dagli Stati Uniti attraverso accordi di royalty che lasciavano al governo di Caracas una buona fetta dei ricavi, contribuendo in modo determinante ad una crescita rapida ed esponenziale di una nazione fino ad allora essenzialmente agricola, poco popolata e con scarse o inesistenti infrastrutture.Gli italiani presenti in Venezuela tra gli anni Trenta e la fine della guerra superavano a malapena le tremila unità. Una comunità limitata formata soprattutto da agricoltori e piccoli commercianti, giunti oltreoceano con un bagaglio professionale che aveva loro garantito occupazione nell’unico settore relativamente sviluppato fino ad allora, quello agroalimentare. Italiani sono alcuni pastifici, negozi e centri di importazione di prodotti italiani. Nascono anche i primi ristoranti e pasticcerie apprezzati per l’attrattiva che il «gusto italiano» ha nel mondo della belle époque. Si tratta comunque di un numero limitato di presenze, che non influiscono in modo determinante ad un cambiamento socio-economico come quello che interessò il Venezuela del dopoguerra. Per meglio comprendere i motivi che causarono la prima grande migrazione di massa degli italiani verso il Venezuela, è importante ricordare le vicende politiche ed economiche che interessarono il Paese appena dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Caratterizzato da forte instabilità, il governo di Caracas aveva alternato fasi di apertura democratica a periodi di gestione autoritaria da parte dei militari. Fu il caso del presidente Medina Angarita, generale dell’esercito in carica dal 1941, che consolidò i legami con gli Stati Uniti (dichiarando guerra all’Asse) e attuando una serie di misure populiste atte a ridurre timidamente gli squilibri socioeconomici del Paese. Nel primissimo dopoguerra la mano passò al socialdemocratico Romulo Bétancourt, che iniziò una timida fase riformista e che fu il primo a promuovere l’apertura delle frontiere all’immigrazione. Durante il suo governo fu promulgata la «Ley de immigraciòn y colonizaciòn», che mirava ad una regolamentazione del flusso di ingresso di migranti (soprattutto europei) incentrata sul settore agricolo, secondo la visione di Bétancourt finalizzata a differenziare lo sviluppo del Venezuela dando un contrappeso al petrolio e quindi alla dipendenza da Washington. Fu in questo periodo che si verificò la prima ondata di emigranti dall’Italia e il mito di un nuovo «Eldorado» oltreoceano. La voce della nuova terra dai frutti dorati arriva rapidamente in Italia, anche se per i lavoratori che si apprestano a solcare l’Atlantico il Venezuela è del tutto sconosciuto, ben lontano dagli echi di cronaca di Paesi dalla lunga storia di immigrazione italiana come gli Usa o l’Argentina. Partire costava molto, un viaggio in nave ben 150mila lire. Tuttavia nel 1948 saranno circa 7.000 gli italiani (in particolare campani e siciliani) che attraccheranno nel porto de La Guaira, costa del mar dei Caraibi separata da Caracas da una catena montuosa che i nuovi arrivati valicavano percorrendo strade precarie e vertiginose. Nella capitale la ricerca del lavoro è spesso un calvario. Proprio per la politica del governo, la richiesta principale è di lavoratori agricoli. Ma il Paese non è ancora pronto ad assorbire in modo ottimale la nuova mono d’opera. L’agricoltura del grande latifondo è se possibile peggio di quella che i migranti del Sud Italia si erano lasciati alle spalle. Bétancourt vorrebbe frazionarla e creare una proprietà medio-piccola in colonie gestite da immigrati e creoli. La condizione dei pionieri dell’immigrazione italiana partiva dunque con il piede sbagliato. Molti lavoratori si vennero a trovare distanti dai fasti di Caracas, capitale in progressiva crescita, braccati in appezzamenti in località remote spesso battute da inondazioni dovute alle piogge torrenziali dei tropici, a coltivare per una misera paga una terra improduttiva abbandonata negli anni dai precedenti proprietari e ora in mano al governo, affiancati a contadini venezuelani dei quali gli italiani sentono la crescente ostilità, anche per il fatto che i nuovi arrivati hanno un’urgenza di attività e di riscatto che la loro natura di caraibici non riesce a comprendere. In altri settori le cose andavano anche peggio. Né l’industria né le infrastrutture si erano sviluppate e spesso i piccoli commercianti o esercenti italiani che avevano avviato un’attività erano presto spodestati dai creoli. Questa situazione, che non rispecchiava certamente l’idea che gli emigranti italiani avevano del Venezuela, generò un fenomeno che per tutto il primo periodo dell’immigrazione italiana si verificò al porto de La Guaira. Al posto di essere salutati con bandiere e fazzoletti, i nuovi arrivati venivano accolti dai connazionali al grido di «tornate indietro!». Gli italiani non ascoltarono il consiglio e per lo più rimasero, resistendo alle dure condizioni del Paese che li aveva accolti. Il saldo migratorio, pur con una flessione tra il 1948 e il 1950, rimane positivo. Gli italiani che arrivarono in quegli anni difficili portarono con sé un bagaglio di piccole ma fondamentali capacità lavorative. Molti emigranti meridionali avevano imparato sin da ragazzi non solo il lavoro dei campi, ma anche i rudimenti dell’edilizia, le umili professioni artigianali come quella del calzolaio, tanto che nei primi anni della loro presenza gli italiani venivano chiamati dai venezuelani «zapateros», ciabattini appunto. Laddove non vi erano case decenti, gli italiani le costruirono con la forza delle braccia. Questo spirito di iniziativa, legato alla mera sopravvivenza e alla massima tensione verso il riscatto in una scommessa dove avevano puntato tutti i loro averi cominciò a dare i suoi frutti. La natura di lavoratori instancabili iniziò ad attirare l’attenzione delle autorità locali che mostrarono da allora un certo apprezzamento per quegli stranieri che, sfidando le tante privazioni, contribuivano alla crescita del Venezuela pre-«boom» economico. Alcuni casi, forse curiosi ma non meno significativi, caratterizzarono l’attività italiana alla fine degli anni Quaranta. Nella regione di Mèrida, la porta delle Ande, a 4.118 metri di altitudine due italiani costruirono il primo rifugio sul Nudo de Apartadero. Il «Pico de l’aguila» era nato nel 1950 per iniziativa di Franco Anzil e Valentino Metzer. Si trattava di una struttura di gusto totalmente alpino che i due avevano fatto costruire con materiali provenienti dall’Italia. Il primo, istruttore degli Alpini in patria, contribuirà negli anni successivi allo sviluppo del turismo montano. Anzil fu tra i fondatori del «Club Andino venezolano», forgiato sulla falsariga del Cai italiano. Oltre alle migliaia di italiani che alla fine del decennio lottarono per sopravvivere e per vedere realizzato il sogno dell’emigrante lavorando una terra ingrata o cercando di farsi spazio nel campo del piccolo commercio si affacciarono per la prima volta anche i pescatori venuti dalle coste italiane del Mediterraneo. Dalla Sicilia al Tirreno che bagna le coste toscane, furono diversi i proprietari di motopescherecci ad affrontare l’oceano per gettare le reti nel mare dei Caraibi. Le cronache dell’epoca raccontano dell’epopea di un gruppo di pescatori di Viareggio che, cacciati dalle acque della Corsica dai francesi, tentarono l’avventura del Venezuela già all’inizio del 1950. A Las Palmas, dopo aver navigato per 6.000 miglia, gettarono le reti due grandi pescherecci del proprietario Attilio Barsanti, che da allora saranno di casa nelle acque pescose del Venezuela. I pescatori italiani contribuiranno anche a cambiare i gusti locali, spingendo per il maggiore consumo di pesce che fino ad allora era rimasto in coda alla catena alimentare dei clienti Venezuelani. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/con-l-arrivo-di-trump-la-dittatura-venezuelana-traballa-2671223326.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="un-sogno-che-si-avvera-gli-italiani-e-l-eta-delloro-sotto-il-governo-di-perez-jimenez-1952-1958" data-post-id="2671223326" data-published-at="1740572721" data-use-pagination="False"> Un sogno che si avvera: gli italiani e l’«età dell’oro» sotto il governo di Pèrez Jimenez (1952-1958) Mentre gli emigranti italiani lottavano per il lavoro e la dignità, grandi cambiamenti nella politica venezuelana apparvero all’orizzonte. Il socialdemocratico Bétancourt aveva lasciato la guida del paese al compagno di partito Acciòn Democratica Ròmulo Gallegos, che governò il paese per pochi mesi, quando fu infine rovesciato da un golpe militare guidato da una giunta guidata da Carlos Delgado Chalbaud in cui figurava anche il generale Marcos Pèrez Jimenez. Il nuovo capo del governo fu a sua volta assassinato nel 1950 e, dopo una breve parentesi in cui la giunta mise a capo il civile Germán Suárez Flamerich, Marcos Pèrez Jimenez prese definitivamente il potere con un golpe senza sangue.La sua ascesa determinò un deciso cambio di rotta rispetto ai governi democratici del secondo dopoguerra. La riforma agraria di Bétancourt fu definitivamente accantonata, mentre l’economia fu orientata quasi esclusivamente al petrolio, le cui rendite negli anni Cinquanta sarebbero cresciute rapidamente. Confermando il forte legame con gli Stati Uniti di Truman e di Eisenhower in quanto baluardo sicuro contro l’espansione di movimenti e partiti marxisti, il militare presidente forgiò la crescita del Venezuela sul modello degli Usa, rafforzando il legame commerciale che garantiva a Washington un grande flusso di esportazioni verso il Paese sudamericano. Le rendite derivate dalle royalties per lo sfruttamento dei giacimenti rese in poco tempo il Venezuela il paese più ricco del Sudamerica, tanto che nel 1955 il governo di Caracas ebbe la possibilità di poter spendere oltre 1,5 milioni di dollari al giorno. Una grande parte di questi introiti, la base dell’«Eldorado» tanto atteso dagli italiani, fu spesa in grandiose opere pubbliche e infrastrutturali. Alla metà degli anni Cinquanta, Caracas sembrava Los Angeles. Il consumismo era alle stelle, quasi un comandamento. Le case borghesi avevano gli elettrodomestici e le strade della capitale erano percorse dalle imponenti auto americane. L’orizzonte della città, la cui popolazione era triplicata in soli 10 anni, mutava con le sagome dei primi grattacieli, con i pilastri dei grandi svincoli stradali. Pérez Jimenez aveva urgente bisogno di mano d’opera per tenere il passo di una crescita così vertiginosa. Tra le migliaia di immigrati che sbarcavano nei porti del Paese ebbe un occhio di riguardo per gli italiani. Oltre all’affinità culturale, il capo della giunta vedeva l’alto livello professionale e la grande smania di lavoro e guadagno. L’apertura delle porte del Venezuela aveva anche uno scopo di controllo sociale, secondo la visione di Pérez Jimenez. L’accoglienza di italiani (e a seguire portoghesi e spagnoli) e in generale di immigrati dall’Europa fu uno strumento che il capo del governo di Caracas cercò di utilizzare per perseguire quella che potremmo, con un’astrazione storica, chiamare una «sostituzione etnica» al contrario rispetto a quella di cui si discute oggi. Jimenez, che pure era di sangue indio per una parte, vedeva nei nuovi arrivati una forte propensione al lavoro che nelle popolazioni native non era presente. Anche da un punto di vista politico gli immigrati europei costituivano un baluardo di consensi, diversamente dalle turbolente popolazioni locali più sensibili all’influenza dei movimenti rivoluzionari di stampo marxista. Nel 1952, primo anno del suo governo, gli italiani che si erano trasferiti in Venezuela erano già saliti a 80.000, praticamente tutti assorbiti in particolare modo nel settore dell’edilizia e delle grandi infrastrutture (ponti, dighe, centrali). Durante gli anni Cinquanta, anche il settore petrolifero venezuelano vide la crescente presenza di manodopera italiana. Ne è un esempio il caso di Ciudad Ojeda, sulle rive del lago di Maracaibo. Fondata nel 1936 dopo un incendio che ne distrusse le antiche case su palafitte, negli anni Cinquanta divenne un centro nevralgico dell’industria petrolifera. Qui si erano trasferiti agli inizi del «boom» migliaia di italiani che non si accontentarono delle catapecchie messe loro a disposizione, ma costruirono grazie alle capacità manuali una vera e propria cittadina. Nel pieno del periodo di massimo sviluppo della seconda metà degli anni Cinquanta Ojeda sembrava una little Italy con casette dotate di garage e aria condizionata. Da rimarcare è ancora una volta la peculiarità del lavoro italiano nel settore petrolifero. Non si trattava di manodopera non qualificata, perché grazie al mestiere che spesso avevano imparato in Italia, i nuovi coloni della cittadina sul lago di Maracaibo erano «contrattisti» ossia liberi professionisti che stipulavano con le grandi compagnie petroliferi accordi per la manutenzione o gestione dei materiali d’opera. Questa condizione professionale contribuì in molti casi al successo economico degli italo.venezuelani rispetto ad altri immigrati meno qualificati.Nel 1956 la presenza italiana cresce ancora, arrivando a circa 120mila unità. Collegata dall’anno precedente da un volo Alitalia Roma-Milano-Caracas, la capitale ospitò nel febbraio del 1956 la fiera «L’Italia produce», alla presenza di Pèrez Jimenez e dell’allora ambasciatore italiano Justo Giusti del Giardino.Negli anni d’oro dello sviluppo urbanistico e infrastrutturale del Venezuela, sopra la massa di emigrati italiani che fecero crescere la nazione alcuni divennero particolarmente influenti, dei veri e propri «tycoon». Questo è sicuramente il caso del salernitano Filippo Gagliardi, emigrante della prima ora. Giunto in Venezuela per la prima volta da Montesano nel 1927, non vi trovò fortuna e fu costretto a rientrare in Italia. Nel 1937 riprese la via dell’Atlantico e, tra i primi italiani impegnati nel settore, costruì le basi di quello che sarà l’«impero del cemento» di «Don Felipe», come veniva chiamato dai venezuelani. Sotto Pèrez Jimenez, di cui fu amico personale, la sua fortuna ebbe un’impennata. Tanto da diventare, nella terra di origine e in Italia, un benefattore. Elargì fondi al suo paese di origine dove fece costruire opere imponenti, diede la luce ai paesi isolati del Vallo Di Diano, regalò milioni agli alluvionati del Polesine. Legato a doppio filo con la giunta di Caracas, fu nominato da Jimenez coordinatore del bacino elettorale degli italo-venezuelani. Rimase in Venezuela fino alla caduta della giunta militare, per poi rientrare in Italia a causa delle accuse di collaborazionismo. Un tentativo di rientro a Caracas del 1967 non ebbe il successo sperato e Filippo Gagliardi morirà in Italia nel 1968.Un altro caso di estremo successo italiano in Venezuela fu quello di Pompeo D’Ambrosio. Salernitano come Gagliardi, era nato a Campagna nel 1917. Laureato in amministrazione delle colonie, era reduce di El-Alamein. A differenza di Gagliardi, emigrò in Venezuela nel 1951 quando la giunta militare aprì del tutto le porte all’immigrazione italiana. Entrò come funzionario al Banco Latino di Caracas, durante la carriera fu tra i principali finanziatori del lavoro italiano in Venezuela, in particolare contribuendo alla crescita di grandi società fondate dai suoi conterranei nel settore delle costruzioni. A D’Ambrosio furono legate due grandi realtà imprenditoriali fondate da italo-venezuelani: Vinccler (Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico), ancora oggi leader nelle grandi costruzioni e in mano alla famiglia fondatrice Clerico e di Construcctora Delpre, guidata dall’ingegnere italo-venezuelano Enrique Delfino che nel 1969 iniziò la costruzione del più importante centro direzionale di Caracas, il «Parque Central».Il Venezuela degli anni ’50 (ma fino a quasi tutto il decennio successivo) fu una opportunità economica non solo per gli emigranti, ma anche per le grandi aziende italiane che entravano anch’esse in una fase di forte sviluppo dopo la lunga crisi postbellica. Nel Venezuela di Pèrez Jimenez arrivò la Fiat con la fondazione di uno stabilimento a La València nel 1954. Da Lambrate arrivò anche la Innocenti in virtù di un accordo con le autorità di Caracas che necessitavano del know how necessario alla realizzazione di un grande polo siderurgico nello Stato di Bolìvar. L’azienda milanese si occupò della realizzazione delle strutture e dei macchinari costruiti in Italia, fondando la Siderúrgica del Orinoco C.A. (SIDOR) nel 1955. A Maracaibo, la manodopera italiana contribuì alla costruzione di un simbolo dell’ingegneria mondiale. Nel 1957 il governo stanziò i fondi per la realizzazione del monumentale ponte «General Rafael Urdaneta», progettato da Riccardo Morandi. Lungo 8,7 km sopra le acque del lago, presenta ben 135 campate disegnate con la classica «V» marchio di fabbrica dell’ingegnere italiano.L’età dell’oro e di Pèrez Jimenez si interruppe bruscamente nel 1958, dopo che il militare capo del governo aveva elaborato una legge elettorale che prevedesse il voto degli italiani suoi alleati (Ley de elecciones). Ma il crescente malcontento sia dei venezuelani che degli stessi vertici militari nei confronti di Jimenez, uniti al calo di sostegno da parte degli Stati Uniti che ritennero pericoloso tenerlo al potere per evitare una nuova Cuba e rischiare di perdere le risorse petrolifere fecero cadere il governo in carica da 6 anni. Pèrez Jimenez fu esiliato e finirà i suoi giorni nella Spagna di Francisco Franco. Per gli italiani in Venezuela, i mesi che seguirono la caduta della giunta rappresentarono un «piccolo Terrore». Prosperati negli anni vertiginosi di Jimenez, subirono la vendetta dei partiti clandestini e dei lavoratori locali. Una serie di azioni intimidatorie portò a numerosi danni alle attività italiane, nonché a una decina di feriti negli scontri di piazza. L’immigrazione italiana, concentrata in pochi anni e oggetto di una crescita fulminea, costituiva un’eccezione nella storia migratoria dell’America. Tanto fu efficace quanto divenne poi indispensabile e radicata nel tessuto economico e sociale del Venezuela, che la popolazione italiana non fu sottoposta ad una diaspora dai governi seguenti, primo dei quali fu il secondo mandato di Bétancourt dal 1959. Ci furono parecchi rientri, questo è un dato di fatto. E la curva migratoria scese di colpo dopo il 1958, rimanendo stabile su livelli molto più bassi fino agli anni Settanta quando praticamente si spense del tutto. Ma non solamente fattori geopolitici generarono la fine dell’emigrazione di massa degli italiani in Venezuela. A seimila miglia nautiche di distanza, l’Italia del miracolo economico cresceva come era cresciuto il Venezuela nel decennio precedente e all’emigrazione tradizionale verso altri Paesi si sostituì quella interna verso le grandi fabbriche del Nord. Ma il segno lasciato dal lavoro degli italiani, guardando l’orizzonte di Caracas, leggendo le influenze culturali ancora oggi radicate nel Paese, indicano la storia di una comunità che ha forgiato con il lavoro, la speranza, il sudore, la storia di una nazione.

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 24 febbraio con Carlo Cambi

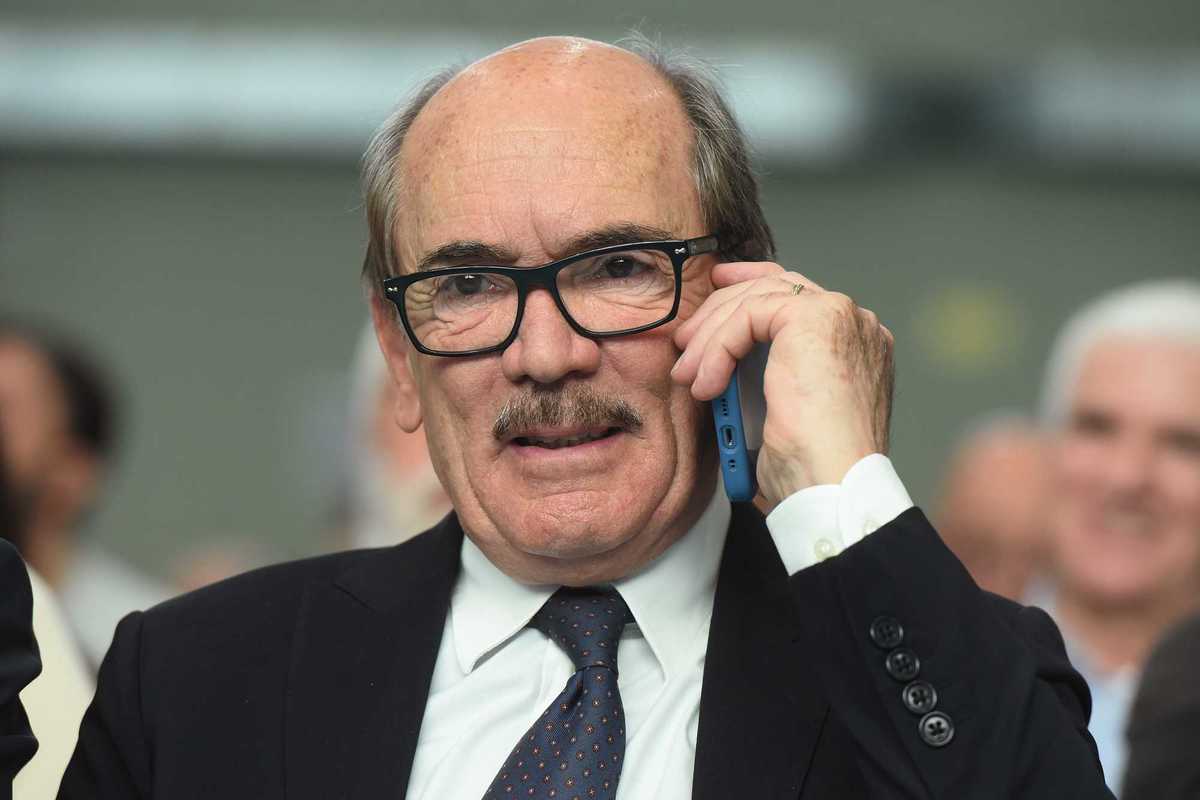

Federico Cafiero de Raho (Imagoeconomica)

La relazione approvata ieri in Commissione antimafia è un atto d’accusa per Federico Cafiero de Raho, ex capo della Procura nazionale antimafia ora parlamentare pentastellato e vicepresidente proprio della Commissione (ieri assente). La relazione, di 202 pagine, che analizza anche il materiale recuperato dalle due inchieste giudiziarie (della Procura di Perugia e poi di quella romana) che si sono concentrate sull’ex pm della Procura nazionale antimafia Antonio Laudati e sul luogotenente della Guardia di finanza che coordinava il gruppo Sos (le Segnalazioni di operazioni sospette che provenivano dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, ndr), Pasquale Striano, aggiunge che «il deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell’ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la Direzione nazionale antimafia in quegli anni». La relazione non descrive un contesto di «inconsapevolezza» né di «mera superficialità». Al contrario, parla di «un protagonista» che avrebbe «adottato o controfirmato provvedimenti organizzativi riguardanti la gestione delle Sos», e che dunque sarebbe stato «pienamente consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio, delle vulnerabilità del sistema e dei vantaggi operativi che tali vulnerabilità gli garantivano in termini di libertà, elasticità e possibilità di intervento in fatti di forte impatto pubblico e oltremodo sensibili politicamente». Ai commissari della maggioranza devono essere tornate in mente le chat dell’era Palamara. Nel luglio 2017, dopo la bocciatura per la Procura di Napoli assegnata a Giovanni Melillo, l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti scriveva a Luca Palamara: «Cerchiamo adesso di salvare il soldato De Raho. Il risultato in qualche modo lo consente». Pochi mesi dopo, il Csm lo nomina procuratore nazionale antimafia. Palamara avvisa Minniti: «Votato De Raho cinque voti, Scarpinato (anche lui diventato parlamentare pentastellato, ndr) 1». Risposta: «Eccellente. Grazie». Le chat raccontano anche un pressing diretto. Il 24 luglio 2017 de Raho scrive a Palamara: «Caro Luca sono in piazza Esedra… Ma vieni fuori o ci sentiamo per telefono?… Scusa Luca a che punto siete?… Luca ti aspetto per parlare con te… so che è finita la Commissione». E ancora: «Tieni conto che sono in piazza Esedra da quasi due ore. Non è tanto l’attesa quanto l’immagine che due autovetture blindate possono dare in questa piazza». E a provare che il pressing di de Raho fosse noto c’è un messaggio del consigliere di Area Valerio Fracassi a Palamara: «Cafiero batte il Csm palmo a palmo a caccia di voti. Non va bene e rischia di farsi male. Ha visitato i laici che pensa siano incerti». D’altra parte, la riflessione finale della Commissione è questa: «Non sull’identità di ipotetici mandanti, ma sulla presenza di una struttura permeabile e vulnerabile nella quale interessi ulteriori, non identificati nelle indagini, esterni o sovraordinati rispetto all’azione materiale realizzata da Striano, potrebbero aver trovato vantaggio nell’illecita sottrazione e circolazione di informazioni sensibili». Il Gruppo Sos, coordinato da Laudati, non era «un elemento periferico o marginale della Direzione nazionale antimafia», ma «uno strumento fondamentale di analisi finanziaria e informativa di grande rilevanza». Il suo funzionamento, sostiene la maggioranza, era «ben noto al procuratore nazionale», perché «gli appunti e gli atti di impulso prodotti dal gruppo di lavoro raggiungevano sistematicamente la sua scrivania». La conclusione è netta: «il procuratore nazionale antimafia sapeva, ed è difficile sostenere il contrario». La relazione parla di «tolleranza verso prassi illegittime o anche illecite» e di «assenza totale di controlli effettivi». Non come un incidente imprevisto, ma come «una precisa e consapevole scelta gestionale che consentiva al vertice della Dna di operare entro un perimetro privo di vincoli procedurali stringenti». Una frase pesa più delle altre: «La permeabilità del sistema, più che un errore, fu una condizione che de Raho considerò funzionale». Quando «il controllo è debole la discrezionalità diventa ampia». E «lo spazio per interventi orientati aumenta in conseguenza». La relazione definisce «emblematiche» le vicende relative agli atti di impulso sulla Lega Nord. Il quadro è riassunto così: il Gruppo Sos e Laudati «avevano predisposto un atto di impulso attingendo a Sos non matchate dai sistemi, su fatti e materie che esorbitavano dalla competenza della Dna»; il procuratore aggiunto Giovanni Russo «alza le spalle; de Raho rimbrotta tutti, ma firma l’atto di impulso». L’atto viene «mandato a quattro Procure distrettuali, tra le quali Milano». Dopo il pasticcio, «nessuna conseguenza, nessuna sanzione, nessuna nuova disposizione organizzativa interna», ma solo «un invito rivolto alla Direzione investigativa antimafia a non trasmettere più Sos che non fossero di competenza della Dna». La seconda vicenda è quella che coinvolge Armando Siri. De Raho, ricostruisce la maggioranza, «pur non richiedendone direttamente l’invio, di fatto ha indotto gli organi investigativi, ed in particolare la Dia, a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta non di interesse Dna». Ne nasce «un atto di impulso a carico di un sottosegretario in carica [… ], scarno, diverso dagli altri, originato da notizie apprese dalla stampa», per «ipotesi di reato estranee alla competenza della Dna (corruzione)». Viene inviato «a una Procura (Roma) che stava già procedendo», mentre per la stessa Sos «stava già procedendo un’altra Procura ancora (Milano), per reati anch’essi estranei al perimetro di competenze della Dna (riciclaggio)». Il flusso informativo della vicenda Siri è definito come «caratterizzato da elementi sintomatici di un funzionamento altamente compromesso». Il sistema, secondo la Commissione, «consentiva agevolmente una gestione orientata e selettiva dei dossier». Non un episodio isolato, ma «il paradigma di un modo di operare». Il vertice «disponendo di un sistema informativo senza barriere, poteva imprimere direzioni, sottolineature, tempi e priorità». E la relazione sottolinea che quel sistema produceva effetti «prevalentemente orientati verso lo stesso spettro politico (i partiti di centro destra e la Lega Nord in particolare)». C’è poi un ultimo passaggio, altrettanto pesante. Le risultanze mostrano che, «nonostante la sua funzione apicale, la gravità e natura oggettivamente irrituale delle condotte emerse, l’approfondimento investigativo nei suoi confronti è stato sorprendentemente minimo, quasi formale». Le escussioni sono descritte come «caratterizzate da un profilo di incongruità e superficialità», «prive di contestazioni puntuali» e senza «qualunque efficace tentativo di verificare l’effettivo grado di conoscenza, o anche di prevedibile conoscibilità, delle condotte illecite occorse». La conseguenza è definita «paradossale»: si è finito per «sottrarre alla ricostruzione proprio l’anello apicale di quel sistema». E ancora: «L’indagine (giudiziaria, ndr) non ha valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del procuratore nazionale». Il risultato: «Questo deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell’ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la Dna in quegli anni». Nel capitolo dedicato agli «accessi illeciti in concorso con i giornalisti», la relazione entra in un terreno ancora più delicato: il rapporto tra chi estrae i dati e chi li pubblica. Il punto di partenza è la denuncia del ministro Giudo Crosetto. La relazione ricostruisce la sequenza: accessi alle banche dati, pubblicazione degli articoli, apertura del fascicolo. E sottolinea la coincidenza temporale tra le consultazioni e l’uscita dei pezzi. Il tutto viene inserito nel quadro più ampio del «traffico organizzato di dati informatici». Il nome di Emiliano Fittipaldi compare in questo contesto, come firma del quotidiano Domani che aveva pubblicato gli articoli oggetto di denuncia. Il generale della Guardia di finanza Umberto Sirico, invece, viene indicato come un «punto di passaggio obbligato dell’analisi». Non «un semplice superiore gerarchico», ma «un riferimento costante» della parabola di Striano, il luogotenente delle Fiamme gialle attorno al quale ruota l’inchiesta giudiziaria. Il rapporto, ricostruito dai messaggi sul cellulare del militare, avrebbe assunto «i tratti di una vera e propria sponsorizzazione interna». Sirico «accompagna e favorisce il percorso di Striano» e ne avrebbe curato l’inserimento «nel punto esatto dell’organigramma che consentiva la massima libertà operativa e il pieno accesso alle banche dati». Una scelta «non casuale», ma «l’esito di un percorso costruito, calibrato e orientato». Nei messaggi sarebbe emersa la formula chiave della «carta bianca». Una espressione che, secondo la relazione, descrive «la totale assenza di limiti» per Striano. Ma «il profilo ancora più delicato», stando ai commissari della maggioranza, sarebbe da rintracciare nella responsabilità dei vertici generali del Corpo, a partire dall’allora comandante generale Giuseppe Zafarana. Il suo compito non era conoscere ogni singola operazione, ma «garantire che l’architettura complessiva del sistema di sicurezza funzioni». Eppure, dalle sue dichiarazioni rese l’11 dicembre 2024 davanti alla Procura di Perugia emerge, secondo la relazione, «una divaricazione difficilmente accettabile» tra il livello di responsabilità previsto dalla legge e l’azione concreta svolta. Ancora più grave, per la Commissione, il fatto che, pur in presenza di «evidenti e note fughe di notizie in materia di Sos», il comandante generale non abbia attivato «alcun doveroso meccanismo di verifica interna». Le opposizioni rispondono con due relazioni di minoranza. Una è a firma Cinque stelle. L’altra è unitaria: Pd, M5s, Avs e altri. Secondo la minoranza, nel testo approvato c’è una «indebita sovrapposizione con l’indagine della magistratura» che mette in discussione «la separazione dei poteri» e «l’indipendenza del potere giudiziario». Per l’opposizione è «un tentativo di colpire prerogative e credibilità di un parlamentare eletto dal popolo», che «si è sempre caratterizzato per l’impegno costante e riconosciuto contro le organizzazioni mafiose e per la legalità». Al di là delle considerazioni politiche, la relazione della maggioranza fotografa una stagione della Direzione nazionale antimafia. Per fortuna archiviata.

Continua a leggereRiduci

La Scientifica a Rogoredo sul luogo dell'omicidio (Ansa)

Le polemiche, infatti, non si fermano allo scudo penale per poliziotti e carabinieri, provvedimento di cui la sinistra chiede il ritiro dopo la messinscena di Rogoredo, ma si usa il caso per sostenere che una magistratura sottomessa non sarebbe mai riuscita a scoprire le menzogne di Cinturrino.

Ovviamente si tratta di balle, così come una balla colossale è che con lo scudo penale l’agente l’avrebbe fatta franca. Innanzitutto, cominciamo col dire che non esiste alcun scudo penale. Basta infatti leggere il decreto Sicurezza per rendersene conto. Nessuno parla di una immunità da offrire a chi indossa una divisa. E nessuno ha ipotizzato di concedere alla polizia una licenza di picchiare, sparare o tanto meno di uccidere. Semplicemente per decreto il governo ha provato a introdurre una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati, per evitare quello che in genere chiamiamo «atto dovuto». Ci sono scontri di piazza e qualche manifestante si fa male, come accaduto a Pisa tempo fa? Le forze dell’ordine finiscono sul banco degli imputati, cioè nel registro degli indagati: prima ancora che siano accertati i fatti. Il provvedimento dell’esecutivo prova a ovviare a questo problema, che per poliziotti e carabinieri significa comunque dover ingaggiare un legale e sopportare le spese della difesa. Come? In presenza di una causa di giustificazione, il pm procede con l’annotazione preliminare in un modello separato, consentendo comunque alla persona iscritta la possibilità di farsi assistere da un avvocato e dai suoi collaboratori. Si tratta di un alleggerimento della posizione che funziona solo se sono evidenti le cause che hanno giustificato il comportamento della persona, con l’obbligo per il pubblico ministero di procedere in tempi celeri. Questo è uno scudo? Non mi pare. E infatti i primi a non essere particolarmente contenti sono i poliziotti, che all’immunità non puntano, mentre invece tengono molto a vedersi garantite le spese legali a carico dello Stato, perché ora, per indagini avviate a seguito dell’esercizio delle funzioni di polizia, devono pagare l’avvocato di tasca loro.

Ma se il problema dello scudo penale che non c’è è usato strumentalmente dopo il caso Cinturrino, la vera arma impropria impugnata dalla sinistra è il No al referendum, le cui argomentazioni a quanto pare si sono rafforzate proprio a seguito del caso di Rogoredo.

La riflessione dei compagni poggia sul seguente ragionamento. Sono stati i magistrati a scoprire la messinscena di Cinturrino. La riforma della giustizia sottomette i magistrati. Ergo, al referendum bisogna votare No. In realtà, l’argomentazione non sta in piedi. Per prima cosa perché a dubitare della versione fornita dall’agente omicida sono stati i colleghi della squadra mobile, che da subito hanno indagato sulla vicenda. Certo, portando le risultanze al pm, ma le testimonianze e i rilievi li hanno raccolti altri agenti. Seconda obiezione: se anche fosse stata in vigore la riforma della giustizia, con la separazione delle carriere, i poliziotti non avrebbero fatto il loro lavoro indagando sul conto di Cinturrino? E non sarebbero comunque stati obbligati a riferire al pubblico ministero? Ovviamente sì. Dunque, che cosa c’entra la riforma con i fatti di Rogoredo? Per conto mio, c’entra solo per un motivo: il poliziotto che ha ucciso il giovane Mansouri è stato arrestato e cacciato dalla polizia e – sono certo - pagherà caro il suo debito con la giustizia. I magistrati che arrestano innocenti e talvolta nascondono le prove a discarico degli indagati invece non pagano mai e possono continuare non solo a fare ciò che facevano, ma addirittura l’unico rischio che corrono è di vedersi promossi. Lo so che ora direte che di qua c’è un funzionario dello Stato che si è rivelato un assassino e di là un funzionario dello Stato che ha sbagliato. Ma io non chiedo gli arresti per chi non ha ucciso ma ha «solo» commesso un errore grave: chiedo tuttavia che l’Alta corte disciplinare istituita dalla riforma della giustizia lo giudichi senza sconti. I medici del Monaldi che con Domenico hanno fallito il trapianto di cuore pagheranno. Perché il magistrato che rovina la vita a un innocente non deve pagare?

Continua a leggereRiduci