Si chiama fitoalimurgia ed è la scienza che studia la raccolta di piante selvatiche edibili. Il termine compare nel 1767, quando Giovanni Targioni Tozzetti pubblica Alimurgia, o sia Modo di render meno gravi le carestie, proposto per sollievo dei poveri, una sorta di manuale di sopravvivenza nelle condizioni di scarsità alimentare che all'epoca ciclicamente affamava il popolo. Può sembrare paradossale che la fitoalimurgia stia ridestando grande interesse oggi, quando il problema nel mondo occidentale industrializzato e capitalistico è, casomai, l'eccesso di alimenti a disposizione, e quando ormai quella natura da cui raccogliere cibo come Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre non è più a portata di mano, nella nostra quotidianità iperurbana ultracementificata e supertecnologica. In realtà, è proprio per questo motivo che le consuetudini del passato si riprendono la ribalta con vigore: vengono rivalutate e tornano ad essere applicate proprio perché la contemporaneità non cancelli completamente il rapporto tra uomo e natura.

Chi cerca di vivere in modo più rustico riscopre, dunque, l'antica sapienza della ricerca delle erbe spontanee selvatiche, si arma di coltellino da taglio e cestino di vimini e si avventura a raccogliere. Col foraging - così si chiama tale disciplina in lingua inglese - si ritorna un po' allo stadio umano evolutivo precedente a quello agricolo-pastorizio. L'uomo cacciatore-raccoglitore, oltre a braccare animali, infatti, raccoglieva erbe e frutti selvatici per nutrirsene.

Quella conoscenza era patrimonio comune ancora ai tempi delle nostre nonne che vivevano in campagna. Esse conoscevano bene il valore delle cicoriette selvatiche o dei rovi spontanei di more, da raccogliere come verdura e frutta donata alla propria tavola dalla natura. Così i nostri nonni, oltre a saper cacciare e pescare, andavano a cercare funghi nei boschi, pinoli in pineta, e persino le lumache. Il foraging, allora, accanto alla coltivazione e all'allevamento, era ancora la norma e quella sapienza si tramandava di generazione in generazione.

«Era primavera, e io passavo il mio tempo nei campi, curiosando, minuziosamente osservando e assaggiando», scrive Eleonora Matarrese nel davvero bellissimo La cuoca selvatica. Storie e ricette per portare la natura in tavola. «Ho capito da sola che il tarassaco è amaro, la cicoria un po' di più, ma l'aspraggine li supera tutti; invece quello che mia nonna chiamava cristallo è più dolciastro. E così fin dall'infanzia la mia vita è stata costellata di selvatiche: non solo erbe, ma anche radici, tuberi, cortecce, bacche, rizomi, funghi. Tutto ciò che la natura spontaneamente offre ogni giorno dell'anno, anche in inverno. Perché se nell'immaginario comune è la primavera la stagione propizia per la raccolta, in realtà lo sono molto di più l'estate e l'autunno (le feste del raccolto cadono in ottobre sin dalla notte dei tempi), e anche durante l'inverno si può portare alla luce ciò che è nascosto e protetto sottoterra».

Le regole dell'arte

Nel libro pubblicato da Bompiani la Matarrese ricorda che Henry David Thoreau definì «i campi e le colline una tavola sempre apparecchiata» ed elenca i motivi per cui dilettarsi oggi nella raccolta di erbe selvatiche. Eccone alcuni: vivere la natura (riavvicinandosi a quella realtà che l'uomo contemporaneo abbandona e bistratta sempre più); stare all'aria aperta e fare esercizio fisico (camminare in mezzo al verde alla ricerca di piante edibili ha il sapore di una caccia al «tesoro genuino» e rappresenta un esercizio fisico in immersione nell'ossigeno che ci strappa dalla sedentarietà); soddisfazione personale («la raccolta fatta con le proprie mani regala un appagante senso di soddisfazione che non ha nulla a che vedere con l'acquisto di cibo già pronto e confezionato dagli scaffali di un negozio», scrive l'autrice); mangiare in modo sano, nutriente e a prezzi stracciati (le erbe non costano nulla e sono un cibo biologico di alta qualità); mangiare prodotti di filiera corta (parafrasando Benedetta Parodi potremmo dire che il cibo selvatico è «raccolto e mangiato», e ciò consente di porre nel piatto verdure che più fresche non si può, evitando così quella dispersione del valore nutrizionale dei vegetali che può verificarsi a causa del tempo che passa solitamente tra la raccolta effettiva e il nostro acquisto al supermercato).

La Matarrese stila anche il decalogo del buon raccoglitore: sincerarsi che raccogliere in un determinato luogo sia permesso dalla legge; non raccogliere piante proibite (e non esuberare rispetto alla quantità consentita in caso di raccolta regolamentata); fare estrema attenzione ai «sosia tossici», cioè alle piante che somigliano a quelle edibili, ma non solo non sono la stessa cosa, anzi sono pure velenose; non sacrificare una pianta invano (considerare la necessità della raccolta); non eccedere («non razziate fiori e bacche come se foste davanti ai prodotti in offerta di un supermercato», perché bisogna portare rispetto per la pianta, lasciandone intatte le parti vitali, anche per gli animali che se ne cibano o per i raccoglitori successivi); raccogliere in luoghi il più incontaminati possibile; non raccogliere piante malate; non danneggiare l'ambiente; pulire le erbe sul posto conservandole in sacchetti di carta forati perché respirino fino a casa e poi mangiarle in tempi brevi; seguire il calendario di raccolta in modo da raccogliere piante nel loro «tempo balsamico», cioè quando presentano il contenuto ideale, ossia più alto, di principi attivi.

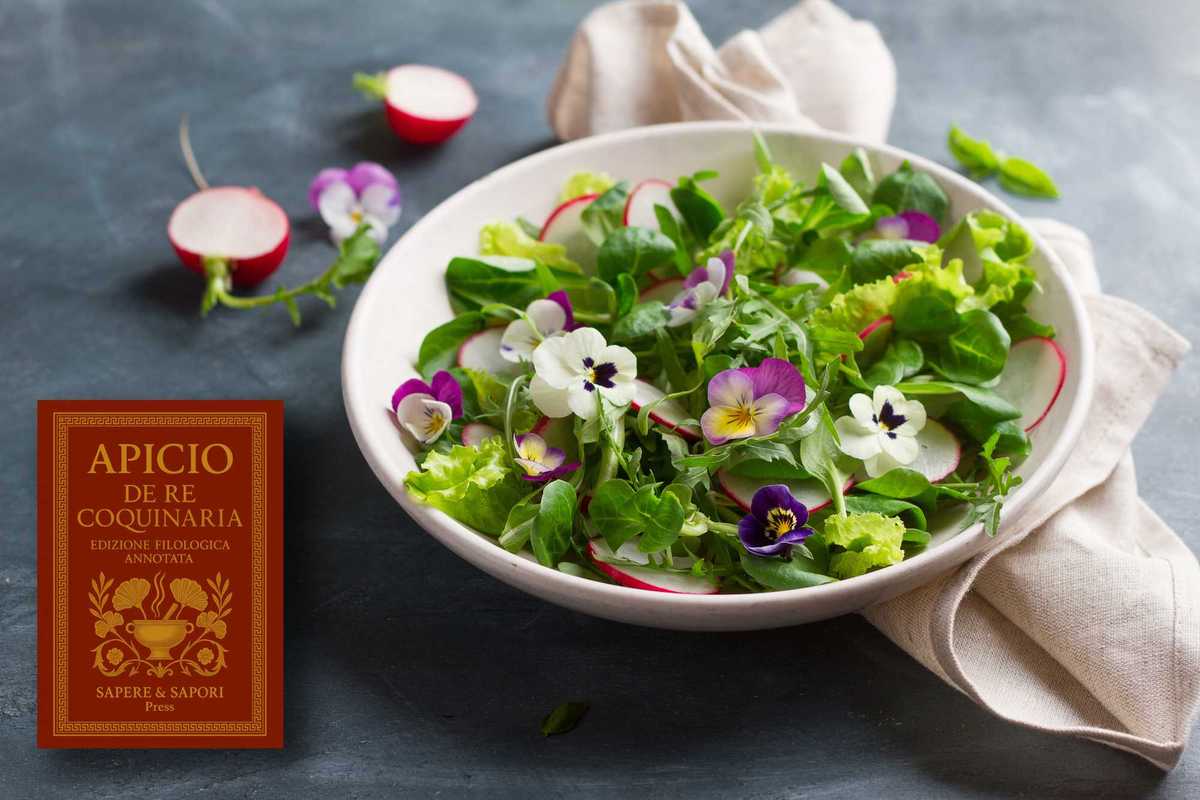

Sono molte le ricette della nostra cucina tradizionale che si avvantaggiano dell'uso di erbe selvatiche. La frittata di germogli di luppolo, per esempio. O l'erbazzone, che oggi si prepara con bietole coltivate, ma un tempo si infarciva con le erbette selvatiche. Un altro classico, squisito, è il risotto con le ortiche. Volendo raccogliere queste ultime da sé, ci si deve premunire di guanti da giardinaggio per non toccarne a mani nude i peli urticanti, che procurano bruciore e prurito (il participio presente urticante deriva proprio dall'etimo latino della pianta, urtica dioica). Anche il fine dining sta riscoprendo gli ingredienti selvatici: la versione gourmet più apprezzata del risotto con le ortiche è sicuramente quella dello chef stellato Eugenio Boer, che oltre alle citate piante utilizza formaggio di capra, lavanda e polline. Il risultato è un meraviglioso piatto che trasforma più elementi forieri di quella selvaticità culinaria di cui stiamo parlando in un vero e proprio trono per questi ultimi - e ci ricorda che anche molti fiori, come appunto quelli di lavanda, sono commestibili, così come lo è il polline, frutto del lavoro delle api al pari della pappa reale e del miele, altri doni della natura sempre meno utilizzati nell'alimentazione contemporanea.

Le erbe selvatiche sono state tra le prime fonti di nutrimento dell'umanità. Ma per i nostri antenati non erano solo cibo: furono al contempo anche le loro prime medicine e i primi prodotti di bellezza. Emblematica è la storia dell'antinfiammatorio non steroideo Aspirina, uno dei farmaci più venduti al mondo. È composta di acido acetilsalicilico, molecola brevettata dalla Bayer, ma già il medico Ippocrate, duemila anni e qualche secolo prima della casa farmaceutica tedesca, aveva scritto della polvere amara estratta dalla corteccia di salice e delle sue proprietà antidolorifiche e antipiretiche, mentre Erodoto aveva raccontato di un popolo con una maggiore resistenza alle malattie che usava masticare foglie di salice: era l'acido salicilico prima dell'Aspirina, recuperato direttamente dalla pianta invece che in farmacia. Ma gli esempi di questo tipo sono molti. L'Ananase, altro farmaco antinfiammatorio e antiflogistico, è composto di bromelina, due enzimi proteolitici contenuti nella polpa e soprattutto nel gambo dell'ananas. L'aceto dei quattro ladri, un composto di aceto ed erbe (salvia, lavanda, rosmarino, timo e aglio, ma nel tempo se se sono registrate varie versioni con altre erbe) con azione antisettica, nel diciottesimo secolo era venduto nelle farmacie francesi e faceva parte della Farmacopea del Corpo medico francese.

Anche il già citato Ippocrate utilizzava aceti con erbe in macero a scopo medicamentoso. Il nome di questo aceto fa tradizionalmente riferimento ai ladri che durante le epidemie di peste in Europa riuscivano a derubare i contagiati vivi e morti senza mai contrarre a loro volta il morbo letale, proprio perché si proteggevano con questo aceto.

Medicinali senza tempo

Curarsi con le erbe e altri rimedi naturali senza tempo di Valentina Beggio, edito da Gribaudo, è una mini enciclopedia dedicata proprio a rivelare tanti «medicinali» reperibili in natura. La Beggio spiega anche come piantare in casa e prendersi cura delle erbe aromatiche, oltre ai loro poteri paramedicali e di cura estetica. Naturalmente il consiglio preventivo dell'autrice è di non fare mai affidamento sull'autodiagnosi, di ricordare che tutte le erbe possono presentare effetti tossici (soprattutto se usate in quantità eccessive) e di rivolgersi in ogni caso al medico o al naturopata prima di assumerne. Ciò precisato, il libro spiega come si possono usare corteccia, gemme, foglie, steli, fiori, frutti e semi e realizzare «preparati» contenenti i principi attivi delle piante come infusi, decotti, tisane, macerati, tinture, tinture vinose, cataplasmi, compresse, lozioni, oli medicinali, polpe, succhi.

Ricette alternative

Ecco alcune ricette. Per piedi affaticati, far bollire in un litro d'acqua per 15 minuti 50 grammi di foglie di timo, fresco o secco, filtrare e fare un pediluvio con l'acqua del decotto. Per deodorare le scarpe, inserirvi qualche pizzico di salvia o timo secchi polverizzati col frullatore. Per le unghie fragili, ungerle con olio di oliva per nutrirle. Per il raffreddore con naso intasato, porre 40 grammi di eufrasia secca in un litro e mezzo d'acqua, far bollire dieci minuti, sciogliere nel decotto una manciata di sale marino grosso, versare in un catino, coprire il capo con un asciugamano e inalare i vapori. Infine, per un dentifricio alla Henry David Thoreau, da usare solo occasionalmente, non d'abitudine, strofinare i denti con foglie di salvia fresca.