Si viaggia per mangiare. Sempre più. A dettare le mete prima di fare le valige sono palato e stomaco. Alla fine di questo 2023 dieci milioni di italiani e cinque milioni e mezzo di europei avranno realizzato lo scopo del loro viaggio: gustato la cucina made in Italy, scoperto i giacimenti del gusto del Bel (e Buon) Paese, assaggiati i piatti regionali, sorseggiato grandi vini. Il tutto nella cornice dei territori che li generano. La stima dei turisti gourmet è nel Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2023 presentato alla stampa da Roberta Garibaldi, docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all’Università di Bergamo, nel palazzo del Touring Club a Milano.

Secondo il Rapporto, le Regioni più gettonate dagli enogastronauti sono Sicilia, Emilia-Romagna e Campania, mentre le città dove i buongustai si mettono più volentieri a tavola sono Napoli, Bologna e Roma. Città d’arte? Wonderful! Mare, montagna e laghi? Wow! Ma tutto vale il doppio se la Grande bellezza si coniuga con la Grande bontà. Gli occhi vogliono la loro parte, ma è un delitto lasciare il palato a bocca asciutta. Si apprezza meglio un territorio e si capisce il genius loci, l’anima di quel posto, con due fette di polenta intinte nel baccalà alla vicentina e una cucchiaiata di pasta e fagioli. Scrive Eugenio Montale in Satura: «Il genio non parla per bocca sua, il genio lascia qualche traccia di zampetta come la lepre sulla neve».

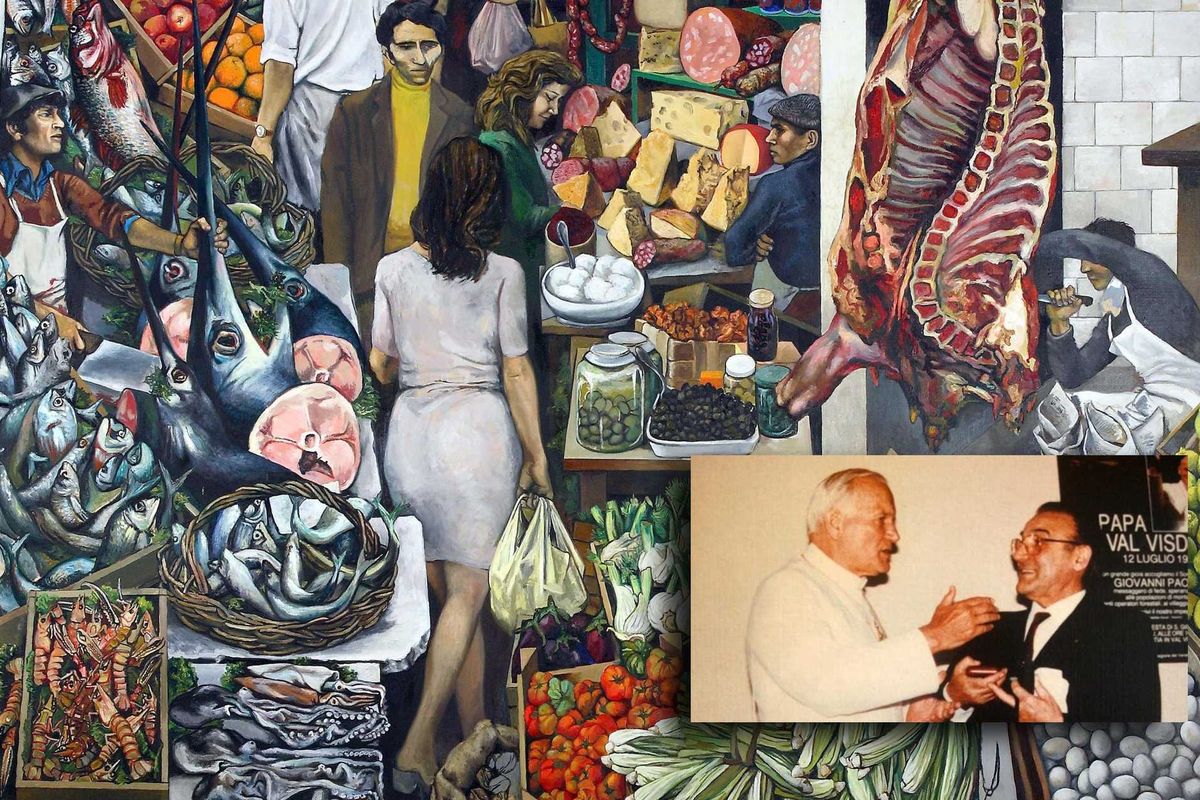

Tracce di genio enogastronomico si trovano in ogni Regione dell’italico stivale: dietro a un promontorio, tra i paesini di una vallata dolomitica, nei mercati rionali o in quelli contadini, nei banchetti di street food a San Gregorio Armeno a Napoli o in quelli di Ballarò a Palermo dove «li pani ca’ meusa» o le stigghiole lasciano tracce indelebili. Cosa sarebbe Firenze senza la fiorentina con l’osso? La Romagna senza piadina? Alba senza il tartufo bianco somiglierebbe a un triste tramonto. L’Alto Adige senza speck, canederli e pretzel non sarebbe, poi, così alto. E passare per Genova senza perdersi nel verde di un piatto di trofie al pesto sarebbe come passare per la tundra artica brucando licheni come renne siberiane.

Era di Genova Fabrizio De Andrè, poeta e cantore del cibo e della terra, profeta della cima alla genovese, delle acciughe fritte, della farinata e del paesaggio urbano. «E a ‘ste panse veue cose che daià/ cose da beive, cose da mangiä/ frittûa de pigneu giancu de Purtufin/ çervelle de bae ‘nt’u meximu vin/ lasagne da fiddià ai quattru tucchi/ paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi». È il menu dell’osteria dell’Andrea, oste brigante che alle pance vuote dei marinai offre frittura di pesciolini, bianco di Portofino, cervelle di agnello, lasagne ai quattro sughi e pasticcio in agrodolce di lepre dei coppi. Che sarebbe, poi, il gatto spacciato per coniglio.

Era di Napoli Matilde Serao, giornalista e scrittrice innamorata della sua città e del suo cibo. Ne Il ventre di Napoli, 1884, difende i miserevoli quartieri della città e la pizza, i quartieri spagnoli e gli spaghetti con la pummarola. Le migliaia di turisti che scelgono Napoli e la Campania per i piaceri che offrono al palato le danno ragione. «Attraverso la potente lente dell’alimentazione», scrive Dora Marchese nel saggio Paesaggi e scenari gastronomico-alimentari nell’opera di Matilde Serao, «la scrittrice affresca veri e propri paesaggi culturali, antropologici e sociali. La sfera gastronomica diviene un’immediata chiave di lettura capace di rendere più vero e verosimile il mondo da lei presentato».

Ma di quale paesaggio e di quale natura parliamo? Moreno Baccichet, architetto ambientalista, scrive su un libro sponsorizzato da Legambiente: «Il cibo produce paesaggio e trasforma la natura e i territori da millenni. L’evoluzione della società contemporanea e, soprattutto, del rapporto tra città e campagna, porta a nuove trasformazioni sul paesaggio, indotte dagli stili di vita, dai modelli comportamentali, dalle abitudini alimentari della popolazione». E il Touring Club rimarca ne I paesaggi del cibo (2015): «Cibo e paesaggio, prodotti e territorio sono i temi dei quali il Touring si occupa da oltre 100 anni, con la consapevolezza che ormai quasi sempre la buona tavola è incentivo al viaggio ma insieme deve diventare stimolo a un nuovo modo di fare turismo. Conoscere i paesaggi del grano, del vino e dell’olio, della carne e del latte, della frutta e della verdura, senza dimenticare i molteplici paesaggi del bosco e dell’acqua, consente di svelare il circuito di relazioni e la condivisione di metodi che da secoli caratterizza la cultura alimentare italiana».

Cibo e paesaggio vanno a braccetto. Talvolta con risultati incantevoli, talaltra con esiti disequilibrati. Giacomo Leopardi sottolinea l’artificialità del paesaggio in una operetta morale del 1824, l’Elogio agli uccelli. Parlando della «vaghezza dei luoghi» precisa: «Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura».

Il paesaggio cambia con l’uomo e l’uomo col cibo. L’importante è la tutela dell’uno e la qualità dell’altro. La produzione di cereali, frutta, verdura, latte, formaggi è una delle principali attività dell’uomo «costruttore» di paesaggi in grado di generare benessere e qualità di vita per le genti che ci vivono. È il messaggio che il turista deve percepire. Al di là del piatto e del bicchiere che gli regalano emozioni e cultura, c’è il valore aggiunto del paesaggio e degli spazi di vita che devono godere della stessa tutela del cibo. Il rovescio della medaglia è lo spopolamento delle campagne e della montagna, l’abbandono al bosco di pascoli e terre incolte, espansione urbana incontrollata, turismo di massa inconsapevole, traffico intenso, inquinamento.

Si salvano i luoghi di vivibilità sostenibile nei quali cibo e paesaggio sono talmente connessi che spazi di vita e sapori, territori e odori diventano una sola cosa, un luogo dell’anima legato a memorie, a storie, ad altre vite. Basta sentire un odore legato all’infanzia, il profumo di un tempo mitico che l’emozione fa compiere capriole alla pancia. È l’Effetto Madeleine, così chiamato dalla biologa Linda Brown Buck e dal medico Richard Axel, entrambi Nobel per la medicina nel 2004 per le loro ricerche sui recettori olfattivi. A Marcel Proust bastò il profumo del biscotto a forma di conchiglia (madeleine) per scrivere i sette libri di Alla ricerca del tempo perduto.

Anche i nostri recettori conoscono l’Effetto madeleine e sono sempre pronti a trasmettere al cervello emozioni e visioni legate ad un profumo, un odore, un aroma, per farci rivivere ricordi e ambienti sepolti nel cervello tra l’ippocampo e l’amigdala: il cucinino dell’appartamento popolare olezzante della minestra di pomodori e sedano della mamma; la pizzeria al taglio sul molo di Viareggio dove Athos avvolgeva nella carta oleata profumatissime fette di margherita, grondanti olio, pomodoro e mozzarella; il forno del Loggetti fuori di Porta Mercatale a Prato: il caldo effluvio delle bozze di pan sciocco riempiva i polmoni. Benedetti recettori, maledetta nostalgia.