Quattromila adesioni dei lettori della Verità, tre proposte di legge che saranno presentate al Senato (dall'azzurro Lucio Malan) e alla Camera dei deputati (dalla leader di Fdi Giorgia Meloni e dall'azzurro Renato Brunetta): è il bilancio della nostra campagna per l'istituzione della «Giornata della memoria per i crimini dei regimi comunisti» in poco meno di un mese. Le firme saranno consegnate ai deputati e al senatore che si sono impegnati a presentare proposte di legge in proposito.

Se fossi ancora il responsabile e conduttore del programma radiofonico della Rai Zapping avrei raccolto - ne sono certo - centinaia di migliaia di adesioni. In tutte le campagne umanitarie, in quasi 19 anni, riuscivamo a mettere insieme 250.000, 300.000, persino a superare il mezzo milione contro la pena di morte in Cina, in Giappone, negli Usa, contro la violenza sui bambini e sulle donne, contro la tortura, per l'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità. E persino nella campagna per la riduzione dei costi della politica, abbiamo superato largamente le 500.000 adesioni. Una iniziativa questa che ancora mi scotta perché ha provocato il mio siluramento da Zapping e dalla Rai. Potrebbero quindi sembrare poche le 4.000 firme che approvano la nostra proposta. A noi invece sembrano comunque molte: 4.000 lettori non dei giornaloni (che di queste cose non si occupano) ma del nostro piccolo foglio corsaro, uomini, donne, anziani e giovani, di tutte le estrazioni sociali che hanno deciso, senza alcuna sollecitazione particolare di dire «sì» alla Giornata, facendo una breccia nel muro di ipocrisia e del conformismo imperante. Ci sembra questo un segnale importante. L'idea di istituire una Giornata per la memoria è un modo non solo per onorare il sacrificio dei milioni di esseri umani assassinati in nome dell'ideologia marxista-leninista nei regimi di tutto il mondo ma anche per riflettere sulle radici, sulle origini di tante follie, politiche e ideologiche. Molti regimi comunisti sono ancora al potere (Cina, Corea del Nord, Vietnam, Laos, Cuba, Bielorussia). Vi sono poi altri regimi totalitari, che non si definiscono più comunisti o socialisti, ma la loro ideologia è ispirata al vetusto socialismo reale (come, ad esempio, il Venezuela). Le differenze sono talmente sottili che giustamente l'onorevole Renato Brunetta, nell'intervista che ci ha concesso nei giorni scorsi, ha osservato come la giornata dovrebbe comprendere anche tutti gli altri regimi autoritari. Dello stesso parere ci è sembrata anche Elena Aga Rossi, una storica di grande prestigio ( ultimo libro pubblicato: Cefalonia, il Mulino), che ci ha detto: «Forse siamo persino in ritardo. È un modo, nel silenzio generale, di far parlare di queste tragedie, di informare le nuove generazioni sulle tragedie del comunismo, che hanno coinvolto milioni di esseri umani. Del resto anche gli storici di casa nostra si sono occupati pochissimo delle vittime dei regimi totalitari e comunisti. La verità è che noi italiani non abbiamo ancora fatto i conti con la storia».

Un concetto che viene ripetuto con forza dal giovane novantenne Franco Ferrarotti, riconosciuto da tutti come il padre della sociologia italiana, lo studioso più tradotto all'estero (ultimo libro: Il viaggiatore sedentario. Internet e la società irretita, Edb edizioni): «È vero non se parla mai delle tragedie strettamente legate al comunismo, come se agisse sempre un meccanismo di censura subliminale. Secondo molti intellettuali (e non solo) vi sono vittime di secondo grado, quelle dei regimi comunisti». Una censura? «Da giovane consideravo le violenze, gli arresti arbitrari, le uccisioni per decisione di Hitler e Mussolini allo stesso modo degli eccidi provocati dal «piccolo padre», cioè Stalin. Le cose poi sono cambiate. Molti intellettuali non condannavano, molti addirittura approvavano col silenzio i massacri, le persecuzioni nell'ex Urss e negli altri regimi comunisti dell'Europa. E ancora oggi conosco dei docenti che non commentano, neppure tardivamente, gli orrori del passato». Forse le cose sono un po' cambiate con la rivolta ungherese? «Molti intellettuali sono rimasti insensibili anche di fronte a quei fatti tragici. Pochi hanno voluto capire che le responsabilità erano tutte dello stalinismo e non del sistema comunista nel suo complesso. Altri hanno aspettato l'altra tragedia, quella della Cecoslovacchia di Alexander Dubček invasa dai carri armati russi e degli altri Paesi comunisti».

Questo conferma che si parla poco di queste tragedie e tenere viva la memoria è fondamentale? Dice ancora Ferrarotti: «Sono fermamente convinto di questo. I giovani hanno la memoria del proprio vissuto molto intensa, ma quella che definisco memoria esterna è molto debole. Ecco perché oggi si può rifilare qualsiasi panzana, perché trova subito una buona accoglienza tra i giovani, via Internet».

Forse è giusto ribadire che non si sono mai fatti i conti col passato, soprattutto col comunismo di Lenin, Stalin e loro dei successori? «La sinistra, soprattutto quella che si professava comunista o di estrazione marxista-leninista, non ha ma compiuto analisi approfondite, non ha mai ufficialmente ripudiato quella nefasta ideologia. Non vi è stato in tutti questi anni un convegno di studi, una conferenza pubblica, una presa di posizione politica di revisione politico-ideologica, come è avvenuto in altri paesi europei. Noi siamo ciò che siamo stati. O meglio: che ricordiamo di essere stati».

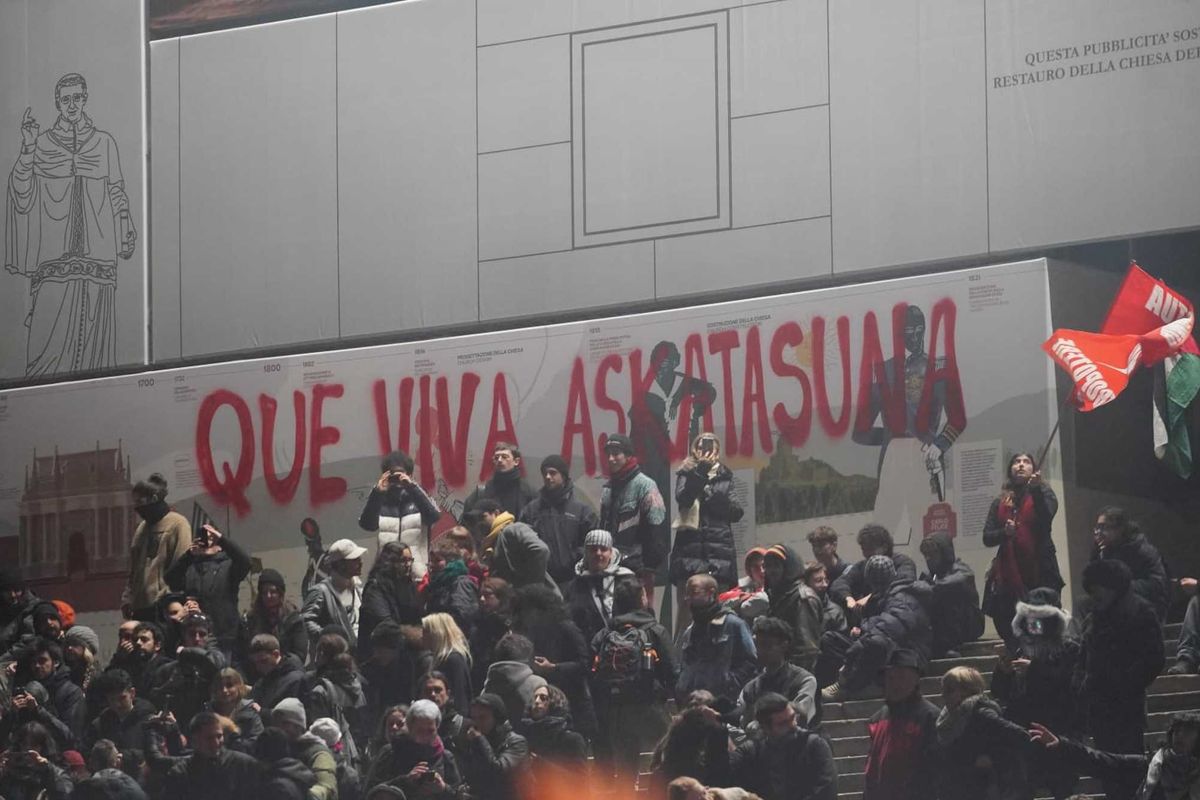

Il risultato è che ancora oggi vi sono formazioni politiche, correnti politiche nei grandi partiti, intellettuali e movimenti di giovani e centri sociali, che si rifanno a quella esperienza marxista e guevarista. C'è tuttavia un uomo, anzi un generale, Fabio Mini, che si è dimostrato scettico sulla proposta dell'istituzione di una Giornata della memoria. Francamente, all'inizio ci ha un po' sorpreso, avendo letto quasi tutti suoi saggi pubblicati (ultimo libro: Che guerra sarà, il Mulino). Lo avevamo giudicato un militare pacifista. E ne siamo ancora convinti. Mini è stato capo di Stato maggiore dell'esercito, ha avuto incarichi di grandi responsabilità anche nella Nato e mi ha sempre stupito il coraggio delle sue denunce di tante nefandezze militari (non solo italiane). Alla nostra domanda, però, ha risposto di non credere molto alle giornate della memoria «perché i fatti accaduti sono talmente gravi e le responsabilità così pesanti che il loro ricordo non si può ridurre a un minuto di silenzio (durante il quale tutti pensano ai cavoli loro e soprattutto con il fastidio di constatare quanto sia lungo un minuto) o a una giornata simile a una sagra paesana. Bisognerebbe inserire tali fatti nei libri di testo e nelle pubblicazioni destinate all'educazione in modo che il ricordo non venga sbiadito o addirittura manipolato. Se questo non è possibile o non voluto si può anche fare una giornata per i gulag, i laogai e i campi cambogiani o nord coreani per tutte le vittime del comunismo, laddove si è macchiato di crimini contro l'umanità.»

Su questo generale Mini non vedo posizioni diverse fra la nostra posizione e la sua.

«Vorrei però precisare ancora che, per essere imparziali, bisognerebbe dedicare un minuto (quello famoso di silenzio) anche alle vittime dei giapponesi, come i timoresi, che hanno subito il più grave genocidio della storia umana (in termini percentuali sulla popolazione esistente) e a tutte le popolazioni che dalla cosiddetta civiltà occidentale hanno subito deportazioni di massa, uccisioni indiscriminate, stragi di Stato e così via. E qui mi rendo conto che il conto sarebbe lungo e i 365 giorni di un anno non basterebbero a ricordarli tutti».

Caro generale Mini siamo d'accordo con lei. Ma fino ad ora dei massacri dei regimi comunisti (ancora in corso, se pensiamo solo alle persecuzioni, da parte cinese, dei tibetani e delle altre minoranze etniche e religiose) non ne parla quasi nessuno. E i giovani non sanno quasi nulla di quello che accade nel mondo sulle violazioni dei diritti umani nei regimi totalitari. Per il resto, almeno per gli anni più vicini alla nostra epoca, dovrebbe occuparsene il Tribunale penale internazionale, sempre che i grandi Paesi siano disponili a riconoscere a questi organismi delle Nazioni unite maggiori poteri di intervento e di decisione. Una Giornata ogni anno, il 26 agosto (è questa la data proposta perché nel 1953, dopo la morte di Stalin, si diede il via allo smantellamento dei famigerati gulag), sarebbe un segnale importante per far vivere la memoria di tutti noi, giovani e anziani. Ci vogliamo provare ?