Capitana Rackete, missione compiuta Gli sbarcati in Italia ce li teniamo tutti

Questa o quello pari sono, canterebbe il Rigoletto di Giuseppe Verdi. I due sono Luciana Lamorgese e Matteo Salvini, il ministro dell'Interno in carica e il suo predecessore. La successione doveva segnare una discontinuità profonda, mentre l'ex prefetto si è distinta per un sostanziale immobilismo. Un paio di giorni fa un dossier del Viminale ha cercato di lucidare l'immagine del capo, con dati secondo i quali il numero delle redistribuzioni avrebbe subito un'impennata da quando il leader sovranista è stato avvicendato. Ora però è un centro studi molto attento, cioè l'Ispi presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo e diretto da Paolo Magri, a smentire il maquillage di Lamorgese: tra la vecchia e la nuova gestione del Viminale non ci sono sostanziali differenze. I migranti restano in Italia. Missione compiuta per Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che in estate a una televisione tedesca rivelò: «Volevamo portare in Germania i clandestini, ma Berlino si è opposta per mettere in difficoltà Salvini».

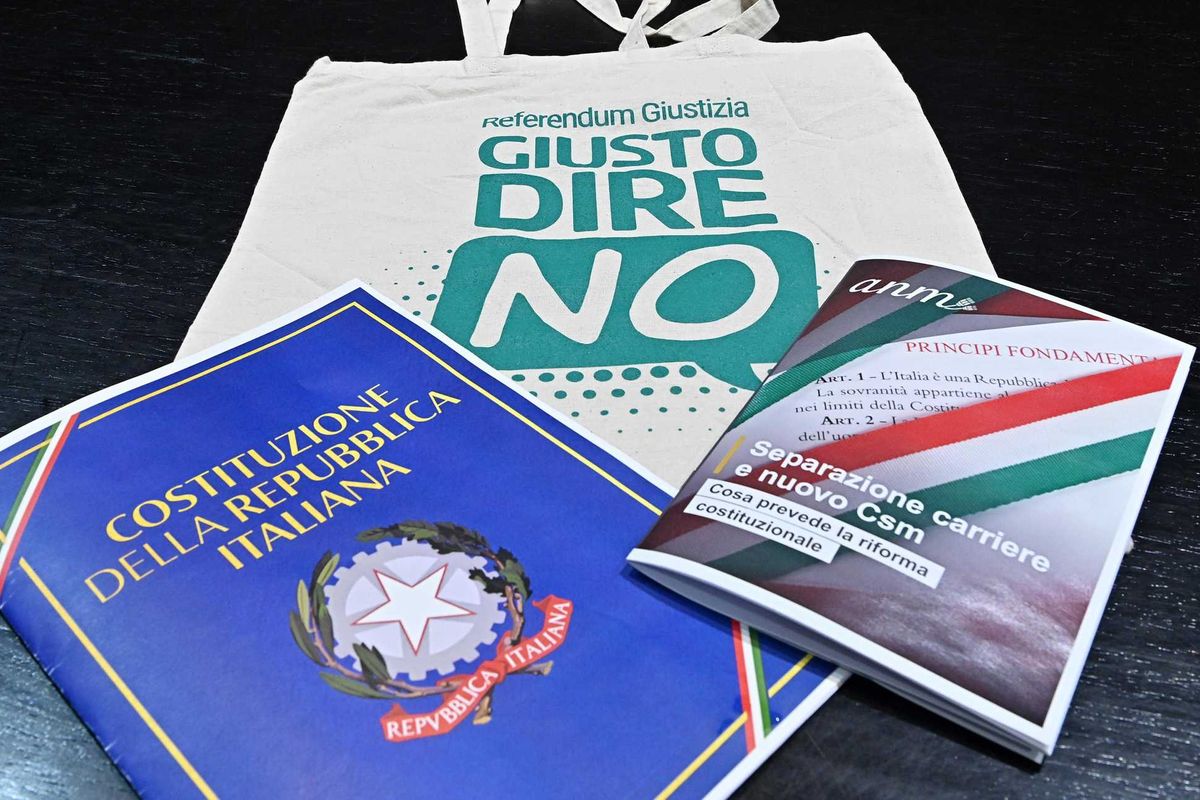

Dopo tre mesi in cui ha bordeggiato sottovento, un paio di giorni fa la ministra Lamorgese ha deciso di prendere il largo. Lo ha fatto con un dossier che dagli uffici del Viminale è finito dritto sulle pagine del Corriere della Sera con la firma di Fiorenza Sarzanini, cronista che gode di ottime entrature al ministero. Il fascicolo è stato preparato per ribattere alle critiche abbattutesi sulla Lamorgese per non avere impresso nessun vero cambiamento. Lo confermano le cronache anche di questi giorni: i decreti di Salvini non sono stati modificati, le navi cariche di migranti devono restare giorni nel Mediterraneo prima che l'Italia apra qualche porto, l'accordo di Malta sulla redistribuzione procede a rilento.

Su questo punto si è concentrato il dossier del Viminale, secondo il quale sarebbe in aumento il numero di sbarcati in Italia redistribuiti tra i vari Paesi europei, anche come percentuale sugli sbarchi delle ultime settimane. Dal 5 settembre 2019 e prima dei tre approdi più recenti da altrettante navi di ong (213 sbarchi dalla Ocean Viking a Messina, 73 dalla Open Arms di cui 62 a Taranto e 11 evacuati ad Augusta per motivi sanitari, 78 dalla Aita Mari a Pozzallo), avvenuti tra il 24 e 26 novembre, sono state redistribuite 172 persone contro le 90 di quando il Viminale era leghista. Insomma, Lamorgese batte Salvini.

Questo dice la velina del ministero dell'Interno. Il Corriere sottolinea che un paio di settimane fa Germania, Francia e Malta hanno indicato la disponibilità a farsi carico dell'82% dei migranti sbarcati in Italia in un porto sicuro. In realtà questo presunto accordo è una semplice dichiarazione d'intenti, cioè una raccolta di buone intenzioni, non un patto formale che prevede automatismi. Lo dimostrano i numeri elaborati da Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) esperto del fenomeno.

Villa, come riporta il Fatto Quotidiano, ha calcolato che quando Salvini era al Viminale sono stati ridistribuiti il 44% dei migranti per i quali era stato trovato un ricollocamento, mentre con la Lamorgese siamo a una media del 46%. Una differenza impercettibile. Quello che è cambiato, secondo il ricercatore, è la minore permanenza in mare delle navi cariche di profughi. Con il governo Conte 1 i tempi di attesa per l'apertura di un porto erano in media di 9 giorni, mentre con il Conte 2 si è scesi a 4.

Che le cose non funzionino è confermato dalla gestione delle 364 persone sbarcate a fine novembre da Ocean Viking, Open Arms, Aita Mari. In base al memorandum tra Germania, Francia e Malta, l'82% dei profughi sarebbero già dovuti essere ripartiti per quei Paesi. Il Corriere però riferisce che il ricollocamento ha riguardato appena 210 sbarcati: il 57%. La Francia si è fatta carico di 90 persone, la Germania di 69, la Spagna di 25, il Portogallo di 20 e l'Irlanda di 6. Germania, Francia e Malta, che si sarebbero dovute prendere 298 migranti, si sono fermate a 159. E Malta non è pervenuta.

C'è dunque da chiedersi se patti, protocolli e dichiarazioni d'intenti non siano un modo per continuare ad aggirare il problema scaricando i profughi sempre sull'Italia. Nessuna sorpresa, in realtà. La linea che hanno seguito i Paesi europei, dagli accordi di Dublino in poi, è sempre la stessa: lasciare l'Italia sola nella gestione degli sbarchi. Lo aveva ammesso perfino la capitana Carola Rackete lo scorso luglio, nel pieno dello scontro con il ministro Salvini. Le sue parole furono messe sotto silenzio dalla grancassa mediatica pro accoglienza, ma l'intervista alla tv tedesca Zdf resta a suggellare una strategia che la Germania non ha mai rinnegato.

La Rackete rivelò che durante la crisi della Sea Watch 3 si era trovata una soluzione umanitaria per i profughi in condizioni di salute peggiori: la città bavarese di Rothenburg avrebbe inviato un pullman in Sicilia per recuperare i malandati e registrarli direttamente in Germania. «A negare la via terrestre è stato il ministro dell'Interno del nostro Paese», ha ammesso la capitana. Il diniego le era stato comunicato poco prima che la Sea Watch 3 attraccasse a Lampedusa e lei fosse arrestata. «Il ministero dell'Interno tedesco ci ha chiesto di far registrare e di portare tutti i clandestini a Lampedusa», aggiunse. «Si doveva forzare l'apertura dei porti italiani e causare un incidente che mettesse in difficoltà Salvini», confermò in seguito l'ex capo dei servizi segreti tedeschi, Hans-Georg Maassen. Mettere in difficoltà l'Italia: la tattica tedesca non è cambiata.