Negli Usa al via le primarie invisibili. I dem si scannano in 23. Contro Trump uno solo

Guida ai sei mesi che precedono l'anno presidenziale: i vari candidati in lizza cercano di acquisire notorietà mediatica, oltre che finanziamenti elettorali. A oggi, le maggiori incognite riguardano soprattutto il Partito democratico, che conta un numero particolarmente elevato di candidati. Resteranno agguerriti fino al dibattito televisivo previsto per il 26 giugno in Florida. L'unico a concorrere con l'attuale presidente è il libertario Bill Weld.

Non è che il Partito democratico americano se la stia passando troppo bene. E, a testimoniare questa preoccupante situazione, è il numero abnorme di candidati che, già oggi, sono scesi in campo per la nomination democratica del 2020. Con la recente candidatura del sindaco di New York, Bill de Blasio, i concorrenti in lizza sono arrivati a quota 23. E, visto che il processo vero e proprio delle primarie inizierà tra circa nove mesi, non è escluso che nel frattempo possano aggiungersi ulteriori nomi a questa pletora confusa e abbastanza rissosa.

Certo: c'è da dire che storicamente nei momenti di crisi i partiti americani tendano a presentare abbastanza spesso un elevato numero di candidati in sede di elezioni primarie (basti ricordare che, nel 2016, i repubblicani - che all'epoca erano alla disperata ricerca di un leader in grado di riportarli alla Casa Bianca - fossero ben 17). Fatto sta che 23 competitor in pista risulti un numero veramente senza precedenti. Se guardiamo infatti alla storia delle primarie democratiche, fino a oggi le più numerose erano state quelle del 1976 (con 16 candidati) e quelle del 1972 (che di concorrenti ne avevano visti 15). E, in entrambe le tornate, a emergere furono figure non di primo piano all'interno del partito: nel primo caso, il vincitore fu l'allora semisconosciuto governatore della Georgia, Jimmy Carter; nel secondo a vincere risultò il senatore radicale George McGovern. Due precedenti interessanti, che potrebbero dirci qualcosa anche sulle attuali primarie: primarie da cui, anziché un big alla Joe Biden o alla Bernie Sanders, potrebbe forse emergere un personaggio di secondo piano. Anche se, vista la confusione che regna al momento, non è affatto escludibile che l'Asinello possa ritrovarsi a fare i conti con lo scenario peggiore: quello in cui, cioè, nessuno dei candidati in campo riesca a ottenere, in vista della convention estiva, il quorum di delegati necessario per conquistare la nomination. In questo caso, avrebbe luogo una contested convention: i delegati si riunirebbero cioè per una votazione generale. E, nel momento in cui nuovamente nessun candidato ottenesse il quorum, si arriverebbe a una brokered convention: si azzererebbe tutto e i delegati dovrebbero quindi avviare una contrattazione, per scegliere infine una figura in grado di rappresentare il partito nella corsa per la Casa Bianca.

Insomma, nonostante molti giornali (soprattutto in Italia) non facciano che preconizzare l'imminente tramonto di Donald Trump, in realtà il presidente americano ha più di un motivo per dormire sonni tranquilli. Non soltanto i principali indicatori economici risultano infatti attualmente positivi ma tra i democratici il caos regna sovrano. E attenzione: perché il caos non si ferma al già di per sé bizzarro dato numerico nudo e crudo. Il problema riguarda infatti anche i durissimi contrasti ideologici che stanno attraversando (e non certo da oggi) l'Asinello. All'ormai classica faida tra correnti centriste e gruppi radicali, si stanno infatti aggiungendo ulteriori scontri in seno alla stessa sinistra democratica. Una compagine che, se nel 2016 era riuscita a compattarsi attorno al senatore socialista Bernie Sanders, oggi risulta invece sovrarappresentata con una miriade di competitor vanitosi, scialbi e settari.

Del resto, i paradossi di questa situazione stanno emergendo anche sul fronte dei dibattiti televisivi. Non essendo possibile ospitare una tale pletora di candidati sullo stesso palco, per il primo confronto tv del prossimo giugno il comitato nazionale del Partito democratico ha elaborato una serie di criteri non poco arzigogolati. Per partecipare, il candidato dovrà dimostrare di godere almeno di un consenso dell'1% in tre sondaggi nazionali qualificati oppure conseguire una soglia di raccolta fondi. Da qui discendono poi tutta una serie di ulteriori (complicatissimi) parametri che prevedibilmente daranno adito a polemiche e rimostranze da parte dei competitor che resteranno esclusi. Un bel grattacapo per il comitato nazionale del partito che è caduto in profondo discredito, dopo che - nel 2016 - Wikileaks rivelò come i big democratici avessero messo i bastoni tra le ruote a Bernie Sanders per favorire la vittoria di Hillary Clinton alle primarie di quell'anno. Lo scandalo fu talmente grave che l'allora presidentessa del partito, la clintoniana Debbie Wasserman Schultz, fu costretta alle dimissioni. Un evento traumatico che, sotto molti aspetti, è alla base della balzana situazione in cui versa oggi l'Asinello.

Ma, in questo tumulto, quali sono i candidati attualmente favoriti? E quali strategie stanno cercando di adottare? Anche perché non va trascurato che, nel 2020, il principale obiettivo del Partito democratico sia quello di riconquistare il fondamentale sostegno della classe operaia della Rust Belt: una quota storicamente vicina ai dem ma che, nel 2016, ha voltato loro le spalle per sostenere l'ascesa di Donald Trump.

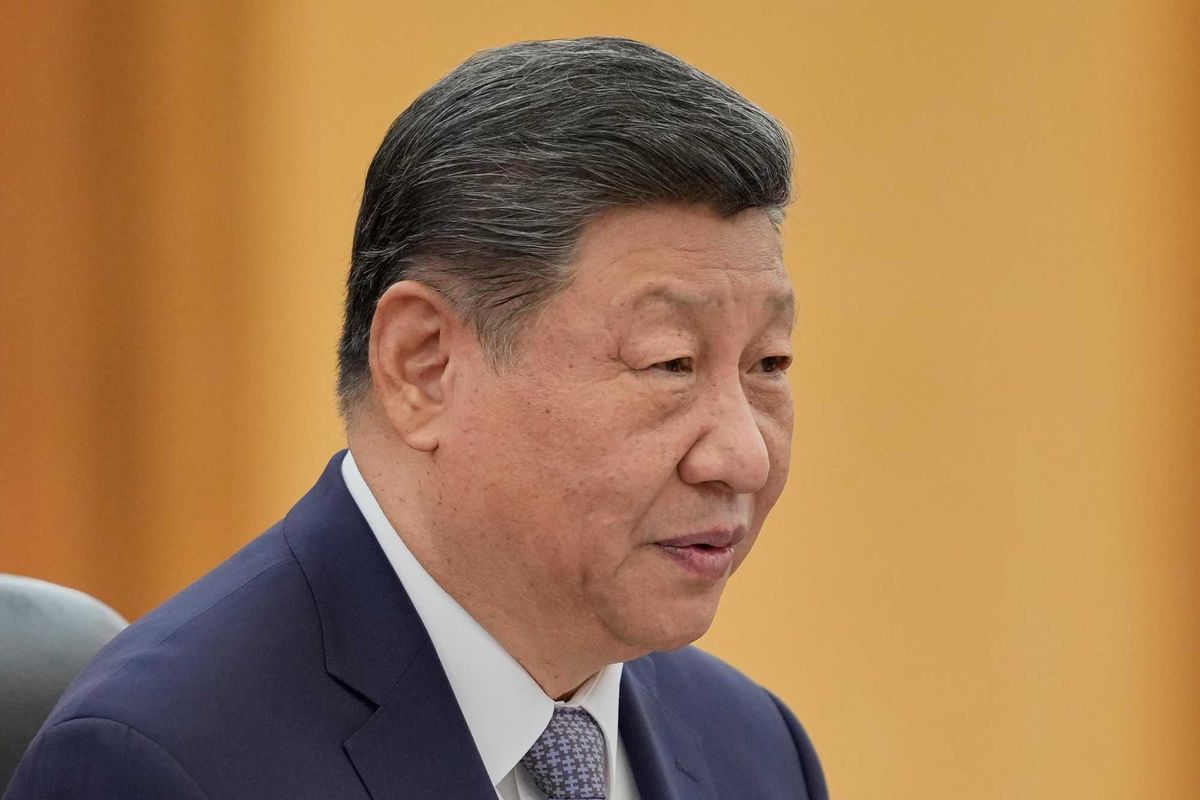

Al momento, tutti i sondaggi attribuiscono la prima posizione all'ex vicepresidente, Joe Biden. Fattore non certo inatteso, vista la notorietà nazionale di cui gode, per gli otto anni di permanenza alla Casa Bianca a fianco di Barack Obama. In questo senso, Biden sta adottando al momento la tipica strategia del front runner: parla poco, evita di battibeccare con i suoi rivali di partito, preferendo attaccare direttamente il presidente in carica. Tutto ciò, secondo non pochi analisti, farebbe dell'ex vicepresidente la figura ideale per battere Donald Trump il prossimo anno. Sennonché non è tutto oro quello luccica. Storicamente Biden porta avanti una linea non troppo apprezzata oggi da buona parte dell'elettorato americano: se in economia è un convinto liberista, in politica estera ha spesso mantenuto posizioni interventiste e aggressive (nel 2002 da senatore votò, per esempio, favore della guerra in Iraq). Si tratta di elementi che assai difficilmente saranno in grado di captare le simpatie degli operai del Michigan e dell'Ohio. Anche perché l'avversione di Biden a ogni possibile provvedimento economico di natura protezionista ha portato l'ex vicepresidente in passato a negare i pericoli della concorrenza commerciale cinese. Affermazione che, non a caso, Trump ha duramente criticato, proprio per metterlo in cattiva luce davanti all'elettorato della Rust Belt (che notoriamente non nutre grandi simpatie per Pechino). Ma non è tutto. Perché la storica vicinanza di Biden all'establishment di Washington (nonché la presenza di munifici finanziatori alle sue spalle) risultano motivo di astio da parte della sinistra dem, che considera non a caso l'ex vicepresidente soltanto una bieca espressione dei poteri forti.

L'altro candidato di peso alle primarie è il senatore del Vermont, Bernie Sanders: l'unico che, nonostante limiti e contraddizioni, ha forse capito le reali ragioni della sconfitta democratica del 2016. L'arzillo socialista sta infatti contendendo a Trump il voto operaio e - esattamente come il presidente - si dice favorevole a misure economiche protezioniste che tutelino i posti di lavoro americani. Non solo. Perché qualche settimana fa, nel corso di un evento elettorale, il senatore ha anche affermato di essere contrario alle politiche dei "confini aperti", dichiarando che gli Stati Uniti non possano accogliere qualsiasi immigrato indiscriminatamente. Una posizione soltanto apparentemente paradossale. Si pensi che, tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, il sindacato statunitense si sia collocato su posizioni particolarmente critiche verso l'immigrazione clandestina. Senza poi trascurare che le recenti affermazioni di Sanders consentano di comprendere meglio le stesse politiche migratorie adottate da Donald Trump: politiche che un certo establishment mediatico derubrica semplicisticamente a "razzismo" ma che invece rivestono un significato essenzialmente socio-economico. Non sarà un caso che proprio a quelle politiche sia favorevole la classe operaia della Rust Belt (una quota elettorale - ricordiamolo ancora una volta - storicamente vicina al Partito democratico). In virtù di tutto questo, è chiaro come - in termini di consenso da parte dei colletti blu - Sanders si stia muovendo molto meglio di Biden. La debolezza del senatore sta tuttavia proprio nella sua vicinanza a Trump su svariate questioni. Un fattore che potrebbe risultare problematico in un sistema elettorale - quello statunitense - che tende solitamente a selezionare i candidati più ideologicamente distanti in sede di General election (come accaduto, per esempio, nel 2016, nel 2008 e nel 2000).

Intorno ai due principali rivali, si affastella poi un sottobosco di competitor che - almeno a oggi - non sembrano avere chissà quali speranze. La senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, rischia di rivelarsi - esattamente come nel 2016 - l'eterna promessa mancata della sinistra americana. Nonostante i sondaggi le diano sulla carta qualche chance, è altrettanto vero che assai difficilmente riuscirà a emergere. La senatrice sta cercando di farsi spazio, presentando numerose proposte di legge particolarmente dettagliate: il punto è che sinora quasi nessuno sembra dar loro qualche significativo peso. E il rischio, per lei, è quello di passare per una cattedratica priva di concretezza. Una concretezza che pare mancarle soprattutto sotto il profilo organizzativo (contrariamente alla macchina da guerra elettorale che sta riuscendo a mettere in piedi Bernie Sanders). Ulteriore elemento problematico della Warren è la scarsa disponibilità al confronto: di recente ha rifiutato l'invito a partecipare a un dibattito organizzato dal network conservatore Fox News, affermando che la rete darebbe un megafono a "razzisti e complottisti" (dichiarazioni che ricordano neppur tanto vagamente i "deplorables" di clintoniana memoria).

Un'altra senatrice quotata è poi Kamala Harris: molto apprezzata dalla sinistra dem, è una sorta di Masaniello della California. Una che scambia il dibattito politico con la guerra totale alla Ludendorff. Un profilo che incarna alla perfezione la pericolosa intolleranza che da tempo ormai serpeggia tra non poche galassie dell'universo liberal americano. Fu lei a guidare l'ostruzionismo becero dei dem al Senato contro il giudice Brett Kavanaugh nel 2018 e fu sempre lei - pochi mesi dopo - a criticare un altro magistrato per la sua appartenenza all'associazione cattolica dei Cavalieri di Colombo.

Poi ci sono i fenomeni mediatici. Si pensi all'ex deputato texano, Beto O' Rourke, diventato una star durante la campagna elettorale delle ultime elezioni di metà mandato, quando molti giornali ritenevano avrebbe sconfitto il senatore ultraconservatore Ted Cruz. Nonostante la previsione mancata, O' Rourke continua a essere considerato una sorta di enfant prodige della sinistra americana. Sarà, ma non bisogna dimenticare che l'ultima volta che negli Stati Uniti si parlò di enfant prodige le cose non andarono esattamente per il verso giusto. Nel 2016, il giovane senatore della Florida, Marco Rubio, veniva costantemente incensato come il novello leader del Partito repubblicano. Peccato che, durante un dibattito televisivo in New Hampshire, rimediò una pessima figura, mostrandosi per ciò che effettivamente era: un candidato prefabbricato, tutto marketing elettorale e ben poca sostanza. Ecco: il rischio, oggi, è che O' Rourke possa alla fine rivelarsi una figura totalmente inconsistente. Certo: nel caso dal Texas non arrivassero buone notizie, la sinistra dem potrebbe sempre guardare a New York. Pochi giorni fa, si è infatti candidato alla nomination il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. Nome particolarmente apprezzato nei circoli progressisti statunitensi. Nome che, con ogni probabilità, spera di utilizzare il cospicuo bacino elettorale dello Stato di New York come spinta propulsiva a livello nazionale. Eppure, anche qui, bisogna fare attenzione agli automatismi. Innanzitutto, de Blasio non è l'unico newyorchese in gara: contro di lui corre infatti anche la senatrice Kirsten Gillibrand che prevedibilmente contenderà al sindaco l'elettorato locale. Inoltre, più in generale, il rischio per de Blasio è che - come spesso accade con i politici dell'Empire State - possa rivelarsi una figura troppo autoreferenziale: una figura, cioè, a suo agio dalle parti di New York, del New England e della California ma che potrebbe aver ben poco da dire in aree come il Midwest.

Perché alla fine, il problema dell'attuale Partito democratico è di natura strutturale. Al di là delle faide intestine, il punto è che questa compagine sembra ormai interessata esclusivamente all'inseguimento delle singole minoranze, senza più essere in grado di raccogliere voti trasversali: quei voti che, per intenderci, consentono a un candidato di arrivare alla Casa Bianca. L'errore verso cui si avvia l'Asinello nel 2020 somiglia terribilmente a quello commesso dal reverendo Jesse Jackson, quando si candidò alla nomination democratica del 1984: puntare esclusivamente sulle minoranze, precludendosi così automaticamente la possibilità di conseguire la maggioranza dei consensi nel Paese. Il fanatismo e il settarismo, oltre alle deleterie smanie di protagonismo, stanno ormai sempre più martoriando l'Asinello. E come uscire da questa situazione appare al momento un vero e proprio mistero.

La vittoria al Midterm ha rafforzato Trump in seno all'Elefante

Giphy

GiphyNon saranno solo i democratici a organizzare le primarie nel 2020. Nonostante l'attuale presidente americano Donald Trump abbia di fatto annunciato la propria ricandidatura, non è automatico che riceva la nomination dal proprio partito. Il processo delle primarie è infatti formalmente richiesto ogni quattro anni sia per il Partito repubblicano che per quello democratico. E, per quanto di solito i presidenti uscenti in cerca di rielezione non vengano sfidati internamente da altri compagni di partito, non è comunque escludibile che ciò possa accadere. In particolare, nella storia americana ci sono due precedenti importanti sotto questo punto di vista.

Nel 1976, il presidente Gerald Ford venne sfidato dall'ex governatore della California Ronald Reagan per la conquista della nomination repubblicana. Ford, che era subentrato al dimissionario Richard Nixon nel 1974, aveva di fatto continuato a portare avanti la linea del suo predecessore, proponendo un moderato statalismo in economia e un approccio realista in politica estera. Si trattava di posizioni che, in seno al partito, riscontravano un certo malumore, soprattutto da parte dei neoconservatori: un gruppo di ex democratici radicalmente anticomunisti e fautori del liberoscambismo, cui apparteneva lo stesso Reagan. Le primarie di quell'anno furono quindi particolarmente dure. La leadership di Ford venne fortemente contestata e i due candidati si fronteggiarono con la massima durezza. Reagan poteva contare sul proprio carisma mediatico, Ford sul suo potente network tra le alte sfere del partito. Alla fine, fu il presidente uscente a spuntarla per un soffio. Una vittoria ben magra, comunque, visto che avrebbe perso alle presidenziali di quell'anno contro il democratico Jimmy Carter. E proprio lo stesso Carter fu protagonista di una dinamica simile in occasione delle primarie democratiche del 1980. Quell'anno la leadership del presidente risultava particolarmente debole: l'economia americana era in affanno e gli Stati Uniti stavano subendo un forte discredito internazionale (soprattutto a causa della crisi iraniana). Non solo: all'interno dello stesso Asinello, alcune correnti consideravano Carter una figura troppo spostata a destra sia in materia economica che in termini di politica estera. In questo senso, la dissidenza si raccolse attorno all'allora senatore del Massachusetts, Ted Kennedy, che proponeva una prospettiva liberal, particolarmente in linea con l'eredità ideologica del fratello Bob. Carter prevalse infine sul rivale ma, alle presidenziali di quell'anno, venne a sua volta battuto da Ronald Reagan.

Insomma, gli automatismi vanno evitati. E lo stesso Trump potrebbe ritrovarsi davanti a qualche pericolosa sfida interna nei prossimi mesi. Un'ipotesi che appariva comunque molto più probabile fino allo scorso autunno, quando molti repubblicani avversi al presidente scommettevano su una debacle dell'elefantino in occasione delle elezioni di metà mandato. Quella debacle tuttavia alla fine non si è verificata e ciò ha quindi messo a tacere le ali più riottose del partito. Non solo. Perché a questo bisogna aggiungere altri due elementi. Innanzitutto Trump è uscito pulito dalla principale accusa legata all'inchiesta Russiagate (quella di collusione, cioè, con il Cremlino nel corso della campagna elettorale del 2016). In secondo luogo, al momento l'economia americana mostra segni di ottima salute. Tutti fattori che rafforzano la leadership politica del magnate e che scoraggiano quindi i big del partito a candidarsi contro di lui. In passato, erano non a caso circolati alcuni nomi: dall'ex ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, al senatore della Florida, Marco Rubio, passando per il senatore dello Utah, Mitt Romney.

Attualmente l'unico candidato a essere sceso in campo contro Trump è il libertario Bill Weld: ex governatore del Massachusetts, si tratta di un profilo non particolarmente forte (al momento i sondaggi lo danno appena all'8%). È quindi con ogni probabilità una candidatura di bandiera che assai difficilmente riuscirà ad arrivare da qualche parte. Una debolezza che rende improbabile anche un danno in termini di coesione partitica: Reagan nel 1976 e Kennedy nel 1980 vantavano infatti peso ben maggiore in seno alle loro rispettive compagini. Un altro nome che circola come papabile candidato alla nomination repubblicana del 2020 è l'attuale governatore del Maryland Larry Hogan, che si colloca su posizioni energicamente liberal (in particolare è uno strenuo avversario della politica migratoria del presidente): posizioni talmente liberal da renderlo un personaggio non poco indigesto a gran parte della base elettorale repubblicana. Anche il governatore dell'Ohio, John Kasich, sembrerebbe intenzionato a scendere in campo. Ci aveva già provato nel 2016, raggiungendo tuttavia ben magri risultati.

In tutto questo, vediamo come - almeno al momento - sul fronte interno Trump non debba preoccuparsi troppo. Il vero tema sarà semmai capire quale comportamento assumerà l'establishment repubblicano. Se cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al magnate come due anni e mezzo fa o se deciderà di compattarsi dietro il suo vessillo.

Per ora, Trump sta guardando prevalentemente fuori casa. In tal senso, i suoi strali vanno già ai principali avversari dello schieramento democratico. In particolare le critiche maggiori le sta scagliando contro l'ex vicepresidente, Joe Biden, e la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren: il primo soprannominato "assonnato" (per un imbarazzante pisolino schiacciato durante un discorso pubblico di Obama nel 2011) e la seconda "Pocahontas" (per le sue presunte ascendenze nativo americane). Differente è invece il rapporto intrattenuto con il senatore socialista Bernie Sanders. Per quanto Trump lo definisca da settimane "Bernie il pazzo", c'è comunque da rilevare che - a inizio maggio - il magnate abbia dichiarato che il senatore sia "più intelligente" di Biden. Qualcuno dice si tratti di una mossa tattica per portare divisione tra i democratici. Probabile. Ma non bisogna dimenticare che - anche nel 2016 - Trump non abbia mai celato troppo una certa simpatia per Sanders, con cui condivide - non a caso - alcune posizioni politiche decisive (dal protezionismo commerciale alla riforma infrastrutturale).

Più in generale, Trump può al momento fare affidamento su una situazione economica particolarmente favorevole: il Pil ha recentemente conseguito un risultato storico, mentre il tasso di disoccupazione è piombato ai minimi dal 1969. Con questo scenario, il presidente ha (almeno a oggi) ampie probabilità di essere rieletto nel 2020. Negli ultimi decenni, gli unici presidente a non ottenere una riconferma furono Jimmy Carter e George H. W. Bush: entrambi rimasti vittime di contesti economici problematici e poco brillanti. Semmai la grande incognita per Trump potrebbe rivelarsi la politica estera. Non è chiaro infatti quanto l'interventismo aggressivo incarnato dall'attuale National security advisor, John Bolton, possa essere apprezzato dall'elettorato americano che - nel 2016 - aveva votato Trump anche per la sua promessa di progressivo disimpegno statunitense sul fronte internazionale. Ragion per cui, non è affatto escludibile che - nei prossimi mesi - il gabinetto presidenziale possa subire qualche nuovo scossone.