Ha più nomi di un hidalgo spagnolo. Avendo messo radici in tutte le montagne d’Italia - cresce tra i 500 e i 2.000 metri d’altezza - il Chenopodium bonus-enricus, pianta medicinale dalle spiccate virtù salutari e gastronomiche, è conosciuto con un nome diverso, a volte anche due o tre o più, in ogni Regione italiana. Qualche appassionato di botanica è arrivato a contare una sessantina di nomi, tra italiano e dialetto. I più gettonati sono spinacio di montagna e spinacio selvatico, per il gusto che ricorda l’ortaggio preferito da Braccio di Ferro; farinello (farinel in Veneto) per la polverina farinosa che ricopre la pagina inferiore della foglia; cùgolo; olaci; olero e olapri in Abruzzo; pàruch nel bergamasco; pèruch nel bresciano, vanga in Valchiavenna; erba sana in Emilia; bono enrico e colubrina in Toscana.

L’Accademia della crusca segnala le voci crisolocano, lapato untuoso e mercorella. A Livigno sono richiestissimi nei ristoranti i pizzocher da cugol, gli gnocchetti di buon Enrico, piatto tradizionale della Valtellina preparato con farina di grano saraceno. È un ingrediente molto ricercato nella cucina dell’entroterra ligure ponentino, dove è chiamato éngaru, per fare i ripieni dei ravioli, preparare torte salate, panzerotti, frittate.

Fu Linneo, padre della classificazione scientifica degli esseri viventi, a battezzare la piantina col nome di un re. Il bonus Henricus è riferito a Enrico di Navarra, che divenne sovrano di Francia con il titolo di Enrico IV. Era un re amato dal popolo che lo soprannominò le bon Henry, il buon Enrico. Il monarca guadagnò il benevolo appellativo quando aprì gli orti reali, ricchi di piante commestibili, al popolo stremato dalla fame per la carestia. Linneo e gli studiosi della flora consideravano Enrico IV un re «green». Per la passione verso i vegetali e il colore degli abiti che amava indossare, lo promossero difensore e mecenate dei botanici. Il Borbone passò alla storia per uno dei più spudorati salti della quaglia, da una confessione religiosa ad un’altra. Per poter sedere sul trono di Francia, da ugonotto che era, si convertì al cattolicesimo pronunciando la famosa frase: «Parigi val bene una messa». In un amen divenne il primo re della dinastia dei Borboni.

C’è da dire che l’appetito del popolo gli stava veramente a cuore. Nel corso di un discorso ufficiale, durante la visita del duca di Savoia, espresse un desiderio: «Vorrei che nel mio regno ogni uomo che lavora potesse mettere une poule au pot», un pollo in pentola. Era un’utopia socialista ante litteram, un reale proposito che non venne attuato: i tempi dei polli in batteria e dei lavoratori adeguatamente remunerati erano di là da venire, ma l’espressione fu immediatamente catturata dagli chef francesi che misero nel menu (dell’aristocrazia e del clero) il poule-au-pot chiamato anche pollo alla francese, la cui preparazione prevede, oltre alla gallina, pane, latte, uovo, lardo, dragoncello, prezzemolo, scalogno, cavolo, carote, rape, sale e pepe q.b. Il tutto va fatto bollire a fuoco basso. Ancora oggi, nei ristoranti tradizionali parigini e negli altri locali transalpini, è presente in carta il poule-au-pot. In rue Vauvilliers c’è un ristorante che porta questo nome. Il piatto forte del locale, molto buono ma piuttosto caro, è ovviamente il pollo lesso alla «bon Henry». Il quale non era solo appassionato di polli e piante commestibili. Coltivava altrettanto entusiasmo e appetito per le belle donne anche in età avanzata, meritandosi il soprannome di Le vert galant, il «verde galante», un modo di dire che i francesi affibbiano a chi fa il galletto anche quando gli anni sono un po’ avanti. Del resto che c’è di male? Ognuno ha l’età che si sente: il verde è sempre di moda.

Torniamo al nome completo della pianta spontanea, alta fino a 60 centimetri, che cresce molto volentieri sui terreni di montagna ben concimati dalle mucche e vicino ai muri delle malghe abbandonate: Chenopodium bonus-henricus. Si chiama Chenopodium per la forma della foglia che ricorda il piede, podium, dell’oca, chen. È un ortaggio perenne. I contadini che lo coltivano non hanno bisogno di vangare né di seminare: il buon Enrico cresce da solo garantendo una riserva di verdura ogni anno. Ha un buon sapore che, secondo i gourmet, supera quello dello spinacio. Come altre piante considerate un tempo povere è stata, in tempi di fame dura, una fonte di cibo, meritandosi due volte la qualifica di «buon». La civiltà contadina dei nostri monti non utilizzava il Chenopodio solo per scopi alimentari. Le donne lo adoperavano per preparare tinture per capelli e per lucidare i paioli di rame: facevano bollire le foglie al loro interno e poi, alè, olio di gomito fino a quando non diventavano lustri, del bel colore dorato di quand’erano usciti dalla bottega del paiolaio.

Oggi è una pianta spontanea con la quale si preparano piatti ricercati da intenditori e buongustai. I ristoranti che la vantano in menu si affidano a raccoglitori professionisti. «Con il tempo che ha fatto quest’anno, il nostro esperto continuerà a trovarlo fino ad agosto», dice Rosanna Givanni, ristoratrice della Posta vecia, locanda poco fuori Verona, a Colognola ai Colli, sulla strada che porta a Vicenza. In questa storica residenza passò la notte tra il 19 e il 20 febbraio 1821 Silvio Pellico, patriota e autore de Le mie prigioni, prigioniero degli austriaci, durante il trasferimento da Milano alla città ceca di Brno dove lo attendeva una cella del «crudele» Spielberg. Sulla facciata della Posta vecia c’è la lapide che ricorda Pellico, che «qui sostò cogitabondo riposando un poco».

Givanni è titolare e cuoca: «È giusto riscoprire questi gusti antichi. Il sapore del buon Enrico è intenso, dà piaceri e sensazioni diversi da quelli dei normali spinaci. Propongo i piatti col farinél da più di dieci anni con grande soddisfazione mia e dei clienti. Lo uso per preparare ravioli, gnocchi con burro e salvia e un pizzico di noce moscata, ricotta e formaggi dal sapore caratteristico. E come contorno, naturalmente».

Il buon Enrico fa parte della famiglia delle Chenopodiaceae. Era conosciuto e utilizzato come cibo già 4.000 anni fa, nell’Età del bronzo. Come lo spinacio, vanta un alto contenuto di ferro e vitamina C. Le parti impiegate per uso alimentare sono le morbide foglioline e i teneri germogli. Le prime si lessano, proprio come si fa con gli spinaci, e danno sapore e buon gusto a minestre, zuppe di verdura e, crude, alle insalate. I germogli ricordano l’Asparagus acutifolius, l’asparago selvatico, e si usano nella preparazione di frittate, risotti, paste ripiene o, bolliti, conditi con olio extravergine d’oliva, pepe, sale. Attenzione, però: anche se gli inglesi considerano il buon Enrico all good e i francesi toute bonne, può avere effetti secondari se mangiato in quantità. I semi contengono saponine, sostanze con un effetto purgante quasi assicurato. Il che, ma basta saperlo, può anche fare comodo. È sconsigliato a chi soffre di problemi epatici o di artrite. Possono, sì, levarsi il gusto di assaggiarlo, ma devono limitare il consumo.

La stagione di raccolta è l’estate. È un’ottima pianta officinale, è buona e fa bene, ma si trova raramente nei negozi di ortofrutta: i fruttivendoli faticano a tenerlo perché, trattandosi di verdura che va cucinata e mangiata in tempi brevi dopo la raccolta, non si presta alla conservazione e, di conseguenza, ai ritmi della commercializzazione. È facile imparare a distinguere il farinello in montagna: la forma delle foglie e la caratteristica renella sotto la lamina sono inconfondibili. Altrimenti, c’è sempre la possibilità di coltivarlo: nei negozi di sementi si trovano in vendita le buste con i semi dello spinacio di monte.

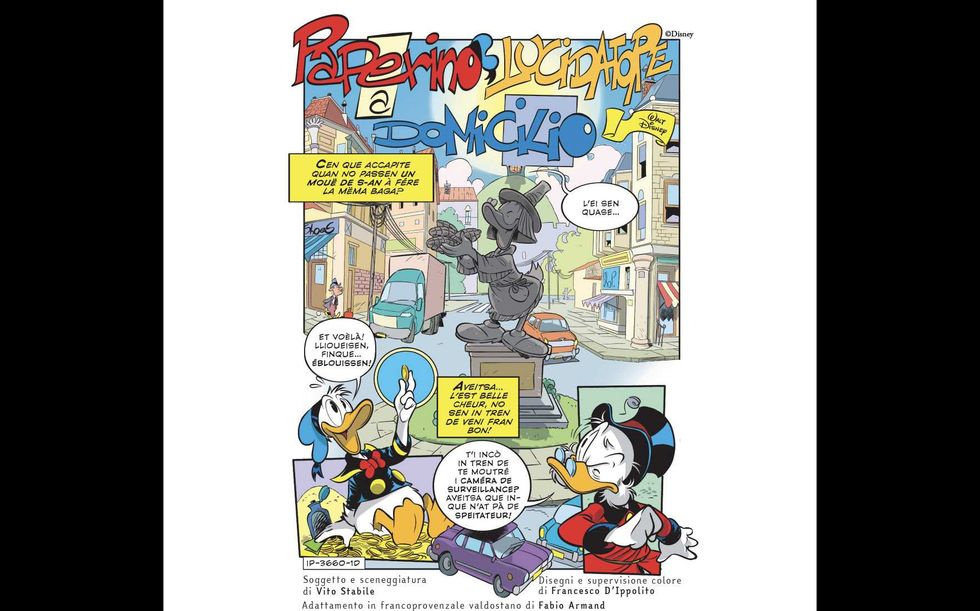

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)