True

2023-08-04

«Biden incontrò i soci stranieri del figlio»

Joe Biden e il figlio Hunter (Getty Images)

Si rafforzano i sospetti di conflitto di interessi e traffico d’influenze sui Biden. Ieri, la commissione Sorveglianza della Camera dei rappresentanti ha pubblicato la trascrizione della testimonianza, rilasciata lunedì scorso a porte chiuse da Devon Archer: ex socio del figlio del presidente americano, Hunter, che sedette con lui nel board della controversa azienda ucraina Burisma.

Archer ha raccontato che l’allora vicepresidente Joe Biden prese parte ad almeno un paio di cene con alcuni dei soci in affari stranieri di Hunter Biden che avevano trasferito denaro alle società di quest’ultimo. Alla domanda su chi avesse partecipato a queste cene, Archer ha risposto: «Kenes Rakishev, Karim Massimov, Yelena Baturina, forse Yury, Hunter Biden, Joe Biden, forse Eric Schwerin». Ricordiamo che, secondo un report investigativo dei senatori repubblicani, la Baturina - moglie miliardaria dell’ex sindaco di Mosca Yury Luzhkov - diede a una società di Hunter 3,5 milioni di dollari nel 2014: quella stessa Baturina che stranamente non è stata inserita nella lista delle sanzioni americane contro gli oligarchi russi. Soldi a una società di Hunter (circa 142.000 dollari) sarebbero arrivati anche da Kenes Rakishev: magnate kazako che, secondo la testata Le Media, sarebbe risultato molto vicino al leader ceceno Ramzan Kadyrov.

Non solo. Archer ha anche confermato che Joe Biden parlò una ventina di volte in vivavoce con alcuni dei soci del figlio: una circostanza finalizzata, secondo la testimonianza, ad aumentare l’influenza di Hunter attraverso il «brand» del potente genitore. «Penso che, alla fine, parte di ciò che è stato trasmesso sia il brand. Voglio dire, è come qualsiasi cosa, sai, se sei il figlio di Jamie Dimon o qualsiasi amministratore delegato. Sai, penso che questo sia ciò di cui stiamo parlando, è che c’era il marchio che veniva trasmesso», ha detto Archer, il quale ha anche rivelato che, nel 2013, Joe Biden «prese un caffè» a Pechino con Jonathan Li: l’amministratore delegato di Bhr Partners, fondo d’investimento cinese co-fondato dallo stesso Li insieme ad Hunter e Archer.

Lo stesso Archer ha anche confermato gli opachi intrecci tra i Biden e Burisma, raccontando che i vertici della società chiesero l’aiuto di Hunter per contrastare le «pressioni» del governo ucraino.

In particolare, i vertici confidavano in un aiuto da Washington. «Beh, voglio dire, era un lobbista ed un esperto e ovviamente portava, sai, un nome molto potente. Quindi penso che fosse questo quello che stavano chiedendo», ha specificato Archer in riferimento alle richieste di aiuto inoltrate da Burisma ad Hunter. L’ex socio ha anche affermato che le alte sfere dell’azienda ucraina vollero il figlio di Biden nel proprio board «perché le persone sarebbero state intimidite nel dar loro fastidio». Insomma, par di capire che, avendo nel board il figlio dell’allora vicepresidente degli Usa, Burisma puntasse a non avere grane dal procuratore generale ucraino, Viktor Shokin: procuratore che fu licenziato nel marzo 2016, appena pochi mesi dopo che Joe Biden aveva esercitato pressioni sull’allora presidente ucraino, Petro Poroshenko. D’altronde, Archer ha detto che, proprio grazie all’appoggio dei Biden, Burisma «riuscì a sopravvivere così a lungo». Ricordiamo che nel settembre 2019 l’attuale presidente americano aveva esplicitamente dichiarato di non aver mai parlato col figlio dei suoi affari all’estero. La testimonianza di Archer sembra tuttavia smentirlo. I dem si aggrappano al fatto che, secondo Archer, Biden - nei suoi contatti con i soci del figlio - avrebbe parlato del tempo e di cose di poco conto. Va però sottolineato che l’obiettivo di Hunter era quello di aumentare la propria influenza con i suoi interlocutori: ragion per cui a lui bastava che il potente padre comparisse dal vivo o in vivavoce in quei meeting indipendentemente dai contenuti delle conversazioni. C’è semmai da chiedersi se l’attuale presidente non capisse una dinamica tanto ovvia. Possibile che Biden si facesse strumentalizzare passivamente dal figlio?

È probabile che la testimonianza di Archer possa essere usata nel momento in cui i deputati repubblicani decidessero di avviare un’indagine per impeachment contro l’attuale inquilino della Casa Bianca: si tratterebbe, in caso, del primo step verso un eventuale processo di messa in stato d’accusa. Un’ipotesi, questa, che recentemente è stata ventilata dallo stesso Speaker della Camera, Kevin McCarthy. D’altronde è lecito farsi una domanda. È normale che un vicepresidente americano in carica incontri o parli al telefono con i controversi soci d’affari esteri del figlio? Vi immaginate che cosa sarebbe accaduto se, anziché Hunter, questa storia avesse riguardato Ivanka Trump?

Trump braccato dalla giustizia: rischia fino a 561 anni di carcere

Prosegue lo scontro giudiziario tra Donald Trump e il Dipartimento di Giustizia. Ieri, quando La Verità era già andata in stampa, l’ex presidente si è presentato in tribunale a Washington in riferimento alla nuova incriminazione, presentata martedì dal procuratore speciale, Jack Smith. Probabilmente il team legale di Trump chiederà che la sede del processo venga spostata altrove (come per esempio in West Virginia). Washington Dc è un feudo elettorale storicamente democratico, dove alle ultime elezioni Joe Biden ha preso il 92% dei voti. L’ex presidente teme quindi di dover affrontare una giuria politicamente prevenuta nei suoi confronti.

Nel frattempo, un numero crescente di elettori repubblicani ritiene che la vittoria dello stesso Biden nel 2020 sia stata illegittima: secondo la Cnn, a pensarla così oggi è il 69% dei votanti del Gop (un incremento di sei punti rispetto all’inizio dell’anno). È anche in tal senso che Trump continua a cavalcare la tesi della persecuzione giudiziaria. «Non è colpa mia se il mio avversario politico nel Partito democratico, il corrotto Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Usa, io, con tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa», ha tuonato Trump, riferendosi al fatto che Smith è stato nominato dal procuratore generale Merrick Garland, a sua volta nominato da Biden. L’ex presidente si trova in una situazione singolare. Da una parte, sale nei sondaggi e ha raccolto significativi finanziamenti elettorali. Dall’altra, parte consistente di tali finanziamenti sta andando via in spese legali.

Ricordiamo che finora Trump ha subito tre incriminazioni (una statale e due federali) per un totale di 78 capi d’imputazione: un numero assai probabilmente destinato ad aumentare a causa dell’imminente incriminazione da parte della Procura distrettuale di Fulton. Al momento in linea teorica l’ex presidente rischierebbe addirittura fino a un massimo complessivo di 561 anni di carcere. Si tratta di numeri impressionanti: basti pensare che, nel 1931, Al Capone fu incriminato con 23 capi d’imputazione e che, secondo il New York Times, rischiava un massimo di 17 anni di galera (fu alla fine riconosciuto colpevole di cinque accuse e condannato a undici anni).

Inoltre, delle varie incriminazioni subite da Trump, la più solida è la seconda: quella sui documenti classificati. In quel caso infatti il procuratore speciale Smith possiede un audio scottante che gli avvocati dell’ex presidente difficilmente riusciranno a smentire in sede processuale. Ben differente è invece la situazione per le altre due incriminazioni. Quella statale del procuratore distrettuale di Manhattan, il democratico Alvin Bragg, è la più traballante: sconta problemi di giurisdizione e un precedente del 2012 potrebbe addirittura favorire Trump. Problemi si riscontrano anche nella nuova incriminazione di Smith. Per come ha impostato l’impianto accusatorio, il procuratore speciale dovrà provare al di là di ogni ragionevole dubbio che Trump abbia mentito consapevolmente: il che non è esattamente facile da dimostrare. In secondo luogo, vari analisti legali sostengono che la linea del procuratore potrebbe infrangersi contro il Primo emendamento (che tutela la libertà di espressione).

Alla luce di tutto questo, è difficile non pensare che, alla base di almeno alcune di queste incriminazioni, ci siano anche delle motivazioni politiche. Non dimentichiamo che Bragg appartiene al Partito democratico e che il Dipartimento di Giustizia è stato accusato da due informatori dell’Agenzia delle entrate americana di aver interferito nell’indagine penale sui reati fiscali di Hunter Biden. Infine, ma non meno importante, un report del procuratore speciale John Durham ha messo in evidenza le storture commesse dall’Fbi contro Trump ai tempi del Russiagate. È per questa ragione che l’amministrazione Biden rischia seriamente un effetto boomerang. Se per l’ex presidente la strada è oggettivamente in salita, l’attuale inquilino della Casa Bianca non può infatti dormire sonni tranquilli. Al di là dei sondaggi non esattamente esaltanti per lui, Biden potrebbe presto ritrovarsi sotto impeachment da parte dei deputati repubblicani a causa dei sospetti di conflitto di interessi e di traffico d’influenza che aleggiano sul suo capo a causa del figlio.

Continua a leggereRiduci

Pubblicate le testimonianze di Archer, ex sodale di Hunter: il presidente Usa, che nega implicazioni nei pasticci del rampollo, sarebbe stato usato per influenzarne i partner d’affari e avrebbe partecipato a varie cene con loro. Confermati gli intrecci con Kiev.Ieri Donald Trump alla sbarra per frode allo Stato. Ma la grana peggiore è per le carte segrete.Lo speciale contiene due articoli.Si rafforzano i sospetti di conflitto di interessi e traffico d’influenze sui Biden. Ieri, la commissione Sorveglianza della Camera dei rappresentanti ha pubblicato la trascrizione della testimonianza, rilasciata lunedì scorso a porte chiuse da Devon Archer: ex socio del figlio del presidente americano, Hunter, che sedette con lui nel board della controversa azienda ucraina Burisma. Archer ha raccontato che l’allora vicepresidente Joe Biden prese parte ad almeno un paio di cene con alcuni dei soci in affari stranieri di Hunter Biden che avevano trasferito denaro alle società di quest’ultimo. Alla domanda su chi avesse partecipato a queste cene, Archer ha risposto: «Kenes Rakishev, Karim Massimov, Yelena Baturina, forse Yury, Hunter Biden, Joe Biden, forse Eric Schwerin». Ricordiamo che, secondo un report investigativo dei senatori repubblicani, la Baturina - moglie miliardaria dell’ex sindaco di Mosca Yury Luzhkov - diede a una società di Hunter 3,5 milioni di dollari nel 2014: quella stessa Baturina che stranamente non è stata inserita nella lista delle sanzioni americane contro gli oligarchi russi. Soldi a una società di Hunter (circa 142.000 dollari) sarebbero arrivati anche da Kenes Rakishev: magnate kazako che, secondo la testata Le Media, sarebbe risultato molto vicino al leader ceceno Ramzan Kadyrov. Non solo. Archer ha anche confermato che Joe Biden parlò una ventina di volte in vivavoce con alcuni dei soci del figlio: una circostanza finalizzata, secondo la testimonianza, ad aumentare l’influenza di Hunter attraverso il «brand» del potente genitore. «Penso che, alla fine, parte di ciò che è stato trasmesso sia il brand. Voglio dire, è come qualsiasi cosa, sai, se sei il figlio di Jamie Dimon o qualsiasi amministratore delegato. Sai, penso che questo sia ciò di cui stiamo parlando, è che c’era il marchio che veniva trasmesso», ha detto Archer, il quale ha anche rivelato che, nel 2013, Joe Biden «prese un caffè» a Pechino con Jonathan Li: l’amministratore delegato di Bhr Partners, fondo d’investimento cinese co-fondato dallo stesso Li insieme ad Hunter e Archer. Lo stesso Archer ha anche confermato gli opachi intrecci tra i Biden e Burisma, raccontando che i vertici della società chiesero l’aiuto di Hunter per contrastare le «pressioni» del governo ucraino. In particolare, i vertici confidavano in un aiuto da Washington. «Beh, voglio dire, era un lobbista ed un esperto e ovviamente portava, sai, un nome molto potente. Quindi penso che fosse questo quello che stavano chiedendo», ha specificato Archer in riferimento alle richieste di aiuto inoltrate da Burisma ad Hunter. L’ex socio ha anche affermato che le alte sfere dell’azienda ucraina vollero il figlio di Biden nel proprio board «perché le persone sarebbero state intimidite nel dar loro fastidio». Insomma, par di capire che, avendo nel board il figlio dell’allora vicepresidente degli Usa, Burisma puntasse a non avere grane dal procuratore generale ucraino, Viktor Shokin: procuratore che fu licenziato nel marzo 2016, appena pochi mesi dopo che Joe Biden aveva esercitato pressioni sull’allora presidente ucraino, Petro Poroshenko. D’altronde, Archer ha detto che, proprio grazie all’appoggio dei Biden, Burisma «riuscì a sopravvivere così a lungo». Ricordiamo che nel settembre 2019 l’attuale presidente americano aveva esplicitamente dichiarato di non aver mai parlato col figlio dei suoi affari all’estero. La testimonianza di Archer sembra tuttavia smentirlo. I dem si aggrappano al fatto che, secondo Archer, Biden - nei suoi contatti con i soci del figlio - avrebbe parlato del tempo e di cose di poco conto. Va però sottolineato che l’obiettivo di Hunter era quello di aumentare la propria influenza con i suoi interlocutori: ragion per cui a lui bastava che il potente padre comparisse dal vivo o in vivavoce in quei meeting indipendentemente dai contenuti delle conversazioni. C’è semmai da chiedersi se l’attuale presidente non capisse una dinamica tanto ovvia. Possibile che Biden si facesse strumentalizzare passivamente dal figlio? È probabile che la testimonianza di Archer possa essere usata nel momento in cui i deputati repubblicani decidessero di avviare un’indagine per impeachment contro l’attuale inquilino della Casa Bianca: si tratterebbe, in caso, del primo step verso un eventuale processo di messa in stato d’accusa. Un’ipotesi, questa, che recentemente è stata ventilata dallo stesso Speaker della Camera, Kevin McCarthy. D’altronde è lecito farsi una domanda. È normale che un vicepresidente americano in carica incontri o parli al telefono con i controversi soci d’affari esteri del figlio? Vi immaginate che cosa sarebbe accaduto se, anziché Hunter, questa storia avesse riguardato Ivanka Trump?<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/biden-ucraina-inchiesta-2662729750.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="trump-braccato-dalla-giustizia-rischia-fino-a-561-anni-di-carcere" data-post-id="2662729750" data-published-at="1691125048" data-use-pagination="False"> Trump braccato dalla giustizia: rischia fino a 561 anni di carcere Prosegue lo scontro giudiziario tra Donald Trump e il Dipartimento di Giustizia. Ieri, quando La Verità era già andata in stampa, l’ex presidente si è presentato in tribunale a Washington in riferimento alla nuova incriminazione, presentata martedì dal procuratore speciale, Jack Smith. Probabilmente il team legale di Trump chiederà che la sede del processo venga spostata altrove (come per esempio in West Virginia). Washington Dc è un feudo elettorale storicamente democratico, dove alle ultime elezioni Joe Biden ha preso il 92% dei voti. L’ex presidente teme quindi di dover affrontare una giuria politicamente prevenuta nei suoi confronti. Nel frattempo, un numero crescente di elettori repubblicani ritiene che la vittoria dello stesso Biden nel 2020 sia stata illegittima: secondo la Cnn, a pensarla così oggi è il 69% dei votanti del Gop (un incremento di sei punti rispetto all’inizio dell’anno). È anche in tal senso che Trump continua a cavalcare la tesi della persecuzione giudiziaria. «Non è colpa mia se il mio avversario politico nel Partito democratico, il corrotto Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Usa, io, con tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa», ha tuonato Trump, riferendosi al fatto che Smith è stato nominato dal procuratore generale Merrick Garland, a sua volta nominato da Biden. L’ex presidente si trova in una situazione singolare. Da una parte, sale nei sondaggi e ha raccolto significativi finanziamenti elettorali. Dall’altra, parte consistente di tali finanziamenti sta andando via in spese legali. Ricordiamo che finora Trump ha subito tre incriminazioni (una statale e due federali) per un totale di 78 capi d’imputazione: un numero assai probabilmente destinato ad aumentare a causa dell’imminente incriminazione da parte della Procura distrettuale di Fulton. Al momento in linea teorica l’ex presidente rischierebbe addirittura fino a un massimo complessivo di 561 anni di carcere. Si tratta di numeri impressionanti: basti pensare che, nel 1931, Al Capone fu incriminato con 23 capi d’imputazione e che, secondo il New York Times, rischiava un massimo di 17 anni di galera (fu alla fine riconosciuto colpevole di cinque accuse e condannato a undici anni). Inoltre, delle varie incriminazioni subite da Trump, la più solida è la seconda: quella sui documenti classificati. In quel caso infatti il procuratore speciale Smith possiede un audio scottante che gli avvocati dell’ex presidente difficilmente riusciranno a smentire in sede processuale. Ben differente è invece la situazione per le altre due incriminazioni. Quella statale del procuratore distrettuale di Manhattan, il democratico Alvin Bragg, è la più traballante: sconta problemi di giurisdizione e un precedente del 2012 potrebbe addirittura favorire Trump. Problemi si riscontrano anche nella nuova incriminazione di Smith. Per come ha impostato l’impianto accusatorio, il procuratore speciale dovrà provare al di là di ogni ragionevole dubbio che Trump abbia mentito consapevolmente: il che non è esattamente facile da dimostrare. In secondo luogo, vari analisti legali sostengono che la linea del procuratore potrebbe infrangersi contro il Primo emendamento (che tutela la libertà di espressione). Alla luce di tutto questo, è difficile non pensare che, alla base di almeno alcune di queste incriminazioni, ci siano anche delle motivazioni politiche. Non dimentichiamo che Bragg appartiene al Partito democratico e che il Dipartimento di Giustizia è stato accusato da due informatori dell’Agenzia delle entrate americana di aver interferito nell’indagine penale sui reati fiscali di Hunter Biden. Infine, ma non meno importante, un report del procuratore speciale John Durham ha messo in evidenza le storture commesse dall’Fbi contro Trump ai tempi del Russiagate. È per questa ragione che l’amministrazione Biden rischia seriamente un effetto boomerang. Se per l’ex presidente la strada è oggettivamente in salita, l’attuale inquilino della Casa Bianca non può infatti dormire sonni tranquilli. Al di là dei sondaggi non esattamente esaltanti per lui, Biden potrebbe presto ritrovarsi sotto impeachment da parte dei deputati repubblicani a causa dei sospetti di conflitto di interessi e di traffico d’influenza che aleggiano sul suo capo a causa del figlio.

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

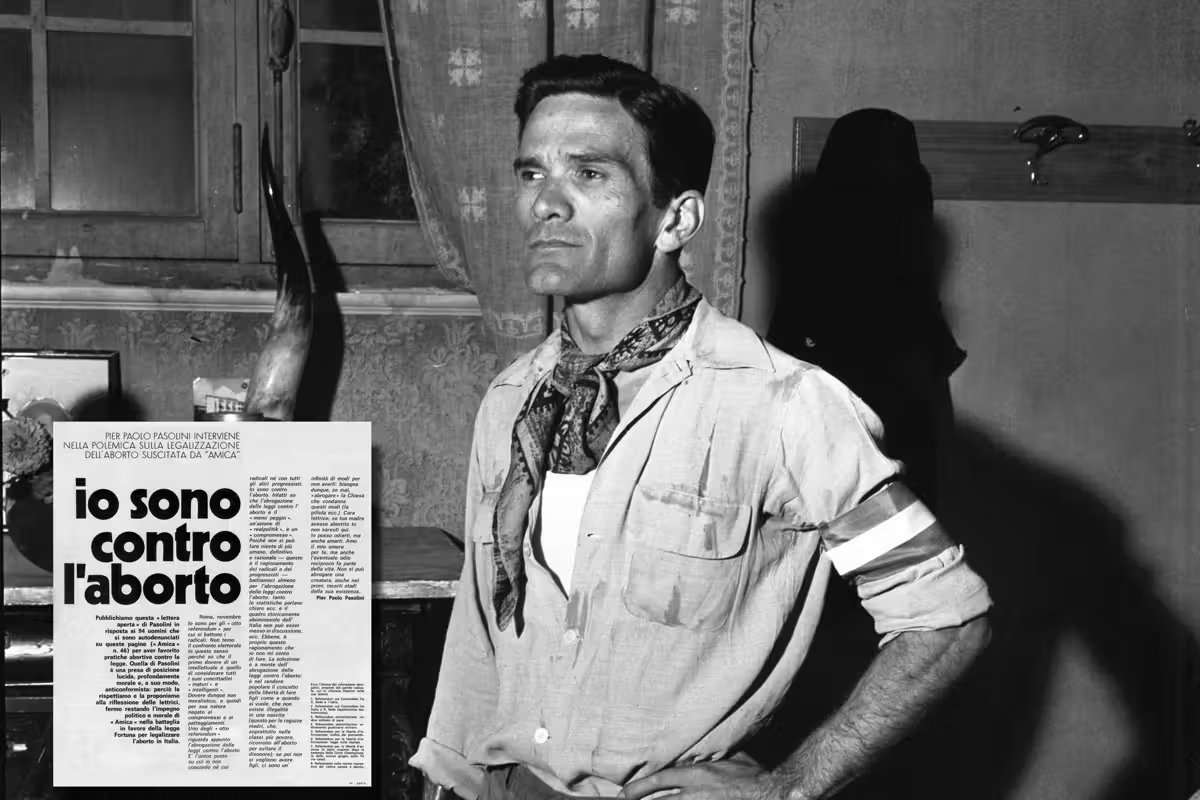

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.

Flavio Cattaneo (Ansa)

Il risultato? A Piazza Affari il titolo ha fatto ciò che ogni amministratore delegato sogna di vedere subito dopo una presentazione agli analisti: +6,8% in chiusura, quota 9,7 euro, con quell’aria da studente diligente che si presenta all’esame con i compiti già fatti.

Il piano firmato dall’amministratore delegato Flavio Cattaneo ha innestato il turbo. Gli investimenti salgono di dieci miliardi rispetto al programma precedente e toccano i 53 miliardi complessivi. Non un ritocco cosmetico, ma una vera accelerazione con l’obiettivo dichiarato di svilupparsi «nelle geografie più dinamiche»: Europa e Americhe, cioè mercati regolati, domanda solida e – dettaglio non trascurabile – minori sorprese politiche.

L’idea industriale è semplice quanto potente: se il mondo consuma più elettricità perché arrivano data center, intelligenza artificiale, robotica, auto elettriche e re-industrializzazione, qualcuno dovrà pur produrla e distribuirla. E fra i big c’è Enel. La gran parte delle risorse va a ciò che oggi fa davvero la differenza in un gruppo energetico: infrastrutture e generazione pulita.

Oltre 26 miliardi saranno destinati al business integrato, con circa 20 miliardi nelle rinnovabili. Di questi, più di 23 miliardi finiranno tra Europa (Italia e Spagna) e Nord America, mentre circa 3 miliardi prenderanno la strada dell’America Latina.

Altri 26 miliardi abbondanti andranno alle reti, il vero «asset invisibile» che però garantisce stabilità dei flussi di cassa. Il 55% sarà investito in Italia, il resto distribuito tra Penisola Iberica e America Latina.

Tradotto dal linguaggio finanziario: meno avventure, più chilometri di cavi. Ed è esattamente quello che i mercati vogliono sentirsi dire.

La cedola proposta per il 2025 sale a 0,49 euro per azione (da 0,47) ed è solo l’inizio: la crescita prevista è del 6% annuo. In un’epoca in cui molti gruppi promettono transizioni epocali ma dimenticano di remunerare gli azionisti nel frattempo, Enel fa l’opposto: investe molto e paga subito. Non a caso nel triennio 2023-2025 sono già stati restituiti circa 15 miliardi tra dividendi e buy-back. Un messaggio chiaro: la transizione energetica non è una penitenza francescana, ma un business regolato con ritorni prevedibili.

Naturalmente non esiste piano industriale italiano senza una variabile normativa. Il decreto Bollette peserà per circa 1,8 miliardi in tre anni. Il direttore finanziario Stefano De Angelis ha spiegato agli analisti che l’impatto sarà compensato da azioni gestionali e recuperi progressivi: l’effetto sull’utile netto oscillerà tra 300 e 400 milioni nell’anno peggiore, il 2028. Insomma, una zavorra gestibile. E infatti il mercato ha scelto di guardare avanti, non nello specchietto retrovisore. Come ha osservato lo stesso Cattaneo, la Borsa «non vede il passato ma il futuro». Efficienza prima ancora che crescita. Il gruppo non parte da zero. Le efficienze previste dal piano precedente – circa un miliardo – sono state centrate con un anno di anticipo.

Ora si punta ad altri 700 milioni di risparmi entro il 2028, mentre l’utile netto ordinario per azione è atteso salire fino a 0,80-0,82 euro, rispetto agli 0,69 stimati nel 2025. Il tutto con un prezzo dell’energia assunto a 85 euro per megawattora, livello prudenziale rispetto alle montagne russe viste negli ultimi anni.

Per anni la transizione è stata raccontata come una promessa lontana, fatta di slogan verdi e ritorni nebulosi. Questo piano segna invece il passaggio alla fase adulta: grandi investimenti, reti fisiche, rinnovabili industrializzate, crescita degli utili e dividendi prevedibili.

In altre parole, meno ideologia e più contabilità. E quando la transizione energetica incontra il rendimento, la Borsa – che non ha mai avuto vocazioni spirituali – applaude senza esitazioni.

Del resto, come insegna la vecchia scuola milanese, l’elettricità sarà anche invisibile, ma i dividendi si vedono benissimo.

Continua a leggereRiduci