Arti marziali, non solo asiatiche: due discipline nate in Friuli e in Sardegna

L'«abrazàr», nato a Cividale alla fine del Trecento e la «s'istrumpa», lotta sarda arcaica. Diverse per fruizione (una cavalleresca, l'altra etnica e popolare) entrambe presentano aspetti simili alle discipline asiatiche, per tecniche, senso dell'onore e rispetto dell'avversario.

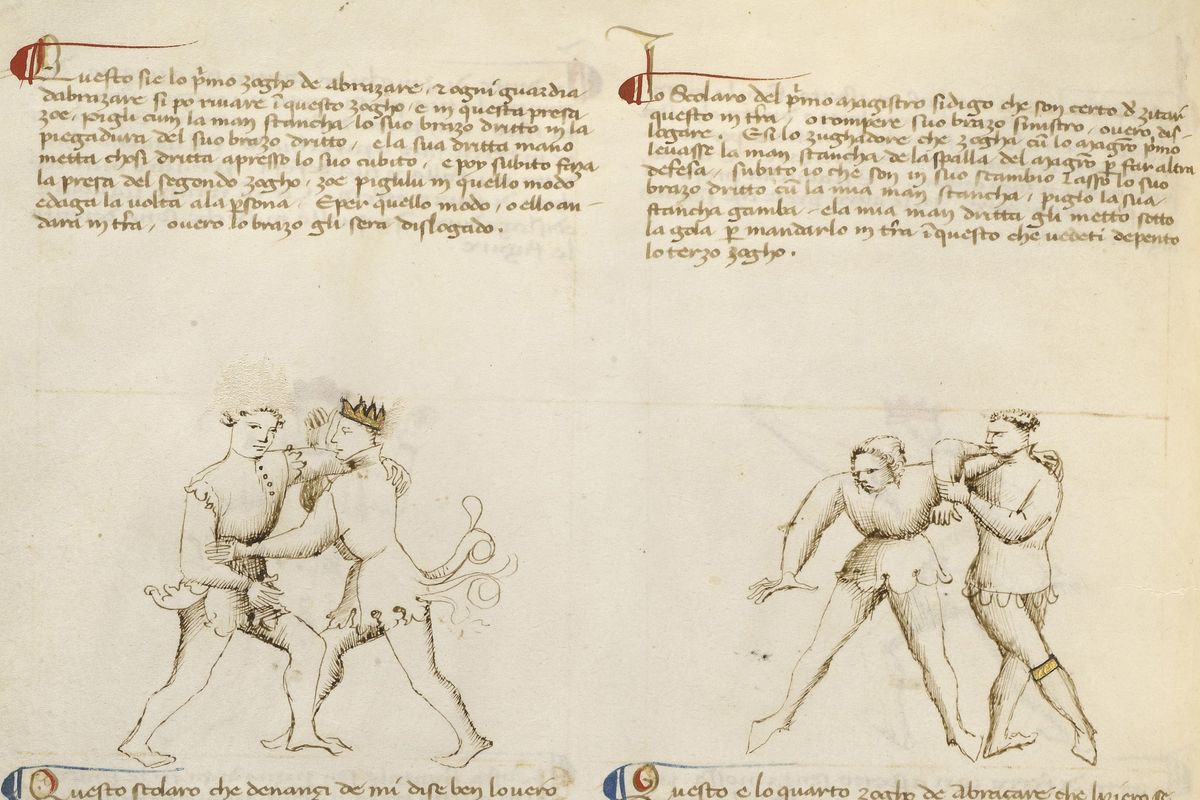

Siamo in Friuli a cavallo tra il Trecento e il Quattrocento. Molto lontani dal Giappone, ai tempi conosciuto solo da pochi anni grazie ai diari di viaggio di Marco Polo. Nella legazione di Aquileia, ai margini del Sacro Romano Impero, nasceva un’arte marziale tutta italiana: l’«Abrazàr». Fondatore di quella disciplina di lotta fu un maestro di spada nativo di Premariacco (Udine), Fiore dei Liberi. Questi era l'erede della tradizione cavalleresca dei «magistri di scrima» (scherma) della scuola di Cividale, una delle più fiorenti della Penisola e allora capoluogo della Patria del Friuli, centro delle contese territoriali tra il Sacro Romano impero e Venezia. I segreti della lotta cavalleresca, che comprendevano naturalmente i duelli con spada e «daga» ma anche la lotta a corpo libero, furono codificati nell’opera del maestro friulano «Flos duellatorum. In armis, sine armis, aequestris et pedestris». Il codice miniato, scritto in volgare con nette influenze venete, fu edito attorno al 1409 a Ferrara e verosimilmente destinato alla corte di Niccolò III d’Este. A noi è giunto grazie all’opera di esegesi dello scrittore milanese Carlo Alberto Pisani Dossi, che nel 1902 ne realizzò un’edizione critica.

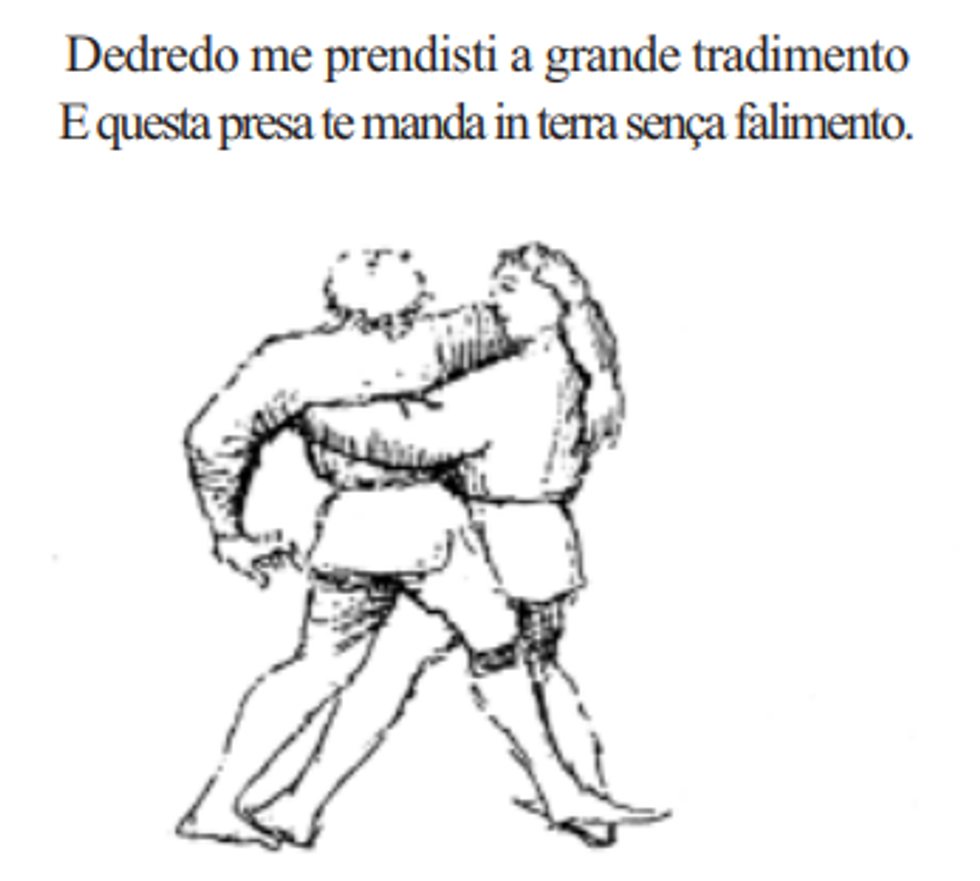

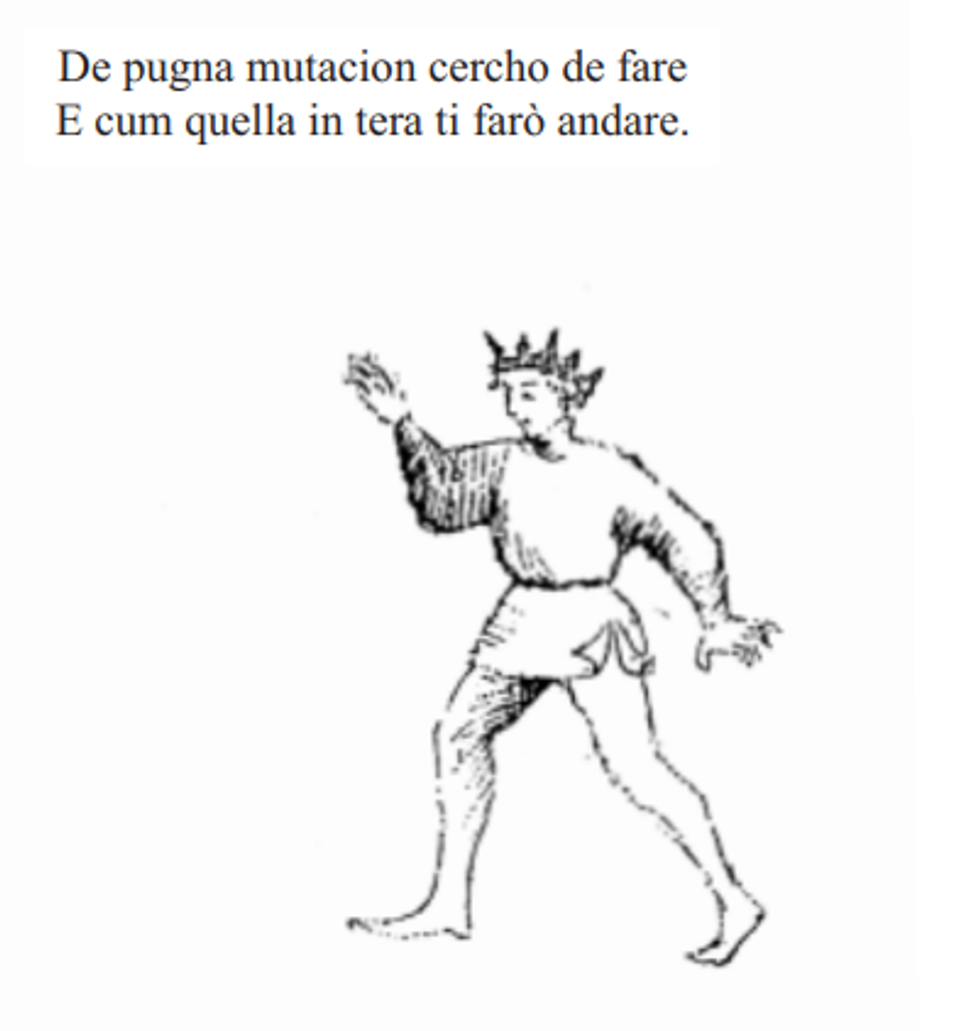

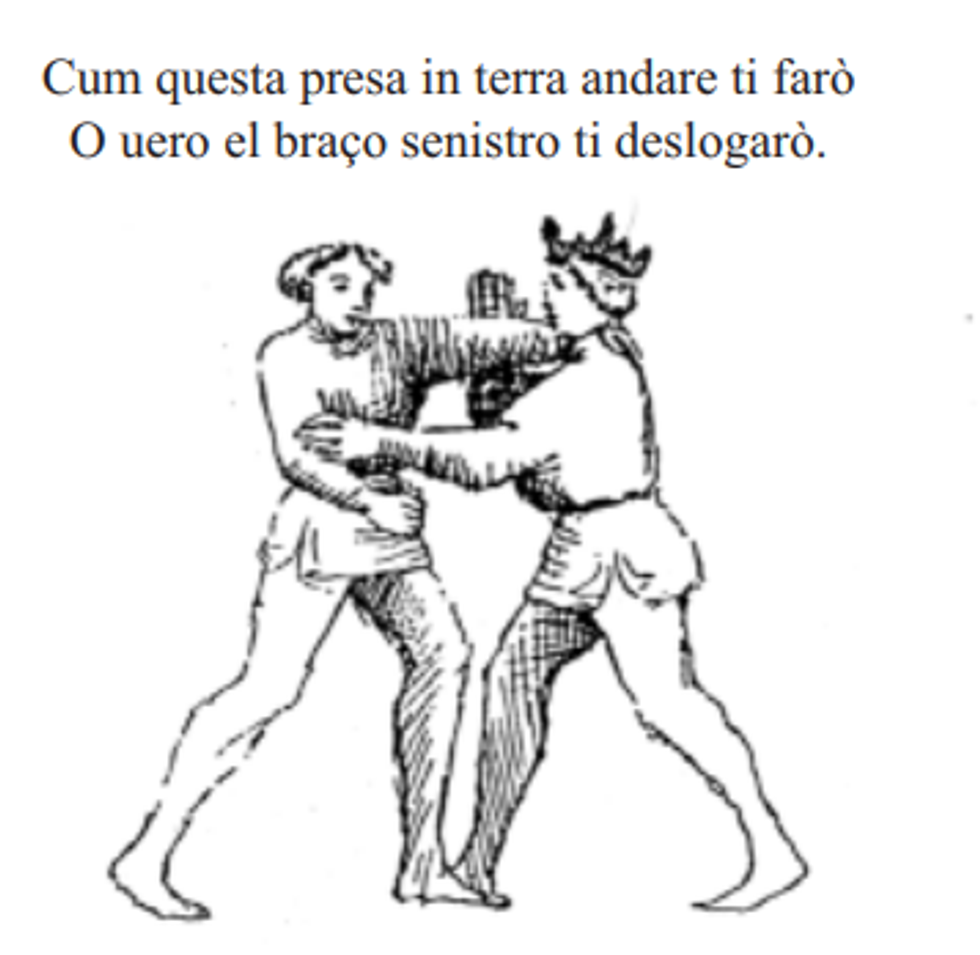

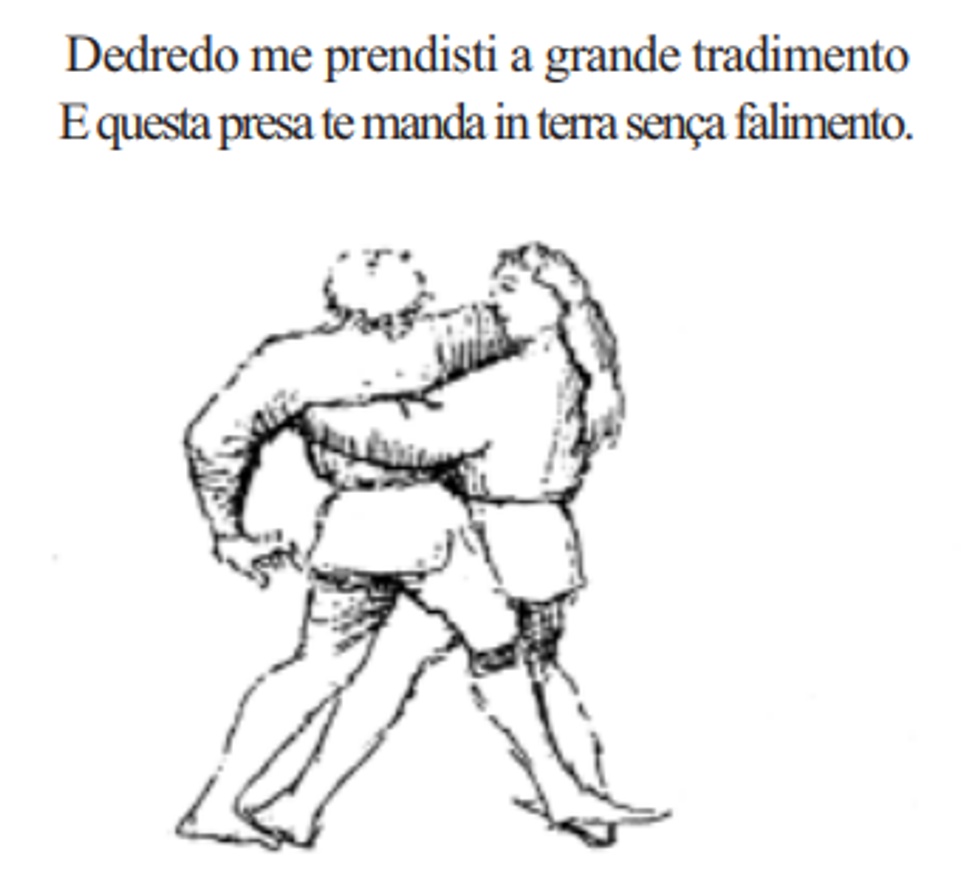

L’«Abrazàr» (letteralmente l’abbracciare) è basato sulla tecnica delle «prese», punto focale del capitolo dedicato alla lotta «sine armis», ossia il combattimento a mani nude, corpo a corpo. La descrizione delle mosse è corredata di piccole illustrazioni accompagnate dalla spiegazione delle figure scritta in rima, alle quali l’autore antepone una premessa all’arte del combattimento a piedi: Lo abraçar uole .(…). cosse: zoè forteça presteça de pie e de braci e prese auantaçade e roture e ligadure e percusion e lesion, segondo che uoy uederiti in le figure dipente; e masimamente in çoghi che se guadagnano le prese zaschun cum suo sauer e cum sua malitia. Chè zoghi che se piglia de concordia, le prese se fa d'amore e non da ira. E sopra l'arte de l'abraçar che se fa a guadagnar le prese tal uolta se fa da ira e alguna uolta per la uita e sono prese e zoghi che non se pò çugar de cortesia, anche sono çoghi pericolusi da çugar. E sopra quello tractaremo li çoghi auantaçadi e più forti e quilli che più besognano in arme che sença per più deffesa de lo homo e più segurtade e faremo sì che leçeramente se porano intendere per le parole scripte e per le figure dipente. E principiamo prima de abraçar a pe a guadagnar le prese e anchora prese facte de concordia.

Forza, velocità (prestezza di piede e di braccia), per fare più danno possibile all’avversario tramite le «prese avvantaggiate», cioè quelle tecniche (summa delle forme di lotta diffuse nella Penisola) che permettevano l’immobilizzazione dell’avversario e il suo abbattimento a terra. Con uno sviluppo simile a quello dei «katà» (le sequenze di mosse diffuse nelle arti marziali giapponesi) l’«Abrazàr» insegnava leve articolari e colpi «proibiti», che potevano provocare lesioni anche molto gravi. Per questo motivo Fiore dei Liberi metteva in guardia i «messeri» che avessero voluto cimentarsi nell’arte marziale friulana poiché la pratica poteva risultare estremamente pericolosa (sono prese e zoghi che non se pò çugar de cortesia, anche sono çoghi pericolusi da çugar (…)) a causa dei molti colpi proibiti descritti con le miniature, dove la figurina coronata (vedi gallery sotto) rappresentava il maestro d’armi. Come nel Judo, arte marziale basata sulle prese, l’«Abrazàr» era imperniato sull’obiettivo di spostare in baricentro dell’avversario per provocarne la caduta a terra con sgambetti o proiezioni. «Guadagnare le prese», dice Fiore dei Liberi, è la prima pratica da imparare. Mantenendo un profilo basso, sapendo interpretare le intenzioni dell’avversario così da neutralizzarne i colpi e partire avvantaggiati nella seconda fase, quella dell’offesa. Quest’ultima, ricordava per alcuni versi la tecnica di combattimento israeliana Krav Maga, nata attorno al 1930, per la presenza di colpi diretti alle parti più vulnerabili del corpo come occhi, orecchie, gola e testicoli.

La storia dell’arte dell’«Abrazàr» e la sua pratica svanirono al termine del Medioevo per essere poi nuovamente studiata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo grazie allo studio dei manoscritti ritrovati e analizzati.

Alcune mosse descritte in rima presenti nel testo di Fiore dei Liberi sull'arte marziale dell'«abrazàr»

S’Istrumpa (Sardegna)

La lotta era il discorso più pastorale. Si giocava a «s’istrumpa». Consisteva nell’atterrare l’avversario mettendolo con la schiena a terra. Ci si piazzava prima l’uno di fronte all’altro senza commettere vigliaccheria alcuna. Ci si avvinghiava alla vita o alla cintola a seconda della nostra preferenza (purché si fosse tutti e due nello stesso modo), incrociandoci le braccia a X.

A un segnale convenuto «sono pronto», si dava il via. La lotta incominciava sull’erba senza risparmiarci. La mia carta segreta era nello sgambetto. Battòre (nonostante fosse più forte di me) spesso ruzzolava a terra una volta che lo squilibravo. (…)

Più che la forza, in questo giuoco conta l’astuzia, la prontezza dei riflessi, la presa alla vita dell’avversario e lo sgambetto. Spesso un’istrumpa durava anche mezz’ora. E così si stava anche ore in lotta continua. Era questione di resistenza. (…)

Da Gavino Ledda, «Padre padrone» (1975).

Nel brano dell’autore sardo, racconto autobiografico sulla vita e sul riscatto di un giovane pastore dell’entroterra di Sassari negli anni Cinquanta, era descritta l’«istrumpa», arte marziale nota oggi anche come «lotta sarda». Le sue origini sono remote, tanto da essere definita come «archeologica». Una traccia tangibile della longevità della «istrumpa» si ha grazie al ritrovamento di una statuetta nuragica sulle pendici del Monte Arcosu, nel cagliaritano. Il piccolo gruppo scultoreo in bronzo, battezzato i «lottatori di Uta» raffigura inequivocabilmente due «gherradores» (lottatori) nella fase finale di un incontro di «istrumpa», con il vincitore che blocca a terra l’avversario supino a terra. Il primo porta alla caviglia un’«armilla», un anello a spire, premio per i lottatori più forti.

Priva, a differenza del molto più recente «abrazàr», di regole scritte, l’arte marziale sarda si è tramandata attraverso i secoli grazie alla trasmissione orale radicata nelle tradizioni della società agro-pastorale dell’isola. È evidente, nella pratica della «istrumpa», l’importanza delle «prese» tra le regole fondamentali, proprio come avviene nella maggior parte delle più importanti arti marziali orientali. Ben descritte nel passo del romanzo di Gavino Ledda, le mosse dell’«istrumpa» si concentrano sulla capacità di atterrare l’avversario non tanto con la forza fisica (il compagno di lotta di Ledda è infatti descritto come fisicamente più prestante del protagonista) quanto l’agilità, la velocità e l’astuzia nel combinare una serie di movimenti allo scopo di guadagnare un vantaggio per ottenere l’atterramento dell’avversario e la sua neutralizzazione. La posizione di partenza degli incontri è indice del codice d’onore insito nelle regole della lotta arcaica, con le braccia reciprocamente incrociate sulle spalle e attorno alla vita. Paritetica è anche la posizione del tronco e del volto dei lottatori, con le guance che si sfiorano prima del segnale convenuto di partenza. Non sono ammessi colpi proibiti né prese scorrette, altra similitudine con le arti marziali asiatiche che pongono alla base delle proprie regole l’onore e la correttezza nonché il rispetto dell’avversario. L’«istrumpa» ha accompagnato per secoli le feste campestri, le ricorrenze religiose, le celebrazioni per il raccolto o la tosatura in tutta la Sardegna. La sua diffusione nella società pastorale dell’isola dimostra la chiara differenza delle origini e della pratica della lotta a livello sociale. Profondamente differente nella fruizione rispetto all’«abrazàr», destinato esclusivamente ai membri apicali di una società cavalleresca e nobile, la lotta tradizionale sarda nasceva dal basso, diffusa orizzontalmente tra i pastori e i contadini, che dell’onore e dell’appartenenza alla terra sarda fecero le basi di una disciplina tutt’ora praticata e riconosciuta come disciplina dal Coni e dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali). Fino agli anni Sessanta, l’«istrumpa» era praticata dai giovani sardi in occasione della visita di leva, dove le reclute si affrontavano nelle caserme, mostrando ai futuri soldati e ai superiori il senso dell’«onore della Sardegna» tradotto nelle regole e nella pratica dell’antica lotta. Oggi l’«istrumpa» è insegnata e praticata in diverse associazioni sportive dell’isola. Il suo recupero e il suo inquadramento nelle categorie ufficiali delle arti marziali, attraverso la realizzazione di un regolamento scritto attraverso la raccolta delle nozioni orali in possesso degli anziani, è iniziato alla metà degli anni Ottanta ad Ollolai (Nuoro) ed è attualmente in uso presso le associazioni sportive che si occupano dell’insegnamento e della diffusione di questa antichissima arte marziale.