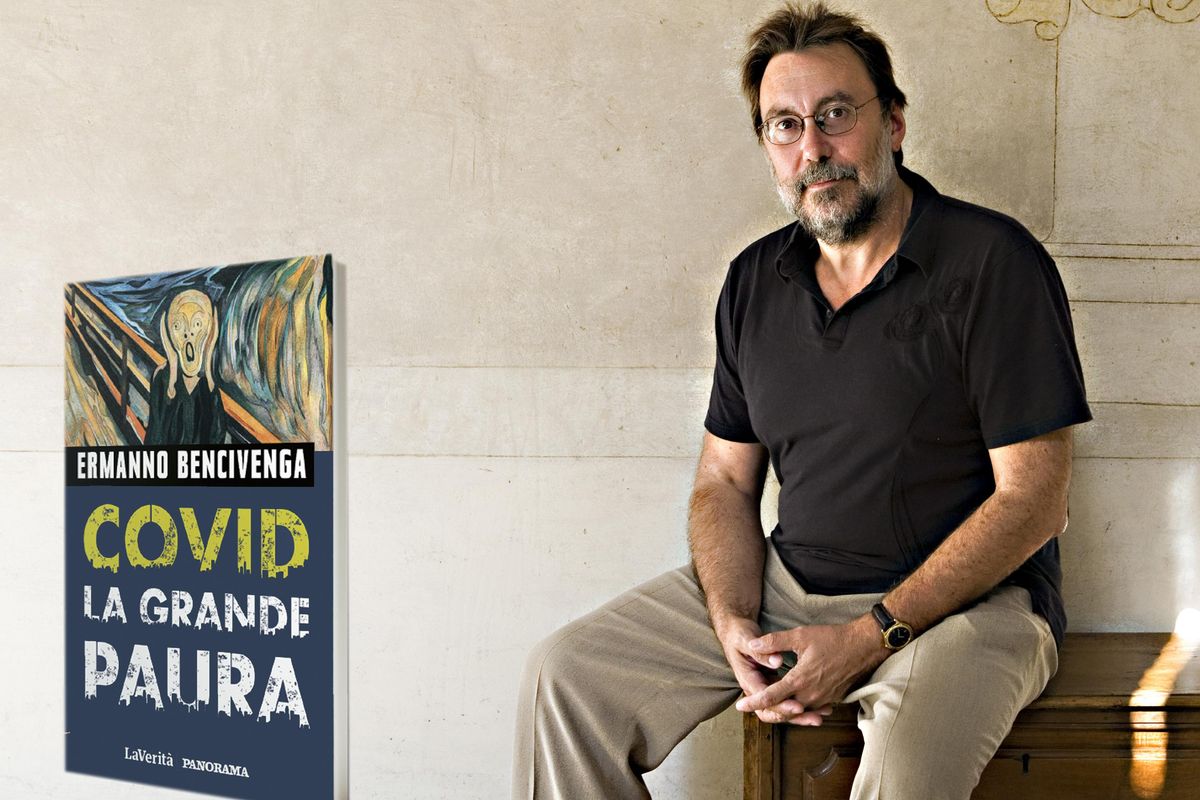

Anche sul Covid la scienza è fallibile. I nostri virologi l’hanno umiliata

Intendiamoci: io considero la scienza la più straordinaria avventura in cui gli esseri umani si siano (da sempre) impegnati: l'animale razionale deve tentare di farsi una ragione di ciò che esiste (sé stesso incluso). E le intuizioni sfolgoranti che si sono prodotte nel corso di tale avventura, i temerari ma infine azzeccati collegamenti che si sono tracciati, le solenni cattedrali del pensiero che si sono erette mi riempiono di stupore e venerazione. Detto questo, devo affrettarmi ad aggiungere che la scienza ha nemici formidabili, e fra questi alcuni degli stessi scienziati in libera uscita, o inclini a trarre profitto dall'autorevolezza che hanno acquisito. Conviene infatti a questi ultimi, e alle persone di potere che vogliono usarli, diffondere un'idea fallace della scienza: trasformarla da un'avventura in un dogma - con l'iniziale maiuscola.

Avventurosi erano i cavalieri erranti: percorrevano un'Europa infestata da pericoli e misteri e scoprivano draghi e principesse, che poi magari si rivelavano servette e mulini a vento. Facevano insomma molti errori, ma non per questo motivo erano erranti: lo erano perché gironzolavano, vagabondavano senza meta (come i flâneur di qualche secolo dopo, e come Leonard Mead). Non arrivavano, perlopiù, da nessuna parte; ma c'è un modo migliore di imparare a conoscere un territorio in partenza ignoto che errare come loro?

La scienza fa tesoro di questa tattica: girovaga ovunque, rovista in ogni angolo, prende spesso clamorosi abbagli e intanto si orienta, e ci aiuta a orientarci, nel territorio della nostra esperienza. L'errore è dunque componente essenziale e inevitabile dell'avventura scientifica. In I passi falsi della scienza ho raccontato alcuni casi di teorie scientifiche che per un certo periodo erano dominanti e furono poi dimostrate errate.

Qui un paio di esempi potranno bastare. Galileo, il padre della nuova scienza, credeva che le orbite dei pianeti fossero circolari e le maree fossero causate dalla rotazione e rivoluzione terrestre, non dall'attrazione lunare (in entrambi i casi, Keplero sosteneva invece la teoria attuale, ma Galileo lo ridicolizzava, a proposito delle maree, perché a suo dire postulava una magica azione a distanza). Lord Kelvin, il più insigne fisico della sua generazione (e la fisica è, aggiungo, la più prestigiosa delle scienze empiriche), credeva che la Terra non potesse avere più di duecento milioni di anni, e su queste basi mandò a spasso geologia e biologia (scienze meno prestigiose) per decenni, confondendo anche Darwin. Einstein e Bohr, fra i più grandi fisici del Novecento, avevano idee opposte sulla completezza della meccanica quantistica; quindi almeno uno dei due aveva torto.

I cavalieri erranti erravano, nel senso di sbagliare, ma l'immagine che abbiamo della loro situazione è che ci fosse un'opinione corretta (diversa dalla loro, quando sbagliavano) di come stavano le cose. Quelli contro cui carica Don Chisciotte sono davvero mulini a vento; Dulcinea del Toboso è davvero una contadina. In questo senso, la scienza è messa peggio. Una teoria scientifica può essere falsificata, se le sue ipotesi vengono contraddette, ma non può mai essere verificata: nessun insieme di dati osservativi o sperimentali potrà mai stabilirne con certezza la verità. Karl Raimund Popper, uno dei più grandi filosofi della scienza contemporanei, ne derivava la morale che il nostro compito sia quello di falsificare il più teorie possibile, per limitare il numero di concorrenti che rimangono a disposizione; ma anche quanti non lo seguono in questa tattica radicale concordano che una teoria scientifica può aspirare al massimo a un aumento del suo grado di conferma, cioè di probabilità che sia vera. La sua verità, punto e basta, è irrimediabilmente fuori portata.

E stiamo parlando, sarà bene ripetere, di scienze hard come fisica e astronomia, non soft come la medicina, che nell'ultimo secolo ci ha regalato, citando un po' alla rinfusa, lo pneumotorace come cura della tubercolosi (basato sulla teoria di Carlo Forlanini che il polmone si ammala perché lavora troppo, quindi bisogna farlo riposare), l'eugenetica e la catastrofe della talidomide. Questa è la realtà della scienza: un gioco ubriacante di intrepide invenzioni e scommesse luciferine (Faust docet) che, a costo di rischi enormi, ci dà le migliori speranze di migliorare le nostre condizioni di vita.

Ma a questo gioco e a queste speranze bisogna aderire con discrezione, con umiltà, consapevoli dei rischi, degli errori passati e dei probabili errori futuri; bisogna esercitare infinita cautela prima di emettere un verdetto, e anche dopo averlo emesso rimanere aperti al dialogo con chi la pensa diversamente e ci offre così le migliori opportunità di cogliere la pagliuzza, o la trave, che ci sbarra la vista.

[…] Ed è qui che amministratori e scienziati in libera uscita o in cerca di fama e quattrini si dimostrano spesso fra i peggiori nemici della scienza: sicuri del fatto loro, enunciano i loro verdetti con tracotanza, liquidano con una battuta di scherno o un insulto chi fa altre proposte […], chiudono la conversazione pubblica in un sarcofago, sigillato come tutti i sarcofaghi perché non se ne avverta la puzza. Quali che siano gli specifici meriti che hanno accumulato nella loro carriera, è evidente che di scienza non capiscono nulla (o forse capiscono ma lo nascondono; non si può sapere se ci sono o ci fanno).

È tutta una sceneggiata. Un simulacro di politica, che si è corrotta e rovinata rinnegando il confronto tra diversi, sua ragion d'essere, si appoggia a un simulacro di scienza che si è corrotta e rovinata rinnegando gli azzardi e le delizie della creatività, e la ricchezza e complessità del dibattito scientifico - la sua natura ancora una volta politica. Tetri burocrati che fanno finta di essere politici danno la mano a tetri burocrati che fanno finta di essere scienziati. Rimirandoli, chi sappia qualcosa di scienza e di politica è basito; gli altri, non ritenendosi all'altezza di giudicare, chinano la testa. Diciamolo allora con chiarezza: ci sono illustri studiosi, non meno illustri di quelli che straparlano in televisione, che hanno contestato le misure adottate da quasi tutti i governi - i lockdown, le mascherine, i distanziamenti (qui citerò i professori di Oxford, Stanford e Harvard che furono primi firmatari, il 4 ottobre 2020, della Dichiarazione di Great Barrington).

È come dovrebbe essere: scienze ben più solide della medicina sono attraversate da un continuo dissenso; il dissenso è il brodo di coltura in cui nascono, vivono e (regolarmente) muoiono le più splendide teorie. Ma è quasi impossibile rendersene conto, perché l'Oms, un ente amministrativo, non scientifico, i cui dirigenti non sono tali per le loro credenziali scientifiche e che è ostaggio dei lobbisti delle compagnie farmaceutiche e dei loro quattrini, (si) è dichiarato depositario della verità scientifica: di qualcosa cioè che non esiste e, se pure esistesse, non si troverebbe così. I media mainstream sono allineati con tale «verità»; agli «avversari», gli strumenti «di comunicazione» fanno di tutto per chiudere ogni opportunità comunicativa. Uno degli aspetti più grotteschi di questa utilizzazione capziosa e ingannevole della Scienza, durante la pandemia, è stato l'ininterrotto balletto di numeri. Si sono sprecati i modelli matematici (rivelatisi in seguito disastrosi); e sovente sono stati matematici, non medici, a rivolgersi all'opinione pubblica per darle precisi (quanto sballati) ragguagli sul futuro.