Certamente di giovani e meno giovani poeti che si confrontano con la natura non manca la scelta, anzi, oramai pare essere diventato il tema da affrontare, da sviscerare o descrivere. Poesie naturali, poesie botaniche, poesie animali, poesie vegetali, poesie boscose, poesie scientifiche, poesie naturalistiche, poesie creaturali, poesie insettivore, poesie muschiati, poesie ruscellanti, poesie piumate, mai come in questi periodi la poesia s’è devoluta ad un tema così mareggiante, invadente, sinuoso, affascinante ma anche terribilmente ripetitivo. E l’attrazione non ha risparmiato nemmeno poeti di lungo corso, come Giuseppe Conte, Antonella Anedda, Mariangela Gualtieri, Chandra Candiani, Franco Buffoni, giusto per citare i soliti noti. Chissà quando riusciremo a superare questo scoglio che oramai pare attrarre indissolubilmente e fatalmente i poeti nelle varie latitudini del nostro Paese, ma non è diverso in tanti altri contesti linguistici del mondo.

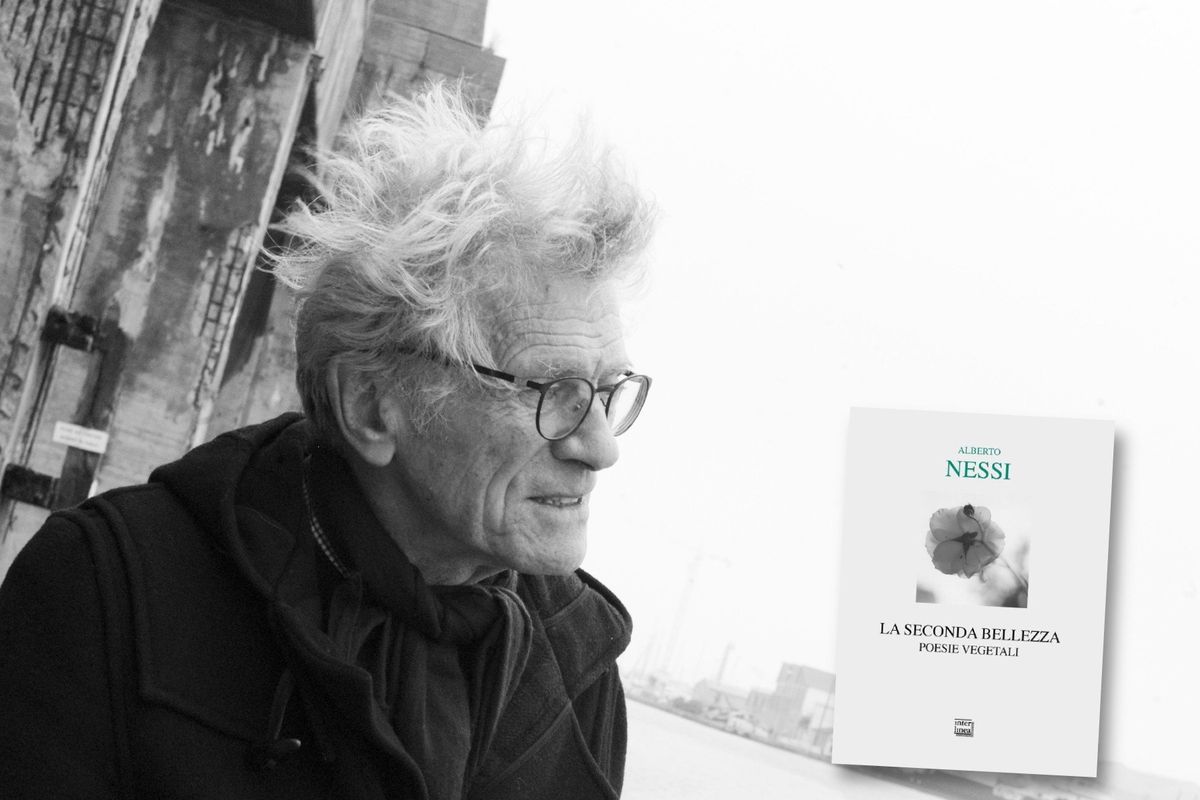

L’ultima consistente raccolta poetica del poeta ticinese Alberto Nessi (classe 1940) è anzitutto un confabulare tra i fiori e le piante, gli alberi, le ombre, i fili d’erba, e i ricordi che comprimono la realtà e sfiniscono la reticenza per prendere posto, ordinatamente, tra i versi delle poesie. Il titolo è La seconda bellezza, lasciando intendere che ne esiste una prima, forse più evidente, che potrebbe essere l’immediato che viviamo ogni giorno, la bellezza di un viso o di un corpo, di un movimento, un bacio, un abbraccio, un’attenzione, o la bellezza letteraria di Tolstoj che dovrebbe salvare quel «mondo» che non sappiamo mai dove sia davvero andato a finire. Questa seconda bellezza vive nel piccolo, nel microscopico, tra insetto e radice, tra foglia e corteccia, tra abitudini e invisibilità.

La scelta di molti poeti dei nostri tempi di abbracciare una dimensione vegetale, arborea e naturalistica è ideologica: ovvero decidono di muoversi tra dimensioni per così dire naturali e declamare inni anzitutto astratti, intellettuali, vocandosi ad una magica condizione di selvatichezza, e diventando alfieri forse di una repubblica viaggiante che in pochi «davvero» ascoltano e capiscono e quindi sanno dimensionare su carta, in versi, nei libri. Costoro operano anche tra blog e social, quali guardiani dell’autentico inselvatichirsi, curano antologie, rassegne e ci tengono ad annoverarsi tra coloro che davvero percepiscono e intuiscono.

Poi però ci sono gli altri, quelli che a mio parere sono autentici poeti occasionali della natura, ossia coloro che si confinano in queste ipotesi, che non classificano ma si fanno al contrario sorprendere, portando il loro laboratorio alchemico dalla stanza di casa al bosco, o in giardino, o comunque là dove le parole si ossidano all’aria aperta. Per poi tornare, ovviamente, al chiuso, al riparo, e magari maturare, e magari invecchiare, dunque guadagnandosi - probabilmente - la giusta ponderatezza prima di raggiungere la scrittura definitiva, la stampa e quindi i nostri occhi curiosi. Nessi è un poeta come lui stesso ribadisce popolare, i suoi fiori e le sue piante non sono le belle piante aristocratiche, esemplari, sono fiori e piante comuni, anche le meno appariscenti, un po’ come tutta la sua visione poetica, il suo mondo letterario figlio della sua condizione individuale e sociale.

Le camelie, i tigli, i fior di pesco, la fusaggine, i fiori di cicoria, la buddleia della dogana «che cresce / felice bella sana / tra un sasso e un altro sasso» (pag. 51), sì perché tra queste poesie esiste addirittura ancora la felicità, ma non una felicità che possa cambiare il mondo, una piccola felicità individuale e individuata, modesta come dire, umile, come sono umili i versi di Nessi, rivolti ad una semplicità espressiva che apre la poesia a diversi lettori, gli occasionali quanto i più esigenti.

Non mancano gli echi, i sussurri di poeti suoi conterranei o contemporanei, come quei cachi che dipingeva Giorgio Orelli (1921-2013, anch’egli svizzero di lingua italiana) in una delle poesie più ispirate della prima parte, Piante (a pagina 32): «La sera di novembre ci investe come un fiume senza argini / tacciono i cachi / nei giardini intorno alla città dei castelli, / dalle inferriate le foglie ci spiano / dentro quest’ora che ha perso ogni fretta / per guardarci sfilare tra cespugli […] Ci segue il fantasma del poeta / che tante volte queste strade ha corso / con la bici superleggera / e ora ci guarda dal sottopasso.»

Clematidi, melograni, papaveri, equiseti, frassini, a cui seguono le diciotto mini-poesie che compongono il capitoletto Fioriture, le diciotto del poemetto a stanze Confinamento, la trentina di poesie della sezione Incontri, quindi i ventidue componimenti floreali di Ogni oltraggio, proseguimento della prima parte del volume, e chiudono alcune pagine di un diario dal titolo Dulcamara.

In Incontri Nessi ci accompagna tra visi rubizzi e furberie dell’esistenza, una sorta di evasione rispetto al resto dell’opera, accompagnandoci a fianco di alcuni muratori, di muti suonatori di violino, tra tante donne, talora in attesa, talora in giacche di jeans oppure senza un dente o in giro per la città, per non parlare di quel furfante del «grande trombatore» (a pagina 136), tutto occhi e in tensione davanti alla stazione in attesa di nuove prede, a cui il poeta, l’eterno romantico, non manca di fare a suo modo la morale: «non basta una (donna) per toccare il cielo?» Ma non sappiamo cosa abbia di suo eventualmente ribadito il cacciatore di femmine, u femminaro, come avremo apostrofato un Montalbano… ma d’altronde non è forse una nostra libertà quella di procedere oltre quel che inscena una poesia? D’immaginare il dopo, il forse, la poesia dopo la poesia?

In chiusura una nota va destinata a chi ha pubblicato il volume: la collana è Lyra, l’editore il buon Interlinea di Novara, diretto da Roberto Cicala che ha fatto della poesia una vocazione, e una certezza, oltre le collane delle grandi imprese editoriali, al pari di marchi come Donzelli, Marcos y Marcos e Casagrande. Ulteriore dettaglio che ci rende cara quest’esperienza è una costante attenzione alla natura: nel colophon infatti possiamo leggere Da trent’anni Interlinea / coltiva fiori di parole / 1992-2022.