- Con la pandemia gli italiani hanno perso quasi 40 miliardi di euro di retribuzioni. Ma è dall'alba della moneta unica (2000) che i nostri stipendi ristagnano, mentre in altri Paesi galoppano. Sono ormai 1,5 milioni i lavoratori sotto la soglia di povertà Qualcuno si è scordato di difendere i loro diritti.

- L'ex titolare degli Affari europei: «Il modello Ue è mercantilista, assurdo illudersi che la manodopera sarebbe stata risparmiata».

Con la pandemia gli italiani hanno perso quasi 40 miliardi di euro di retribuzioni. Ma è dall'alba della moneta unica (2000) che i nostri stipendi ristagnano, mentre in altri Paesi galoppano. Sono ormai 1,5 milioni i lavoratori sotto la soglia di povertà Qualcuno si è scordato di difendere i loro diritti. L'ex titolare degli Affari europei: «Il modello Ue è mercantilista, assurdo illudersi che la manodopera sarebbe stata risparmiata». Lo speciale contiene due articoli. Si fa presto a dire «pagateli di più». La formuletta magica recitata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in risposta a chi gli chiedeva una soluzione alla difficoltà a reperire lavoratori, risulta tanto semplice quanto di difficile applicazione per la realtà italiana. Guardando i numeri, ci si rende conto che quello dei nostri salari è un inverno che dura da molti anni, anzi da un paio di decenni. Negli ultimi tempi, a far tornare a galla il problema delle retribuzioni ci ha pensato il coronavirus. Secondo i dati forniti da Eurostat lo scorso aprile, nel 2020 l'Italia ha perso 39,2 miliardi di euro di salari, con un calo del 7,4% rispetto all'anno precedente. La massa salariale è passata dai 525 miliardi del 2019 a 485 miliardi. Un dato di gran lunga peggiore rispetto alla media europea (-1,92%), e a quella dei nostri partner. Nello stesso periodo, infatti, la Francia ha perso 32 miliardi, ma con una massa salariale ben più alta (passata da 930 a 898), pari a una diminuzione del 3,2%. Quasi invariato il dato relativo alla Germania, appena 13 miliardi persi su 1.500 (-0,87%), e addirittura positivo quello dei Paesi Bassi, che hanno visto incrementare la quota del Pil destinata ai salari del 3,3%. «zero virgola» in serie Ovviamente, sul dato italiano pesa l'emorragia di posti di lavoro causata dalla pandemia. Secondo gli ultimi dati Istat, nel primo trimestre del 2021 c'è stato un calo di 889.000 occupati rispetto allo stesso periodo del 2020. Solo nel febbraio scorso il divario ha toccato quasi quota un milione (per la precisione 945.000 unità in meno rispetto allo stesso mese dell'anno prima). Ma il Covid ha solo acuito un fenomeno in essere. Lo stipendio medio annuale reale di un lavoratore italiano del 2019 è rimasto praticamente invariato (+3,1%) rispetto a vent'anni prima, quando è entrata in vigore la moneta unica. Considerando lo stesso periodo, tanto per capirci, la Francia è cresciuta del 21,4%, gli Usa del 20,5%, il Regno Unito del 20,4% e la Germania del 18,4%. Fatti salvi i primi anni del nuovo millennio, quando gli stipendi hanno fatto registrare una debole crescita, il resto è un alternarsi tra cali e, nella migliore delle ipotesi, stagnazione. Con un tratto caratteristico e, per certi versi, inquietante. Nel periodo successivo alla Grande recessione in cui gli altri crescevano a ritmo più o meno sostenuto, l'Italia arrancava mettendo in fila una serie di «zero virgola». Non deve sorprendere dunque se l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), l'agenzia dell'Onu che si dedica delle tematiche relative all'occupazione, collochi l'Italia all'ultimo posto tra le economie del G20 rispetto alla variazione dei salari medi tra il 2008 e il 2019. Dall'altra parte del grafico, nonostante la crisi, troviamo in ordine crescente Canada, Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Corea del Sud. unico record: le tasse Con il passare degli anni, il quadro si è fatto sempre più a tinte fosche. Dal 2000, le ore lavorate per lavoratore sono passate da 1.850 all'anno a 1.558 all'anno, con un calo pari al 15,8% (-7,3% prima della pandemia). Molte più di Germania, Francia e Regno Unito, ma con un livello di produttività decisamente più basso. Per contro, tra il 2010 e il 2019 il numero dei part time involontari (coloro i quali accettano un lavoro a tempo parziale in assenza di un full time) è aumentato del 72%, passando da 1,65 milioni a 2,84 milioni di unità. Un trend decisamente opposto rispetto alla Germania, dove nello stesso periodo questa categoria di lavoratori si è di fatto dimezzata (da 2,03 milioni a 1,03 milioni di unità). Mentre in altri Paesi il picco di part time involontari è stato già raggiunto - come in Francia e in Spagna - nel nostro la tendenza pare non essersi ancora invertita. Secondo un'analisi sviluppata da lavoce.info, a dicembre del 2019, dunque alla vigilia della pandemia, in Italia dal 2008 al 2019 si è verificata una crescita dell'occupazione pari a 516.000 unità, ma le buone notizie finiscono qui. La «torta» del mercato del lavoro ha completamente cambiato composizione: da un lato sono diminuiti i lavoratori a tempo pieno (-679.000 unità) e quelli in part time volontario (-379.000), dall'altra sono aumentati i part time involontari (+1.569.000). Un incremento che ha colpito in maggioranza le donne (+1.039.000) rispetto agli uomini (+530.000). Una trasformazione che ha avuto inevitabili ricadute sul piano sociale. Il rapporto Ugl-Censis pubblicato in occasione dello scorso 1° maggio rivela che sono 1,5 milioni i lavoratori poveri, quelli cioè che percepiscono una retribuzione media inferiore alla soglia di povertà (oppure in relazione ai carichi di famiglia). Nell'ultimo decennio, il loro numero è aumentato di 690.000 unità (+84%). Più colpiti i lavoratori in proprio (+230%), mentre nel solo anno del Covid l'aumento degli occupati poveri è stato pari a 230.000 unità. C'è poi l'annosa questione del cuneo fiscale. Stando ai dati Ocse, l'Italia ha la quinta tassazione sul lavoro più elevata, molto superiore a Paesi paragonabili per tipo di economia, per esempio Spagna (-10%) e Portogallo (-5%). Più in alto di noi in classifica, comunque, troviamo Germania, Francia e Austria. Dov'era la sinistra? Poco intenso, mal pagato e stratassato: è questo, dunque, l'impietoso identikit del lavoro italiano. E così, assistiamo in questi ultimi tempi al paradosso della domanda di lavoro che, complici le riaperture, in effetti c'è, ma non viene soddisfatta appieno. «In questi giorni, sui grandi giornali di regime la voce è unica: gli imprenditori non trovano dipendenti a causa del reddito di cittadinanza, i giovani sono sfaticati e i sussidi statali vanno aboliti», lamenta il portavoce dell'Unione giovani di sinistra Mario Moretti in un lettera inviata pochi giorni fa al Fatto Quotidiano, «la questione che voglio porre è la seguente: se un giovane o un disoccupato preferisce il reddito di cittadinanza a un lavoro senza diritti e con salario da fame, dovremmo colpevolizzarlo perché rivendica condizioni di vita dignitose?». Per poi aggiungere, in pieno stile comizio, che «i vari “datori di lavoro" ripetono ossessivamente che “il lavoro nobilita l'uomo", ma non sanno cosa significhi sopravvivere con 800 euro al mese e turni disumani, cui noi under 35 siamo abituati ormai da anni». Passi per i giovani come Moretti, ma dov'erano sindacati e politici di sinistra che in questi vent'anni avrebbero dovuto difendere i salari dalla terribile emorragia che li ha colpiti? Troppo facile lamentarsi adesso, oppure puntare il dito contro gli imprenditori, come fa il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni: «I giovani, ma non solo, non possono essere retribuiti con una miseria, e immagino che non siano più disposti ad essere sfruttati per il profitto di qualche imprenditore senza scrupoli». Forse i «compagni», come ci ricorda il simpatico quadretto di qualche anno fa che ritrae insieme l'ex segretario della Cgil Susanna Camusso e l'allora premier Mario Monti, si sono seduti al tavolo con i potenti a farsi quattro risate alla faccia dei lavoratori. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ventanni-di-salari-fermi-il-fallimento-dei-sindacati-2653569066.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="sembra-incredibile-che-non-abbiano-visto-il-rischio-deflazione" data-post-id="2653569066" data-published-at="1624828486" data-use-pagination="False"> «Sembra incredibile che non abbiano visto il rischio deflazione» Osservando il salario di un lavoratore italiano dal 2000 a oggi dobbiamo prendere atto di una stagnazione. Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito (per non parlare di Usa e dei Paesi dell'Est) hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra. Luciano Barra Caracciolo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei nel primo governo Conte, cosa ci rende «diversi» dagli altri? «La diversità era già nelle cose nella famosa fase di “convergenza" ai parametri di Maastricht e, ovviamente, ha a che vedere con la nostra maggior lontananza dai parametri stessi, in particolare sotto il profilo del rapporto debito pubblico/Pil. Tutta l'impostazione si incentrava su un obiettivo principale: la stabilità dei prezzi, con il target del 2%. Era dunque palese che dal “pronti, via!" a metà anni Novanta e, a fortiori, con l'introduzione della moneta unica, iniziasse una corsa fortemente competitiva tra Stati, e quindi esplicitamente antisolidaristica tra i popoli, a chi abbassava più velocemente il proprio livello di inflazione. E l'unico modo sicuro di ridurre l'inflazione, in quanto relativo a costi di produzione effettivamente controllabili dalle politiche economiche nazionali, è agire sul prezzo del lavoro». Come? «Sostanzialmente aumentando disoccupazione e flessibilità dell'occupazione. Ponendo mano a una complessa legislazione attuativa del vincolo esterno che modifica sia -progressivamente ma inesorabilmente - il regime giuridico del lavoro, sia taglia la spesa pubblica e inasprisce le tasse, determinando una pressione legislativa coordinata allo scopo di comprimere la domanda aggregata interna e, da questo, il livello di occupazione». Che ruolo hanno avuto le riforme del lavoro susseguitesi negli ultimi anni? «Facilitare la flessibilità, verso il basso, del compenso del lavoro-merce. Ma riformare non sarebbe stato altrettanto efficace se non si fosse accoppiato all'austerità fiscale: la precarietà del lavoro, anche spinta, rende più difficile la deflazione competitiva - la internal devaluation di cui parlò lo stesso Draghi, l'unica possibile in un sistema dove il cambio monetario coi partner non può mutare - se il deficit pubblico sorregge la domanda e l'occupazione interne». Poi c'è la spending review. «Il lavorìo di taglio della domanda pubblica (cioè dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato) e di rallentamento della crescita salariale fanno decadere pure la produttività che, secondo una logica oggi dimenticata, dipende principalmente dalla quantità di prodotto effettivamente vendibile. Tagliare la quota salari su Pil e amplificare lavori precari a basso costo non ha aiutato i fatturati sul mercato nazionale. Ovviamente, ha in più disincentivato la propensione agli investimenti privati, proprio mentre venivano ridotti al lumicino quelli pubblici». Spesso invece si punta il dito sul cuneo fiscale. «Il costo del lavoro italiano è obiettivamente basso se rapportato alle buste paga: nei comparti manifatturieri fino al 25-30% in meno di quello francese. E il cuneo fiscale - che garantisce l'erogazione delle pensioni, resa sostenibile fin dai tempi della riforma Dini, poiché l'insieme della contribuzione, e del prelievo tributario pieno sui redditi pensionistici, supera di gran lunga ancora oggi l'ammontare delle prestazioni erogate - non è più elevato di quello dei principali Paesi dell'eurozona a cui sarebbe legittimo compararsi. Ciò tra l'altro ha una funzione di tentata “decompressione" della pentola sociale che persino i tedeschi si sono guardati dall'abbandonare». Dall'ingresso nell'euro la sfilza di avanzi primari ha avuto l'effetto di radere al suolo la domanda interna, un progetto portato a compimento da Mario Monti. In questo contesto erano possibili politiche in grado di incoraggiare la crescita dei salari? «Certamente no. I salari possono crescere, dentro l'eurozona, solo fino al limite della crescita della produttività reale, cioè della crescita del Pil al netto dell'inflazione. Come possono crescere, rimanendovi dentro, se il nostro Pil, da oltre dieci anni, incontra recessioni da aggiustamento fiscal-deflattivo e stagnazione? È da aggiungere che dal governo Monti in poi si è avuto un salto di qualità nella “uccisione" - e non più mera compressione - della domanda interna». Oggi i sindacati si stracciano le vesti per la situazione dei salari nel Paese. Qual è stato il loro ruolo nell'ultimo ventennio in questa vicenda? «L'atteggiamento dei sindacati appare un autentico mistero: fino agli anni Ottanta erano pienamente dotati dei mezzi culturali per capire cosa significasse l'austerità fiscale e la sua strumentalizzazione nel ripristino del lavoro-merce: se non altro, Federico Caffè ancora si rivolgeva con chiarezza agli allora sindacalisti. L'eurozona, a cui non risulta abbiano mai rivolto critiche organiche, è un'area deflazionista di portata mondiale. Non posso credere che adottare un modello mercantilista (cioè di crescita basata solo sulle esportazioni) potesse illudere che occupazione e salari non sarebbero stati sacrificati. Sono principi economici noti dall'età “classica", ottocentesca, dell'economia politica. Anzi, l'avversione sociale a questi principi è quel che ha condotto all'organizzazione sindacale...». Quali potrebbero essere le azioni future per sostenere la crescita dei salari in Italia? «Data l'immutabilità, ritenuta tutt'ora non negoziabile, delle regole di governance della moneta unica (e non solo dei limiti all'azione della Bce) e la limitata durata della escape clause dal Patto di stabilità proclamata per la pandemia, francamente non vedo possibili azioni future in tal senso. Al contrario, rebus sic stantibus, avremo un'ulteriore decrescita salariale, forse fino a una equalizzazione a livelli salariali cinesi o “balcanici"».

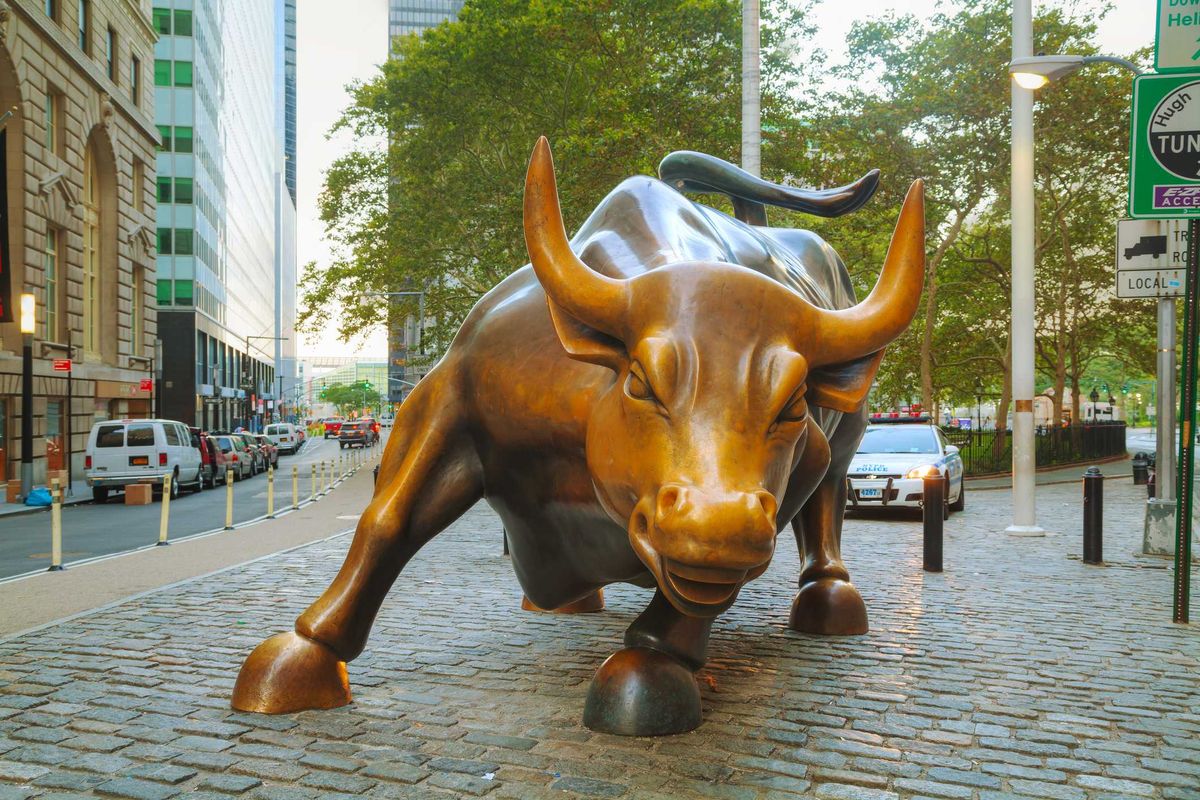

Il toro iconico di Wall Street a New York (iStock)

Democratici spaccati sul via libera alla ripresa delle attività Usa. E i mercati ringraziano. In evidenza Piazza Affari: + 2,28%.

Il più lungo shutdown della storia americana - oltre 40 giorni - si sta avviando a conclusione. O almeno così sembra. Domenica sera, il Senato statunitense ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, una mozione procedurale volta a spianare la strada a un accordo di compromesso che, se confermato, dovrebbe prorogare il finanziamento delle agenzie governative fino al 30 gennaio. A schierarsi con i repubblicani sono stati sette senatori dem e un indipendente affiliato all’Asinello. In base all’intesa, verranno riattivati vari programmi sociali (tra cui l’assistenza alimentare per le persone a basso reddito), saranno bloccati i licenziamenti del personale federale e saranno garantiti gli arretrati ai dipendenti che erano stati lasciati a casa a causa del congelamento delle agenzie governative. Resta tuttavia sul tavolo il nodo dei sussidi previsti ai sensi dell’Obamacare. L’accordo prevede infatti che se ne discuterà a dicembre, ma non garantisce che la loro estensione sarà approvata: un’estensione che, ricordiamolo, era considerata un punto cruciale per gran parte del Partito democratico.

2025-11-10

Indivia belga, l’insalata ideale nei mesi freddi per integrare acqua e fibre e combattere lo stress

iStock

In autunno e in inverno siamo portati (sbagliando) a bere di meno: questa verdura è ottima per idratarsi. E per chi ha l’intestino un po’ pigro è un toccasana.

Si chiama indivia belga, ma ormai potremmo conferirle la cittadinanza italiana onoraria visto che è una delle insalate immancabili nel banco del fresco del supermercato e presente 365 giorni su 365, essendo una verdura a foglie di stagione tutto l’anno. Il nome non è un non senso: è stata coltivata e commercializzata per la prima volta in Belgio, nel XIX secolo, partendo dalla cicoria di Magdeburgo. Per questo motivo è anche chiamata lattuga belga, radicchio belga oppure cicoria di Bruxelles, essendo Bruxelles in Belgio, oltre che cicoria witloof: witloof in fiammingo significa foglia bianca e tale specificazione fa riferimento al colore estremamente chiaro delle sue foglie, un giallino così delicato da sfociare nel bianco, dovuto a un procedimento che si chiama forzatura. Cos’è questa forzatura?

Zohran Mamdani (Ansa)

Nella religione musulmana, la «taqiyya» è una menzogna rivolta agli infedeli per conquistare il potere. Il neosindaco di New York ne ha fatto buon uso, associandosi al mondo Lgbt che, pur incompatibile col suo credo, mina dall’interno la società occidentale.

Le «promesse da marinaio» sono impegni che non vengono mantenuti. Il detto nasce dalle numerose promesse fatte da marinai ad altrettanto numerose donne: «Sì, certo, sei l’unica donna della mia vita; Sì, certo, ti sposo», salvo poi salire su una nave e sparire all’orizzonte. Ma anche promesse di infiniti Rosari, voti di castità, almeno di non bestemmiare, perlomeno non troppo, fatte durante uragani, tempeste e fortunali in cambio della salvezza, per essere subito dimenticate appena il mare si cheta. Anche le promesse elettorali fanno parte di questa categoria, per esempio le promesse con cui si diventa sindaco.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.