2020-12-31

Tutti i misteri dell’altro Gramsci, quello che scelse di stare con i fascisti

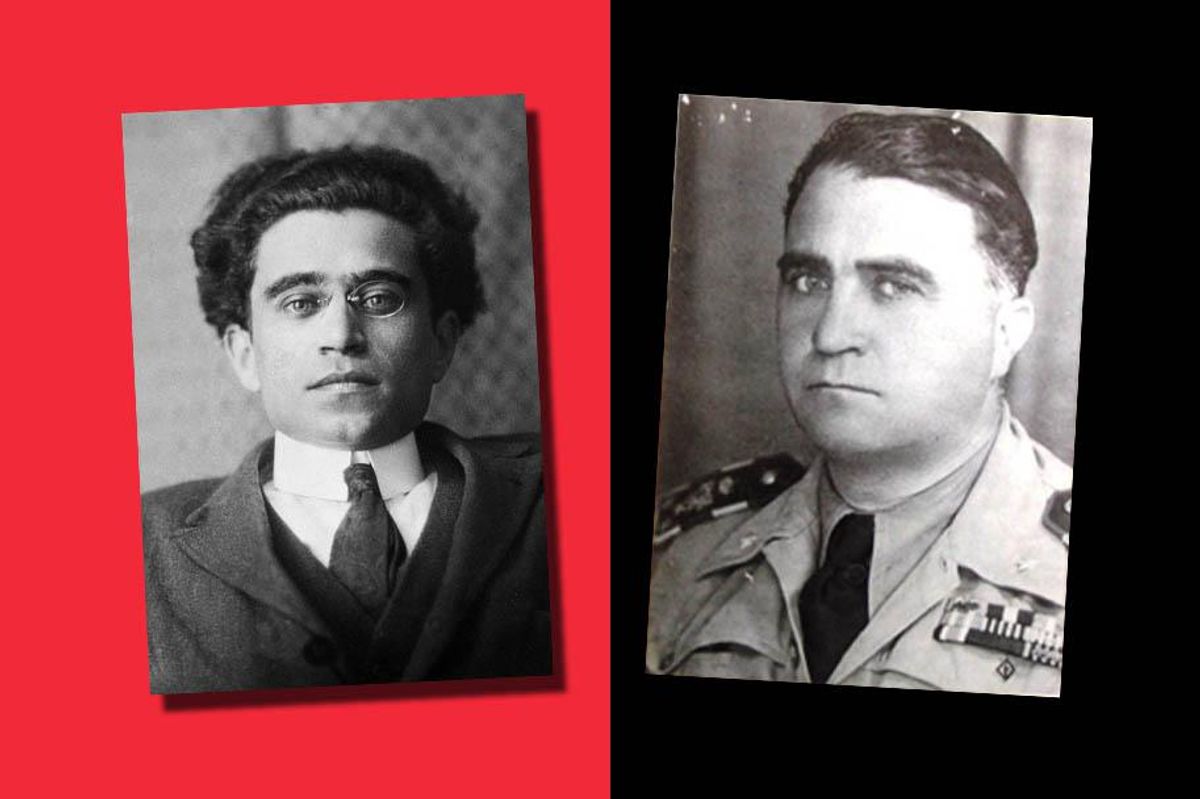

Antonio e Mario Gramsci (Getty Images)

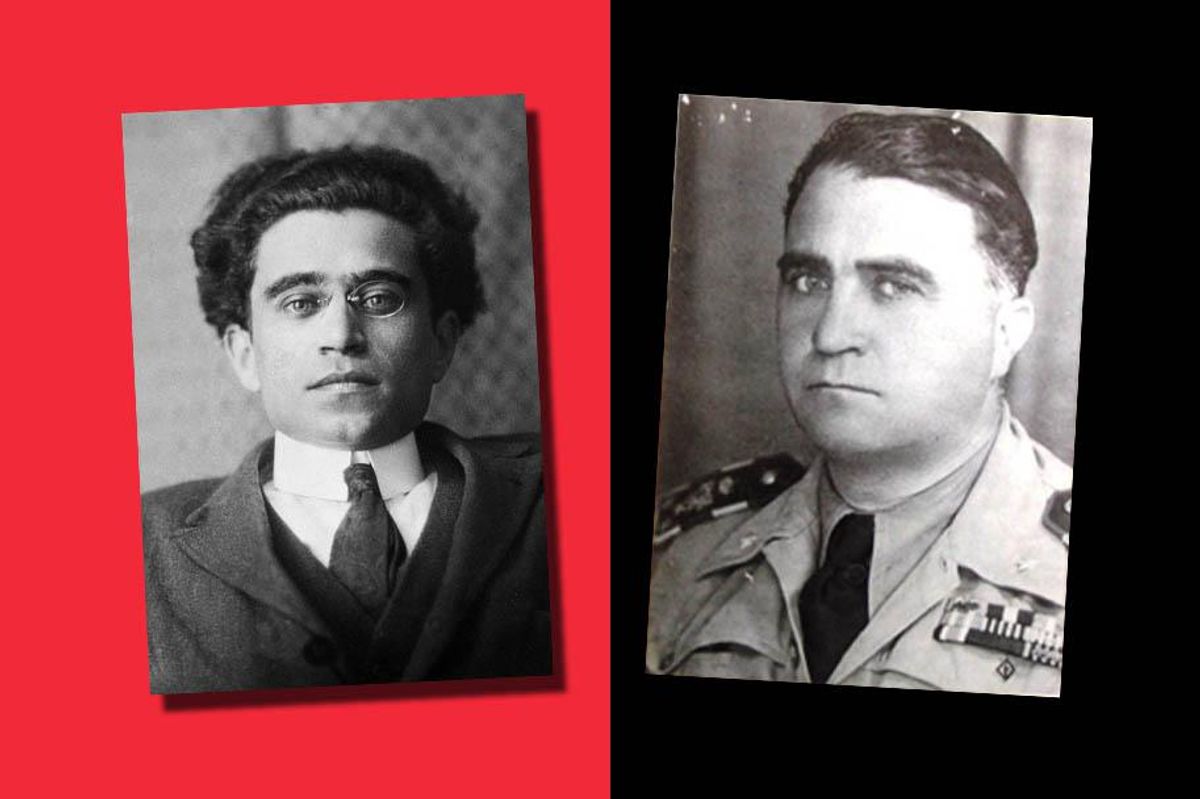

Un libro ricostruisce la parabola del fratello del teorico marxista cercando di sminuirne le scelte ideali. Ma la tesi non convince.Quando si parla di Antonio Gramsci e il fascismo, le associazioni di idee che vengono in mente sono sempre le stesse: l'opposizione dell'intellettuale comunista al Regime, il suo imprigionamento, nonché la famosa frase «Per venti anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare», attribuita di volta in volta al pubblico ministero o a Benito Mussolini in persona, ma in realtà mai pronunciata (si trattò di un'invenzione di Palmiro Togliatti). Pochi si ricordano che, in realtà, lo scrittore sardo con il fascismo ebbe a che fare anche molto più da vicino, nella sfera dei suoi contatti più intimi. Fascista era infatti anche il fratello Mario Gramsci, di due anni più giovane. A far luce su questa figura misconosciuta ci pensa ora un saggio di fresca pubblicazione: Gramsci il fascista, di Massimo Lunardelli (Tralerighe). Titolo a effetto, ma parzialmente ingannevole, anche perché l'autore sembra più interessato a confutare i pochi autori che, da destra, hanno raccontato l'altrimenti dimenticata parabola umana e politica di Mario Gramsci, per tentare di dimostrare che, in fondo, così fascista non lo fu. Ma andiamo con ordine.Mario Gramsci, quintogenito di sette fratelli, nasce a Sorgono, in provincia di Cagliari (di Nuoro dal 1927) il 9 febbraio 1893. Con Antonio, in famiglia chiamato Nino, ebbe da bambino un particolare feeling, anche per la vicinanza anagrafica e per il carattere estroverso che compensava il lato ombroso di Antonio. Racconterà la sorella Teresina: «È stato sempre l'allegria di casa. Tutto il contrario di Nino, per carattere. Come Nino era posato, lui era irrequieto, chiassoso, incline a bizzarrie comiche. Nino parlava poco, Mario solo cucendogli la bocca si riusciva a farlo stare zitto. A tanti spariva di casa il gatto, ed era stato lui, poi si sapeva, a farselo arrostire da un fornaio. Ricordo che una volta mamma lo aveva rinchiuso in casa. Per essere sicura che non se ne uscisse, gli aveva tolto e nascosto le scarpe. Mario, deciso a svignarsela ugualmente, s'era tinto i piedi con lucido nero da scarpe». Famoso, tra i biografi, un aneddoto relativo alla breve permanenza in seminario di Mario. Che, ribellandosi, disse alla madre: «Io l'idea di farmi prete non ce l'ho. Inutile continuare. Mandateci Nino in seminario, casomai. Lui alle ragazze non ci pensa e il prete può farlo». Arruolatosi nell'esercito nel 1911 e ferito al fronte nella Grande guerra, si era nel frattempo trasferito a Varese, dove si era sposato e aveva messo su famiglia. Saranno tuttavia gli eventi successivi al conflitto a separare Nino e Mario. Mentre il primo si affermava come uno dei più brillanti teorici del comunismo italiano, l'altro scelse infatti i ranghi del fascismo. Secondo innumerevoli testimonianze, fui anzi il primo federale del fascio varesino. Qui, tuttavia, iniziano i misteri.Il ruolo di Mario Gramsci nel nascente fascismo lombardo è infatti avvolto in una densa nebbia. Che sia davvero stato il primo federale di Varese sembra escluso dalla documentazione storica. Ma la sua militanza fra le camicie nere varesine non è inventata. È lo stesso Lunardelli a trovarne le prove. In un articolo del maggio 1921 sulla fondazione del fascio di Varese, si legge: «Il signor Gramsci, del nostro fascio, prende la parola illustrando con poche parole di fede gli scopi della lotta e ringraziando tutti gli intervenuti». Nel caotico fascismo delle origini, per di più in una zona di provincia, la leadership di Mario Gramsci è stata quindi reale, ma probabilmente informale. Quel che successe dopo il 1921, invece, è molto meno chiaro. Sappiamo che Mario prese parte a due guerre: quella coloniale in Africa e la seconda guerra mondiale. Fatto prigioniero l'11 dicembre 1940 a Sidi el Barrani, venne internato ad Alessandria d'Egitto, poi nel terribile campo di El Kassassin. A fine 1941 fu trasferito in Australia, prima al campo di Murchison e poi a Myrtleford, fino al 3 agosto 1945, quando fu liberato, per tornare in Italia malato e morire poco dopo.La novità più rilevante del saggio di Lunardelli è il verbale dell'interrogatorio a cui, il 7 settembre 1945, fu sottoposto a Napoli Mario Gramsci, da parte della Commissione per l'interrogatorio degli ufficiali reduci da prigionia di guerra. Vi si legge. «Perché fratello del comunista Gramsci sono stato espulso dal partito fascista nel 1921. Dopo il bando Badoglio ho subito aderito chiedendo di combattere contro i tedeschi». E ancora: «A Myrtleford ho dovuto cambiare campo per l'ostracismo fatto a noi antifascisti dagli elementi fascisti». Dichiarazioni che cambiano nettamente le carte in tavola. Oppure no?Lo stesso Lunardelli, che pure non nasconde la sua soddisfazione per aver trovato materiale contrario alla «vulgata neofascista», riconosce che nel verbale c'erano «diverse cose che non tornavano». A cominciare dalla presunta espulsione di Gramsci dal Pnf, assurda per la motivazione (furono tantissimi i fascisti che avevano parenti che militavano nel campo avverso) e senza alcun riscontro documentale, laddove, all'epoca, «Il Popolo d'Italia ci teneva a rendere pubbliche le epurazioni», conferma l'autore. Il contesto di tali dichiarazioni è del resto l'Italia in piena epurazione antifascista: che un ex prigioniero di guerra, malato, aggiustasse il curriculum per non consegnarsi alla repressione politica è comprensibile, sia pur non lusinghiero dal punto di vista della coerenza ideale.In ogni caso, vari altri indizi inducono a ritenere che Mario Gramsci non ebbe solo una «sbandata» per il fascismo nel 1921, salvo poi redimersi. A cominciare dalla storia della famiglia Gramsci. È Lunardelli stesso a ricordare che una nota della prefettura di Cagliari del 18 dicembre 1933 «certificava l'iscrizione al fascio di papà e mamma Gramsci e delle sorelle Teresina e Grazietta». Teresina fu peraltro segretaria femminile del fascio di Ghilarza e scrisse a Mussolini per alleviare la prigionia del fratello.È anche piuttosto implausibile che un antifascista in pectore si arruolasse in due guerre «fascistissime», come quelle coloniali e il secondo conflitto mondiale stesso. Lunardelli ha poi scoperto che, in Etiopia, Mario ebbe un incarico nell'ufficio politico, probabilmente con un ruolo di mediazione con gli indigeni. Compito certo non adatto a un militare in odore di dissidenza. E ancora: in una foto riprodotta nel volume, Mario appare in divisa da capitano. Siamo quindi dopo il 1930, anno della sua promozione. Ebbene, Gramsci sfoggia all'occhiello il distintivo romboidale da squadrista, che non era obbligatorio né, sulla divisa del Regio esercito, persino opportuno sfoggiare, salvo che per una qualche forma di intima adesione all'ideologia del Regime. Insomma, l'antifascismo di Mario Gramsci sembra proprio frutto di una ricostruzione a posteriori. Lunardelli, comunque, ritiene di aver appreso abbastanza per liquidare con un po' di supponenza Marcello Veneziani, reo di aver riportato «una pseudo verità priva di fonti» su Mario Gramsci e il fascismo: «A Veneziani mi sarebbe piaciuto chiedergli se poteva cortesemente fornirmi nomi, date, luoghi, riferimenti puntuali sul Gramsci che fu primo segretario del Fascio di Varese e che venne colpito a sangue dai comunisti», informazioni che l'editorialista della Verità aveva riportato in un vecchio scritto. I riscontri che cerca, tuttavia, Lunardelli ce li aveva sotto il naso. Pensiamo alla Vita di Antonio Gramsci di Giuseppe Fiori, che fu distribuita persino con L'Unità, e che l'autore afferma di aver consultato, in cui, relativamente al 1927, si legge: «Del fratello Mario non aveva più saputo nulla. S'erano persi di vista dal '21, dopo una visita di Antonio alla sua casa di Varese. Adesso Mario non si occupava di politica, o non se ne occupava come quando era segretario federale fascista di Varese. Le idee continuavano ad essere quelle, ma senza più l'impegno attivo di una volta. Era stato assalito dai comunisti quasi nello stesso periodo in cui i fascisti bastonavano a sangue Gennaro (Gramsci, un altro fratello, ndr), a Torino». Altro che «vulgata neofascista».

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'11 novembre con Carlo Cambi

Da sinistra: Piero De Luca, segretario regionale pd della Campania, il leader del M5s Giuseppe Conte e l’economista Carlo Cottarelli (Ansa)

Jannik Sinner (Ansa)

All’Inalpi Arena di Torino esordio positivo per l’altoatesino, che supera in due set Felix Auger-Aliassime confermando la sua solidità. Giornata amara invece per Lorenzo Musetti che paga le fatiche di Atene e l’emozione per l’esordio nel torneo. Il carrarino è stato battuto da un Taylor Fritz più incisivo nei momenti chiave.

Agostino Ghiglia e Sigfrido Ranucci (Imagoeconomica)