Leonardo da Vinci versus Massimiliano e Raffaele Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubàno, Padova. Leonardo Da Vinci vs Carlo Cracco del Carlo e Camilla in segheria, Milano; vs Andrea Berton, dell’omonimo ristorante sempre a Milano; vs Anthony Genovese del Pagliaccio, Roma. Leonardo versus tutti gli starchef italiani, più o meno stellati, che hanno denudato i tavoli dei loro ristoranti spogliandoli della tovaglia e posando i piatti direttamente su tavoli di legno, cristallo o metallo, belli da vedere, ma nudi e crudi. Disabbigliati. Senza tovaglia.

L’uso o meno della tovaglia contrappone idealmente, dopo cinque secoli, il genio toscano ai grandi cuochi italiani e a quelli meno grandi che seguono le loro orme. Leonardo aveva una vera e propria venerazione per la tavola fin da quand’era discepolo del Verrocchio e si pagava gli studi facendo il cuoco nella taverna delle Tre lumache sul Ponte Vecchio a Firenze. Cucinava, ma si preoccupava anche del decoro della tavola e della presentazione del cibo, creando quella che i francesi, quattro secoli dopo, chiameranno mise en place.

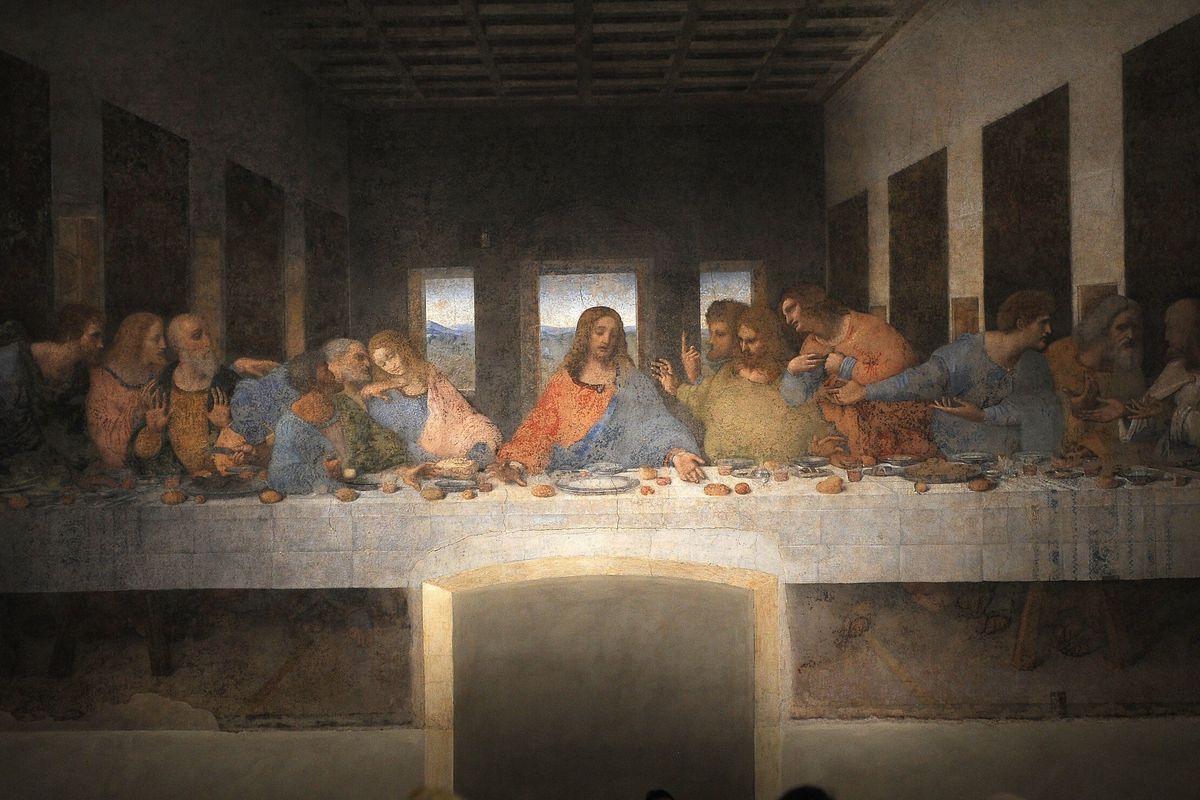

Maestro di cerimonie nel 1491 alla corte di Ludovico Sforza, si scandalizzò vedendo in che stato i commensali del Moro e lo stesso duca riducevano la tovaglia pulendosi la bocca e nettandosi le dita unte e bisunte con il copritavola comune. Ludovico, addirittura, strofinava le dita sulla pelliccia di un coniglio che teneva legato sotto la tavola. Un incivile spettacolo di sporcizia, antigenico, che faceva stare male fisicamente Leonardo. Qui ci vuole qualcosa, pensò, per rimediare a questa barbarie. Perché non fornire ogni commensale di una piccola tovaglia? Fu così che il genio di Vinci inventò il tovagliolo. D’altra parte, basta guardare l’Ultima cena che Leonardo affrescò nel cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano per capire in quale considerazione tenesse la tovaglia e l’ordine in tavola. Gesù e gli Apostoli mangiano su un lungo tavolo coperto da una tovaglia immacolata. Leonardo dipinse con tale realismo il telo di lino che sembra fresco di stiratura, appena tolto dalla credenza tanto sono ben definiti i segni della ripiegatura.

Perché, dunque, mandare in pensione la vecchia tovaglia che da oltre 2.000 anni rappresenta il decoro, la raffinatezza e l’igiene di una tavola? I motivi validi ci sono e più d’uno: senza tovaglia si apprezza la bellezza e la forma di tavoli d’alto design; si valorizza l’essenziale; ci si concentra sui piatti; il servizio viene snellito e, ultimo ma non ultimo, senza tovaglia si risparmia. Si evita il costo del panno, tanto più prezioso quanto più il ristorante è d’elite e il costo della lavanderia. L’esecuzione della tovaglia l’hanno firmata gli architetti che professano la filosofia della sottrazione: viva il minimalismo, via tutto quello che non serve, a cominciare dalla tovaglia.

La quale tovaglia sta scomparendo dalle tavole dei ristoranti moderni. «A Milano», riferisce Valerio Massimo Visintin, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera, «è in atto un vero e proprio tovaglicidio. Solo i locali storici apparecchiano ancora la tovaglia, ma stanno diventando minoranza. I locali nuovi o rinnovati non la usano più. Vanno di moda i tavoli ignudi e certi spessorini per appoggiare le posate in precario equilibrio. Evviva il design moderno che in qualche caso ha un senso. Ma ci sono non trascurabili controindicazioni pratiche e igieniche. Ho accumulato una certa esperienza in ristoranti detovaglizzati riportandone sensazioni indimenticabili: il gelo del metallo o del vetro, l’imbarazzo di dover poggiare le posate su una superficie che si riempie progressivamente di impronte digitali e unto».

Sparirà la tovaglia? Non lo crediamo. Dopotutto rappresenta da 2.000 anni un segno di decoro, di raffinatezza ed eleganza e assolve ad alcune finalità: protegge la tavola da graffi, assorbe i liquidi malamente versati, evita il contatto diretto con oggetti caldi che lascerebbero il segno sui mobili, è igienica e decorativa. È nell’antica Roma che comincia la civiltà della tovaglia - chiamata mantile - tra la fine della Repubblica e il primo impero. Nel Medioevo tovaglie bianche di lino erano usate per apparecchiare le tavole in occasioni importanti. Storicamente la tovaglia è associata a decoro, prestigio ed eleganza specialmente nel mondo cavalleresco, dove la sua presenza sulla tavola era un segno di onore e simbolo del pasto comune. Chissà se la tavola rotonda di re Artù, di Parsifal, Lancillotto e degli altri cavalieri, emblema di uguaglianza e di una comunità selezionata, aveva la tovaglia. C’è da pensare di sì perché, negli usi cavallereschi dell’epoca, la tovaglia rappresentava uno status sociale importante. Nel libro L’Umbria delle mie trame, pubblicato dalla Camera di commercio di Perugia per divulgare la storia della tovaglia perugina, si parla di Bertrand du Guesclin, un condottiero francese del XIV secolo: «Istituì un rituale infamante per radiare i cavalieri che macchiavano il proprio onore. Il disonorato doveva sedere davanti a una tavola apparecchiata. Poi la tovaglia veniva tagliata alla loro destra e alla loro sinistra, prima che anche la parte davanti a loro venisse rimossa». Continua il libro: «Durante le Crociate alcuni cavalieri giuravano solennemente di non mangiare più con la tovaglia fino a che non avessero assolto all’impegno di combattere per la liberazione della Terra Santa».

Nel Rinascimento l’uso della tovaglia s’impose nella vita quotidiana delle classi agiate. Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, umanista e gastronomo autore del De honesta voluptate et valetudine, una sorta di bibbia per buongustai e Papi e signori dell’epoca, suggeriva di non coprire i tavoli con tovaglie colorate perché potevano infastidire i commensali. Nei banchetti del periodo si affermarono le tovaglie perugine note con fasce blu lungo i lati, per i loro ricami e considerate uno status symbol. Le tovaglie perugine erano molto apprezzate per la loro qualità e bellezza e venivano spesso ritratte in opere d’arte, vedi Leonardo. Le perugine erano presenti nei corredi nuziali e sugli altari. Con il Cinquecento in questi arredi divenne usuale inserire ricami e decorazioni. Nel secolo successivo si imposero le tovaglie lisce ornate di merletti. In epoca barocca fecero capolino i tessuti damascati e i pizzi da sovrapporre su drappi colorati. Alla fine del Settecento si ritornò alle tovaglie bianche, lisce e lunghe fino al pavimento.

La tovaglia stende i suoi lembi sull’arte e su molta letteratura. Alcune poesie sono dedicate ad essa. Renzo Pezzani, un principe della rima ora dimenticato, mette in guardia da un uso sbagliato: «Sul tagliere gli agli taglia./ Non tagliare la tovaglia. La tovaglia non é aglio,/ e tagliarla è un grave sbaglio». Anche toglierla, per Pezzani, era un grave sbaglio. Giovanni Pascoli scrive una poesia intitolata La tovaglia ricordando una tradizione della civiltà contadina legata ai giorni dei morti: se si lasciava la tavola apparecchiata, magari con le briciole di pane non raccolte, i defunti sarebbero entrati in quelle che erano state le loro case. Giovanni Pascoli la dedica alla sorella Maria riferendosi alle raccomandazioni dei genitori alle bambine di sparecchiare la tavola dopo mangiato. «Le dicevano: Bambina! / che tu non lasci mai stesa, / dalla sera alla mattina, / ma porta dove l’hai presa, / la tovaglia bianca, appena / ch’è terminata la cena! / Bada, che vengono i morti! / i tristi, i pallidi morti!». Nei versi successivi troviamo Maria adulta (viveva col fratello a Castelvecchio Barga in Garfagnana) occuparsi delle faccende di casa con grande meticolosità, ma scegliendo di non sparecchiare la tavola nelle giornate del ricordo dei propri cari indimenticabili defunti. Maria, scrive il poeta, «pensa a tutto, ma non pensa / a sparecchiare la mensa. / Lascia che vengano i morti, / i buoni, i poveri morti».