L’artista, nota per i suoi progetti visionari (da Musica Nuda al duo con l’arciliuto di Ilaria Fantin) e per la capacità di spaziare con la voce dalla musica antica al jazz, presenta il suo ultimo lavoro in coppia con Finaz.

Il Comune di Merano rappresentato dal sindaco Katharina Zeller ha reso omaggio ai particolari meriti letterari e culturali della poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz, conferendole la cittadinanza onoraria di Merano. La cerimonia si e' svolta al Pavillon des Fleurs alla presenza della centenaria, figlia di Ezra Pound.

La poetessa russa Anna Achmatova. Nel riquadro il libro di Paolo Nori Non è colpa dello specchio se le facce sono storte (Getty Images)

Nel suo ultimo libro Paolo Nori, le cui lezioni su Dostoevskij furono oggetto di una grottesca polemica, esalta i grandi della letteratura: se hanno sconfitto la censura sovietica, figuriamoci i ridicoli epigoni di casa nostra.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un estratto dal settimo capitolo di Non è colpa dello specchio se le facce sono storte (Utet, 180 pagine, 19 euro) di Paolo Nori. Lo scrittore ha collaborato a lungo con La Verità.

Come mi è capitato di dire e di scrivere innumerevoli volte, la letteratura russa moderna è un fenomeno relativamente recente, comincia all’inizio degli anni venti dell’Ottocento quando Aleksandr Puškin si mette a scrivere il romanzo in versi Evgenij Onegin. losif Brodskij, in un saggio del 1977 che si intitola Guida a una città che ha cambiato nome, dice che allora, negli anni Venti dell’Ottocento, la letteratura russa ha cominciato a correre dietro la realtà e che, trent’anni dopo, negli anni Cinquanta, l’ha raggiunta. E che, se andate nella casa dove Dostoevskij è stato interrogato dalla terza sezione, la polizia segreta, è difficile che troviate una guida turistica che racconta ai turisti che quella casa li è la sede di quella vicenda che ha condotto poi alla di lavori forzati quella condanna a morte poi commutata, sul patibolo, a quattro anni, per Dostoevskij; se andate nello Stoljarnyj pereulok, il vicolo dei Falegnami, nella casa dove Raskolnikov, nel romanzo Delitto e castigo, è stato interrogato da Porfir Petrovič, il pubblico ministero, è sicuro, dice Brodskij, che troviate qualcuno che la racconta ai turisti. La finzione, dice, è diventata più forte della realtà.

Pietroburgo è anche lei una città relativamente recente, è stata fondata nel 1703 da Pietro il Grande in un posto nel quale, fino ad allora, non aveva mai abitato nessuno. È una città disegnata con la riga e col compasso («La più astratta e premeditata città del globo terracqueo», secondo una celebre definizione di Dostoevskij), come si vede dalle lunghe strade rettilinee che ne attraversano il centro, i prospekty, parola che noi traduciamo con «prospettive». La più conosciuta è la prospettiva Nevskij; perpendicolare alla Nevskij c’è la prospettiva dove abitava Brodskij, al numero 24, la Litejnyj (della Fonderia, sarebbe); sempre dalla stessa parte della strada, al numero 4 del Litejnyj prospekt, c’è un grande edificio, che i pietroburghesi chamano Bolšoj dom, la grande casa, che è la sede dei servizi segreti, il Kgb, che oggi si chiama Fsb. Brodskij, in quel saggio su Leningrado, scrive che nella luce particolare, nordica, pallida e diffusa, di Pietroburgo, «e grazie alle strade così lunghe e rettilinee, i pensieri di un passante vanno molto più lontano della sua destinazione, e un uomo con una vista normale può distinguere a più di un chilometro di distanza il numero dell’autobus in arrivo o indovinare l’età del poliziotto che lo pedina» (la traduzione è di Gilberto Forti).

Una ventina di anni fa, con un mio amico russo, camminavo per il Litejnyj e siamo passati davanti alla sede del Kgb e lui, si chiama Tim, mi ha detto che c’era stato un funzionario dei servizi segreti che aveva proposto di far diventare quell’edificio, la grande casa, monumento letterario. «Ma perché?», gli avevano chiesto. «Come perché?», aveva risposto lui, «sono passati tutti di qui». Aveva ragione. Tutti i più grandi scrittori di Leningrado erano passati tutti di lì e qualcuno di lì non era poi uscito.

Nella storia degli archivi sovietici un ruolo fondamentale ce l’hanno gli archivi privati, e un archivio singolarissimo è quello che si è costruita Anna Achmatova tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta del Novecento, quando abitava nella Fontannyj dom, dove oggi c’è la sede del Museo Achmatova, il cui ingresso è sempre sul Litejnyj prospekt, dall’altra parte della strada, rispetto alla casa di Brodskij e alla sede del Kgb, al numero 53. Anna Achmatova ha avuto, suo malgrado, molto a che fare, con il potere sovietico.

Quando, nel 1935, arrestano suo figlio, Lev Gumilëv, e il suo terzo marito, Nikolaj Punin, Anna Achmatova scrive una lettera a Stalin (l’aiuta a scriverla Michail Bulgakov); nella lettera assicura che Lev e Punin «non sono né fascisti, ne spie, né membri di organizzazioni controrivoluzionarie». «Vivo in Urss dall’inizio della rivoluzione», continua Anna Achmatova, «non ho mai voluto abbandonare un Paese al quale sono legata con la mente e con il cuore. Nonostante i miei versi non vengano pubblicati e i giudizi dei critici mi abbiano procurato molti momenti dolorosi, non mi sono persa d’animo; in condizioni morali e materiali molto pesanti ho continuato a lavorare e ho già pubblicato uno studio su Puškin, e un secondo sta per essere pubblicato. A Leningrado vivo molto isolata e a volte sono malata per lunghi periodi. L’arresto delle sole due persone che mi sono vicine mi assesta un colpo che non posso sopportare. La prego, Iosif Vissarionovič, di rendermi mio marito e mio figlio, certa che nessuno se ne pentirà mai» (Anna Achmatova, 1° novembre 1935).

Subito dopo aver ricevuto questa lettera, Stalin ordina di liberare il figlio e il marito di Anna Achmatova. L’ordine di scarcerazione arriva di notte e Punin, il marito, chiede se può continuare a dormire e essere rilasciato il mattino dopo, quando ricomincia il servizio dei tram. Gli rispondono che le prigioni sovietiche non sono alberghi, lo liberano subito e lui si fa a piedi tutta la strada fino alla Fontannyj dom.

Nel 1938 Lidija Čukovskaja, alla quale hanno arrestato il ma rito, un astrofisico, Matvej Bronštejn, che è stato condannato a «dieci anni senza corrispondenza», va dall’Achmatova e le chiede come fare per fare liberare il proprio marito. Anni dopo saprà che quella formula, «dieci anni senza corrispondenza», era un eufemismo per dire «eliminato». Lidija comincia a frequentare Anna Achmatova e, ogni volta che la incontra, prende appunti. I suoi quaderni diventeranno tre volumi, intitolati Incontri con Anna Achmatova. Il primo dei volumi (1938-1941) è stato tradotto in italiano, per Adelphi, da Giovanna Moracci. All’inizio di questo primo volume Čukovskaja ci racconta come Anna Achmatova scriveva il poema su quel che succedeva nelle file davanti alle Croci, il carcere di Leningrado, il più grande dell’Unione Sovietica, dove lei è andata, per diciassette mesi, per vedere suo figlio Lev (l’avevano arrestato ancora). «Una volta», scrive Anna Achmatova, «una donna che stava dietro di me, con delle labbra blu e che, naturalmente, non aveva mai sentito il mio nome, si è riscossa dal torpore che ci avvolgeva tutti e mi ha chiesto in un orecchio (li sussurravano tutti): “Ma lei questo lo può descrivere?”. E io ho detto: “Posso”. Allora una cosa che sembrava un sorriso è scivolato lungo quello che una volta doveva esser stato il suo viso». Questo è il prologo di Requiem, come è stato scritto il resto ce lo dice Lidija Čukovskaja. «Anna Andreevna», scrive Čukovskaja, «quando veniva a trovarmi, mi recitava versi di Requiem in un sussurro, ma a casa sua, alla casa sulla Fontanka, non si risolveva neppure a sussurrare; d’un tratto, nel bel mezzo del discorso, si interrompeva e, indicandomi con gli occhi il soffitto e le pareti, prendeva un pezzetto di carta e una matita; poi diceva ad alta voce qualcosa di molto frivolo: “Volete del tè?”, oppure: “Come siete abbronzata!”, scriveva velocemente fino a riempire il foglietto e me lo porgeva. Io leggevo i versi e, quando li avevo impressi nella memoria, glieli restituivo in silenzio. “L’autunno è venuto così presto”, diceva Anna Andreevna ad alta voce e, acceso un fiammifero, bruciava il foglietto in un posacenere. Era un rito: le mani, il fiammifero, il posacenere - un rito splendido e doloroso».

Io mi immagino Anna Achmatova e le sue conoscenti che, a guardare i loro contemporanei, si chiedono «Ma perché vanno tutti in giro con l’ombrello aperto come dei selvaggi?». E, contemporaneamente, di nascosto dai selvaggi, e col dubbio di essere loro, le selvagge, senza ombrello, bagnate fradicie, mettono in piedi un tipo di archivio stupefacente. Anna Achmatova, che non si azzardava a mettere per iscritto il suo poema, e che, a casa sua, aveva paura che ci fossero dei microfoni, non si azzardava neanche a dirle ad alta voce, le poesie di Requiem, Anna Achmatova era circondata da persone, una di queste è Lidija Cukovskaja, che le facevano da memoria. Persone che, come in Fahrenheit 451, di Ray Bradbury, diventavano persone-libro, la cui sopravvivenza equivaleva alla sopravvivenza di una grande opera letteraria. Ma Fahrenheit 451 è un romanzo, questa è la realtà. Se Anna Achmatova fosse morta, nella Leningrado degli anni Quaranta, ci sarebbero state loro, Lidija Čukovskaja e le altre selvagge, a tramandare Requiem.

Tanti anni dopo, negli anni Sessanta, Anna Achmatova era ormai celebre, considerata, le avevano dato una laurea ad honorem, a Oxford, e ci si aspettava che da un momento all’altro le conferissero un riconoscimento accademico di grande prestigio, il «mantello di Oxford». Una volta era a casa sua con Lidija Čukovskaja, era arrivata la postina, lei si aspettava il mantello di Oxford e invece le era arrivato un librettino fatto a mano, dei foglietti di corteccia di betulla sui quali erano tracciati, graffiati, i suoi versi. C’era una lettera, che accompagnava quel libretto, e diceva che il libretto veniva da un gulag. I prigionieri di quel gulag avevano bisogno delle poesie di Anna Achmatova. E le poesie di Anna Achmatova avevano trovato il modo di arrivare fino a loro, fino al gulag. Lidija Cukovskaja, visto questo libretto (che si trova ancora, nella casa museo sulla Fontanka), ha detto a Anna Achmatova: «Questo vale più di cento mantelli di Oxford». Aveva ragione.

In un libro singolarissimo di Mariusz Szczygieł sulla Repubblica Ceca, intitolato Gottland, si racconta, tra le altre, la storia di Tomáš Bat’a, il fondatore del calzaturificio Bata, che nel 1904 scrive, a caratteri enormi, sui muri del suo stabilimento, «Un giorno ha 86.400 secondi. E gli uomini per pensare, le macchine per sfacchinare. E non dobbiamo aver paura degli altri, dobbiamo avere paura di noi stessi».

Qualche anno più tardi, nel 1926, quando Bat’a è diventato sindaco di Zlín, la città dello stabilimento, e la sua azienda è la più grande della Cecoslovacchia, e la Cecoslovacchia è la più grande esportatrice di calzature del mondo, sul muro del suo feltrificio Bat’a fa scrivere, sempre in quei caratteri giganti: «Non leggete romanzi russi». E, sul muro del gommificio: «I romanzi russi uccidono la gioia di vivere». Qualcuno, in questi anni, ha proposto, come Bat’a, di bandire la letteratura russa, di non leggerla più, di non studiarla più, di dimenticarla. Mi sembra che le vicende di Zoščenko, di Puškin, di Dostoevskij, di Brodskij, di Bulgakov, di Mandel’štam, di Daniil Charms, di Nikolaj Zabolockij, di Anna Achmatova e, per me più di qualsiasi altra cosa, quel minuscolo libretto di corteccia di betulla, siano lì a ricordarci che la letteratura russa è stata più forte della censura zarista, dell’esercito sovietico, del Politburo, del terrore, della guerra, dei gulag, sarà più forte anche di Bat’a e dei suoi imitatori occidentali, credo.

Continua a leggereRiduci

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

Cognome e nome: Carofiglio Giovanni. Aka - conosciuto anche (e soprattutto) come - Gianrico. Look alla Bernard-Henri Lévy, camicia bianca senza cravatta, perché il nitore è il messaggio.

Virginale simbolo di purezza e giustezza.

Come da suo tour nei teatri, Il potere della gentilezza in jazz, sentimento virtuoso che incarna «l’opposto della mitezza. Non è remissività, ma una scelta consapevole e coraggiosa che implica la responsabilità di essere nel mondo».

«Ma porca puttena», esclamerebbe a ’sto punto il suo concittadino Lino Banfi, «sembra una supercazzola».

Del resto si sa, gli intellò - «ridicoli e stronzi», s’titolava così sul Foglio del 13 settembre 2013 l’analisi di Alfonso Berardinelli sull’aulica corporazione - sono unti, e bisunti, dalla grazia dell’eloquio forbito.

Eleganti al limite del lezioso.

Come appare talvolta Carofiglio, che alla domanda: «Il Carofiglio scrittore quando nasce?», ha risposto: «Nel settembre 2000, dopo un’estate in cui si era coagulata la perdita di senso» (del lavoro

come magistrato).

Capite? Un’idraulica del tubo esistenziale: gli si era coagulata la perdita, mica cotica, e del resto chi sono io per obiettare alcunché a chi nel 2010 ha scritto per Rizzoli La manomissione delle parole? Lo presentò anche su La7, dove oggi è di casa, in un’amena trasmissione in cui, quando si toccò il tema dei romanzi in vernacolo, spiegò: «Non vado pazzo per l’uso letterario delle lingue dialettali,

lo rispetto ma io amo l’italiano». Al che quel fesso del padrone di casa tv gli citò Carlo Emilio Gadda e il suo Er pasticciaccio brutto, perdendo l’occasione di inzigare sui suoi rapporti con Andrea Camilleri, maestro di dialetto siculo, esploso come best-sellerista nella stessa casa editrice, quella di Elvira Sellerio (per la cronaca: quel conduttore ero io, ad AhiPiroso con Adriano Panatta e Fulvio Abbate).

A Panorama dell’1 luglio 2019 ha concesso: «Voglio molto bene a Camilleri, uno scrittore molto interessante, ha una straordinaria inventiva linguistica, ma dal punto di vista letterario non potremmo

essere più diversi».

Carofiglio ha ammesso, con Aldo Cazzullo e Elvira Serra per il Corriere della Sera del 18 luglio 2024, che il vizio capitale dell’invidia non gli è estraneo: «Mi ha afflitto a lungo per varie ragioni: è stato penoso negarlo agli altri e a me stesso. Ma l’invidia rispetto a mio fratello Francesco (a sua volta scrittore e illustratore) era sana. Mi diceva: “Vedi com’è stato bravo?”. Oggi è molto meno nociva, ma resta una belva selvaggia. Anche se l’ammetti, se ci hai lavorato, non la elimini».

E chissà se la bestia lo ha azzannato anche nei confronti di Michele Emiliano, come lui ex pm d’assalto, visto che i due giornalisti sottolineano che «Carofiglio risponde a tutto, tranne che a domande su Emiliano» (perché? Boh. Curiosamente, l’arcano non viene svelato). I due frequentavano lo stesso liceo classico, l’Orazio Flacco, con Emiliano «già iscritto alla Fgci» e Gaetano Quagliarello che «prima dell’approdo a destra, era un leader radicale, impegnato nelle

battaglie civili e libertarie di Marco Pannella».

Carofiglio si descrive invece come «progressista non militante», per quanto continuista alle urne: Pci-Pds-Ds-Pd. E rissaiolo alla bisogna, ma «solo per legittima difesa». Questo dopo essersi impratichito con il karate, arrivando alla cintura nera, livello quinto dan, il top di gamma. «Da ragazzino ero timido, fragile, goffo, sono stato bullizzato fino ai 14 anni. Poi ho cominciato con le arti marziali e il bullismo è cessato, si sono invertiti i ruoli», ha spiegato, sincero ma un po’ smargiasso, al Corriere del 6 luglio 2023.

A Sette del novembre 2014: «Quando avevo 16 anni ho fatto a botte con un fascista. Dopo una discussione in classe mi aveva detto: “Ti aspetto fuori”. Gliene diedi tante. Da quel momento a scuola smisero di considerarmi uno sfigato allampanato e innocuo».

Al citato Panorama: lei sembra così pacato. «Sbagliato. Non si deve far ingannare dalle apparenze. Una volta camminavo per strada quando mi aggredì un operaio, evidentemente fuori di senno, con una pala in mano, riteneva che avessi calpestato l’area sopra cui stava lavorando. Finì lanciato per aria», però, un «compagno» che fa decollare un operaio trasformato in un razzo missile, con circuiti di mille

valvole, che manco Ufo Robot.

Basta? Macché. «Stavo camminando con una collega magistrato a Firenze. Due giovani nordafricani tentano di scipparle la borsa. Accade in un minuto, ci scambiamo appena uno sguardo, poi tutto inizia, uno si appoggia a una ringhiera, mi spinge mi aggredisce, e io gli faccio: “Cerchi guai? Sparisci”. Lui ignaro di quello che stava per accadergli, mi risponde “Ti spezzo tutte le ossa”, poi mi afferra e salta per darmi una testata. Ma prima di potermi sfiorare finisce rovesciato sui tavoli, travolgendone almeno tre, mentre l’altro spacca una bottiglia di vetro e corre verso di me brandendola. Uso con lui una tecnica karate in cui fai cadere l’altro trascinandolo con te».

Un po’ Bruce Lee, insomma, un po’ Chuck Norris con i suoi calci rotanti, un po’ Mario Brega in Borotalco: «J’ho tirato ’n destro ’n bocca, m’è cascato per tera come Gesù Cristo e io che je gridavo: “Arzate, ’a cornuto, arzate!”».Mancava solo che la collega lo interrogasse: «Ma chi erano?», e lui a minimizzare: «Niente, due de passaggio».

Laureatosi con 110 e lode, nel 1985 «dopo aver cazzeggiato per un anno, un pomeriggio incontrai per strada Emiliano che mi fa: “Sto andando a iscrivermi all’esame di magistratura”». Carofiglio si dice: «Cur non ego?».

Passa l’esame con 80, il massimo.

Quindi pretore a Prato.

In Procura a Foggia.

L’Antimafia a Bari.

Nel 1998, lo stop: «Una sconfitta che in modo inatteso m’ha cambiato la vita in meglio. Concorrevo per un posto nel comitato scientifico del Csm. Per vanità più che per ambizione. Non passai per un voto. L’anno successivo cominciai a scrivere storie». Nel 2002, dopo una bella serie di rifiuti, la telefonata di Sellerio: pubblicherò il suo romanzo. Carofiglio lo voleva intitolare Quello che il bruco: «Pensavo a Lao Tse: quello che il bruco chiama fine del mondo, il mondo chiama farfalla». «Grazie, come se avessi accettato», gli fece sapere l’Elvira, che scelse il più ficcante Testimone inconsapevole, che esplose nell’estate 2003, rimanendo gettonato per anni.

Appende definitivamente la toga al chiodo quando diventa parlamentare nel 2008, anche se in politica ballerà una sola legislatura.

Ma non manca di parlarne.

A Concetto Vecchio di Repubblica ha riciclato un mantra democratico e antifascista: «Destra e sinistra esistono ancora, e sono categorie fondamentali. Chi sostiene il contrario è quasi sempre di destra», e te pareva, se non sei d’accordo con un sinistrato, sei fascista di default.

Divenuto progressivamente un «intoccabile della Repubblica delle Lettere» (così Luigi Mascheroni), è scrittore prolifico: dall’inizio del secolo più di 30 pubblicazioni all’attivo, oltre sette milioni di copie vendute, un indubbio successo che gli consente sussiegose sentenze: «L’incipit di Anna Karenina, “Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”, è sopravvalutato».

È stato tradotto in 30 e più lingue diverse, compresi il thailandese e lo swahili, che è parlato in Tanzania, Ruanda e Burundi, e infatti nel capoluogo pugliese si è usi dire: «S’ Burun tness u’ mer, fuss ’na piccula Ber».

È approdato financo in tv con un suo programma, Dilemmi, candidandosi a «esponente più eminente della woke tv, quella dei giusti, dei corretti, dei migliori», così nel 2022 il critico Aldo Grasso. «In una puntata con Walter Siti e Stefano Massini i tre si misuravano sull’altezza della loro cultura (citazioni, controcitazioni, riferimenti, richiami) come fosse una gara a dimostrare chi avesse il sapere più lungo», per dir così.

Anche su magistratura, giudici, carriere interviene ancora oggi. Una volta facendomi avvertire un urticante fastidio.

Nel dicembre 2022 espone alla Stampa una «provocazione»: «Il tirocinio di chi lavorerà con la libertà delle persone dovrebbe includere tre giorni da detenuto. Dopo sarebbe meno probabile un uso disattento - a volte capita ancora - delle misure cautelari».

«Come, come?», mi dico. Ma è un’idea di Leonardo Sciascia, sul Corriere del 7 agosto 1983, a proposito del caso Enzo Tortora (i miei sette lettori sanno che qualcosina sul tema la conosco). Carofiglio era pure recidivo. Si era così già espresso nell’agosto 2012, da senatore Pd intervistato da Radio Radicale: «Ho proposto, e non provocatoriamente (aridanga), che chi entra in magistratura dovrebbe, nel periodo del tirocinio, essere ristretto per tre giorni in carcere».

Intendiamoci: potrebbe non aver saputo del precedente, e quindi l’appropriazione indebita sarebbe avvenuta in buona fede. Carofiglio ha confessato: «Amo molto una teoria di Carl Jung, quella sulla “sincronicità causale”, secondo cui le storie acquistano senso quando le racconti».

E soprattutto quando te le racconti abbellendole e facendole tue.

Continua a leggereRiduci

True

2025-05-08

Le Pen testardo, Limonov trasandato: gli incontri ribelli nei quaderni di Venner

True

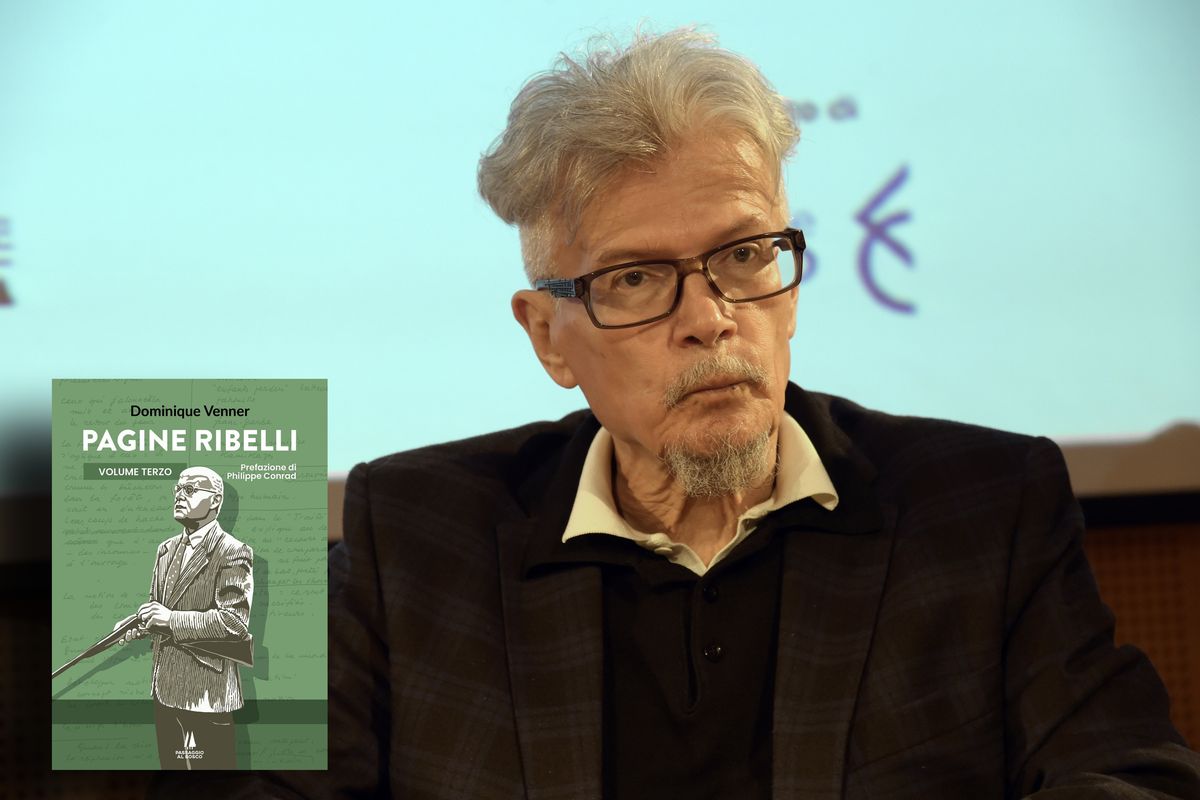

Ėduard Limonov. A sinistra la copertina di «Pagine Ribelli» di Dominique Venner (Getty Images)

Pubblicato in Italia il terzo volume di Pagine ribelli, la raccolta di appunti e quaderni privati del grande storico che si è dato la morte nella basilica di Notre Dame.

Continua la pubblicazione, da parte dell’editore Passaggio al bosco, delle Pagine ribelli di Dominique Venner, pubblicate in Italia in parallelo con quanto sta avvenendo in Francia. Si tratta di diari e quaderni di appunti lasciato dallo storico e scrittore francese che si è dato la morte nel 2013 come testimonianza contro la decadenza della civiltà europea. Quello appena uscito è il terzo volume. Come nei precedenti, vi si trova un Venner impegnato ora in penetranti riflessioni sulla civiltà, ora in resoconti dei suoi incontri e delle sue letture, ora in considerazioni quotidiane più o meno profonde.

Diverse le curiosità di notevole interesse. Tutto da gustare, per esempio, è il racconto di un pranzo con Jean-Marie Le Pen, in cui «una bimbetta bionda gironzola (quattro o cinque anni), figlia di una delle figlie di Le Pen» (che fosse Marion?). Franz-Olivier Giesbert apostrofa il capo dell’allora Front national: «Perché non fate ciò che ci si aspetta da voi? Perché v’intestardite?». Risposta: «Perché mi rifiuto di piegarmi!». Venner chiosa: «È proprio questo che è degno di ammirazione in quest’uomo, malgrado tutti i suoi difetti caratteriali. Non si è mai prostrato. La più sfolgorante carriera politica gli si sarebbe schiusa davanti, se non si fosse “intestardito”. Se non fosse rimasto fedele». Venner, freddo e analitico, è distante dall’istrionico leader populista, ma non nasconde comunque la sua stima: «Fenomeno più unico che raro, nella nostra epoca, quello della coincidenza in un unico uomo delle qualità di un poderoso animale politico e di una fedeltà a convinzioni che lo condannano alla marginalità... A meno che...».

In un’altra occasione, Venner commenta un altro pranzo, stavolta avvenuto in sua assenza, all’Eliseo, tra François Mitterrand ed Ernst Jünger in occasione del suo 98° compleanno dello scrittore. «Le ragioni di Jünger per accettare un simile invito», commenta Venner, «sono poco misteriose. L’uomo è, beninteso, indifferente alle dispute politiche dei francesi. Essere ricevuto da un capo di Stato che si picca d’intendersi di letteratura, si è sempre voluto europeo, tornare a Parigi, che ha sempre amato, da ospite ufficiale (o ufficioso) del presidente non poteva non essere per lui cosa gradita. Senza dimenticare l’immutabile curiosità del viaggiatore, benché conosca già i luoghi per esservi stato ricevuto all’inizio del primo settennato. L’ospite lo aveva già incontrato almeno due volte. In questa prima occasione, e poi in occasione di una cerimonia di riconciliazione franco-tedesca... Le ragioni di Mitterrand sono più complesse e più interessanti. La figura (la “sagoma”) di Jünger non è esattamente di quelle che suscitano l’entusiasmo degli amici del presidente. Donde la sorpresa e la curiosità. Passione per uno scrittore “di destra”, e questo lo sapevamo. Ma passione anche – attrazione – per il mistero sulfureo di questo personaggio “prussiano” e ieratico».

Simpatico anche il ricordo dell’incontro tra Venner e lo scrittore russo nazionalbolscevico Ėduard Limonov: «L’ho incontrato di sfuggita, a fine maggio 1993 (chiusura di Enquête sur l’histoire, n. 7). Veniva a place de la Chapel a portare a Catherine un articolo e delle foto apparse su Le Choc du mois del giugno 1993. Aspetto da teppista, giubbotto di tessuto sintetico nero, pantaloni pure, anfibi coordinati, odore acre di traspirazione... L’uomo tiene coperte le proprie carte dietro a questa tenuta. Secondo Catherine, che ha trascorso qualche giorno a Mosca con lui (cena del 17 giugno) la sua popolarità laggiù è immensa. Sgomitano per avere un autografo da lui... Personaggio più interessante di quanto la sua tenuta, che pare indossi per tutto l’anno, non lasci supporre».

Continua a leggereRiduci