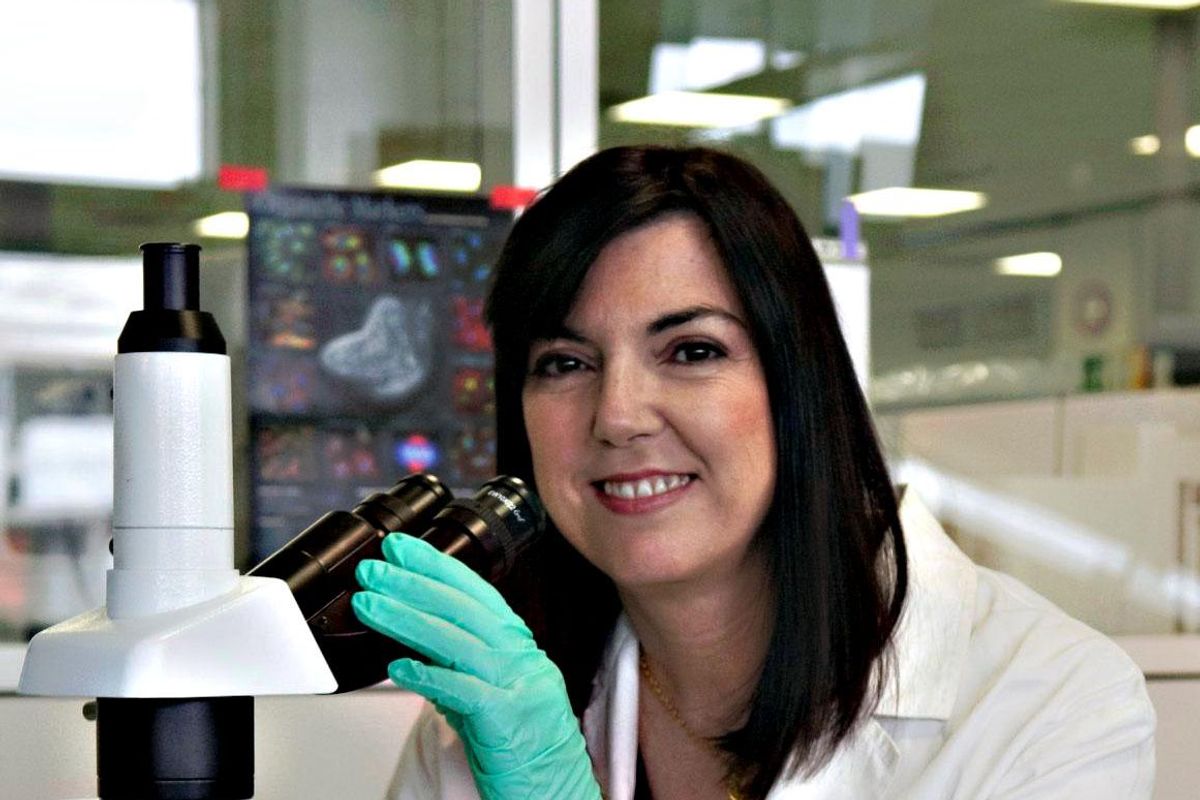

Il curriculum professionale di Adriana Albini è di quelli che comunemente (non se ne abbiano a male femministe e bardi del politicamente corretto) si è soliti definire di una donna con gli attributi. L'ultimo, ennesimo attestato di stima condivisa, a tal proposito, è il suo recente inserimento da parte della Bbc nella lista delle 100 donne più influenti al mondo per il 2020.

Per la sessantacinquenne scienziata laureata in chimica organica all'università di Genova nel 1979 e proclamata veneziana dell'anno nel 2018, scardinare lo status quo alzando via via l'asticella dell'empowerment femminile è un'abitudine nota: sempre quattro anni fa, veniva eletta nel consiglio direttivo dell'American association for cancer research, il più antico e prestigioso istituto al mondo per la ricerca in ambito oncologico (circa 40.000 iscritti). In oltre un secolo di storia dell'associazione, nessun italiano ci era mai riuscito.

Direttrice del laboratorio di biologia vascolare all'Irccs Multimedica di Milano, docente di patologia generale alla facoltà di medicina dell'università Bicocca, ambasciatrice di Genova nel mondo, premio Ippocrate nel 2010, più di 300 articoli scientifici all'attivo: sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dalla ricercatrice sestese di adozione che, tra un'onorificenza e l'altra, ha avuto il tempo di dedicarsi all'arte della scherma conquistando, con la nazionale azzurra Master, una medaglia d'argento agli Europei del 2015 e un bronzo ai Mondiali del 2018.

Non per darle dell'anziana, ma quando pensa di abbassare i ritmi?

«Ogni volta che considero l'ipotesi di mollare tutto, arriva qualche proposta che mi spinge a rimettermi in gioco. Lavoro in un istituto privato dove, fino a poco tempo fa, avevamo come direttore scientifico uno stimato professore di 87 anni. L'attuale ne ha 76. Per il momento mi sono posta la scadenza dei 70. Anche perché mio marito, universitario come me, non smetterà prima di quell'età e l'idea di restare a casa a fare i mestieri mentre lui va a lavorare non mi piace granché».

Del resto, finché insistono a consegnarle premi… Che effetto fa essere tra le 100 donne più influenti al mondo?

«Sicuramente è una soddisfazione. Il 2020 ci ha visti molto impegnati per il coinvolgimento delle donne nella ricerca sul Covid. Era un tema sentito a livello internazionale, tant'è vero che il personale sanitario italiano è candidato al Nobel perché il nostro è stato il primo Paese colpito dalla pandemia, dopo la Cina. Credo sia stata notata la nostra battaglia di Top italian women scientists. Dopodiché, il termine “influenti" per me vuol dire poco. In realtà, purtroppo, non siamo così influenti qui da noi».

In che senso?

«Una cosa è la considerazione internazionale, un'altra è occupare i posti ai vertici in Italia».

Riconoscimenti del genere spostano anche solo di un millimetro la sua percezione di quanto sia importante ciò che fa?

«Già negli anni Novanta ero stata tra le prime dieci ricercatrici italiane in campo medico più citate al mondo. Ho sempre avuto la percezione che le cose che facevamo e che scrivevo venissero lette e considerate».

Ma serve comunque da sprone oppure no?

«Serve senz'altro a dirci che stiamo andando nella direzione giusta. La motivazione rimane invariata. Fa piacere più agli amici e ai colleghi che da una vita mi chiedono consigli. In èra Covid ancora di più, quindi non ho quasi più una vita (sorride)».

Si può dire che il 2020 sia stato l'anno della medicina e degli scienziati.

«Sotto l'aspetto mediatico senza dubbio. All'inizio, gli scienziati sono stati abbastanza ignorati. Mi è sembrato più l'anno del correre ai ripari: i presidi mancavano, la medicina territoriale faceva acqua da tutte le parti, la gente moriva. I finanziamenti sono stati contenuti perché si pensava che il Covid sarebbe sparito nel giro di poco tempo. Adesso tutti vogliono lavorarci, dato l'impatto. Escono migliaia di pubblicazioni al giorno, si fa fatica a seguire».

Ciò ha spostato l'attenzione della ricerca da tematiche altrettanto importanti?

«Totalmente. È stato denunciato da pubblicazioni recenti un rallentamento delle sperimentazioni cliniche in oncologia. Io stessa, che mi occupo di tumori, sto facendo tanta ricerca Covid. Studiamo il recettore della Spike, la proteina “cattiva" del virus, che si chiama ace2. È importante nella regolazione della pressione sanguigna, quindi interessante per capire l'effetto del virus sul sistema vascolare».

Secondo lei gli esperti parlano troppo in televisione?

«Non è bello dirlo, ma sì. Si sentono obbligati a parlare sempre e, delle volte, rispondono a domande alle quali se non fossero sotto pressione non risponderebbero. Ecco, noto una tendenza a volersi esprimere anche su cose che magari in quel momento non è possibile conoscere».

Riesce a capire chi ancora nutre dei dubbi sui vaccini?

«Certo. Sulla durata dell'immunizzazione sappiamo ancora poco, non si fa alcun negazionismo ammettendolo. Nonostante i dubbi, credo sia doveroso vaccinarsi se vogliamo uscirne. Purtroppo, il rischio zero non esiste e le reazioni di ipersensibilità possono verificarsi in qualsiasi momento. Mia madre si scoprì allergica alle fragole durante un pranzo nuziale, per poco non soffocò».

Di cosa si sta occupando al momento?

«Il mio campo è quello del microambiente tumorale, cioè la salute dell'individuo come lotta al cancro. Studiamo derivati di fitochimici, per esempio estratti delle olive o delle alghe marine, cercando di trovare i cosiddetti nutraceutici: farmaci derivati dagli elementi della dieta utili in campo cardiovascolare, metabolico e oncologico. Un altro studio che facciamo riguarda gli inibitori naturali: molecole che produciamo da soli e che possono aiutare a difenderci dall'interno dai tumori».

Qual è stata la scoperta più rivoluzionaria degli ultimi 50 anni in ambito oncologico?

«Nel mio campo, l'immunologia, la scoperta del checkpoint del sistema immune fatta da James Allison. Una cosa meravigliosa. In sostanza, le cellule tumorali eludono i linfociti che dovrebbero ucciderli presentando loro una specie di passaporto, come fossero cellule buone. Neutralizzare questo segnale di riconoscimento permette di curare il cancro con un'immunoterapia chiamata appunto “blocco del checkpoint". Questa tecnica, che funziona per tanti tipi di tumori, ha portato alla produzione di decine di farmaci. Sensazionale. Se non è entusiasmante come un rigore al novantesimo, poco ci manca».

Lei è stata l'unica donna, la prima italiana, accolta tra i membri dell'American association for cancer research. Quanto era difficile ottenere un simili incarico?

«Diciamo che, in generale, ci si fida poco delle donne. Non so perché. Il risultato è che quelle che fanno strada, dovendo essere molto determinate, finiscono con l'apparire aggressive».

So che da anni porta avanti una lotta per gli stipendi delle sue colleghe.

«Ci provo. Lo stipendio è riconoscimento del proprio ruolo, ha un valore politico. Alla fine, non è che ci paghino di meno rispetto al contratto che abbiamo, ma spesso gli uomini hanno più premi, incentivi, componenti dello stipendio negoziabili. Forse la donna è talmente contenta di ottenere una promozione che non si mette a rischiarla per contrattare lo stipendio».

C'è qualcosa che la scherma le ha insegnato e che ha portato nel suo lavoro?

«La tattica: lavorare sulla mossa dell'avversario concentrandosi sulla difesa più che sull'attacco. Sono esplosiva, ma molto riflessiva. Pur essendo conosciuta per avere un carattere focoso, non farei mai una sparata senza un motivo valido. Non creo mai fratture definitive».

La cavalleria dello sport non rischia di diventare controproducente nella carriera?

«Non mi sono mai pentita di esercitare la cavalleria. Mai ho approfittato del mio ruolo, né creato competizione nella mia squadra. Se una persona cade, non la infilziamo. Credo che questo approccio mi abbia portato dove sono adesso».

Ha detto che le è sempre piaciuto essere un numero due: in cima, ma restando al servizio degli altri.

«Sì, forse in parte è un po' il ragionamento della volpe con l'uva (ride). Mio marito dice sempre che il bronzo si vince e l'argento si perde, ma non sono d'accordo. Non sono competitiva al punto da arrivare al conflitto finale, preferisco evitarlo. In situazioni dove per spuntarla avrei dovuto tenere comportamenti che non erano nel mio dna, ho lasciato perdere. Ormai essere vice è la mia comfort zone, e ha i suoi vantaggi».

Cosa la affascina maggiormente della sua professione?

«La curiosità per i meccanismi di salute e di malattia. Osservare come si ammala un organismo. È come una caccia al tesoro. Meglio, al mistero».

Ovvero?

«Il fatto di inseguire un'intuizione, un percorso che si ipotizza corretto ma che ancora è sconosciuto. Mi ricorda il giocatore di carte che, pur non sapendo come andrà la mano, deve subito puntare».

Oggi si emoziona di più in laboratorio o impugnando la spada sulla pedana?

«Sempre in laboratorio. Programmare gli esperimenti con gli allievi è una soddisfazione enorme. I loro successi mi emozionano, sono un'opera d'arte. In più, rispetto a tanti altri mestieri, noi lavoriamo col pensiero costante di riuscire a salvare anche solo una vita umana in più».

Se la sua casa andasse a fuoco (faccia i dovuti scongiuri) e di tutti i premi potesse portarne in salvo uno solo, quale sarebbe?

«Il premio Veneziano dell'anno 2018. Un grande orgoglio per me che sono nata a Venezia. E avendo perso mia madre proprio in quell'anno, ha un valore affettivo enorme: è un po' come se a mandarmelo fosse stata lei».