2022-05-05

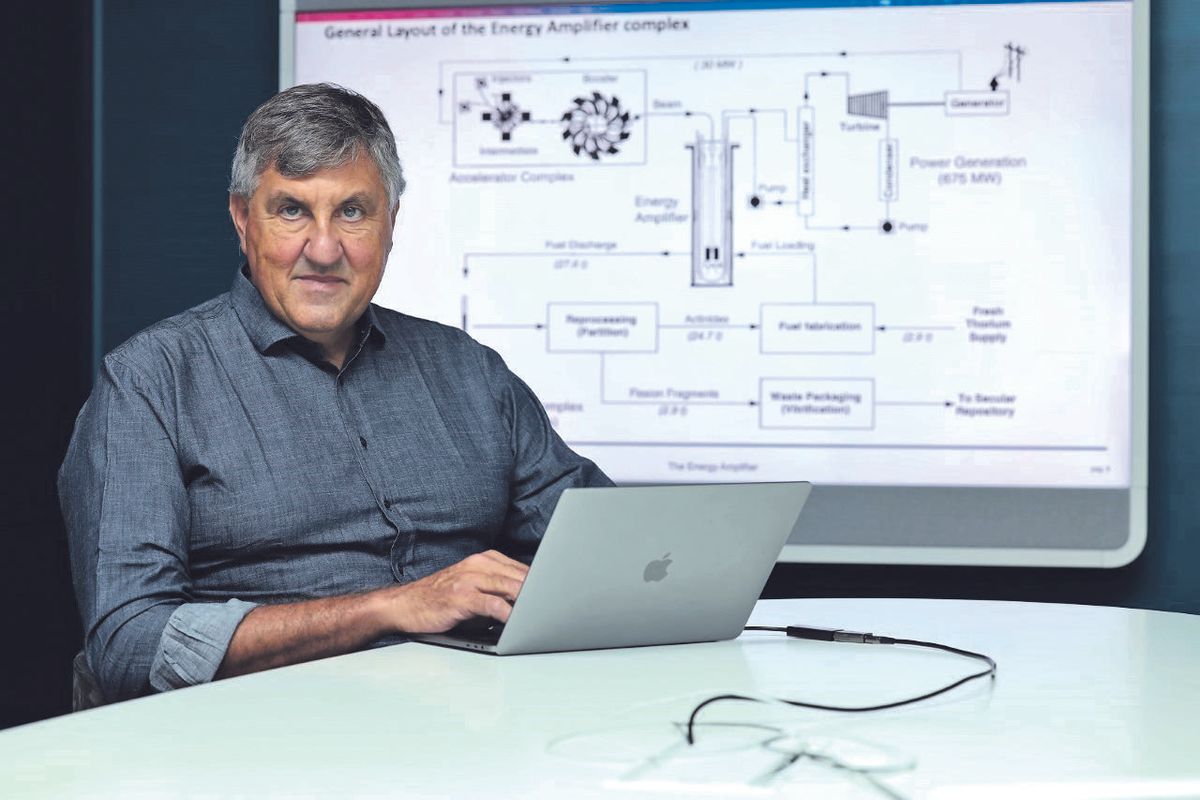

Stefano Buono (Newcleo): «Siamo pronti a realizzare centrali nucleari in serie. E anche l’Italia ci seguirà»

«Il nucleare di quarta generazione, pulito, sicuro e sostenibile, è il futuro. Lo sarà nei prossimi dieci anni in gran parte dell’Europa, negli Stati Uniti, in Canada. Da noi ci vorrà di più, ma quando tutti vedranno i vantaggi che derivano da questa tecnologia arriverà anche qui».

Stefano Buono è sicuro della sua previsione e quando si tratta di futuro, lui sa di che cosa si parla. Fisico nucleare, già stretto collaboratore di Carlo Rubbia fin dai tempi del Cern, nel 2002 ha lasciato il centro di ricerca europeo per creare una sua società, l’Advanced Accelerator Applications e dare corpo concreto alle sue idee di ricerca e a quelle degli altri scienziati che lo hanno seguito. E così è stato. In pochi anni la AAA ha brevettato diversi prodotti diagnostici e farmaceutici in campi che spaziano dall’oncologia, alla cardiologia e alla neurologia, allargando i confini della medicina nucleare teragnostica, ossia di quella branca innovativa che ha unito l’approccio diagnostico a quello terapeutico.

I suoi farmaci, per esempio, non servono solo a diagnosticare alcuni tumori, ma anche a tenerne sotto controllo la loro evoluzione e nel caso a trattare quelli non operabili. Il biotech però, non è l’unico interesse di Buono, dopo aver quotato AAA al Nasdaq nel 2015 (Ipo da 150 milioni di dollari), nel 2018 l’ha venduta a Novartis per 3,9 miliardi di dollari e circa tre anni immediatamente dopo ha dato vita a una nuova start up, la Newcleo con l’obiettivo di realizzare proprio quel nuovo nucleare pulito, sicuro e sostenibile.

Quanto tempo ci vorrà?

«Tra sette anni dovremmo essere in grado di avviare la produzione in serie, ma già prima partiremo in Inghilterra e Francia. Del resto su questo progetto, in qualche modo, ci sto lavorando dal 1995, quando insieme ad altri scienziati europei cominciai a confrontarmi con alcuni colleghi russi sull’utilizzo del piombo liquido come refrigerante all’interno dei reattori nucleari, una soluzione che era stata testata proprio dai russi nei loro sommergibili atomici. Da lì è iniziata un percorso di ricerca, durato un ventennio. Il governo italiano aveva stanziato anche 30 miliardi di lire affidando al mio gruppo di lavoro e ad Ansaldo un primo progetto di design, che abbiamo realizzato in tre anni, poi con l’Enea avremmo dovuto realizzare anche il primo prototipo da costruire alla Casaccia, ma nel 2002 l’idea è stata abbandonata. E’ stato allora che ho deciso di proseguire privatamente, nella convinzione che ormai l’industria fosse pronta per questo salto in avanti. E fortunatamente non ero il solo a crederlo».

Chi altri?

«Per esempio il capo progetto di allora dell’Ansaldo, Luciano Cinotti, che ha continuato a lavorarci anche da coordinatore mondiale del gruppo Generation four dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) per poi entrare, insieme a un gruppo di altri ex Ansaldo, in una società americana chiamata Hydromine e cominciare a brevettare le soluzioni e realizzare il design di una nuova macchina a piombo liquido e proprio qui ci siamo incontrati di nuovo. La prima operazione di newcleo è stata proprio l’acquisto di questa società americana, con i suoi 12 brevetti e con i venti anni di ricerca che c’erano alle spalle. Io e gli altri cofondatori abbiamo messo i primi 100 milioni di euro e il 1 settembre 2021 ne abbiamo raccolti altri 100 da gruppi d’investimento come Exor Seeds, Liftt, il Club degli investitori, fondi di venture capital internazionali e personalità della finanza italiana e internazionale come la famiglia Drago (De Agostini), Claudio Costamagna, Victor Massiah, la famiglia Rovati, Davide e Vittorio Malacalza, Novacapital di Paolo Meloni e la famiglia svedese Lundin. In tutto abbiamo circa 170 soci, nessuno dei quali ha più del 10% del capitale e tra un mese concluderemo il secondo round di fund raising ma già nelle prime settimane abbiamo raccolto circa 250 dei 300 milioni di euro che ci siamo prefissi».

In sette mesi avete raccolto 400 milioni di capitale, ma ora qual è la vostra strategia industriale?

«Costruiremo in Italia un prototipo non nucleare per testare la macchina mentre i primi reattori sperimentali saranno costruiti in Inghilterra e Francia e già questi produrranno energia per il mercato. L’obiettivo, però, è di avviare in sette anni la produzione industriale dei nuovi reattori. Saranno di due tipi. Uno piccolo (3 metri per 5) da 30 MW, pensato soprattutto per le grandi navi portacontainer o da crociera o per esempio in un impianto di cogenerazione e un altro, modulare ma sempre di dimensioni ridotte, un cilindro di sei metri di base e sei di altezza, che produrrà 200 MW, che potrà funzionare da solo, o anche in linea con altri reattori, a seconda dell’esigenza di produzione d’energia».

Quali sono i vantaggi di questi reattori?

«Cominciamo da quello base: emissioni zero di Co2, come tutta l’energia nucleare, ma qui andiamo oltre. Per alimentare i reattori a piombo liquido si usa il mox (Mixed oxide fuel) una miscela di ossido di uranio naturale ed ossido di plutonio che si ricava dalle scorie prodotte dalle centrali tradizionali, quelle che così difficili da stoccare, anche perché perdono la loro radioattività solo dopo centinaia di migliaia di anni. Nel mondo se ne sono accumulate una quantità enorme e noi le possiamo smaltire bruciandole per produrre energia. I residui di questa produzione, cioè i frammenti di fissione, sono molto meno ingombranti e soprattutto perdono ogni radioattività in 2-300 anni, quindi, non c’è più bisogno di stoccarli nella profondità del suolo, bastano piccoli depositi. Magari potessimo smaltire così le scorie di carbone e petrolio, quelle ce le respiriamo e non parlo solo della Co2, ma anche della fuliggine, quelle particelle incombuste che finiscono nell’aria».

Perché le dimensioni ridotte sarebbero un vantaggio?

«Oggi i componenti di una centrale sono talmente grandi da dover essere costruiti direttamente nel sito di destinazione. I nostri, invece, sono trasportabili e i moduli si possono mettere in linea per aumentare la produzione di MW. I costi dei due sistemi, come può capire, non sono paragonabili. I nostri sono decisamente inferiori, come del resto anche i tempi di realizzazione».

La chiave del successo, insomma, sarebbero solo i costi più bassi e la trasportabilità?

«No, anche l’efficienza e la sicurezza. Il piombo liquido rispetto all’acqua pressurizzata mantiene gli elettroni molto più veloci rompendo con più facilità il plutonio e gli altri combustibili e liberando l’energia. Alla fine restano solo quei frammenti di fissione che, come detto, sono decisamente meno pericolosi dei rifiuti nucleari. Questo, però, non è il solo aspetto che rende più sicuro il nucleare di quarta generazione. Con il piombo liquido incidenti come quello di Three Mile Island o di Chernobyl sarebbero impossibili, anche di fronte di una serie di errori umani il reattore si spegnerebbe senza problemi. A differenza di un reattore raffreddato ad acqua, visti i limiti altissimi di temperatura del metallo liquido, uno spegnimento improvviso dell’impianto non porterebbe mai il nucleo al punto critico».

Dall’86 il nucleare è bandito dall’Italia. E’ bastata una timida apertura del ministro Cingolani a quello di quarta generazione per far scatenare le polemiche. Lei pensa davvero che ci sia spazio in Italia per questi impianti?

«Noi li stiamo realizzando per i Paesi che già usano il nucleare, ma sono sicuro che quando la produzione sarà partita e sarà chiaro che quell’energia è la più sicura di tutte, la più sostenibile e la meno cara, anche qui da noi ci sarà un generale ripensamento. Le faccio l’esempio di una nave, che ora brucia tonnellate di combustibile fossile, con un reattore come il nostro, da 30 MW, un armatore spenderà 100-150 milioni per l’impianto e poi più niente per i successivi 15 anni, il tempo di durata della macchina stessa. Il combustibile sarà all’interno e per l’intera vita del reattore non dovrà essere sostituito. Nessuna spesa aggiuntiva, nessun problema di rifornimento, nessun rischio di fuoriuscita di radiazioni per un arresto dell’impianto, nessuna emissione nociva, come si fa a non vedere i vantaggi di questa tecnologia? Mi creda, lo capiranno anche in Italia».

Continua a leggereRiduci

Esplosioni a Teheran il 2 marzo 2026. Nel riquadro, Daniele Ruvinetti (Ansa)

L’esperto Daniele Ruvinetti: «Netanyahu intende chiudere i conti con gli ayatollah e ridisegnare gli equilibri in Medio Oriente. La campagna però potrebbe non essere tanto breve».

Daniele Ruvinetti, esperto in geopolitica e senior advisor della fondazione Med-Or, l’attacco in Iran era previsto, ma l’Italia non è stata avvertita.

«La portata storica dell’operazione suggerisce una lunga fase di preparazione, confermata anche da indiscrezioni sul lavoro di intelligence, secondo cui la Cia avrebbe monitorato da mesi i vertici iraniani in coordinamento con il Mossad. Il fatto che l’Italia non sia stata avvertita non rappresenta un’anomalia isolata: anche altri Paesi, come la Francia, non sarebbero stati pre informati. Operazioni di questo tipo vengono gestite con il massimo livello di segretezza per evitare fughe di notizie; alcuni alleati vengono informati durante o subito dopo l’avvio dell’operazione, altri no. Ci sono anche aspetti tecnici dietro a certe dinamiche».

Quanto durerà?

«È difficile immaginare una campagna breve. Secondo alcune valutazioni potrebbe durare almeno quattro o cinque settimane, ma molto dipenderà dagli obiettivi politici e militari reali. Se l’obiettivo è un cambio di regime, questo risulta estremamente complesso da ottenere solo con una campagna aerea, in assenza di un’opposizione interna organizzata, anche militarmente, e in sostanza di forze anti regime sul terreno. Senza questi elementi, una campagna di questo tipo tende inevitabilmente a prolungarsi».

Qual è l’obiettivo di Israele? Circondarsi di Stati amici?

«L’obiettivo principale sembra essere quello di chiudere definitivamente i conti con la Repubblica islamica in un momento percepito come di particolare debolezza per Teheran, anche a causa dell’indebolimento dei suoi proxy regionali come Hezbollah, Hamas e in parte gli Houthi. Indebolimento prodotto dalla campagna israeliana dopo l’attacco subito il 7 ottobre 2023. In un quadro più ampio, Israele con l’appoggio degli Stati Uniti, mira a ridisegnare gli equilibri di potere in Medio Oriente, favorendo una nuova architettura regionale che includa la normalizzazione dei rapporti con diversi Paesi arabi nell’ambito degli Accordi di Abramo».

Secondo lei esistono anche obiettivi di espansione territoriale? Esiste nella mente di Netanyahu la mappa di una Israele che noi non vediamo?

«Attualmente, non emergono elementi concreti che indichino obiettivi di espansione territoriale. Piuttosto, l’operazione viene interpretata come un tentativo di rafforzare la posizione di Israele come potenza dominante nella regione e di ridefinire l’architettura politica e di sicurezza mediorientale».

La morte di Khamenei basterà a far cadere il regime?

«Non necessariamente. L’Iran dispone di una struttura di potere estremamente consolidata, e resiliente, che non dipende da una sola figura, per quanto quella di Khamenei possa essere cruciale per la teocrazia. Oltre alla leadership religiosa, esiste il potere fattuale dei Pasdaran, molto forte sia sul piano militare sia su quello economico. Anche nel caso dell’eliminazione della Guida suprema, dunque, il sistema potrebbe riorganizzarsi rapidamente nominando un successore, rendendo improbabile un crollo immediato del regime».

In questo scenario qual è il ruolo dell’Europa?

«Il ruolo europeo appare marginale sul piano militare e strategico, dominato dagli attori regionali e dagli Usa. L’Europa può però svolgere una funzione diplomatica, spingendo per la cessazione delle ostilità, e deve concentrarsi sugli effetti economici ed energetici. Una possibile chiusura dello stretto di Hormuz, già aggravata dalle difficoltà nel Mar Rosso, rappresenterebbe un rischio significativo soprattutto per le forniture di gas provenienti dal Qatar, ma in generale per l’intero quadro geoeconomico che collega Asia ed Europa e che passa dalla regione indo-mediterranea, attualmente oggetto delle operazioni militari».

Nelle ultime ore molte polemiche intorno al ministro della Difesa Crosetto che si è ritrovato bloccato a Dubai. È davvero indice di isolamento internazionale?

«Non necessariamente. L’attacco a Dubai non era facilmente prevedibile nelle primissime fasi del conflitto, quando ci si aspettava piuttosto ritorsioni contro obiettivi militari o Paesi che ospitano basi statunitensi. Dubai è un hub turistico e finanziario internazionale, e non era prevedibile totalmente un iniziale coinvolgimento. La rapidità e l’ampiezza della risposta iraniana, legata anche alla portata simbolica dei primi attacchi subiti, in particolare all’eliminazione di Khamenei, hanno reso la situazione altamente fluida e difficile da anticipare».

Un altro argomento sbandierato nelle ultime ore è quello della violazione del diritto internazionale. Ha ancora senso parlarne?

«Il multilateralismo si sta spegnendo e con lui anche gli enti basati su di esso. Organismi come l’Onu, come altri organismi che dovrebbero far rispettare il diritto internazionale ormai sono costantemente violati. Siamo in una fase completamente diversa, quando cambiano le regole non possiamo continuare a giocare con le regole vecchie, bisogna adattarsi alle nuove regole anche se non siamo noi ad averle cambiate».

Quindi chi in Italia oggi parla di diritto violato deve un po’ aggiornarsi?

«Tutti vorremmo che le crisi si risolvessero solo a livello diplomatico, ma bisogna adattarsi ad un mondo che sta cambiando e che non sarà più come quello di prima. Occorre essere più realisti, a volte pragmatici: l’Onu non sempre è, ed è stato, in grado di affrontare in termini risolutivi le crisi. Ora siamo in una fase in cui alcuni attori si muovono in modo diretto, unilaterale o bilaterale, senza aspettare i meccanismi delle Nazioni unite».

Continua a leggereRiduci

Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron (Ansa)

Parigi critica Epic fury, Merz invece va da Trump dribblando la polemica e cercando sponde Oltralpe sul nucleare. L’Ue: «Uniti con Cipro». Ma le navi le manda Atene.

Secondo la leggenda, Henry Kissinger domandò: chi devo chiamare per parlare con l’Europa? Quel problema, Oltreoceano, ormai non se lo pongono più: l’America non si è minimamente preoccupata di avvisare l’Ue dell’avvio dell’operazione Epic fury. Usa e Israele, come ha confessato ieri il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «hanno deciso in autonomia e riservatezza».

L’Italia è stata avvertita solo a missione iniziata. L’Inghilterra pure. La Francia, per bocca del suo capo della diplomazia, Jean-Noël Barrot, ha lamentato di essere stata tenuta all’oscuro fino a quando i bombardamenti non erano già cominciati. Germania e Polonia avevano riferito di una notifica preliminare da Washington, ma Tajani sostiene che abbiano subìto lo stesso trattamento di Roma. Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua audizione in Senato, ha ribadito che nessuno Stato membro dell’Ue «ha ricevuto alcuna informazione» in anticipo. E infine, al Tg5, pure Giorgia Meloni ne ha rimarcato la deliberata esclusione.

Di sicuro, la Casa Bianca non ha chiesto il permesso di attaccare a Ursula von der Leyen, che anche ieri ha preparato un menù a base di aria fritta: «Lavorare per la de-escalation», «L’unica soluzione duratura è diplomatica», «C’è una nuova speranza per il popolo iraniano oppresso», «Uniti con Cipro». Nell’isola che ospita la base britannica bersagliata dai pasdaran, però, è stata la Grecia, non l’Unione europea, a inviare due fregate, dispiegando intanto i suoi F-16. La presidente della Commissione ha convocato una riunione straordinaria del Collegio di sicurezza, ma si è beccata una lavata di capo per le conversazioni intrattenute con i leader dei Paesi del Golfo. «Sulla base di quali informazioni, quali servizi diplomatici, quali competenze e quale mandato fa queste telefonate?», l’ha rimbrottata la numero uno dello Scudo democratico europeo, Natalie Loiseau, transalpina e macroniana.

Proprio da Parigi è partita la prima iniziativa geopolitica del Vecchio continente. Sempre sotto le insegne nazionali e al di fuori dei vessilli Ue. Già domenica, il governo aveva dirottato dal Baltico al Mediterraneo la portaerei a propulsione nucleare Charles de Gaulle. Ieri, Barrot ha lasciato intendere quale potrebbe essere la ragione: la Francia è «pronta a partecipare» alla difesa degli Stati «deliberatamente presi di mira dai missili e dai droni delle Guardie rivoluzionarie e trascinati in una guerra che non hanno scelto». L’idea è, se non di ritagliarsi un ruolo da coprotagonisti nel conflitto, almeno di comparire sul palcoscenico. Magari, in qualità di contraltare degli Usa di Donald Trump: si fossero degnati di interpellare l’Onu, li ha rimproverati il ministro di Emmanuel Macron, la loro guerra «avrebbe avuto la legittimità internazionale che non ha».

Per monsieur le président, questa è la ghiotta occasione di rilanciare le ambizioni egemoniche sul continente. Tant’è che ieri è corso alla base di Crozon e ha comunicato l’intenzione di incrementare l’arsenale atomico francese - ma con «un approccio progressista»: fiori dentro le testate? Non verrà più comunicato il numero di ordigni disponibili, allo scopo di alimentare l’«ambiguità strategica» e di passare a una «deterrenza avanzata». «Uno solo dei nostri sottomarini», si è vantato Macron, parlando di fronte al sommergibile Le Temeraire, «contiene nel suo seno la potenza equivalente a tutte le bombe esplose della seconda guerra mondiale». «Per essere liberi», ha ammonito l’inquilino dell’Eliseo, «bisogna essere temuti». Pareva di sentire Eleanor Roosevelt…

In una fase di deterioramento dei rapporti bilaterali, la performance muscolare è servita a ricambiare lo smacco subito dalla Germania - che sta approfondendo le relazioni con l’Italia della Meloni - dopo il fallimento del progetto congiunto per il caccia di sesta generazione, nonché le ramanzine tedesche per la scarsa capacità d’investimento nella Difesa dei francesi, limitati da conti pubblici disastrosi. Berlino può permettersi di spendere cifre astronomiche, ma prima che ristrutturi le sue forze armate ci vorranno anni. Parigi, invece, ha ereditato una buona capacità di proiezione bellica sulle lunghe distanze, che ora briga per esibire. Ai vicini, Macron ha comunque lasciato ampi spiragli: i volenterosi, Uk compreso, lavoreranno a programmi per lo sviluppo di missili a lunghissimo raggio. E, come ha annunciato Friedrich Merz, Germania e Francia istituiranno un direttivo nucleare per coordinare la deterrenza e condurre esercitazioni comuni. Senza gli italiani.

I tedeschi hanno smentito le voci di un coinvolgimento diretto nei combattimenti. Ma distinguendosi dal collega transalpino, che è ai ferri corti con Trump, il cancelliere ha confermato che da oggi sarà in visita alla Casa Bianca. Il viaggio era stato pianificato da tempo e in agenda, oltre al Medio Oriente, ci saranno l’Ucraina e la spinosa questione dei dazi. A proposito della quale non si può dimenticare l’esortazione della Meloni: l’Europa parli con una sola voce. Sarà quella di Merz? Quest’ultimo, a differenza di Barrot, ha evitato critiche a Usa e Israele in merito alla dubbia legittimità del loro intervento in Iran, dichiarando esplicitamente che attribuirgli una classificazione «nell’ambito del diritto internazionale avrà un effetto relativamente scarso». Merz ha precisato che non vuole «dare lezioni» a The Donald e ha riconosciuto che gli sforzi per risolvere i dissapori sul nucleare con gli ayatollah, restando tuttavia nel quadro del diritto internazionale, si sono rivelati infruttuosi.

L’Ue, esclusa dalla plancia del risiko, invece insiste. E indossa l’alta uniforme per invocare «il pieno rispetto del diritto internazionale». Rigore è quando arbitro fischia, diceva Vujadin Boskov. È un bel problema se i giocatori ti scambiano per un raccattapalle.

Continua a leggereRiduci

Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth (Ansa)

Il presidente Usa: «L’Iran incrementava il programma missilistico, presto sarebbe potuto arrivare a noi». Il segretario alla Difesa Pete Hegseth: «Niente esportazione della democrazia o guerre politicamente corrette».

Washington tira dritto con l’attacco all’Iran. Ieri, Donald Trump ha tenuto un discorso sull’operazione bellica contro la Repubblica islamica.

«Il programma missilistico balistico convenzionale del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero», ha dichiarato. «Il regime aveva già missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America», ha proseguito, per poi aggiungere: «Lo scopo del programma missilistico dell’Iran in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari». «Un regime iraniano dotato di missili a lungo raggio e armi nucleari rappresenterebbe una minaccia intollerabile per il Medio Oriente, ma anche per il popolo americano», ha anche detto, sottolineando che lo scopo principale è attualmente quello di distruggere il programma missilistico e la Marina iraniani, per poi impedire a Teheran di «continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini». Trump ha anche detto che l’operazione dovrebbe durare tra le quattro e le cinque settimane, specificando tuttavia che potrebbe «andare avanti molto più a lungo». «Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente. La grande ondata non si è ancora verificata. La grande ondata arriverà presto», aveva inoltre dichiarato poco prima del discorso, aggiungendo anche di non escludere l’invio di soldati americani in territorio iraniano, «se necessario».

A intervenire sull’operazione Furia epica è stato, sempre ieri, anche Pete Hegseth. Durante una conferenza stampa, pur esortando il popolo iraniano ad «approfittare di questa incredibile opportunità», il capo del Pentagono ha affermato che l’obiettivo dell’offensiva non è l’instaurazione della democrazia. «Niente stupide regole di ingaggio, niente pantano di nation building, niente esercizi di costruzione della democrazia, niente guerre politicamente corrette», ha detto. «Questo non è l’Iraq. Non è una situazione infinita. Le nostre ambizioni non sono utopiche. Sono realistiche», ha anche dichiarato, rifiutandosi di fornire dettagli precisi sulla durata complessiva dell’operazione. «Quattro settimane, due settimane, sei settimane. Potrebbe durare di più, potrebbe durare di meno».

Non solo. A parlare, insieme a Hegseth, è stato anche il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Dan Caine. «Questa non è un’operazione singola, da un giorno all’altro. Gli obiettivi militari assegnati a Centcom e alla Forza congiunta richiederanno del tempo per essere raggiunti e, in alcuni casi, saranno un lavoro difficile e arduo», ha detto. «Prevediamo di subire ulteriori perdite e, come sempre, lavoreremo per ridurre al minimo le perdite degli Stati Uniti», ha aggiunto, esprimendo anche le proprie condoglianze alle famiglie dei quattro soldati americani che hanno perso la vita. Caine ha altresì rivelato che gli Usa hanno conseguito la «superiorità aerea», raccontando inoltre che l’ok definitivo della Casa Bianca all’operazione è arrivato nel pomeriggio americano di venerdì. Nel frattempo, parlando con il Telegraph, Trump si è detto «molto deluso» da Keir Starmer, che non aveva inizialmente concesso a Washington di usare la base aerea di Diego Garcia per lanciare attacchi contro l’Iran. Il presidente americano ha anche affermato che l’inquilino di Downing Street «ha impiegato troppo tempo» prima di consentirgli l’utilizzo della struttura.

Insomma, nonostante il Pentagono abbia escluso un’operazione volta a instaurare una democrazia, Trump non ha chiuso alla possibilità di inviare truppe sul territorio iraniano. Il che, se dovesse accadere, rappresenterebbe un drastico cambio di rotta per un presidente che si era sempre opposto a questo tipo di scenario. Per adesso, l’inquilino della Casa Bianca sembra oscillare tra un regime change alla Bush jr e una soluzione di tipo venezuelano: vale a dire, scegliere come interlocutore un pezzo del vecchio sistema di potere, dopo averlo adeguatamente sdentato e addomesticato. Una soluzione, quest’ultima, che consentirebbe a Washington di portare Teheran nella propria orbita senza un coinvolgimento militare sul terreno. Al momento, è proprio la soluzione venezuelana quella che Trump ha probabilmente intenzione di adottare: non a caso, domenica, il presidente si era detto disposto a «parlare» con la leadership iraniana, succeduta ad Ali Khamenei. Ciò detto, l’apertura all’ipotesi dell’invio di truppe sul terreno è significativa e potrebbe rendere più aspra la dialettica interna al mondo Maga. Se il giornalista Tucker Carlson ha duramente criticato l’operazione contro l’Iran, il commentatore Jack Posobiec è apparso meno ostile nei confronti della linea adottata dal presidente.

Il punto è che sabato Trump aveva detto di avere «un’idea molto precisa» sulla prossima leadership iraniana, pur senza specificare alcunché. E qui torniamo all’incognita di prima. Per il post Khamenei, il presidente americano ha in mente una figura dell’attuale opposizione al regime khomeinista oppure punterà su un pezzo addomesticato del vecchio sistema di potere? Il nodo risiede nel fatto che, se dovesse scegliere la prima opzione, difficilmente Trump potrebbe agire senza inviare soldati sul terreno. Tuttavia, se dovesse farlo, spaccherebbe ulteriormente il proprio movimento. Per questo, almeno per ora, la soluzione venezuelana è la più probabile.

Continua a leggereRiduci