2024-12-26

Nicolis di Robilant e i «viaggi esplorativi» nelle miniere delle Alpi

True

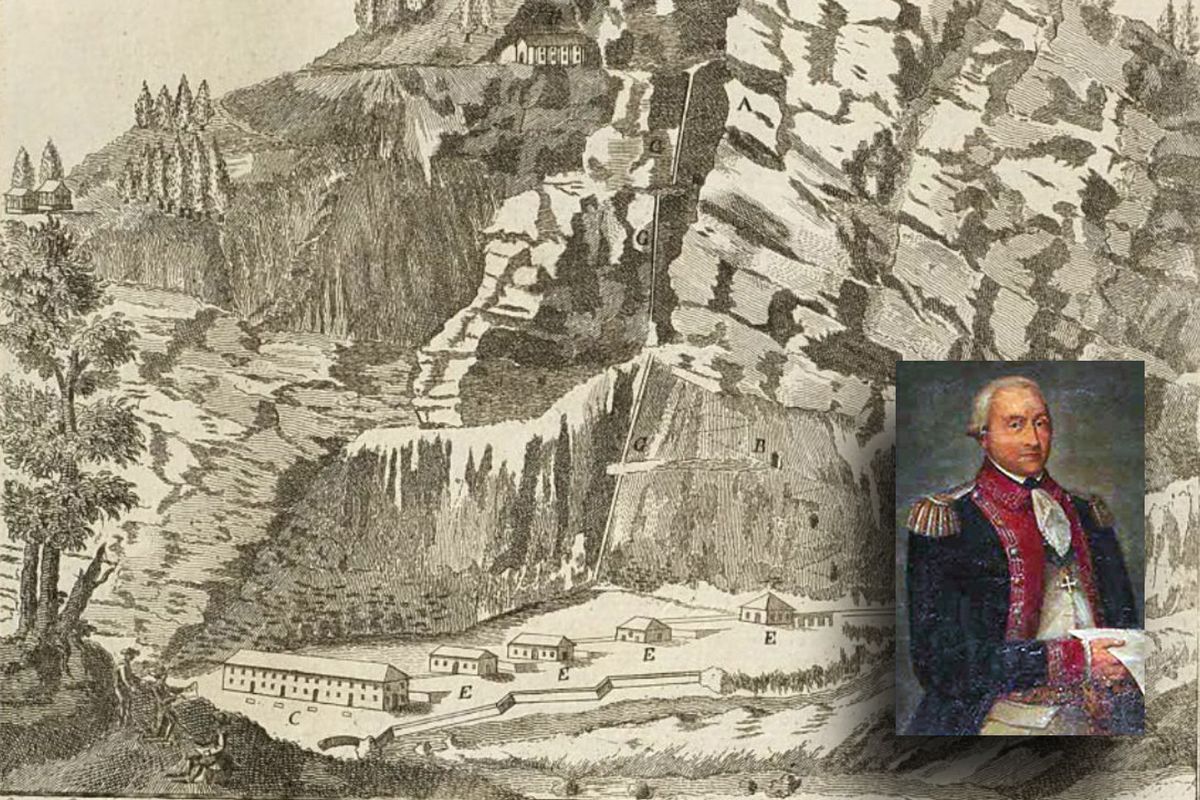

Le miniere d'oro di Alagna Valsesia nel '700. Nel riquadro, Spirito Benedetto Nicolis di Robilant

Alla metà del '700 Spirito Benedetto Nicolis di Robilant, ufficiale e ingegnere, studiò in Germania le più avanzate tecniche estrattive per applicarle alle miniere piemontesi. Darà le basi al futuro sviluppo nell'Italia unita sotto i Savoia. Spirito Benedetto Nicolis di Robilant fu una delle figure chiave dello sviluppo economico e industriale del regno sabaudo, decenni prima dell’Unità d’Italia avvenuta sotto le insegne della casa reale piemontese. Il suo contributo in termini tecnici nell’ammodernamento del settore minerario delle Alpi occidentali contribuì a forgiare l’ossatura della nascente industria dell’Ottocento, grazie alla spinta che i suoi studi e i suoi viaggi esplorativi fornirono al governo del regno di Sardegna, caratterizzato da una radicata struttura tecnico-militare nell’amministrazione dei beni dello Stato che alla metà del Settecento fu impiegata per il processo di modernizzazione del settore promosso dal sovrano riformatore Carlo Emanuele III.Non vi sarebbe potuta essere figura migliore di quella del conte Nicolis di Robilant per portare a compimento il processo di esplorazione delle miniere piemontesi e valdostane perché il nobile ed ingegnere era stato un valido ufficiale del Genio, veterano di due guerre. Il conte, nato a Torino nel 1724, aveva combattuto nella guerra di successione polacca e a quella austriaca. Durante quest’ultima, durante la battaglia di Casteldelfino del 1744 fu catturato e tenuto prigioniero in Francia. Liberato l’anno successivo grazie ad uno scambio di prigionieri, fece ritorno a Torino. L’ingegnere e ufficiale, esperto in fortificazioni e tecniche costruttive in ambito militare, fu incaricato quattro anni più tardi da Carlo Emanuele III del compito di progettare l’ammodernamento del settore minerario del regno sabaudo, preliminare alla centralizzazione del settore sotto l’egida di casa Savoia. Nominato Ispettore generale delle miniere, Spirito Benedetto fu a capo di una difficile e lunga missione esplorativa nell’Europa nordorientale in particolare in Germania, dove lo sviluppo tecnico-scientifico applicato al settore estrattivo era all’avanguardia nel vecchio Continente. Nel 1749 partì per visitare a fondo gli impianti minerari in Europa orientale, visitando miniere e impianti metallurgici in diverse regioni, tra cui la Sassonia, la Turingia, l'Harz, l'area di Hannover, la Boemia e l'Alta Ungheria. I suoi appunti e disegni relativi a queste esplorazioni furono poi raccolti nei sei volumi manoscritti «Viaggi nelle miniere di Alemagna». Durante i suoi viaggi in Germania, Spirito Benedetto Nicolis di Robilant studiò principalmente le tecnologie minerarie e metallurgiche avanzate dell'epoca, in particolare nei distretti minerari della Sassonia, della Turingia e della regione dell'Harz. Queste aree erano famose per l'estrazione di metalli preziosi, rame e ferro, e per l'applicazione di tecnologie avanzate come i sistemi di ventilazione nelle miniere, i metodi di estrazione del minerale e i processi di fusione e raffinazione.In Germania, Robilant osservò le strutture organizzative delle miniere e gli strumenti utilizzati per l'estrazione e la lavorazione dei metalli. Le tecniche tedesche di gestione delle miniere e il loro approccio scientifico all'ingegneria mineraria avevano una reputazione d'eccellenza, ed erano considerate modelli per altri paesi europei. Queste conoscenze influenzarono il suo lavoro successivo e le riforme proposte per modernizzare il settore minerario del Regno di Sardegna. Il conte ingegnere appuntò minuziosamente tutti gli aspetti tecnici dei siti da lui visitati. In particolare in Sassonia, la zona mineraria all’epoca più avanzata d’Europa, dove studiò gli aspetti tecnici e i macchinari più all’avanguardia. I suoi appunti riguardavano le pompe idrauliche, i sollevatori a tamburo, le canalizzazioni e i soffianti per l’aerazione in galleria, i frantoi meccanici e i forni di fusione. Ed ancora, le ruote idrauliche e la canalizzazione delle acque per la forza motrice o per l’uso nel lavaggio dei minerali. Il viaggio durò due anni e fu durissimo, tanto che i quattro cadetti di artiglieria che accompagnavano di Robilant perirono durante il percorso. Al ritorno nel 1751, con il patrimonio raccolto in Germania e Ungheria, l’Ispettore delle miniere fu chiamato ad un nuovo e complicato compito. Il censimento del settore minerario piemontese e valdostano al fine di applicare la centralizzazione progettata da Torino e predisporre una futura modernizzazione di una realtà potenzialmente molto fruttifera ma ancora gestita da piccoli concessionari locali e pesantemente arretrata da un punto di vista tecnico. Il lavoro si presentava immenso, perché le Alpi occidentali erano ricche di ogni genere di metalli, dal rame all’oro, al ferro e al manganese in una zona che comprendeva anche la prima propaggine dell’Appennino ligure. L’obiettivo di Nicolis di Robilant era quello di offrire una base razionale al sistema minerario del regno partendo dalla topografia, con l’utilizzo della mappa elaborata dall’abate Salvatore Lirelli, geografo della reale Accademia di Torino. Il viaggio attraverso i numerosi siti minerari dello Stato sabaudo serviva appunto a fissare in modo preciso e razionale lo stato dell’arte delle miniere al fine di studiarne le caratteristiche geomorfologiche basilari per l’applicazione delle migliorìe tecniche che il conte aveva appreso nel viaggio in Germania. Spirito Benedetto Nicolis di Robilant visitò da Ispettore generale praticamente tutti i siti che diventeranno successivamente tra i più produttivi del futuro Stato unitario. Nel suo lunghissimo peregrinare, visitò le miniere d’oro del Monte Rosa (Valsesia e Val d’Ayas), quelle di rame in val Chiusella e Canavese, quelle di ferro nel biellese (Argentera) e dell’Appennino ligure in Valle Stura e di Cogne in Valle d’Aosta. Per un periodo l’ispettore generale fu anche direttore delle miniere d’oro del Monte Rosa, sulle quali Carlo Emanuele III aveva grandi aspettative e che fino ad allora erano state gestite da famiglie concessionarie, i cui mezzi erano direttamente proporzionali alla rendita a causa delle scarse applicazioni tecniche nella ricerca e estrazione dai filoni, che nel caso della valle di Bors arrivavano a superare la quota di 3.000 m. La sua direzione fu un esempio dell’approccio tecnico-militare dell’ingegnere minerario torinese, perché accanto alla costruzione di nuovi edifici per la lavorazione dei metalli operò una drastica riduzione del personale generando non poche critiche a livello locale. Accanto alla riorganizzazione della mano d’opera Nicolis di Robilant applicò migliorie nelle difficili tecniche di scavo in quota e appaltò a privati la realizzazione di nuove vie di comunicazione con gli impianti di trasformazione situati più in basso nelle valli. Risalgono al periodo della sua gestione la costruzione di edifici adibiti al ricovero dei minatori e per la trasformazione del minerale appena estratto. Il percorso dello sfruttamento dell’oro nel cuore del Monte Rosa fu particolarmente difficile a causa delle caratteristiche orografiche della zona, a fronte degli elevatissimi costi di realizzazione delle infrastrutture. Più fruttifero si rivelerà il sito aurifero della confinante Macugnaga, passato ai Savoia dal Ducato di Milano nel 1748 e gestito sino ad allora da un consorzio di investitori privati che risultarono maggiormente elastici nell’affrontare le oscillazioni delle rendite legate al materiale aurifero rispetto alla gestione militare applicata dallo Stato sabaudo di cui di Robilant era braccio e mente. Principalmente, la sua opera esplorativa in campo tecnico e geografico fu importante nel secolo successivo e ripresa dopo la parentesi del dominio napoleonico. Proprio in quegli anni iIl Regno di Sardegna subiva l’occupazione francese, durata per un quindicennio. Spirito Benedetto Nicolis di Robilant si spegneva il 1°maggio 1801, quando un’epoca giungeva al termine. Sopravviverà il patrimonio tecnico, frutto dei lunghi viaggi esplorativi del conte, ingegnere e soldato che contribuì a preparare le basi industriali del futuro dominio sabaudo sulla Penisola.