True

2018-11-05

Ogni 100 giovani, 217 anziani e 130 milioni di sim telefoniche: l'Italia nel 2027

True

Al netto della propaganda sui temi dell'immigrazione, il rapporto Coop 2018 offre interessanti spunti di riflessione sullo stato delle famiglie italiane. Infatti, se si guarda oltre la retorica immigrazionista (si legge, tra le altre cose, che l'aumento della quota della popolazione anziana mette a rischio la possibilità di disporre di risorse adeguate per il sostegno alle persone in età avanzata, sia in termini di prestazioni pensionistiche che di servizi di assistenza») si può scoprire un divario emergente nella popolazione italiana, spaccata tra nostalgici ed esploratori. Siamo davanti a un Paese polarizzato e diviso, tra paura del nuovo o voglia di sperimentare, incertezza o fiducia nelle innovazioni tecnologiche e nel futuro.

Sono sicuramente gli effetti della lunga crisi economica che emergono spulciando tra i numeri relativi alla famiglia. Basti pensare che l'Italia è ultima in Europa consumi (dati relativi al 2017), con una riduzione della spesa delle famiglie superiore al 2% rispetto al 2010. Una situazione preoccupante, ancor più preoccupante però se rapportata agli incrementi registrati in Germania (+12,7%) e Francia (+10,2%). E pur in un contesto di segno favorevole, l'ultimo anno restituisce indicazioni non molto diverse, se si considera che l'incremento italiano (+0,7%) è il più basso tra le grandi economie europee. A rafforzare i sospetti di disparità sociali nel nostro Paese c'è un elemento in particolare: le famiglie benestanti spendono infatti quattro volte di più rispetto a quelle con bassa capacità di spesa. Di conseguenza, si polarizzano anche gli acquisti: crescono da una parte i prodotti ad alto valore aggiunto (quelli biologici e salutistici, per esempio), dall'altra i prodotti low cost.

Guardando invece alla distruzione dei consumi per voce di spesa, insieme a quelle spagnole, le famiglie italiane sono quelle che destinano le minori risorse (43%) all'acquisto dei servizi, soprattutto per effetto dell'importanza che il cibo, contabilizzato nella statistica ufficiale tra i beni, riveste nel modello di consumo nei Paesi dell'area mediterranea. Ma sempre guardando le voci di spese si notano le peculiarità del paradigma di consumo delle famiglie italiane. Posta pari a 100 la spesa in servizi, una quota non distante dal 40% prende la via del tempo libero, a suggerire che viaggi e divertimento, teatro e spettacoli, cinema e sport identificano un modo di vivere tipico delle famiglie italiane. Invece, spendiamo meno, almeno in termini relativi, per la casa e le comunicazioni: merito, da una parte, di una ampia diffusione dell'abitazione di proprietà e di livello degli affitti che risulta tipicamente più contenuto se paragonato al costo di una abitazione nei grandi centri urbani degli altri Paesi europei e, dall'altra, di una maggiore competizione che tende a comprimere i prezzi praticati al consumatore finale.

A mutare è anche la famiglia, un tempo tradizionale, unica e indivisibile, identificata nell'immaginario collettivo come la classica coppia sposata (un uomo e una donna) con figli (almeno due). Forse era un'immagine semplicistica, ma per decenni ha sostanzialmente coinciso con la realtà dei fatti. Tuttavia dagli anni Sessanta e poi nei decenni successivi, molto è cambiato. Il primo fenomeno: sono cresciute rapidamente le famiglie unipersonali, costituite cioè da un solo componente: dal 10% nel 1961 al 20% nel 1991 fino ad arrivare al 30% del totale delle famiglie ai giorni nostri, superando di poco la soglia di 8 milioni di individui. Il secondo fenomeno: il calo delle nascite e, di conseguenza, del numero medio di figli per donna. L'Italia è notoriamente sempre più un Paese senza figli (il 2017 ha fatto registrare l'ennesimo record negativo, con 9.000 bambini nati in meno rispetto al 2016) ma nel contempo è sempre più un Paese «senza madri»: i più recenti dati Istat relativi agli indicatori demografici certificano che in dieci anni la platea delle madri potenziali si è, infatti, ridimensionata in maniera preoccupante (dal 2008 a oggi si contano 900.000 donne in meno in età compresa tra i 15 e i 50 anni, di cui 200.000 solo nell'ultimo anno), mentre le donne che diventano mamme davvero lo fanno sempre più in ritardo, con un'età media al parto salita a più di 33 anni (mentre gli uomini si affacciano alla paternità in media solo dopo aver compiuto 37 anni) e quasi un italiano su due ritiene oramai che le donne non dovrebbero cominciare a pensare di diventare madri prima dei 35 anni.

Ed è proprio il numero di figli ad aver avuto un impatto sul sistema economico nazionale e in particolare sui livelli di consumo di beni e servizi. Elaborando i micro dati dell'indagine Istat sui consumi delle famiglie, è possibile stimare, si legge nel rapporto, che se anche solo un 10% delle famiglie attualmente senza figli accedesse alla condizione di genitorialità, l'impatto sarebbe di circa 2 miliardi di euro di maggiori consumi.

C'è infine un interessante capitolo che riguarda il rapporto degli italiani con il digitale. Con la più alta percentuale di Sim per abitante in Ue (100 milioni sono quelle attive in Italia e si calcola che fra dieci anni saranno 130 milioni), gli italiani dimostrano da tempo di non aver paura delle tecnologie. Dopo lo scandalo Facebook che ha fatto emergere le criticità della Rete circa la sicurezza dei dati personali, siamo ormai coscienti del rischio di dipendenza smartphone, soprattutto nei giovani matura un approccio più critico verso il digitale. E così, dalle foto alla musica, qualcuno riscopre il gusto dell'analogico tra rullini, libri di carta e vinili. O, parlando di telefonini, del vintage: basti pensare al ritorno del brand Nokia, che punta tutto sulla semplicità e le poche funzionalità dei suoi apparecchi.

Gabriele Carrer

Nel 2080 il numero degli italiani scenderà a 53 milioni

Giphy

GiphyLa crisi economica degli ultimi dieci anni gli italiani non l'hanno ancora pagata del tutto. Oltre alle tasche dei cittadini, a svuotarsi, secondo le previsioni, sarà l'Italia.

Secondo il rapporto Coop, entro il 2080 il numero di italiani scenderà dell'11,5%, passando dagli attuali 60,5 milioni a circa 53.

Come se non bastasse, inoltre, lo studio realizzato dall'Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) guidato dal direttore Albino Russo, sottolinea che questa sarebbe una stima prudenziale e pertanto il calo demografico potrebbe essere anche peggiore.

Non basta: entro il 2066, continua lo studio, al nord vivrà oltre il 50% della popolazione, mentre nel Mezzogiorno vivrà solo il 29% degli italiani, perdendo dunque terreno rispetto a oggi dove al Sud vive il 34% del totale. Le regioni del Centro-Nord, in particolar modo, nei prossimi trent'anni sono le uniche che sperimenteranno una crescita demografica, in buona misura grazie a migrazioni interregionali di italiani che si spostano da una regione all'altra.

In compenso, nei prossimi cinquanta anni il Sud e le Isole perderanno complessivamente circa 5 milioni di abitanti, oltre i tre quarti del calo demografico totale della penisola.

Quel che è peggio è che, mentre lo Stivale si vuota, altri Stati si popolano. Nei prossimi 50-60 anni, spiega lo studio, in Spagna e Francia la popolazione crescerà rispettivamente del +9,8% e del +18,5%. Ancor più nel Regno Unito (+27,1%) e nei Paesi dell'area scandinava (l'incremento in Svezia e Norvegia potrebbe superare il 35%, il più elevato in Europa), che dovrebbero beneficiare del mutamento delle condizioni climatiche e dell'accessibilità di nuove aree per la creazione di nuovi centri urbani. Segno meno, ma di entità minore rispetto all'Italia, per la Germania che in futuro perderà il 4,2% della popolazione.

In questo contesto, inoltre, ad avere la peggio saranno i piccoli centri urbani, da sempre uno degli elementi identitari della geografia italiana.

Infatti, i movimenti demografici futuri, in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici (disponibilità della banda larga, ripensamento degli ambienti urbani in chiave più ecosostenibile) tenderanno a favorire i centri di maggiori dimensioni a svantaggio dei circa 8.000 comuni italiani presenti sul territorio (di cui due terzi con meno di 5.000 abitanti).

Secondo una recente analisi a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, se le tendenze demografiche dovessero seguire gli scenari descritti nei prossimi decenni, il 37% dei Comuni italiani è a rischio estinzione e in quasi tutte le regioni del Sud dove tale incidenza supera il 50%.

C'è poi il tema dell'invecchiamento, spiega l'indagine Coop, che avrà un impatto diretto sui conti pubblici. Secondo le ultime proiezioni dell'Istat, la vita media dovrebbe crescere di oltre cinque anni per entrambi i sessi, raggiungendo 86,1 anni e 90,2 anni rispettivamente per uomini e donne (dagli 80,6 e 85 anni di oggi).

Ciò significa un ulteriore spostamento in alto dell'età media, dagli attuali 44,9 ad oltre 50 anni nel 2066. Per avere un confronto, alla stessa data, francesi e spagnoli avranno in media sette anni di meno: in parole povere, maggiore dinamismo della società e un costo minore sotto il profilo previdenziale

Perché? Quella anziana sarà la componente prevalente della futura popolazione italiana, se è vero che entro dieci anni ad ogni 100 giovani corrisponderanno 217 anziani. In questo contesto gli ultracentenari saliranno esponenzialmente, dalle 17.000 unità attuali agli oltre 120.000. Il saldo naturale passerà dall'attuale -183.000 a -400.000 (con 800.000 decessi e 400.000 nascite all'anno).

Secondo le stime contenute nel Def, questo comporterà un aumento della spesa previdenziale che passerà dall'attuale 15,3% del prodotto interno lordo a circa il 18,4% nel 2040.

Gianluca Baldini

Continua a leggereRiduci

Al di là dell'ideologia il rapporto Coop 2018 contiene dati interessanti per capire il futuro del nostro Paese. Cresce l'età media: gli ultracentenari saliranno esponenzialmente, dalle 17.000 unità attuali agli oltre 120.000, mentre dal 2008 a oggi si contano 900.000 donne in meno in età compresa tra i 15 e i 50 anni. E il 37% dei Comuni è a rischio estinzione.I consumi si sono ridotti del 2% rispetto al 2010 a differenza di Germania e Francia dove la spesa è aumentata rispettivamente del 12,7% e del 10,2%. Ma se solo un 10% delle famiglie attualmente senza figli accedesse alla condizione di genitorialità, l'impatto sarebbe di circa 2 miliardi di euro di Pil in più.Lo speciale comprende due articoli.!function(e,t,n,s){var i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t)[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=d+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var a=e.createElement(t);a.async=1,a.id=n,a.src=s,o.parentNode.insertBefore(a,o)}}(document,"script","infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");Al netto della propaganda sui temi dell'immigrazione, il rapporto Coop 2018 offre interessanti spunti di riflessione sullo stato delle famiglie italiane. Infatti, se si guarda oltre la retorica immigrazionista (si legge, tra le altre cose, che l'aumento della quota della popolazione anziana mette a rischio la possibilità di disporre di risorse adeguate per il sostegno alle persone in età avanzata, sia in termini di prestazioni pensionistiche che di servizi di assistenza») si può scoprire un divario emergente nella popolazione italiana, spaccata tra nostalgici ed esploratori. Siamo davanti a un Paese polarizzato e diviso, tra paura del nuovo o voglia di sperimentare, incertezza o fiducia nelle innovazioni tecnologiche e nel futuro.Sono sicuramente gli effetti della lunga crisi economica che emergono spulciando tra i numeri relativi alla famiglia. Basti pensare che l'Italia è ultima in Europa consumi (dati relativi al 2017), con una riduzione della spesa delle famiglie superiore al 2% rispetto al 2010. Una situazione preoccupante, ancor più preoccupante però se rapportata agli incrementi registrati in Germania (+12,7%) e Francia (+10,2%). E pur in un contesto di segno favorevole, l'ultimo anno restituisce indicazioni non molto diverse, se si considera che l'incremento italiano (+0,7%) è il più basso tra le grandi economie europee. A rafforzare i sospetti di disparità sociali nel nostro Paese c'è un elemento in particolare: le famiglie benestanti spendono infatti quattro volte di più rispetto a quelle con bassa capacità di spesa. Di conseguenza, si polarizzano anche gli acquisti: crescono da una parte i prodotti ad alto valore aggiunto (quelli biologici e salutistici, per esempio), dall'altra i prodotti low cost.Guardando invece alla distruzione dei consumi per voce di spesa, insieme a quelle spagnole, le famiglie italiane sono quelle che destinano le minori risorse (43%) all'acquisto dei servizi, soprattutto per effetto dell'importanza che il cibo, contabilizzato nella statistica ufficiale tra i beni, riveste nel modello di consumo nei Paesi dell'area mediterranea. Ma sempre guardando le voci di spese si notano le peculiarità del paradigma di consumo delle famiglie italiane. Posta pari a 100 la spesa in servizi, una quota non distante dal 40% prende la via del tempo libero, a suggerire che viaggi e divertimento, teatro e spettacoli, cinema e sport identificano un modo di vivere tipico delle famiglie italiane. Invece, spendiamo meno, almeno in termini relativi, per la casa e le comunicazioni: merito, da una parte, di una ampia diffusione dell'abitazione di proprietà e di livello degli affitti che risulta tipicamente più contenuto se paragonato al costo di una abitazione nei grandi centri urbani degli altri Paesi europei e, dall'altra, di una maggiore competizione che tende a comprimere i prezzi praticati al consumatore finale.A mutare è anche la famiglia, un tempo tradizionale, unica e indivisibile, identificata nell'immaginario collettivo come la classica coppia sposata (un uomo e una donna) con figli (almeno due). Forse era un'immagine semplicistica, ma per decenni ha sostanzialmente coinciso con la realtà dei fatti. Tuttavia dagli anni Sessanta e poi nei decenni successivi, molto è cambiato. Il primo fenomeno: sono cresciute rapidamente le famiglie unipersonali, costituite cioè da un solo componente: dal 10% nel 1961 al 20% nel 1991 fino ad arrivare al 30% del totale delle famiglie ai giorni nostri, superando di poco la soglia di 8 milioni di individui. Il secondo fenomeno: il calo delle nascite e, di conseguenza, del numero medio di figli per donna. L'Italia è notoriamente sempre più un Paese senza figli (il 2017 ha fatto registrare l'ennesimo record negativo, con 9.000 bambini nati in meno rispetto al 2016) ma nel contempo è sempre più un Paese «senza madri»: i più recenti dati Istat relativi agli indicatori demografici certificano che in dieci anni la platea delle madri potenziali si è, infatti, ridimensionata in maniera preoccupante (dal 2008 a oggi si contano 900.000 donne in meno in età compresa tra i 15 e i 50 anni, di cui 200.000 solo nell'ultimo anno), mentre le donne che diventano mamme davvero lo fanno sempre più in ritardo, con un'età media al parto salita a più di 33 anni (mentre gli uomini si affacciano alla paternità in media solo dopo aver compiuto 37 anni) e quasi un italiano su due ritiene oramai che le donne non dovrebbero cominciare a pensare di diventare madri prima dei 35 anni. Ed è proprio il numero di figli ad aver avuto un impatto sul sistema economico nazionale e in particolare sui livelli di consumo di beni e servizi. Elaborando i micro dati dell'indagine Istat sui consumi delle famiglie, è possibile stimare, si legge nel rapporto, che se anche solo un 10% delle famiglie attualmente senza figli accedesse alla condizione di genitorialità, l'impatto sarebbe di circa 2 miliardi di euro di maggiori consumi.C'è infine un interessante capitolo che riguarda il rapporto degli italiani con il digitale. Con la più alta percentuale di Sim per abitante in Ue (100 milioni sono quelle attive in Italia e si calcola che fra dieci anni saranno 130 milioni), gli italiani dimostrano da tempo di non aver paura delle tecnologie. Dopo lo scandalo Facebook che ha fatto emergere le criticità della Rete circa la sicurezza dei dati personali, siamo ormai coscienti del rischio di dipendenza smartphone, soprattutto nei giovani matura un approccio più critico verso il digitale. E così, dalle foto alla musica, qualcuno riscopre il gusto dell'analogico tra rullini, libri di carta e vinili. O, parlando di telefonini, del vintage: basti pensare al ritorno del brand Nokia, che punta tutto sulla semplicità e le poche funzionalità dei suoi apparecchi.Gabriele Carrer<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/speciale-lunedi-2617669191.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="nel-2080-il-numero-degli-italiani-scendera-a-53-milioni" data-post-id="2617669191" data-published-at="1769966904" data-use-pagination="False"> Nel 2080 il numero degli italiani scenderà a 53 milioni Giphy La crisi economica degli ultimi dieci anni gli italiani non l'hanno ancora pagata del tutto. Oltre alle tasche dei cittadini, a svuotarsi, secondo le previsioni, sarà l'Italia.Secondo il rapporto Coop, entro il 2080 il numero di italiani scenderà dell'11,5%, passando dagli attuali 60,5 milioni a circa 53.Come se non bastasse, inoltre, lo studio realizzato dall'Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) guidato dal direttore Albino Russo, sottolinea che questa sarebbe una stima prudenziale e pertanto il calo demografico potrebbe essere anche peggiore.Non basta: entro il 2066, continua lo studio, al nord vivrà oltre il 50% della popolazione, mentre nel Mezzogiorno vivrà solo il 29% degli italiani, perdendo dunque terreno rispetto a oggi dove al Sud vive il 34% del totale. Le regioni del Centro-Nord, in particolar modo, nei prossimi trent'anni sono le uniche che sperimenteranno una crescita demografica, in buona misura grazie a migrazioni interregionali di italiani che si spostano da una regione all'altra.In compenso, nei prossimi cinquanta anni il Sud e le Isole perderanno complessivamente circa 5 milioni di abitanti, oltre i tre quarti del calo demografico totale della penisola.Quel che è peggio è che, mentre lo Stivale si vuota, altri Stati si popolano. Nei prossimi 50-60 anni, spiega lo studio, in Spagna e Francia la popolazione crescerà rispettivamente del +9,8% e del +18,5%. Ancor più nel Regno Unito (+27,1%) e nei Paesi dell'area scandinava (l'incremento in Svezia e Norvegia potrebbe superare il 35%, il più elevato in Europa), che dovrebbero beneficiare del mutamento delle condizioni climatiche e dell'accessibilità di nuove aree per la creazione di nuovi centri urbani. Segno meno, ma di entità minore rispetto all'Italia, per la Germania che in futuro perderà il 4,2% della popolazione.In questo contesto, inoltre, ad avere la peggio saranno i piccoli centri urbani, da sempre uno degli elementi identitari della geografia italiana.Infatti, i movimenti demografici futuri, in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici (disponibilità della banda larga, ripensamento degli ambienti urbani in chiave più ecosostenibile) tenderanno a favorire i centri di maggiori dimensioni a svantaggio dei circa 8.000 comuni italiani presenti sul territorio (di cui due terzi con meno di 5.000 abitanti).Secondo una recente analisi a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, se le tendenze demografiche dovessero seguire gli scenari descritti nei prossimi decenni, il 37% dei Comuni italiani è a rischio estinzione e in quasi tutte le regioni del Sud dove tale incidenza supera il 50%.C'è poi il tema dell'invecchiamento, spiega l'indagine Coop, che avrà un impatto diretto sui conti pubblici. Secondo le ultime proiezioni dell'Istat, la vita media dovrebbe crescere di oltre cinque anni per entrambi i sessi, raggiungendo 86,1 anni e 90,2 anni rispettivamente per uomini e donne (dagli 80,6 e 85 anni di oggi).Ciò significa un ulteriore spostamento in alto dell'età media, dagli attuali 44,9 ad oltre 50 anni nel 2066. Per avere un confronto, alla stessa data, francesi e spagnoli avranno in media sette anni di meno: in parole povere, maggiore dinamismo della società e un costo minore sotto il profilo previdenzialePerché? Quella anziana sarà la componente prevalente della futura popolazione italiana, se è vero che entro dieci anni ad ogni 100 giovani corrisponderanno 217 anziani. In questo contesto gli ultracentenari saliranno esponenzialmente, dalle 17.000 unità attuali agli oltre 120.000. Il saldo naturale passerà dall'attuale -183.000 a -400.000 (con 800.000 decessi e 400.000 nascite all'anno).Secondo le stime contenute nel Def, questo comporterà un aumento della spesa previdenziale che passerà dall'attuale 15,3% del prodotto interno lordo a circa il 18,4% nel 2040.Gianluca Baldini

Xi Jinping (Ansa)

Dopo una visita sia nel nuovo Centro di studi strategici di Pechino sia presso l’ufficio scenari (Net assessment) del Pentagono nei primi anni Novanta mi convinsi di raccomandare ai miei studenti in International futures (Futuri internazionali, cioè scenaristica) presso la University of Georgia, nei pressi di Atlanta, di studiare il gioco cinese del «Go» oltre che quello degli scacchi, cosa che continuo a fare all’Università G. Marconi, Roma, agli studenti che chiedono metodi per gli scenari di geopolitica. Il primo gioco richiede una capacità di strategia paziente per occupare in modo prevalente, circolare e flessibile uno spazio, derivabile dal pensiero strategico di Sun Tsu. Il secondo richiede una strategia rapida e strutturata per abbattere il re avversario, compatibile con l’idea di vittoria veloce di Carl von Clausewitz. Semplificando, la raccomandazione fu ed è di usare nell’analisi strategica il blitz quando c’erano/ci sono le condizioni di superiorità per farlo e la circolarità di lungo periodo nei casi di inferiorità in attesa di un’inversione.

Pechino mostra di saper usare molto bene le due azioni strategiche in relazione alle condizioni di realtà: nel caso del dominio di Hong Kong, violando gli accordi siglati con Londra nel 1997, ha fatto un blitz; in quello di Taiwan adotta una strategia di dominio nel lungo termine aspettando o la superiorità militare nei confronti degli Stati Uniti oppure un loro cedimento, ricercando ambedue. L’America ha condotto con perfezione un’azione lampo di dominio nei confronti del Venezuela, ma con scopi condizionanti e non sostitutivi del regime, mostrando una postura di minimo sforzo per ottenere il risultato. Buona interpretazione di von Clausewitz in relazione ai vincoli di consenso interno. E sia lo sbarramento geopolitico per contenere il potere cinese nel Pacifico via negazione alla crescente flotta cinese degli spazi marini sia il tentativo di staccare la Russia dalla Cina sono buoni esempi di impiego delle logiche del «Go», ma troppo influenzate dal tradizionale concetto di «contenimento» che implica stallo, ma non soluzione. Sarebbe imprudente pensare che a Pechino non valutino contromosse. E ci sono segni che lo stiano facendo cercando posizioni dove l’America è meno forte.

Pechino ha aumentato il corteggiamento delle nazioni colpite dalla strategia dazista, trasformandola in opportunità di convergenza con le stesse. Ha trovato molteplici aperture negli alleati dell’America è ciò influisce sulla postura di convergenza/divergenza tra Ue e Cina. Nei confronti degli Stati Uniti Pechino impiega tre azioni: a) confronto simmetrico, per esempio la minaccia di blocco delle forniture delle terre rare che ha costretto Washington a ridurre la frizione con Pechino e a varare una strategia (Pax Silica) per prendere il controllo di queste materie, ma con tempi lunghi; b) ridurre al minimo le frizioni dirette con l’America a conduzione Donald Trump; c) ma sostenendo in modi il più nascosti possibile una moltiplicazione dei focolai di guerra o geo-turbolenze per disperdere la forza statunitense, per esempio la sospettata sollecitazione a una parte del regime iraniano di attivare Hamas per attaccare Israele e così ottenere una reazione che impedisse la convergenza di Gerusalemme con le nazioni arabe sunnite. O le forniture indirette di missilistica agli Huthi. Ora questa strategia sta cambiando: aumentando l’azione a) della strategia; ammorbidendo il punto b); e non insistendo troppo sul punto c).

In sintesi, Pechino si contrappone all’America cercando di convincerne gli alleati ad avere relazioni positive, per isolarla, ma dando segnali a Washington di non eccessiva ostilità concreta, pur forte quella verbale. Ciò serve per autotutela nelle contingenze e a ridurre le possibili frizioni con l’Ue scossa dalla relazione problematica con l’America per riuscire a penetrarla di più: nel gioco del Go tra le due potenze la Cina tenta di separare gli europei dall’America, non contrastando (al momento) la sua strategia di trattati commerciali globali, e Washington tenta di staccare la Russia dalla Cina stessa. Ma c’è un cambiamento più profondo a Pechino: la sua economia ha bisogno di sostenere l’export e ciò la costringe a una strategia «buonista», ma sta tentando un colpaccio: generare una moneta elettronica con garanzie solide che sostituisca il dollaro nel lungo termine, ma con benefici rapidi. Probabilmente anche per tale motivo Trump ha scelto un nuovo banchiere centrale credibile e il ministro del Tesoro ha corretto Trump stesso dichiarando che la discesa del dollaro non sarà eccessiva. Ma il dato che mostra volontà e potenziale di dominio globale della Cina è l’accelerazione del riarmo e degli investimenti tecnologici. Solo una riconvergenza forte tra Ue e Stati Uniti potrà mantenere la superiorità dell’alleanza tra democrazie sulla Cina autoritaria per condizionarla. In caso contrario saremo condizionati noi.

www.carlopelanda.com

Continua a leggereRiduci

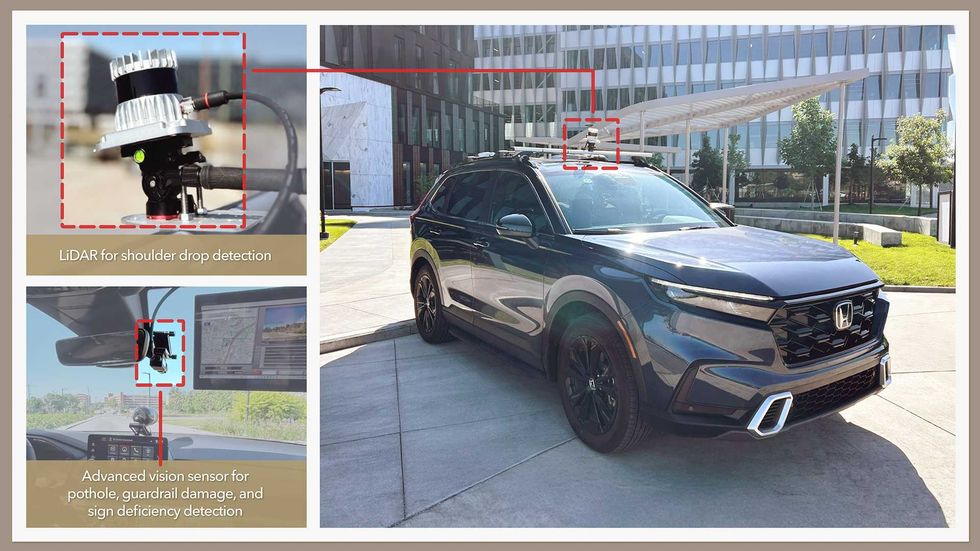

Con lo slogan globale Safety for Everyone, Honda sta ampliando l'impegno nelle tecnologie avanzate di sicurezza e di assistenza alla guida, iniziative per aumentare la sicurezza e influenzare il comportamento dei conducenti, oltre ad azioni indirizzate a migliorare il sistema della sicurezza stradale attraverso la collaborazione con governi, industria e comunità locali. Tra queste rientrano nuove iniziative come il Proactive Roadway Maintenance System, sviluppato dal 2021.

Durante il progetto pilota, i membri del team ODOT hanno guidato auto Honda equipaggiate con sensori avanzati di visione e LiDAR (Light Detection and Ranging) per monitorare circa 4.800 km di strade nell’Ohio centrale e sud-orientale. I veicoli hanno operato in un’ampia gamma di condizioni, comprendendo diversi tipi di strade in contesti rurali e urbani, condizioni meteorologiche variabili e diversi momenti della giornata. Il sistema ha rilevato le condizioni stradali e le carenze infrastrutturali, fornendo a ODOT informazioni operative concrete tramite l’identificazione di segnali stradali usurati o ostruiti, danni ai guardrail e alle barriere stradali, presenza di buche con dimensioni e posizione, dislivelli delle banchine con profondità relativa, segnaletica orizzontale insufficiente che influisce sul funzionamento di alcune funzioni di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia e in generale la scarsa qualità del manto stradale.

Man mano che i veicoli di prova Honda rilevavano lo stato delle superfici stradali critiche, della segnaletica orizzontale e degli elementi a bordo strada, gli operatori ODOT hanno analizzato le criticità in tempo reale tramite dashboard web sviluppate da Honda e Parsons. ODOT ha utilizzato questi dati per confrontarli con le normali ispezioni visive.

I dati raccolti dai veicoli sono stati elaborati tramite modelli di Edge AI, trasmessi a una piattaforma cloud Honda per l’analisi e integrati nel sistema iNET® Asset Guardian di Parsons.

Ciò ha permesso di implementare una pipeline capace di generare automaticamente ordini di lavoro prioritizzati per i team di manutenzione ODOT. Gli ordini di lavoro possono essere raggruppati per gravità e prossimità, mentre il sistema iNET® Asset Guardian semplifica i flussi di lavoro, migliorando l’efficienza delle operazioni di manutenzione sul campo.

i-Probe ha fornito la validazione dei dati e competenze analitiche per la valutazione della rugosità stradale e delle condizioni della segnaletica orizzontale. L’Università di Cincinnati ha supportato Honda nell’integrazione dei sensori sui veicoli di prova, ha guidato lo sviluppo delle funzionalità di rilevamento dei danni (inclusi buche, guardrail, segnali e dislivelli delle banchine) e ha fornito il servizio di manutenzione del sistema a ODOT durante la fase di sperimentazione.

I risultati hanno confermato che il rilevamento automatizzato tramite il Proactive Roadway Maintenance System ha raggiunto un’elevata accuratezza per segnali, guardrail e dislivelli delle banchine, oltre a garantire un’ottima capacità di individuazione delle buche sulla maggior parte dei tipi di strada: 99% di accuratezza per segnali danneggiati o ostruiti 93% per guardrail danneggiati e 89% nel rilevamento delle buche.

È stata inoltre realizzata una pipeline di feedback basata sull’intelligenza artificiale che ha consentito ai membri del team ODOT di segnalare le rilevazioni errate, permettendo al sistema di apprendere e migliorare nel tempo.

Le analisi condotte hanno mostrato che solo una piccola percentuale presentava una segnaletica orizzontale insufficiente, suggerendo la possibilità di ottimizzare i programmi di ritracciatura. I dati dei sensori dei veicoli hanno inoltre misurato in modo affidabile i livelli di rugosità stradale, fornendo informazioni preziose per la pianificazione della manutenzione. Il Proactive Roadway Maintenance System ha anche individuato dislivelli delle banchine ad alta gravità, difficili da identificare tramite le ispezioni visive di routine, segnalando con successo queste condizioni lungo la rete stradale.

Riducendo la necessità di ispezioni manuali, il sistema migliora la sicurezza delle squadre di manutenzione e ne limita l’esposizione ai rischi del traffico. Il team di progetto stima che il rilevamento automatizzato delle condizioni stradali potrebbe consentire a ODOT un risparmio annuo superiore a 4,5 milioni di dollari, grazie alla riduzione del tempo dedicato alle ispezioni manuali, all’ottimizzazione dei programmi di manutenzione e alla prevenzione di costose riparazioni rinviate tramite controlli proattivi.

Nella fase successiva di test, il team di progetto sta valutando le modalità per scalare il prototipo del Proactive Roadway Maintenance System verso un utilizzo operativo reale. In futuro, Honda mira a consentire ai propri clienti di contribuire a strade più sicure e migliori attraverso la condivisione anonimizzata dei dati dei loro veicoli. Questo approccio orientato alla comunità crea un senso di responsabilità condivisa a livello di gestione della rete stradale, permettendo agli automobilisti di passare dal semplice utilizzo delle strade a un contributo attivo al loro miglioramento.

Continua a leggereRiduci

Giphy

Giphy