Lo scetticismo politico come antidoto al fanatismo woke: un libro di Spartaco Pupo

Il docente calabrese finito recentemente nel tritacarne femminista è uno studioso del pensiero scettico. La cui dottrina farebbe bene a certe attiviste contemporanee.

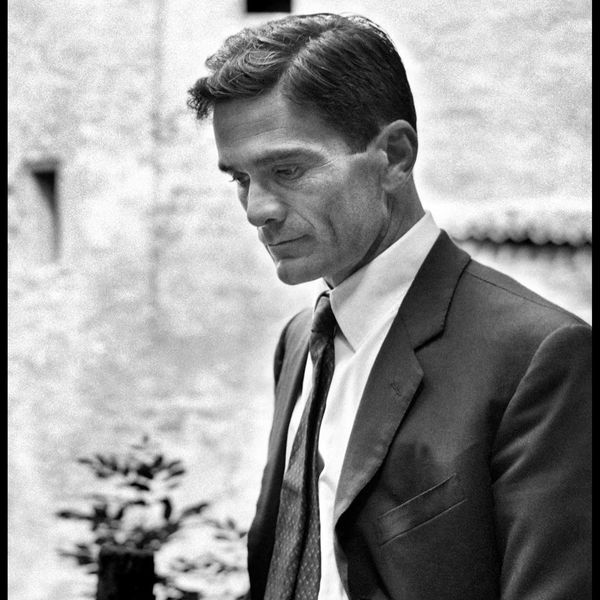

Nelle cronache di quotidiana (tentata) cancellazione a cui dobbiamo assistere da qualche anno, anche un buon illuminista settecentesco come lo scozzese David Hume può finire nel tritacarne femminista come fosse un padre pakistano qualsiasi che segrega la figlia troppo emancipata. È un piccolo ma emblematico caso che ha visto protagonista lo studioso Spartaco Pupo, docente all’Università della Calabria, che per aver postato sui social, in occasione della festa della donna, una frase di Hume (che paradossalmente era in favore delle donne, ma aveva il torto di essere formulata con il linguaggio tipico della sua epoca) è finito al centro di una modesta ma ben rodata macchina del fango.

Chi non conosce i lavori di Pupo e ne abbia sentito parlare per la prima volta in questa occasione potrà immaginare che si tratti di un qualche fondamentalista convinto di avere la verità (quella “maschile, bianca, cisetero”, ovviamente) in tasca. Si tratta invece di uno studioso di prim’ordine che si è specializzato soprattutto su quei filoni del pensiero europeo e occidentale che il concetto di verità unica e già data lo hanno demolito: dal pragmatismo americano (e italiano) allo scetticismo, passando appunto dall’illuminismo antifinalista di Hume.

Vogliamo qui parlare de Lo scetticismo politico, volume uscito nel 2020 per Mimesis che costituisce una pratica guida a una corrente di pensiero che trova le sue origini in Grecia, ma che attraversa tutta la storia del pensiero occidentale. E che oggi, va detto, sta trovando una sorta di seconda giovinezza. Basti pensare a recenti volumi ad ampia diffusione come Sette brevi lezioni sullo scetticismo, di Maria Lorenza Chiesara, o Sei scettico? Una filosofia antica per i tempi moderni, di Antonio Sgobba, usciti negli ultimi mesi.

Il volume di Pupo parte da Pirrone, il fondatore dell’omonima scuola greca, e passa per Guicciardini, Montaigne, Pascal, di nuovo Hume, Nietzsche, Popper, fino ad arrivare a Rorty. Il volume, tuttavia, non si focalizza su una ricostruzione del pensiero scettico in generale, bensì, come si evince dal titolo, sulla dimensione politica della scepsi. Si tratta, come spiega l’autore, di «una storia dello scetticismo come dottrina politica positiva», che intende «seguire la continuità storica della vicenda politica scettica». Data la cattiva fama che circonda lo scetticismo, visto come una sorta di relativismo conoscitivo e morale dai tratti nichilisti e un po’ cinici, si può credere che lo scettico, in politica, sia necessariamente un personaggio alla House of card, o, al contrario, un timoroso paralizzato dai suoi stessi dubbi. Pupo ci mostra che non è così e soprattutto ci spiega che lo scetticismo «non è incompatibile con l’avere delle credenze politiche. E cade in un clamoroso equivoco chi sostiene che lo scettico dica di non giudicare su come stanno le cose, ma in realtà formula le sue credenze sulla base di come esse appaiono: quando lo scettico sospende il giudizio sulla qualità di una cosa, non accetta gli standard imposti dai dogmatici, cioè non crede a ciò che credono i dogmatici. A differenza di questi ultimi, che presumono che solo la ragione sia in grado di giustificare proposizioni e asserzioni circa il modo in cui le cose sono realmente, gli scettici preferiscono continuare a ricercare sempre buoni argomenti a sostegno di almeno due punti di vista su ciascun problema, senza “credere” a cose che non abbiano empiricamente verificato».

Il libro di Pupo, come detto, è uscito nell’annus horribilis 2020. In quell’anno, il già rovente dibattito sulla cosiddetta post-verità ha incrociato il grande choc culturale del Covid. Per la prima volta, da un sacco di tempo, concetti epistemologici come verità, verifica, manipolazione, falsità etc sono diventati materia d’attualità. Con un singolare ribaltamento dei ruoli: le élite democratiche e progressiste di estrazione illuminista hanno cominciato a reclamare pene esemplari contro la minoranza che esercita il dubbio nei confronti della verità dispensata dal potere.

Un cortocircuito che è in qualche modo figlio di quest’epoca. Anche l’ideologia woke – e torniamo al caso di cronaca da cui siamo partiti – nascerebbe in teoria come eredità di fermenti decostruzionisti, ovvero da mondi culturali in cui l’esercizio della scepsi dovrebbe essere addirittura radicale, e rivolto anche verso se stessi. I soldatini woke invece si sentono portatori di verità indiscusse che viaggiano sulle loro gambe, in questo in realtà molto più simili ai miliziani delle grandi narrazioni moderne che ai più meditabondi postmoderni. Insomma, da qualsiasi parte ci si giri, di scetticismo – quello vero – sembra esserci ancora un disperato bisogno.