Il cinegiornale nato nel 1946 fu la voce della Dc e degli Americani. Anticipò agli Italiani il gusto dolce della rinascita e del consumismo del successivo «boom economico».

Nel numero inaugurale del cinegiornale La Settimana Incom proiettato nelle sale cinematografiche italiane il 12 febbraio 1946 c’erano già tutti gli elementi che avrebbero caratterizzato il settimanale di informazione nato nei primi giorni del dopoguerra: Il Vaticano, con la benedizione di Papa Pio XII ai bambini destinatari degli aiuti Unrra, vale a dire gli Alleati. La Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, portavoce degli italiani per gli aiuti americani appariva nel secondo breve servizio del numero. I vincitori seguivano con un’intervista all’ammiraglio Ellery W. Stone, responsabile della comunicazione della Commissione alleata per l’Italia con il compito di controllare, pianificare ed eseguire la ripresa delle comunicazioni in Italia sotto la stretta supervisione americana, di cui l’ufficiale era tramite diretto con il Governo italiano. Stone, oltre alla carica istituzionale presso il dicastero De Gasperi, ricopriva anche il ruolo di presidente del Film Board, l’organi di controllo alleato su tutta la produzione cinematografica italiana. Il buco lasciato dalla scomparsa del fascismo, che aveva inaugurato il Cinegiornale Luce di cui la Settimana Incom era erede nell’Italia che a breve avrebbe scelto la repubblica, fu oggetto dell’intervento della censura (sempre presente nelle edizioni Incom) per un servizio giudicato sottilmente apologetico sulle sorelle Myriam e Claretta Petacci, tagliato in buona parte e irrimediabilmente perduto nella sua integrità.

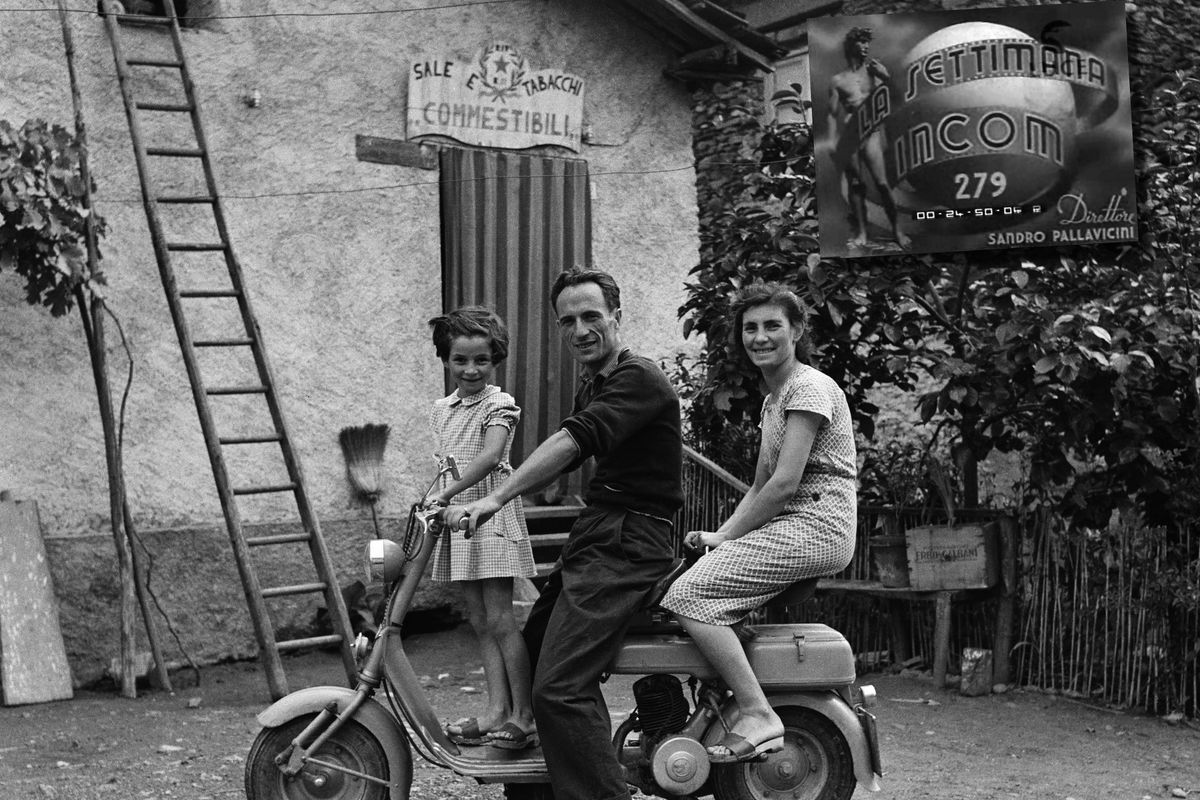

Il cinegiornale d’informazione italiano, diretto nel 1946 da Sandro Pallavicini, affondava le proprie radici nel ventennio. La Incom (Industria Corto Metraggi) era nata nel 1938 per iniziativa dello stesso Pallavicini e di Teresio Guglielmone, a lungo amministratore delegato. Il primo era stato il precursore della produzione cinematografica privata, avendo fondato Incom per contrastare il monopolio assoluto dell’Istituto Luce con la collaborazione esterna del giornalista Luigi Freddi. Grazie alla sua relativa compromissione con il regime e al suo matrimonio negli anni Trenta con una parente di Franklin Delano Roosevelt, Pallavicini sopravvisse all’epurazione diventando di fatto l’erede del Luce alla fine del conflitto. Teresio Guglielmone era un finanziere piemontese, senatore della Dc nel dopoguerra e principale azionista della Incom, garante dei rapporti con i governi dell’Italia repubblicana.

Il modello Incom, pur nella continuità con le origini (lo speaker era rimasto il celeberrimo Guido Notari, la voce del ventennio) differiva profondamente dai cinegiornali di regime. La parola d’ordine fu la leggerezza, per cui alla propaganda alleati e democristiana si affiancarono rubriche dedicate alla società della ricostruzione, ai consigli pratici e ad un angolo della corrispondenza con i cittadini tenuta da una ex star del cinema dei «telefoni bianchi» del passato regime, Vivi Gioi (pseudonimo di Vivien Trűmpy attrice di origini norvegesi). Questa impostazione poliedrica, ispirata da Pallavicini sull’esempio dei cinegiornali americani, permise alle prime edizioni della Settimana Incom di passare senza danno da uno dei periodi più difficili del dopoguerra. Dominati dalle tensioni istituzionali nella scelta referendaria tra monarchia e repubblica che spaccò in due il paese e i partiti della Costituente, i primi mesi del 1946 furono dominati dall’incertezza, dalla disoccupazione e dal contrasto di fondo (che gli Alleati temevano più di tutto) tra il Sud tradizionalista e monarchico e il Nord operaio dove il vento della Resistenza soffiava ancora forte evocando lo spettro di una rivoluzione comunista. Lo sforzo per l’equilibrio nelle scelte editoriali, il Governo, gli Alleati e la censura che rischiavano di far sprofondare il nuovo organo d’informazione nella cupezza degli anni di guerra fu finalmente premiato in seguito alla sofferta scelta per la Repubblica. La spinta verso l’economia occidentale dominata dagli Stati Uniti suggellata l’anno successivo dal viaggio di De Gasperi, guidò la Incom verso il nuovo corso, quello dedicato alla rinascita del Paese. Il primo evento largamente coperto dal cinegiornale fu il Giro d’Italia, che mancava da ben 5 edizioni e che sarà accompagnato dai servizi Incom nella dicotomia degli italiani tra Coppi e Bartali, quest’ultimo vincitore del primo Giro del dopoguerra,sullo sfondo di un’Italia ancora tutta ricoperta di macerie. La ricostruzione e la rinascita del paese, negli anni del Piano Marshall, fu uno dei temi portanti del cinegiornale di Pallavicini. Tanto che nel 1946, a pochi mesi dalla nascita del cinegiornale, la Settimana Incom lanciò il primo grande concorso a premi che deliziò gli spettatori italiani, facendo loro pregustare il consumismo del «miracolo economico» che diverrà realtà nel decennio successivo. Il concorso «Aurora della Rinascita» fu legato alla raccolta di 50 figurine illustrate con i grandi temi della ricostruzione nazionale. Nel 1947 tra i collezionisti cominciò l’estrazione di premi per la cifra allora astronomica di 10 milioni di lire. In palio c’erano tutti gli oggetti del «sogno italiano», declinazione in minore di quello americano. Furono vinte automobili (anche se modelli anteguerra come la Millecento e la Topolino) ma anche nuovissimi scooter Vespa, simbolo della prima motorizzazione del Paese.

Le figurine illustrate erano una vetrina dell’industria nazionale durante gli anni della ripresa e dei frutti della sua riconversione verso la massificazione del consumo. Oltre ad auto e moto i premi riguardavano anche vacanze al mare e in montagna, lussi ancora impossibili per la maggior parte degli italiani, così come cosmetici e saponi, calze di nylon e altri beni di consumo. Le figurine, disponibili nei cinema dove si proiettavano le puntate del cinegiornale, furono un successo clamoroso e contribuirono anche alla diffusione dei periodici con l’elargizione tra i premi in palio di abbonamenti a settimanali come Oggi e L’Europeo. Fu in sostanza la prova generale di quello che avrebbe fatto la televisione sette anni prima della televisione. Il successo fu ripetuto da un altro concorso lanciato nel 1948, che seguì un altro periodo di forti turbolenze con le elezioni politiche di Aprile che videro sconfitti i comunisti e i socialisti. Nell’anno dell’affermazione definitiva della Dc, il cinerotocalco di Pallavicini ripropose un grande concorso sponsorizzato dall’amaro Cora in accordo con i locali pubblici. Uno dei primi casi in Italia, il concorso era direttamente legato al consumo, in questo caso del liquore. Nei locali pubblici si trovava una cartolina consegnata ad ogni ordine dell’amaro. Questa era legata ad un quiz proiettato durante i cinegiornali, dove all’interno spezzoni di opere teatrali e cinematografiche famose veniva celato un piccolo errore che il partecipante doveva scovare e scrivere nella cartolina. Anche in questo secondo concorso furono milioni gli Italiani che tentarono la fortuna sognando per la prima volta dopo la guerra, il benessere materiale. Tanto fu il successo che Pallavicini decise l’avventura della carta sfruttando la fama del marchio Incom, fondando alla fine del 1948 il settimanale di attualità «La Settimana Incom - tutto il mondo in sette giorni», con l’apporto di quelle che negli anni a venire diverranno la firme più prestigiose del giornalismo italiano come Enzo Biagi, Oreste del Buono, Lamberto Sechi e altri.

Se dal 1949 l’Italia si avviava verso un cammino di stabilizzazione a livello internazionale con il patto Atlantico, con i primi effetti del Piano Marshall sulla ricostruzione industriale e con la pianificazione economica e poi con i progetti pubblici per la costruzione di alloggi popolari (piano Fanfani/Ina-Casa), la frattura tra il Nord industriale e il Sud agricolo e arretrato esplose in gravi tensioni che lasciarono sul terreno morti e feriti. Nei cinegiornali di quel periodo la Incom propose servizi pensati per stemperare il clima rovente, che si era trasferito dai campi del Mezzogiorno ai banchi del Parlamento. Furono ricostruiti in brevi servizi momenti di vita del Sud contadino dove il lieto fine alle sofferenze e agli stenti veniva dalla mano generosa degli Alleati e del governo in termini di aiuti economici e materiali. Nessun accenno, se non velato, alla violenza e all’opposizione comunista che soffiava sul fuoco della rivolta. Nei servizi del cinegiornale, gli spettatori passano attraverso le immagini del progresso in campo petrolifero, con le grandi perforazioni della Valpadana compiute dall’Eni di Enrico Mattei oppure delle maestranze operaie delle grandi città del Nord dove iniziano a sorgere i quartieri periferici che accoglieranno gli emigranti del Mezzogiorno. E ancora, nel segno di una resilienza che pareva inarrestabile, scorrevano le immagini del patrimonio artistico e architettonico nazionale sul quale la redazione poneva l’enfasi sull’opera di ricostruzione dei grandi monumenti feriti dai bombardamenti e tornati a nuova vita. Anche in occasione della drammatica alluvione del Polesine del 1951 la Incom si mosse in piena armonia con il governo documentando l’intervento delle istituzioni nella tragedia e seguendone la ricostruzione al fine di evitare quanto la controinformazione comunista stava organizzando per screditare l’opera dello Stato e la prostrazione delle popolazioni alluvionate. Altra idea assolutamente innovativa per la propaganda dei governi Dc di De Gasperi fu la copertura da parte del cinegiornale di Pallavicini al viaggio del «treno della Rinascita», un convoglio in viaggio attraverso i simboli tangibili della ricostruzione e della ripresa economica da Nord a Sud.

Quello che fu il vero nemico della Incom, primo portavoce dell’atlantismo e del centrismo nell’Italia postbellica, non veniva dalle opposizioni che guardavano a Mosca. Prima della metà degli anni Cinquanta la Rai cominciò le trasmissioni televisive e il cinegiornale divenne improvvisamente sorpassato. La televisione dava notizie in tempo reale, direttamente nelle case o durante le proiezioni nei locali pubblici. Il clima internazionale cambiò rapidamente a partire dalla guerra di Corea con lo scontro tra i blocchi a cui si era unito il colosso della Cina da poco divenuta comunista. Per contrastare la concorrenza schiacciante della Tv di Stato, la Incom, che era stata per tutti gli anni di De Gasperi (scomparso nel 1953) organo di informazione del governo, si allargò con l’acquisto di grandi studi di produzione alle porte di Roma, con l’intenzione di diventare una sorta di service esterno per la Rai. Il declino era tuttavia segnato per la testata di Parravicini che raccontò la rinascita del dopoguerra. La Settimana Incom chiuse i battenti nel 1965 cedendo in seguito l’archivio al suo vecchio concorrente, l’Istituto Luce.

Per vedere il primo numero de La Settimana Incom cliccare su questo link.

Per un approfondimento sulla storia della Settimana Incom: «Italia in bianco e nero: Politica, società, tendenze di consumo nel cinegiornale “La Settimana incom” (1946-1956) di Fiamma Lussana (Carocci editore).