2024-07-20

Con Sciascia la cucina si trasforma in poesia

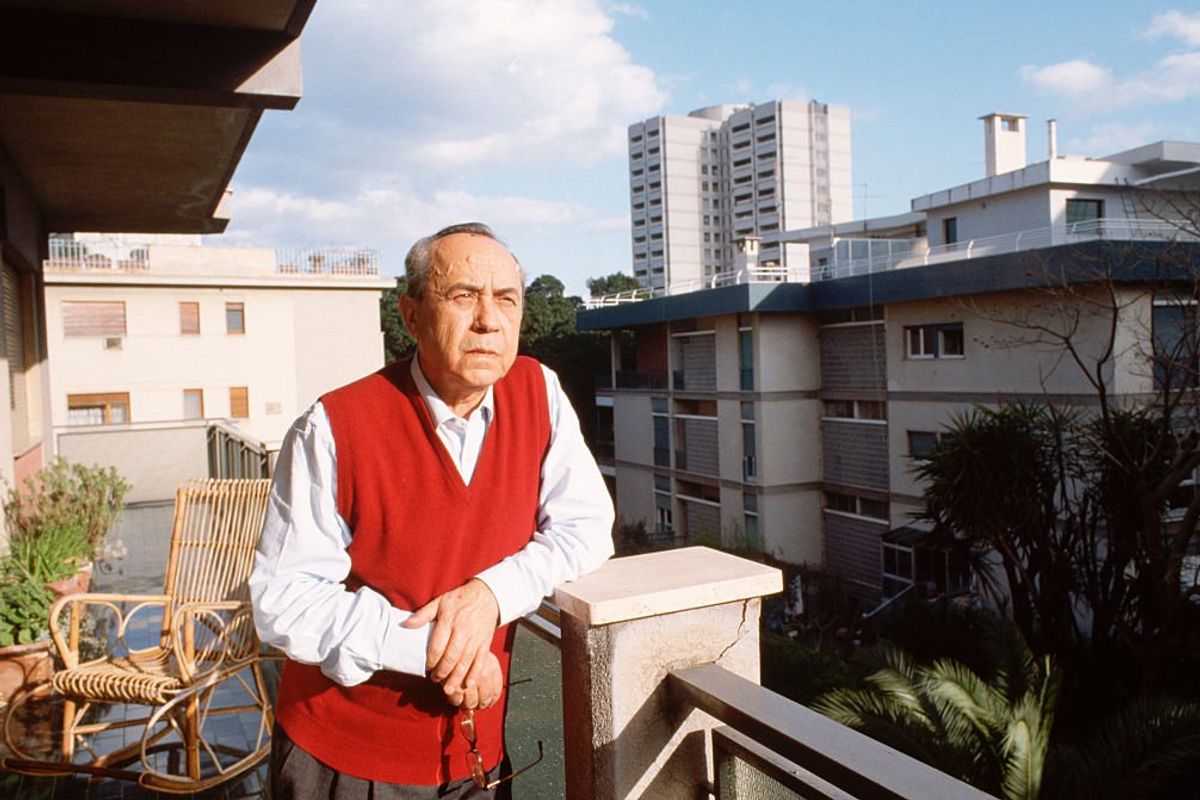

Leonardo Sciascia (Getty Images)

Il grande letterato del Novecento è divenuto, con la sua penna, ambasciatore delle golosità siciliane. Dalle sarde allo zolfo al dolce fatto con manzo, cioccolato e sfoglia: attraverso i piatti, celebra l’amata civiltà contadina. Ed esalta pure i vini (anche se astemio).Leonardo Sciascia è stato un protagonista del Novecento, ambasciatore della sua amata Trinacria. Ha lasciato il segno nei vari settori in cui ha espresso il suo talento abbinato a una rara passione civile. Dalla letteratura, Il giorno della civetta un titolo per tutti, al cinema che ha visto tradotte sullo schermo molte delle sue opere. Eppure questo maestro elementare, orgoglioso dei suoi natali a Racalmuto che considerava un’isola nell’isola, si è cimentato pure nella narrazione culinaria della sua amata isola perché, come ha sostenuto in occasione dell’unico premio che ha accettato, il Nonino del 1983, (era recalcitrante alle luci della ribalta), «La civiltà contadina non è morta e nello stesso momento in cui morirà, morirà anche l’uomo».Esordì nella vita pratica lavorando presso il Consorzio agrario del suo paese. Si occupava del controllo della produzione del grano, cosa che gli permise di toccare con mano, ogni giorno, i volti accecati dal sole di chi si guadagnava la vita tra i campi. Da insegnante elementare fotografò i suoi ragazzi con parole che rimangono impresse nella memoria: «Entrano in classe annoiati e sempre affamati, l’unica cosa a cui pensano e che gli interessa della scuola è la refezione, il filo conduttore dell’anno scolastico è la fame, il cibo pane scuro con sarde salate».Racalmuto è centro di saline e zolfatare, tanto da recuperare dagli archivi della memoria un piatto impensabile ai tempi odierni: le sarde allo zolfo. Nel processo di lavorazione, lo zolfo fuso assumeva l’aspetto dell’olio, ovviamente bollente. Bastava immergere le sarde salate per pochi secondi e queste si rivestivano di una golosa crosticina croccante che rinviava alla lavorazione di certi pesci affumicati «con in più il sentore dello zolfo, piacevolissimo». Con tempi di immersione diversi, lo stesso trattamento era riservato a polli, conigli, capretti. Per chi fosse dubbioso di proseguire la lettura, magari storcendo il naso perplesso, va ricordato che lo zolfo è un minerale abitualmente presente in molti prodotti della dieta quotidiana, a partire dal rosso d’uovo. È il «minerale della bellezza», fondamentale per il metabolismo della cheratina, ergo di pelle, unghie e capelli.Altra pepita della terra, oltre al grano (che Sciascia aveva ben imparato a conoscere, dal maiorchino, citato nelle sue opere, ideale a fare le ostie, alla tuminia, citata da Wolfgang Goethe, materia prima del pane nero di Castelvetrano), le fave, che si alternavano alla coltivazione del grano. Era la carne dei poveri, su tutti la fava di Leonforte. Il maccu di fave una sorta di minestra di polenta con fave secche sgusciate. Una volta cotte, vengono schiacciate dando luogo al maccu, una crema che può andare a condire una pasta come vivere di vita propria con Evo complice. Altri legumi identitari sono i ceci. Tostati, sorta di «confetti» golosi offerti dagli sposi ricordo di nozze. Il 23 gennaio, ricordo del matrimonio tra San Giuseppe e Maria Vergine, era tradizione portarne dei cesti in chiesa, dove venivano benedetti e distribuiti a tutti i presenti. Ne Il giorno della civetta ,«la piazza era silenziosa nel grigio dell’alba, solo il rombo dell’autobus e la voce del venditore di panelle». Sono fettine di farina di ceci impastate e fritte nell’olio, imbottite in una mafalda, panino morbido di semola di grano duro. Street food identitario del palermitano che a volte, per necessità, rappresentava il pranzo o la cena.Sugli arancini, una bella testimonianza scritta ne l’Apollo buongustaio, un periodico di cultura locale, nel 1962: «Richiedono un dosaggio e un’attenzione da non credersi, tanto per non trovarsi a che fare con quelle delle tavole calde che non sono arancine nemmeno nella forma». Sciascia si raccomanda che, per avere crosta croccante e colore dell’arancia, queste vengano immerse completamente nell’olio bollente, cambiando spesso quest’ultimo pena il trovarsi con «colore più scuro e gusto più acre». In Candido, il protagonista «sentì di avere fame. Gli si accese la fantasia: spaghetti odorosi d’aglio», detti anche pasta a la carrittera. Era il pasto tipico dei carrettieri, i camionisti dell’epoca che, itineranti ogni giorno tra borghi e paesi, avevano bisogno di un cibo sicuro ed economico. Vi è poi la pasta con le sarde, ricetta di cui Sciascia dette dimostrazioni pratiche a casa di Gianola Nonino, a Percoto. Il segreto sta nella mollica, il pane duro grattugiato e abbrustolito, che sostituisce il formaggio. Pasta c’à la mudrica (mollica) che, tra gli uomini di mondo del tempo, era chiamata anche pasta a la milanisa per quella sorta di impanatura tipica milanese.Salendo di portata, una citazione dovuta va alla costata ripiena, ovviamente di maiale, incisa in profondità senza romperla con un coltello ben affilato e farcita di mollica, acciughe e capperi. Ne sono rimasti intrigati personaggi quali Dario Fo e Italo Calvino. Sciascia non smette di stupire con il coniglio in agrodolce, un retaggio di tradizione araba per toglierne retrogusti sgradevoli.Cambio di passo in pasticceria, uno dei tanti (e infiniti) gironi golosi in terra trinacria. Innumerevoli le citazioni, alcune conosciute, altre meno. Il cous cous dolce è un tesoretto custodito nei secoli dalle monache del monastero cistercense di Agrigento. Nato da una donazione della nobile Mardisia Prefolio nel 1295, vide svilupparsi questa ricetta probabilmente per contaminazione con alcune tradizioni di donne arabe al servizio delle monache. La ricetta è segretissima, depositarie sono solo le suore più anziane che se la trasmettono al «passaggio delle consegne» del loro servizio alla comunità. Le mandorle di Avola rappresentanoun’eccellenza culinaria riconosciuta, il loro ovale è perfetto, tanto da «far pensare ai volti femminili di Antonello da Messina». Quando fantasia e qualità si incontrano non c’è né per nessuno. La sfogliata di Polizzi è un impasto di cioccolato e pecorino fresco inventata nel Seicento dalle monache locali. Una specie di cassata al forno, arricchita da zucca candita e cannella. Avreste mai pensato di assaggiare carne in pasticceria? Con gli ’mpanatigghi si avvera l’impossibile. Due scuole di pensiero sulla loro origine. Le immancabili suorine del convento che, per dare energia ai loro confratelli impegnati nelle fatiche delle penitenze e digiuni pasquali, si inventarono questo sottilissimo trito di manzo abbinato al cioccolato e rivestito da sfoglia. Poi c’è la versione laica. Una elaborazione arrivata con gli spagnoli, dove l’abbinamento eretico è prassi consolidata, ad esempio con le empanadas. Sciascia li definì biscotti da viaggio, per la loro facilità di trasporto e di conservazione. Per un amante della buona tavola, passare dalla cucina alla cantina è conseguente, ma anche qui Sciascia non smette di stupirci. Nel 1986 Pino Khail, direttore della prestigiosa Civiltà del bere, decide di intervistare Sciascia per una monografia dedicata alla Sicilia terra di vini. Ne segue un lungo colloquio in cui Sciascia, nel descrivere il fascino di un vino, cita Boccaccio «quando si arrubina il bicchiere», quello che, per i moderni sommelier, significa roteare il calice. Ma il finale con Khail è sorprendente: «Se l’ho annoiata mi perdoni, sono un astemio, lasci che il pezzo glielo scriva io e lo firma lei. Non le costerò nulla».Al calice (letterario) della staffa Paolo Massobrio ricorda come, per Sciascia, il rapporto con il vino non era legato al consumo, ma alle visioni visive e olfattive. Un sentire molto veronelliano, laddove il vino viene inteso come ricerca e sintesi delle radici di cui ognuno di noi proviene, tanto che lo stesso Gino Veronelli avrebbe voluto dedicare una monografia a Sciascia nella sua collana «I semi». «Sarebbe entrato nell’Olimpo veronelliano. Lui, un astemio», come ben ricorda Salvatore Vullo alle cui letture dobbiamo molto di questi racconti.