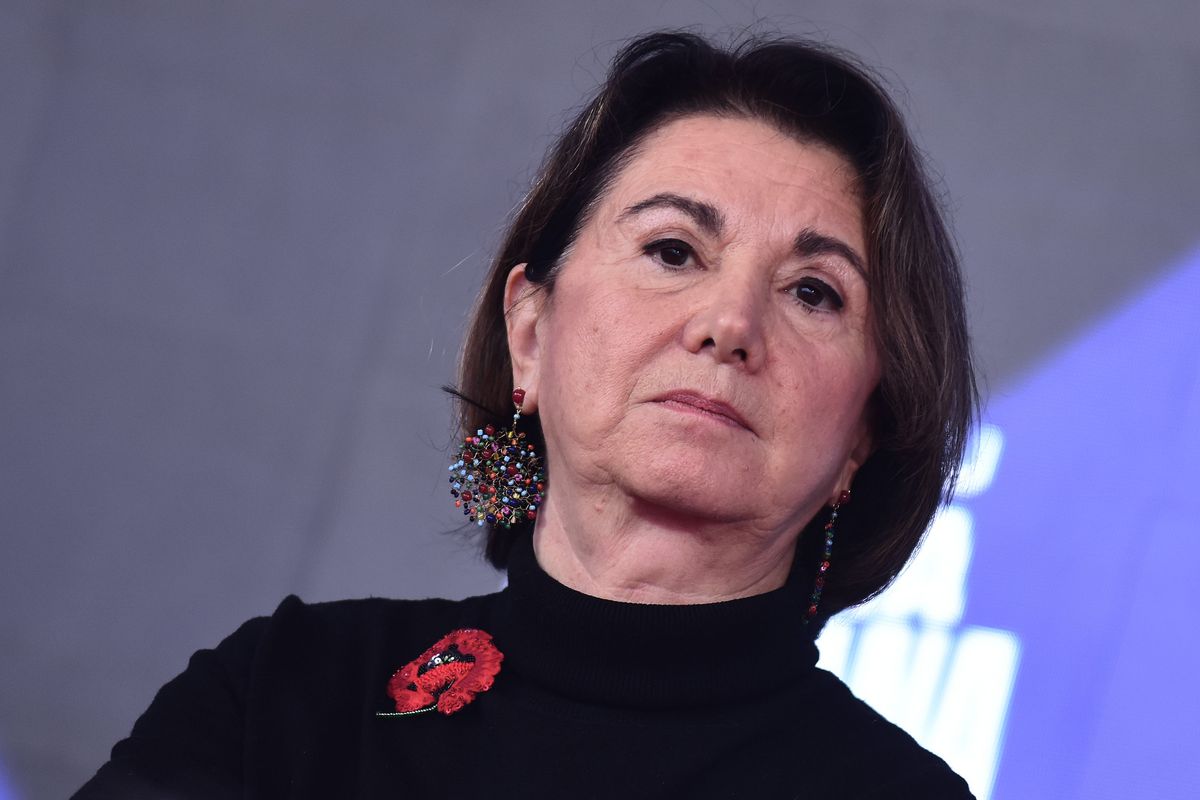

Eugenia Roccella, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, mercoledì sarà nella sede del Cnel a Roma assieme al cardinale Matteo Zuppi, al viceministro dell’Economia Maurizio Leo e a vari altri ospiti per un incontro promosso e coordinato dal Movimento cristiano lavoratori sul tema insidioso della natalità. Si parlerà di conciliazione famiglia-lavoro e ovviamente del crollo demografico, a cui ieri Milena Gabanelli ha dedicato una inchiesta sul Corriere della Sera. Un lungo articolo che, per la verità, presentava una tesi singolare: meno nascite possono essere un bene.

Ministro Roccella, Milena Gabanelli, scrive che il crollo demografico potrebbe essere una opportunità. Dunque dobbiamo festeggiare?

«Ovviamente no, c’è davvero poco da festeggiare. Se per opportunità si intende che l’evidenza ormai schiacciante del calo delle nascite è un segnale da cogliere, un campanello d’allarme che può stimolare tutti a prendere contromisure per fronteggiare la situazione, siamo d’accordo. Se invece vuol dire considerarlo un fenomeno ineluttabile a cui rassegnarsi, o addirittura da prendere come un fatto positivo, allora proprio non ci siamo. È una visione che somiglia tanto al mito della “decrescita felice”, che è fallimentare e che non abbiamo alcuna intenzione di assecondare».

Cito ancora la Gabanelli che a sua volta cita le Nazioni Unite: grazie al calo delle nascite si potrebbe scongiurare «il pericolo di sovrappopolamento, e al tempo stesso» saremmo costretti a «mettere le basi per modelli di sviluppo e consumo più sostenibili». Che ne pensa?

«La teoria del sovrappopolamento viene da lontano. Risale almeno agli anni Sessanta del secolo scorso, quando il cosiddetto Club di Roma, un gruppo di scienziati e studiosi di grande peso internazionale, parlò di “bomba demografica”. Veniva usata una metafora militare perché le previsioni delineavano scenari di guerra: squilibri tra popolazione e disponibilità delle risorse, penuria di cibo, esaurimento del petrolio. La profezia era che saremmo tutti morti di fame. Così evidentemente non è stato: tutte le previsioni sono state smentite, la popolazione mondiale è aumentata e la fame è diminuita, e Paesi che si erano resi protagonisti di politiche anti-nataliste molto aggressive, come la Cina (che per questo fu addirittura premiata dall’Onu), oggi si trovano a fare i conti con il problema contrario e non sanno come uscirne. E sa perché i profeti di sventura hanno clamorosamente toppato?».

Perché?

«Perché non hanno considerato un elemento fondamentale, e cioè che la prima risorsa non è il petrolio e neanche il cibo, ma l’uomo, la sua capacità di inventare, di adattarsi, di cambiare. E questo riguarda anche la sostenibilità. Non è vero che lo spopolamento fa bene all’ambiente. Al contrario, è la presenza dell’uomo a conservarlo. Un ambiente desertificato è un ambiente che decade e si degrada, basta pensare ai problemi delle nostre aree interne».

Perché invece un aumento della natalità sarebbe positivo, secondo lei?

«Per mille motivi, materiali e immateriali. Ma se dovessi indicarne uno fra tutti, direi che è la vitalità. Un mondo che non fa figli, un mondo senza giovani, è un mondo che perde inventiva, capacità di innovare. È un mondo che non ha proiezione verso il futuro e non sa più neanche conservare il passato, perché smarrisce il senso della catena generazionale. È un mondo, insomma, che si ripiega su sé stesso».

Il punto è: davvero è possibile invertire la rotta? Non ci sono cause culturali legate alla società dei consumi che non sono superabili?

«Questa sfida richiede visione e politiche di lungo respiro, sapendo che per logica matematica non ci si può attendere un’inversione di rotta nell’immediato perché il calo demografico ovviamente ha ridotto il numero delle donne in età fertile. Questo innesca un processo a spirale che ci vorrà del tempo per ribaltare. Ma è chiaro che accanto agli interventi economici e di welfare c’è bisogno di un grande cambiamento culturale. Se è vero, come è vero, che c’è un nesso sempre più evidente tra sviluppo socio-economico e civile delle nazioni e denatalità, ciò significa che le letture esclusivamente materialistiche sono a dir poco insufficienti. È ovvio che i governi devono agire innanzi tutto sul fronte dei sostegni concreti, e noi lo stiamo facendo. Ma i fattori economici incidono più che altro sulle scelte dei singoli e delle coppie; per incidere a livello generale sui macro-fenomeni servono analisi e azioni più profonde e articolate. Bisogna tornare a considerare la genitorialità, e in particolare la maternità, un valore sociale. La libertà delle donne, il loro protagonismo anche lavorativo, è una grande conquista, ma richiede di adeguare il modo di pensare la genitorialità a stili di vita profondamente cambiati. Occorre raccontarla in modo nuovo, e immaginare nuovi modi per renderla un’opzione non incompatibile con la realizzazione professionale».

Sono in molti a sostenere che per ovviare alla denatalità sia necessaria una robusta immigrazione. È così?

«Guardi, il nostro governo ha favorito esplicitamente l’immigrazione regolare. Ma non si può pensare di risolvere il problema demografico appaltandolo a Paesi terzi. È un modo di pensare un po’ neocolonialista: si chiede agli stranieri di fare i lavori che noi non vogliamo fare più e anche di fare i figli che noi non facciamo più. È un’idea sbagliata e anche di corto respiro, sia perché anche i Paesi terzi stanno rallentando sul fronte della natalità, sia perché è dimostrato che gli immigrati assumono molto rapidamente le abitudini del Paese di arrivo, anche per quanto riguarda i figli».

Questo governo concretamente che cosa sta facendo per sostenere la natalità?

«Sta facendo tantissimo. Abbiamo investito 4 miliardi nelle manovre finanziarie e prodotto per le famiglie benefici netti che l’Ufficio parlamentare di bilancio, per il 2024 appena concluso, ha certificato in oltre 16 miliardi. La nostra azione non si limita al mio ministero, ma è trasversale perché i figli sono un criterio orientativo delle politiche in ogni ambito. Nello specifico abbiamo agito in tre direzioni: i sostegni diretti, come il potenziamento dell’assegno unico o l’assegno per i nuovi nati, che è chiamato bonus ma in realtà è strutturale. Poi i servizi, che abbiamo agevolato ad esempio rendendo sostanzialmente gratuite le rette degli asili nido; e infine le misure di conciliazione fra lavoro e famiglia, come la decontribuzione per le mamme lavoratrici. E potrei continuare. Al fondo di queste tre tipologie di interventi c’è poi l’azione culturale. Non è facile, soprattutto perché noi non vogliamo fare una propaganda in stile sovietico, imposta dall’alto. Vogliamo piuttosto suscitare risposte seguendo il principio di sussidiarietà, coinvolgendo l’impresa, l’associazionismo, gli enti locali, insomma aiutando le energie spontanee della società a mobilitarsi e a credere che insieme ce la possiamo fare».

A proposito di conciliazione lavoro-famiglia, entriamo più nel dettaglio. Che cosa potete fare o state facendo a riguardo?

«La conciliazione è un fattore importantissimo, forse il più importante fra quelli materiali. In questo senso abbiamo potenziato i congedi parentali, che per tre mesi abbiamo alzato dal 30 all’80% della retribuzione; abbiamo spinto tantissimo sul progetto Pnrr della certificazione della parità di genere delle imprese, con risultati incredibili rispetto al target assegnato, e considerato natalità e pari opportunità fra i criteri per gli incentivi; abbiamo detassato i fringe benefit in particolare per i lavoratori con figli; abbiamo promosso strumenti di autodisciplina per le aziende e il mondo produttivo, che può giocare un ruolo fondamentale e contribuire a cambiare la cultura del nostro Paese».

Viviamo un profondo calo demografico, però in Italia sembriamo molto più preoccupati dal fine vita che dalle nascite. Alcune regioni, in particolare ora la Toscana, stanno producendo leggi sul tema in autonomia. È un giusto modo di procedere? Su questi temi è opportuno che le regioni si muovano da sole?

«Anche in questo caso c’è una dimensione culturale profonda che va oltre e spesso condiziona le singole storie di sofferenza individuale, che toccano tutti noi. Perché di fronte alla sofferenza è più difficile sentirsi accolti se la vita e la morte, perfino dalle istituzioni, ti vengono presentate come opzioni equivalenti. È anche per queste ragioni, oltreché per motivi giuridici e formali, che queste iniziative territoriali oltre a essere inefficaci sono controproducenti. Non bisognerebbe mai dimenticare che misura e fine ultimo della politica è la persona».