Ritorna d’attualità Illich il pensatore ultramoderno che odiava la modernità

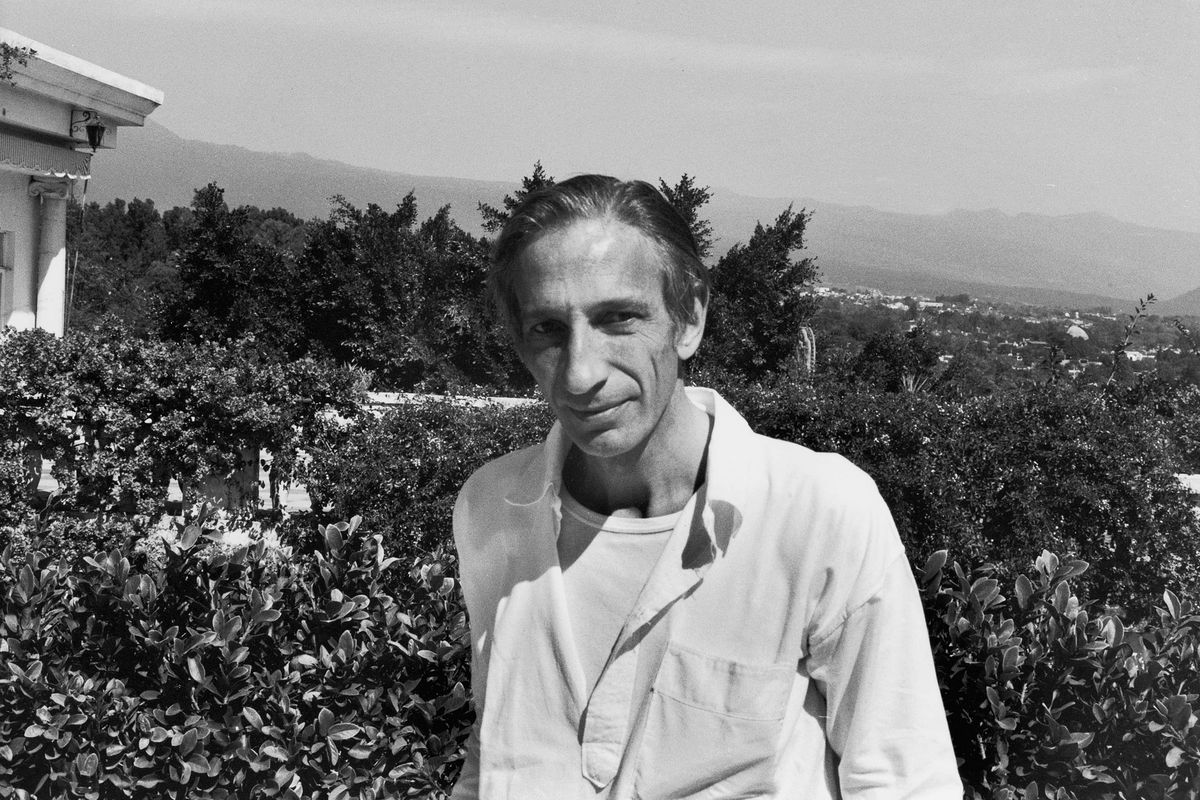

Difficile trovare un autore così complesso, variegato e polimorfo, ma anche così consapevolmente e radicalmente controcorrente come il filosofo austriaco Ivan Illich (Vienna, 1926 - Brema, 2002). Controcorrente qui sta per contro ogni corrente, non solo la corrente propriamente detta, maggioritaria ed egemone, ma altresì per le correnti dette alternative e antisistema.

Se ne è riparlato di recente, per la nuova edizione, del suo più che provocatorio Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile? (Mimesis, 2019).

Ivan Illich nasce in una famiglia poliglotta stabilitasi a Vienna. Il padre era croato, la madre ebrea lo portò con sé a Firenze durante la seconda guerra mondiale. Nel 1944 iniziò gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, la quale sotto il rettorato del gesuita Paolo Dezza, era al tempo la roccaforte della teologia romana più conservatrice e fedele a Pio XII. Così, nel 1951 fu ordinato sacerdote.

Sempre negli anni Cinquanta, fu nominato parroco a New York e divenne ancor giovanissimo prima docente e poi vicerettore della Università cattolica di Porto Rico, tanto era grande il suo prestigio intellettuale. Negli anni Sessanta fondò a Cuavernaca, in Messico, il Centro interculturale di documentazione (Cidoc). Ben presto entrò in conflitto con la gerarchia locale ed ebbe un processo presso la Congregazione per la dottrina della fede. Da allora, pur senza alcuna scomunica formale, smise di esercitare il sacerdozio ed iniziò un'intensa attività come docente, intellettuale, sociologo di vaglia, scrittore e interprete di rara potenza intellettuale della realtà multiforme del mondo contemporaneo, allora diviso in blocchi contrapposti.

È il classico esempio, riletto oggi, di pensatore originale di cui si può dire che la riflessione è più significativa per i problemi che pone, che per le soluzione che apporta, ed anzi queste ultime appaiono spesso azzardate, utopiche, o volutamente paradossali.

I suoi libri più famosi e controversi, ma che certamente segnarono un'epoca - in modo simile a ciò che fece l'epistemologo anarchico Paul Feyerabend con i suoi - furono, oltre a quello citato, La convivialità (1973), Nemesi medica (1975), Per una storia dei bisogni (1978) e Gender (1982).

Basterebbero queste pubblicazioni, senza considerare le molte altre di minore entità, per accreditare un autore tra gli «inattuali» (come direbbe Marcello Veneziani) del proprio secolo. Specialmente per la radicalità e la rarità delle posizioni assunte di volta in volta, che potrebbero far di lui, un iperfuturista e al contempo un ultraconservatore. Un pensatore libero e «cristiano» (seppur in senso non convenzionale) che ha fuso in sé, in modo non sempre organico, le vaste conoscenze che aveva nei vari rami dello scibile.

In Nemesi medica per esempio, scrive che «La corporazione medica è diventata una grande minaccia per la salute» e con mille esempi vorrebbe dimostrare che la medicina novecentesca, definita come un'epidemia e una «iatrogenesi», sottomessa com'è all'ideologia del progresso scientista occidentale, da un lato guarisce, ma dall'altro acuisce i problemi. Specie gli psicologici, a causa della «medicalizzazione della vita» e della «rimozione del dolore e della morte». Considerazioni non prive di acume.

Illich è stato anche un critico libero e indipendente del femminismo e del mito tutto laico dell'uguaglianza sessuale. Ma ciò, ancora una volta, non da posizioni maschiliste o reazionarie, ma da presupposti che gli sono propri e che lo portano a leggere la rivendicazione della parità (o delle prime forme di quote rosa) come funzionali alla formazione di un essere umano multiforme e intercambiabile, e quindi vuoto e sottomesso alla logica del mercato, della creazione artificiale dei bisogni e dell'accumulo.

Le sue teorie antisessiste (ed antifemministe) le esporrà in un altro saggio, anch'esso riedito, intitolato Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza (edizioni Beat). Scrive: «Quando fin dall'infanzia, uomini e donne cominciano a comprendere il mondo secondo due modi complementari, essi elaborano due modelli differenti di concettualizzazione dell'universo. Un modo di percezione legato al genere corrisponde all'insieme degli utensili e dei compiti propri di ogni genere. Non solo si vedono le cose con differenti sfumature, ma si impara sin dall'inizio che ogni cosa ha sempre un altro aspetto». In pratica, i grembiulini celesti e rosa, in talune scuole unificati ora in insipido giallo o verde, non ingabbiano i bambini, ma li educano al rispetto della differenza, e questo rafforza, non deprime, la fantasia, la tensione verso l'altro e la complementarità…

Secondo la non facile esegesi fatta dagli studiosi Armando Ermini e Stefano Borselli, che lo hanno conosciuto e frequentato, Illich difese le società tradizionali-patriarcali-bibliche, perché esse «assicurando la certezza dell'identità di genere ed i rispettivi luoghi psichici e fisici, favorivano il rispetto fra uomini e donne e la non ingerenza reciproca. In definitiva favorivano l'incontro non conflittuale fra i generi». Realtà scomparsa gradualmente con l'industrialismo e l'avvento dell'homo oeconomicus unisex, standardizzato e preda del cosiddetto «ethos tecnocratico».

La recente riproposta del saggio sull'auspicata abolizione dell'istituzione scolastica, pare una risposta, paradossale e irriverente quanto si vuole, alle costatazioni ormai comuni sul fallimento della scuola democratica di massa, fallimento recentemente ribadito da Ernesto Galli della Loggia (L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola, Marsilio).

Secondo Illich, che scrive poco dopo la svolta apocalittica del '68, la scuola è diventata «l'agenzia pubblicitaria che ti fa credere di avere bisogno della società così com'è». Ovvero la morte, per assuefazione, di ogni spirito critico di fondo e di ogni istanza rivoluzionaria rispetto all'assetto del presente. Se appare falso e tendenzioso sostenere che ogni scolarizzazione debba necessariamente produrre ciò, è indubitabile che oggi lo produca su larga scala. E forse il motivo sta nel fatto che sempre più si apprende a fare, a produrre, a inserirsi acriticamente nel mercato e nel mondo, più che ad essere, a sapere, a riflettere, a discernere: e questo è tutto meno che innocente.

Il rimedio ai grandi mali della modernità e della «ideologia del progresso illimitato», per Ivan Illich sta nel ritorno alla convivialità che lui intendeva come una sorta di recupero della naturalezza dei rapporti umani, vissuti come in famiglia o nei gruppi umani più semplici e meno meccanizzati. Non si tratta del buon selvaggio di Jean-Jacques Rousseau, ma proprio l'opposto: si vuole invertire la decadenza, facendo rivivere la vita fraterna del buon borgo antico, che il progresso ha marginalizzato in nome dell'effimero, dell'efficiente e della volontà di potenza fine a sé stessa.