True

2024-02-12

Quando la vittima è il maschio

William Pezzulo

Un uomo finito a coltellate dalla moglie, che forse lo aveva colto di sorpresa. È la pista principale degli inquirenti per spiegare il delitto avvenuto lo scorso 25 gennaio a Martinengo, nella Bergamasca, con Caryl Menghetti, sospettata d’aver ucciso così il marito, Diego Rota. Un’ipotesi investigativa che, se confermata, proverà nel modo più drammatico l’esistenza di una realtà - la violenza sugli uomini – che nel nostro Paese pare tabù, nonostante i molti casi di cronaca, anche recentissima (a inizio febbraio a Nembro, nel Bergamasco, un trentacinquenne è stato aggredito dalla moglie che gli ha dato fuoco procurandogli ustioni sul 30% del corpo)

All’estero però non è così. Prova ne sono, per iniziare, le parole della politica irlandese Diane Forsythe, che lo scorso novembre, peraltro a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha dichiarato che «la violenza sugli uomini è un problema da non trascurare e ci deve essere un adeguato sostegno finanziario anche per queste vittime di abusi domestici». Nel febbraio dello scorso anno era invece stata la reporter Nada AlTaher a raccontare, citando un funzionario Onu, l’aumento della violenza sessuale contro ragazzi e uomini in Africa, in Sudan per l’esattezza. A Verena Kolbe dell’Università di Rostock dobbiamo poi, nel 2020, la pubblicazione sul Deutsches Ärzteblatt International di una ricerca scientifica dove segnala come «la violenza contro gli uomini e i relativi fattori di rischio sono stati finora poco studiati». A livello internazionale, da tempo, troviamo insomma anzitutto donne – politiche, giornaliste, accademiche – a raccontare, se non a denunciare, come, quando si parla di violenza di coppia, il maschio possa essere non solo carnefice, ma pure vittima. Per quanto quindi in Italia il dibattito sia dominato da categorie e toni femministi, altrove non solo si ha una visione più articolata e meno stereotipata di ciò che avviene nelle relazioni segnate dall’aggressività, ma si racconta pure la violenza che vede l’uomo vittima e la donna carnefice. Sono episodi tutt’altro che infinitesimali. Basti vedere quanto scriveva nel gennaio 2020 il Telegraph, raccontando del netto aumento, nel Regno Unito, dei casi di violenza domestica di cui sono responsabili delle donne, lievitati dai 27.762 del 2009 ai 92.409 del 2018. Ma che tipo di violenza è quella di cui sono vittime gli uomini?

La studiosa Ronja Lindstrøm per l’università di Malmö, in Svezia, ha esaminato 49 studi sull’argomento concludendo come, rispetto alle donne, «gli uomini» siano «più spesso vittime di violenza psicologica anziché fisica». Il che in effetti spiega come mai del fenomeno si parli poco: la violenza psicologica tende a non lasciare segni visibili, lesioni, ferite o fratture; ma ciò naturalmente non significa che non ci sia. Soprattutto, il fatto che gli uomini siano «più spesso vittime di violenza psicologica» non significa che, talvolta, non subiscano pure quella fisica. Solo che quest’ultima, per essere considerata dall’opinione pubblica, deve sfociare in casi clamorosi.

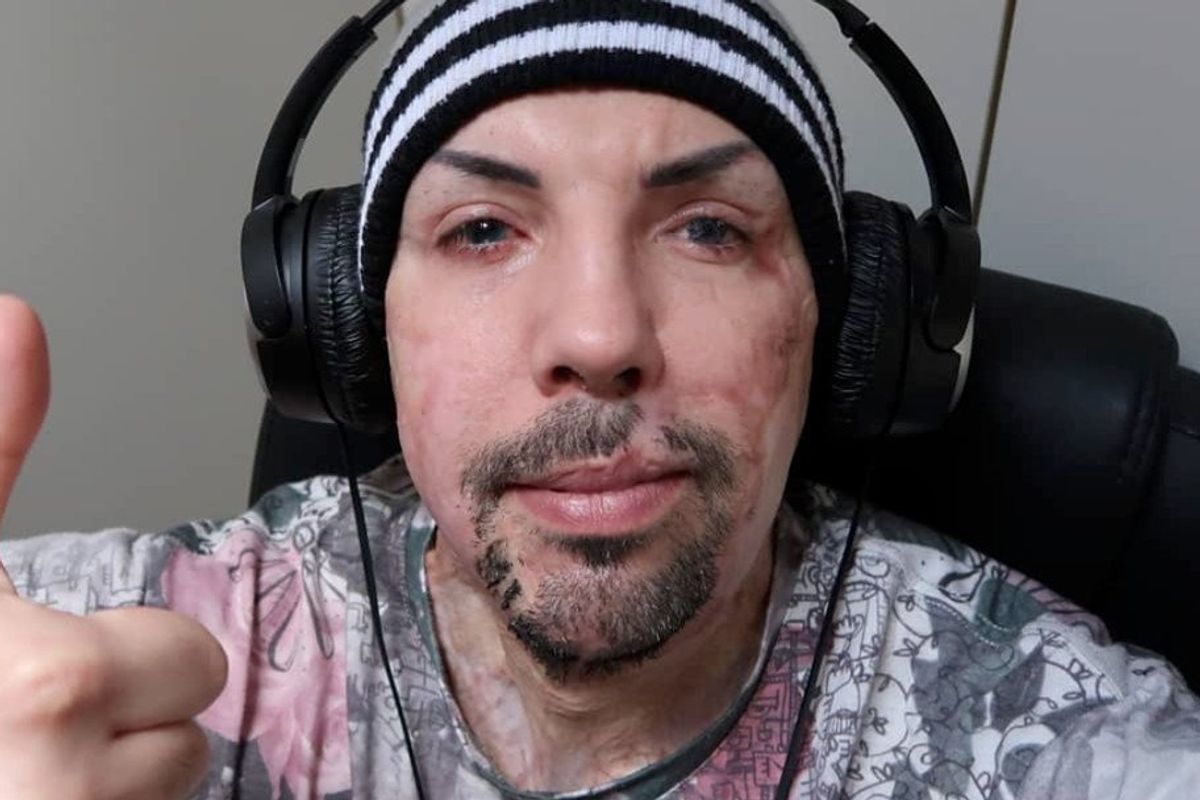

In Francia, per esempio, perché anche i media iniziassero ad accorgersi della violenza sull’uomo c’è stato bisogno della disavventura capitata a Maxime Gaget, un ingegnere informatico che, a 37 anni, ha scelto di far sapere pubblicamente di essere vittima di violenza della sua compagna. Tutto era iniziato nel 2007, su Internet, quando l’uomo entra in contatto con tale Zakia Medkour. I due si incontrano, si piacciono. In realtà, lui resta colpito dall’aspetto della donna - che definirà «Mike Tyson con una parrucca» -, eppure se ne sente attratto. Così, lasciando Angoulême, dove abitava, sceglie di andare a vivere a Parigi, a casa di lei e dei suoi due figli. Fin da subito, la convivenza si rivela un inferno.

La donna monopolizza la carta di credito, i documenti d’identità e il computer dell’uomo. Entrata nella sua casella di posta, invia messaggi offensivi agli amici e alla famiglia dell’uomo, poi distrugge il suo cellulare. Questo è ancora niente. Gaget inizia ad essere preso a schiaffi, gli vengono rotti gli occhiali e viene costretto a dormire su un tappetino con solo una giacca per coperta. La convivente da un lato gli ordina di accompagnare i suoi figli a scuola, dall’altro lo priva di doccia e gabinetto. Lo minaccia inoltre con un coltello alla gola, gli salta sulla pancia, gli preme sulle labbra - aperta - una bottiglia di acido cloridrico, lo colpisce con un manico di scopa e gli posa sulla pelle dell’avambraccio una lama di coltello arroventata, riscaldata a dovere su un fornello.

Morale, la vicenda di Gaget finisce quando se ne occupa la giustizia – che condannerà la sua ex convivente a cinque anni di reclusione per le violenze perpetrate per oltre un anno sul partner – e quando lui stesso si decide a raccontarla in un libro, La mia compagna, il mio carnefice. Nonostante storie così clamorose, l’idea che anche le donne possano agire violenza e che anche gli uomini possano subirla resta tuttavia difficile da far passare e, in realtà, anche da credere. Prova ne è un documento a cura della dottoressa Elizabeth Bates dell’University of Cumbria, in cui sono raccolte le esperienze di uomini rimasti vittime di violenza dalla partner e leggendo il quale ci si imbatte in frasi come «nessuno mi avrebbe mai creduto», «l’ho detto agli amici e hanno riso», «la polizia mi ha chiesto cosa avessi combinato per meritare un pestaggio», «la polizia rideva».

Non è finita. Perfino la gran parte dei centri antiviolenza, semplicemente, non ammette uomini, come si vede in Paesi come il Canada o l’Inghilterra e come si è visto anche in Italia. Nel 2015 se n’è accorto pure il Corriere della Sera che, con un articolo a firma di Alessandra Dal Monte, ha raccontato il caso di un ragazzo di 35 anni della provincia di Bologna, il quale, dopo aver subito per ben quattro anni percosse sistematiche ed abusi da parte del proprio compagno, ha deciso di non tacere più; il fatto è che purtroppo non è stato preso sul serio non solo dalle forze dell’ordine, ma neppure dal centro antiviolenza: «Il centro antiviolenza a cui mi sono rivolto ha deciso solo dopo una riunione straordinaria di accettare il mio caso: ho dovuto chiamare decine di volte. Poi abbiamo iniziato il percorso, ma con un grande imbarazzo. Ero il primo uomo che vedevano».

Nonostante quest’enorme difficoltà culturale, anche nel nostro Paese, a concepire l’uomo vittima, come già si diceva, a livello internazionale son soprattutto delle accademiche e criminologhe a parlare del fenomeno. Una panoramica della letteratura uscita lo scorso anno sulla rivista Trauma, violence & abuse realizzata da ben sette ricercatrici - Kelly Scott-Storey, Sue O’Donnell, Marilyn Ford-Gilboe, Colleen Varcoe, Nadine Wathen, Jeannie Malcolm e Charlene Vincent - ha per esempio ricordato pure l’esistenza della violenza sessuale a danno di uomini i quali, sia in relazioni etero che omo, «hanno riferito di essere stati costretti dai loro partner a impegnarsi in atti e/o attività sessuali indesiderate o in rapporti sessuali non protetti attraverso il ricorso a minacce, manipolazione, pressioni e false promesse».

Perfino lo stalking, visto come tipico problema femminile, vede in almeno un caso su cinque, se non su quattro, gli uomini vittime degli atti persecutori. Secondo un’indagine eseguita in Scozia e Inghilterra su oltre 22.000 persone si è scoperto come ad avere subito forme di stalking nei dodici mesi precedenti fossero l’8% delle donne e il 6% degli uomini. Ma guai a ricordare questo ed altro all’intellighenzia de noantri, tutta intenta a leggere il fenomeno della violenza di coppia attraverso le ancestrali lenti del patriarcato.

«Casi sottostimati. Molti non denunciano per la vergogna»

Autore di numerosi testi sulla violenza contro le donne, Marco Monzani, giurista e criminologo, non può essere certo accusato d’ignorare l’argomento; anche perché un suo recente volume si intitola proprio così: Femminicidio (Reverdito, 2018). A lui dobbiamo però pure una delle pochissime ricerche sulla violenza contro gli uomini effettuate in Italia, che sarà pubblicata nei prossimi mesi. La Verità l’ha contattato per saperne di più.

Professore, prossimamente uscirà una sua ricerca sull’uomo vittima di violenza relazionale. Di che si tratta?

«Si tratta di una ricerca svolta dal Centro universitario di studi e ricerche in Scienze criminologiche e Vittimologia, che dirigo presso l’Istituto universitario Iusve di Venezia e Verona, tra gli studenti universitari, nella quale si è tentato di analizzare il livello di consapevolezza relativo alla violenza subita dall’uomo all’interno di relazioni affettive, proprio in virtù del fatto che oggi la cosiddetta violenza di genere viene intesa unicamente come la violenza dell’uomo nei confronti della donna. Esistono, invece, anche altre forme di violenza, che abbiamo definito relazionale, che meritano l’attenzione del mondo scientifico e delle istituzioni».

Quali sono le risultanze principali della sua indagine?

«Dalla ricerca è emerso abbastanza chiaramente come la violenza a danno di soggetti di genere maschile sia sottovalutata dai maschi stessi, e che tale forma di violenza non viene percepita come tale, a differenza della violenza nei confronti delle donne. Le stesse dinamiche, le stesse forme di violenza, spesso non vengono riconosciute quando a subirle sono gli uomini».

È vero che uno dei problemi della violenza sugli uomini è che i maschi - non meno se non di più della controparte femminile - faticano a parlarne o addirittura a riconoscere come violenza quella di cui sono oggetto?

«È verissimo, e questo contribuisce ad alimentare quello che noi criminologi definiamo “numero oscuro”, vale a dire il rapporto tra il numero di reati denunciati e il numero di reati effettivamente commessi. C’è un problema di riconoscimento del reato subito, così come c’è un problema di convalida da parte delle istituzioni. Il problema è superabile attraverso una buona attività di sensibilizzazione al fenomeno, così come avvenne alcuni decenni fa, giustamente, nei confronti della violenza contro le donne».

Seguendo il dibattito italiano degli ultimi mesi sembra che per alcuni ci sia una sorta di «emergenza patriarcato». Lei, che pure della violenza sulle donne si è occupato con varie pubblicazioni, non trova forzata questo tipo di lettura del fenomeno?

«Più che forzata, la trovo una chiave di lettura che rischia di banalizzare il fenomeno. Ogni fenomeno criminale, non solo quello legato alla violenza relazionale, ha alla base una serie di fattori e non un unico fattore; riferire tutte le violenze contro le donne al fenomeno del patriarcato è riduttivo e non rende giustizia della complessità del fenomeno stesso. Così come la battaglia per introdurre nel nostro ordinamento il reato di “femminicidio” è una battaglia che rischia di ritorcersi contro le stesse donne, a mo’ di boomerang. La questione va affrontata in termini di educazione e culturali, e non può essere l’introduzione di una nuova fattispecie di reato la soluzione del problema».

Una lettura polarizzante, come spesso appare sui media, della violenza di coppia - con l’uomo considerato come colui che deve essere in qualche modo rieducato e la donna come colei che, invece, deve anzitutto cautelarsi, difendendosi e denunciando al minimo segnale sospetto - non rischia, anziché di prevenirli, di inasprire, appunto, le tensioni di coppia?

«Assolutamente sì, il rischio è proprio quello di costruire barricate, uomini contro donne, mentre la questione dovrebbe riguardare tutti, indistintamente. Ci chiediamo perché in tutti gli eventi nei quali si parla di violenza contro le donne sono presenti quasi esclusivamente donne e quasi mai uomini? Proprio a causa di queste barricate di tipo ideologico che non fanno altro che ostacolare un dibattito serio nel quale uomini e donne “per bene” stanno dalla stessa parte».

Lei, ho notato, preferisce parlare di violenza relazionale anziché di violenza di genere. Perché?

«La scelta di parlare di violenza relazionale, anziché di violenza di genere, non ha certo come obiettivo quello di negare la violenza contro le donne, ci mancherebbe altro. Anzi, io sono il primo a riconoscere che esiste un fenomeno gravissimo che riguarda diverse forme di violenza che le donne subiscono quotidianamente - fisica, psicologica, sessuale, economica - e il mio impegno, da diversi anni a questa parte, è quello di studiare il fenomeno nel tentativo di offrire strumenti di contrasto e soprattutto di prevenzione. Dunque è innegabile che esista la violenza contro le donne e che esistano quotidianamente situazioni di discriminazione nei confronti delle donne. Tuttavia, la questione non può essere relegata a una mera questione di genere, perché oltre al genere entrano in gioco tutta una serie di fattori di tipo relazionale il cui studio ci mette in grado di comprendere il fenomeno nella sua complessità. Abbiamo notato che le dinamiche che avvengono in occasione di violenza contro le donne, sono le stesse dinamiche che riguardano la violenza contro l’uomo e la violenza all’interno, ad esempio, di relazioni omosessuali. Dunque la violenza di genere - da qualunque parte agita e subita - non è solo una questione legata al genere ma è, prima di tutto, una questione che ha a che fare con le dinamiche che si sviluppano all’interno delle relazioni. E finché non riusciremo a ricostruire e a comprendere queste dinamiche relazionali la nostra chiave di lettura sarà sempre una chiave di lettura miope, inadeguata al contrasto e, tantomeno, alla prevenzione del fenomeno».

Dal Cinquecento ai giorni nostri il serial killer è anche femmina

La popolarità del termine «femminicidio», cresciuta enormemente negli ultimi anni, ha per forza di cose veicolato l’idea che gli uomini siano carnefici e le donne solo vittime. La stessa violenza femminile, pertanto, viene presentata e percepita solo come difensiva. Peccato che a smentire tale lettura siano delle criminologhe. Come Glenda Mancini, autrice del libro L’uomo vittima di una donna carnefice (Booksprint), che a proposito della violenza femminile ha appunto dichiarato: «Viene sostenuto abbia origine difensiva, ma questa tesi è del tutto speculativa, per diverse ragioni, in primo luogo non esiste nessuno studio che metta in correlazione peso ed altezza della vittima e del carnefice e se pur è ragionevole come ipotesi, in realtà dimentica la possibilità di armarsi o utilizzare strumenti più fini e subdoli come la violenza psicologica sotto forma di minaccia e ricatto, soprattutto quando si serve dei figli».

Una ulteriore prova del fatto che esita una spietatezza femminile deriva poi dal fatto che anche le donne uccidono, e lo possono fare nei modi più crudeli. La letteratura criminologica trabocca di esempi al riguardo. Il punto è che spesso non se ne parla. Motivo per cui molti saranno sopresi di sapere che l’infermiera statunitense Jane Toppan nel 1931 confessò 31 omicidi. Ancora pochi rispetto a quelli compiuti da Erzsébet Báthory la quale, vissuta a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, insieme ai suoi complici si stima abbia ucciso centinaia di giovani donne. Quante? Tra le 100 accertate e altre 300 di cui era fortemente sospettata all’epoca, anche se secondo un diario trovatole le vittime sarebbero addirittura 650, stima però guardata con sospetto dagli storici - e che farebbe di lei la più prolifica assassina seriale della storia.

Tornando ai giorni nostri, si può ricordare il caso di Beverley Allitt, serial killer britannica - tutt’ora vivente - che ha ucciso quattro bambini e ne ha attaccati altri nove, motivo per cui le sono stati inflitti 13 ergastoli. La sola serial killer forse un po’ nota al grande pubblico - perché portata sul grande schermo, con il film Monster (2003), da Charlize Theron - è Aileen Wuornos, che tra il 1989 e il 1990 ha ucciso sette uomini. Il fatto che queste assassine siano straniere non tragga in inganno: anche l’Italia ha avuto ed ha delle donne killer. La più prolifica sembra essere stata Giulia Tofana, cortigiana della corte di Filippo IV di Spagna e fattucchiera alla quale, per avvelenamento, sono attribuite fino a 600 vittime, sostanzialmente tutte di sesso maschile. Venendo a tempi più vicini, l’assassina del Belpaese più celebre è forse stata Leonarda Cianciulli, passata alla storia come «la saponificatrice di Correggio» - per aver ucciso tre donne, da lei poi sciolte nella soda caustica, così come avviene nel processo per la produzione del sapone -, ma non è certo la sola.

Si pensi a quanto avvenuto a suor Maria Laura Mainetti, che il 6 giugno 2000 venne massacrata da tre giovani, allora minorenni: Veronica Pietrobelli, Ambra Gianasso, e Milena De Giambattista. Nel 2001 l’Italia fu invece sconvolta dal delitto di Novi Ligure, la cui responsabile, insieme all’allora fidanzato Mauro Favaro, detto «Omar», era la sedicenne Erika De Nardo; sempre in quell’anno è morta suicida Milena Quaglini, detta la «vedova nera del Pavese» per aver ucciso tre uomini. Ancora, per l’omicidio della giovane Sarah Scazzi la Corte di cassazione, come noto, nel febbraio del 2017 ha confermato le condanne all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

Continua a leggereRiduci

Le violenze (fisiche e psicologiche) delle donne sugli uomini sono quasi sempre sottovalutate. In tanti dicono d’aver chiesto aiuto ai parenti o alla polizia ma di essere stati derisi. E i centri anti abusi chiudono loro le porte.«Casi sottostimati. Molti non denunciano per la vergogna». Il criminologo Marco Monzani che sta per pubblicare una sua inchiesta sul tema: «Spesso i maltrattamenti non sono neanche percepiti come tali».Dal Cinquecento ai giorni nostri il serial killer è anche femmina. La crudeltà «in rosa» non è solo difensiva: storia e cronaca sono piene di pluriomicide.Lo speciale comprende tre articoli.Un uomo finito a coltellate dalla moglie, che forse lo aveva colto di sorpresa. È la pista principale degli inquirenti per spiegare il delitto avvenuto lo scorso 25 gennaio a Martinengo, nella Bergamasca, con Caryl Menghetti, sospettata d’aver ucciso così il marito, Diego Rota. Un’ipotesi investigativa che, se confermata, proverà nel modo più drammatico l’esistenza di una realtà - la violenza sugli uomini – che nel nostro Paese pare tabù, nonostante i molti casi di cronaca, anche recentissima (a inizio febbraio a Nembro, nel Bergamasco, un trentacinquenne è stato aggredito dalla moglie che gli ha dato fuoco procurandogli ustioni sul 30% del corpo)All’estero però non è così. Prova ne sono, per iniziare, le parole della politica irlandese Diane Forsythe, che lo scorso novembre, peraltro a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha dichiarato che «la violenza sugli uomini è un problema da non trascurare e ci deve essere un adeguato sostegno finanziario anche per queste vittime di abusi domestici». Nel febbraio dello scorso anno era invece stata la reporter Nada AlTaher a raccontare, citando un funzionario Onu, l’aumento della violenza sessuale contro ragazzi e uomini in Africa, in Sudan per l’esattezza. A Verena Kolbe dell’Università di Rostock dobbiamo poi, nel 2020, la pubblicazione sul Deutsches Ärzteblatt International di una ricerca scientifica dove segnala come «la violenza contro gli uomini e i relativi fattori di rischio sono stati finora poco studiati». A livello internazionale, da tempo, troviamo insomma anzitutto donne – politiche, giornaliste, accademiche – a raccontare, se non a denunciare, come, quando si parla di violenza di coppia, il maschio possa essere non solo carnefice, ma pure vittima. Per quanto quindi in Italia il dibattito sia dominato da categorie e toni femministi, altrove non solo si ha una visione più articolata e meno stereotipata di ciò che avviene nelle relazioni segnate dall’aggressività, ma si racconta pure la violenza che vede l’uomo vittima e la donna carnefice. Sono episodi tutt’altro che infinitesimali. Basti vedere quanto scriveva nel gennaio 2020 il Telegraph, raccontando del netto aumento, nel Regno Unito, dei casi di violenza domestica di cui sono responsabili delle donne, lievitati dai 27.762 del 2009 ai 92.409 del 2018. Ma che tipo di violenza è quella di cui sono vittime gli uomini? La studiosa Ronja Lindstrøm per l’università di Malmö, in Svezia, ha esaminato 49 studi sull’argomento concludendo come, rispetto alle donne, «gli uomini» siano «più spesso vittime di violenza psicologica anziché fisica». Il che in effetti spiega come mai del fenomeno si parli poco: la violenza psicologica tende a non lasciare segni visibili, lesioni, ferite o fratture; ma ciò naturalmente non significa che non ci sia. Soprattutto, il fatto che gli uomini siano «più spesso vittime di violenza psicologica» non significa che, talvolta, non subiscano pure quella fisica. Solo che quest’ultima, per essere considerata dall’opinione pubblica, deve sfociare in casi clamorosi.In Francia, per esempio, perché anche i media iniziassero ad accorgersi della violenza sull’uomo c’è stato bisogno della disavventura capitata a Maxime Gaget, un ingegnere informatico che, a 37 anni, ha scelto di far sapere pubblicamente di essere vittima di violenza della sua compagna. Tutto era iniziato nel 2007, su Internet, quando l’uomo entra in contatto con tale Zakia Medkour. I due si incontrano, si piacciono. In realtà, lui resta colpito dall’aspetto della donna - che definirà «Mike Tyson con una parrucca» -, eppure se ne sente attratto. Così, lasciando Angoulême, dove abitava, sceglie di andare a vivere a Parigi, a casa di lei e dei suoi due figli. Fin da subito, la convivenza si rivela un inferno.La donna monopolizza la carta di credito, i documenti d’identità e il computer dell’uomo. Entrata nella sua casella di posta, invia messaggi offensivi agli amici e alla famiglia dell’uomo, poi distrugge il suo cellulare. Questo è ancora niente. Gaget inizia ad essere preso a schiaffi, gli vengono rotti gli occhiali e viene costretto a dormire su un tappetino con solo una giacca per coperta. La convivente da un lato gli ordina di accompagnare i suoi figli a scuola, dall’altro lo priva di doccia e gabinetto. Lo minaccia inoltre con un coltello alla gola, gli salta sulla pancia, gli preme sulle labbra - aperta - una bottiglia di acido cloridrico, lo colpisce con un manico di scopa e gli posa sulla pelle dell’avambraccio una lama di coltello arroventata, riscaldata a dovere su un fornello. Morale, la vicenda di Gaget finisce quando se ne occupa la giustizia – che condannerà la sua ex convivente a cinque anni di reclusione per le violenze perpetrate per oltre un anno sul partner – e quando lui stesso si decide a raccontarla in un libro, La mia compagna, il mio carnefice. Nonostante storie così clamorose, l’idea che anche le donne possano agire violenza e che anche gli uomini possano subirla resta tuttavia difficile da far passare e, in realtà, anche da credere. Prova ne è un documento a cura della dottoressa Elizabeth Bates dell’University of Cumbria, in cui sono raccolte le esperienze di uomini rimasti vittime di violenza dalla partner e leggendo il quale ci si imbatte in frasi come «nessuno mi avrebbe mai creduto», «l’ho detto agli amici e hanno riso», «la polizia mi ha chiesto cosa avessi combinato per meritare un pestaggio», «la polizia rideva».Non è finita. Perfino la gran parte dei centri antiviolenza, semplicemente, non ammette uomini, come si vede in Paesi come il Canada o l’Inghilterra e come si è visto anche in Italia. Nel 2015 se n’è accorto pure il Corriere della Sera che, con un articolo a firma di Alessandra Dal Monte, ha raccontato il caso di un ragazzo di 35 anni della provincia di Bologna, il quale, dopo aver subito per ben quattro anni percosse sistematiche ed abusi da parte del proprio compagno, ha deciso di non tacere più; il fatto è che purtroppo non è stato preso sul serio non solo dalle forze dell’ordine, ma neppure dal centro antiviolenza: «Il centro antiviolenza a cui mi sono rivolto ha deciso solo dopo una riunione straordinaria di accettare il mio caso: ho dovuto chiamare decine di volte. Poi abbiamo iniziato il percorso, ma con un grande imbarazzo. Ero il primo uomo che vedevano».Nonostante quest’enorme difficoltà culturale, anche nel nostro Paese, a concepire l’uomo vittima, come già si diceva, a livello internazionale son soprattutto delle accademiche e criminologhe a parlare del fenomeno. Una panoramica della letteratura uscita lo scorso anno sulla rivista Trauma, violence & abuse realizzata da ben sette ricercatrici - Kelly Scott-Storey, Sue O’Donnell, Marilyn Ford-Gilboe, Colleen Varcoe, Nadine Wathen, Jeannie Malcolm e Charlene Vincent - ha per esempio ricordato pure l’esistenza della violenza sessuale a danno di uomini i quali, sia in relazioni etero che omo, «hanno riferito di essere stati costretti dai loro partner a impegnarsi in atti e/o attività sessuali indesiderate o in rapporti sessuali non protetti attraverso il ricorso a minacce, manipolazione, pressioni e false promesse». Perfino lo stalking, visto come tipico problema femminile, vede in almeno un caso su cinque, se non su quattro, gli uomini vittime degli atti persecutori. Secondo un’indagine eseguita in Scozia e Inghilterra su oltre 22.000 persone si è scoperto come ad avere subito forme di stalking nei dodici mesi precedenti fossero l’8% delle donne e il 6% degli uomini. Ma guai a ricordare questo ed altro all’intellighenzia de noantri, tutta intenta a leggere il fenomeno della violenza di coppia attraverso le ancestrali lenti del patriarcato. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/quando-la-vittima-e-il-maschio-2667240868.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="casi-sottostimati-molti-non-denunciano-per-la-vergogna" data-post-id="2667240868" data-published-at="1707691226" data-use-pagination="False"> «Casi sottostimati. Molti non denunciano per la vergogna» Autore di numerosi testi sulla violenza contro le donne, Marco Monzani, giurista e criminologo, non può essere certo accusato d’ignorare l’argomento; anche perché un suo recente volume si intitola proprio così: Femminicidio (Reverdito, 2018). A lui dobbiamo però pure una delle pochissime ricerche sulla violenza contro gli uomini effettuate in Italia, che sarà pubblicata nei prossimi mesi. La Verità l’ha contattato per saperne di più. Professore, prossimamente uscirà una sua ricerca sull’uomo vittima di violenza relazionale. Di che si tratta? «Si tratta di una ricerca svolta dal Centro universitario di studi e ricerche in Scienze criminologiche e Vittimologia, che dirigo presso l’Istituto universitario Iusve di Venezia e Verona, tra gli studenti universitari, nella quale si è tentato di analizzare il livello di consapevolezza relativo alla violenza subita dall’uomo all’interno di relazioni affettive, proprio in virtù del fatto che oggi la cosiddetta violenza di genere viene intesa unicamente come la violenza dell’uomo nei confronti della donna. Esistono, invece, anche altre forme di violenza, che abbiamo definito relazionale, che meritano l’attenzione del mondo scientifico e delle istituzioni». Quali sono le risultanze principali della sua indagine? «Dalla ricerca è emerso abbastanza chiaramente come la violenza a danno di soggetti di genere maschile sia sottovalutata dai maschi stessi, e che tale forma di violenza non viene percepita come tale, a differenza della violenza nei confronti delle donne. Le stesse dinamiche, le stesse forme di violenza, spesso non vengono riconosciute quando a subirle sono gli uomini». È vero che uno dei problemi della violenza sugli uomini è che i maschi - non meno se non di più della controparte femminile - faticano a parlarne o addirittura a riconoscere come violenza quella di cui sono oggetto? «È verissimo, e questo contribuisce ad alimentare quello che noi criminologi definiamo “numero oscuro”, vale a dire il rapporto tra il numero di reati denunciati e il numero di reati effettivamente commessi. C’è un problema di riconoscimento del reato subito, così come c’è un problema di convalida da parte delle istituzioni. Il problema è superabile attraverso una buona attività di sensibilizzazione al fenomeno, così come avvenne alcuni decenni fa, giustamente, nei confronti della violenza contro le donne». Seguendo il dibattito italiano degli ultimi mesi sembra che per alcuni ci sia una sorta di «emergenza patriarcato». Lei, che pure della violenza sulle donne si è occupato con varie pubblicazioni, non trova forzata questo tipo di lettura del fenomeno? «Più che forzata, la trovo una chiave di lettura che rischia di banalizzare il fenomeno. Ogni fenomeno criminale, non solo quello legato alla violenza relazionale, ha alla base una serie di fattori e non un unico fattore; riferire tutte le violenze contro le donne al fenomeno del patriarcato è riduttivo e non rende giustizia della complessità del fenomeno stesso. Così come la battaglia per introdurre nel nostro ordinamento il reato di “femminicidio” è una battaglia che rischia di ritorcersi contro le stesse donne, a mo’ di boomerang. La questione va affrontata in termini di educazione e culturali, e non può essere l’introduzione di una nuova fattispecie di reato la soluzione del problema». Una lettura polarizzante, come spesso appare sui media, della violenza di coppia - con l’uomo considerato come colui che deve essere in qualche modo rieducato e la donna come colei che, invece, deve anzitutto cautelarsi, difendendosi e denunciando al minimo segnale sospetto - non rischia, anziché di prevenirli, di inasprire, appunto, le tensioni di coppia? «Assolutamente sì, il rischio è proprio quello di costruire barricate, uomini contro donne, mentre la questione dovrebbe riguardare tutti, indistintamente. Ci chiediamo perché in tutti gli eventi nei quali si parla di violenza contro le donne sono presenti quasi esclusivamente donne e quasi mai uomini? Proprio a causa di queste barricate di tipo ideologico che non fanno altro che ostacolare un dibattito serio nel quale uomini e donne “per bene” stanno dalla stessa parte». Lei, ho notato, preferisce parlare di violenza relazionale anziché di violenza di genere. Perché? «La scelta di parlare di violenza relazionale, anziché di violenza di genere, non ha certo come obiettivo quello di negare la violenza contro le donne, ci mancherebbe altro. Anzi, io sono il primo a riconoscere che esiste un fenomeno gravissimo che riguarda diverse forme di violenza che le donne subiscono quotidianamente - fisica, psicologica, sessuale, economica - e il mio impegno, da diversi anni a questa parte, è quello di studiare il fenomeno nel tentativo di offrire strumenti di contrasto e soprattutto di prevenzione. Dunque è innegabile che esista la violenza contro le donne e che esistano quotidianamente situazioni di discriminazione nei confronti delle donne. Tuttavia, la questione non può essere relegata a una mera questione di genere, perché oltre al genere entrano in gioco tutta una serie di fattori di tipo relazionale il cui studio ci mette in grado di comprendere il fenomeno nella sua complessità. Abbiamo notato che le dinamiche che avvengono in occasione di violenza contro le donne, sono le stesse dinamiche che riguardano la violenza contro l’uomo e la violenza all’interno, ad esempio, di relazioni omosessuali. Dunque la violenza di genere - da qualunque parte agita e subita - non è solo una questione legata al genere ma è, prima di tutto, una questione che ha a che fare con le dinamiche che si sviluppano all’interno delle relazioni. E finché non riusciremo a ricostruire e a comprendere queste dinamiche relazionali la nostra chiave di lettura sarà sempre una chiave di lettura miope, inadeguata al contrasto e, tantomeno, alla prevenzione del fenomeno». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/quando-la-vittima-e-il-maschio-2667240868.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="dal-cinquecento-ai-giorni-nostri-il-serial-killer-e-anche-femmina" data-post-id="2667240868" data-published-at="1707691226" data-use-pagination="False"> Dal Cinquecento ai giorni nostri il serial killer è anche femmina La popolarità del termine «femminicidio», cresciuta enormemente negli ultimi anni, ha per forza di cose veicolato l’idea che gli uomini siano carnefici e le donne solo vittime. La stessa violenza femminile, pertanto, viene presentata e percepita solo come difensiva. Peccato che a smentire tale lettura siano delle criminologhe. Come Glenda Mancini, autrice del libro L’uomo vittima di una donna carnefice (Booksprint), che a proposito della violenza femminile ha appunto dichiarato: «Viene sostenuto abbia origine difensiva, ma questa tesi è del tutto speculativa, per diverse ragioni, in primo luogo non esiste nessuno studio che metta in correlazione peso ed altezza della vittima e del carnefice e se pur è ragionevole come ipotesi, in realtà dimentica la possibilità di armarsi o utilizzare strumenti più fini e subdoli come la violenza psicologica sotto forma di minaccia e ricatto, soprattutto quando si serve dei figli». Una ulteriore prova del fatto che esita una spietatezza femminile deriva poi dal fatto che anche le donne uccidono, e lo possono fare nei modi più crudeli. La letteratura criminologica trabocca di esempi al riguardo. Il punto è che spesso non se ne parla. Motivo per cui molti saranno sopresi di sapere che l’infermiera statunitense Jane Toppan nel 1931 confessò 31 omicidi. Ancora pochi rispetto a quelli compiuti da Erzsébet Báthory la quale, vissuta a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, insieme ai suoi complici si stima abbia ucciso centinaia di giovani donne. Quante? Tra le 100 accertate e altre 300 di cui era fortemente sospettata all’epoca, anche se secondo un diario trovatole le vittime sarebbero addirittura 650, stima però guardata con sospetto dagli storici - e che farebbe di lei la più prolifica assassina seriale della storia. Tornando ai giorni nostri, si può ricordare il caso di Beverley Allitt, serial killer britannica - tutt’ora vivente - che ha ucciso quattro bambini e ne ha attaccati altri nove, motivo per cui le sono stati inflitti 13 ergastoli. La sola serial killer forse un po’ nota al grande pubblico - perché portata sul grande schermo, con il film Monster (2003), da Charlize Theron - è Aileen Wuornos, che tra il 1989 e il 1990 ha ucciso sette uomini. Il fatto che queste assassine siano straniere non tragga in inganno: anche l’Italia ha avuto ed ha delle donne killer. La più prolifica sembra essere stata Giulia Tofana, cortigiana della corte di Filippo IV di Spagna e fattucchiera alla quale, per avvelenamento, sono attribuite fino a 600 vittime, sostanzialmente tutte di sesso maschile. Venendo a tempi più vicini, l’assassina del Belpaese più celebre è forse stata Leonarda Cianciulli, passata alla storia come «la saponificatrice di Correggio» - per aver ucciso tre donne, da lei poi sciolte nella soda caustica, così come avviene nel processo per la produzione del sapone -, ma non è certo la sola. Si pensi a quanto avvenuto a suor Maria Laura Mainetti, che il 6 giugno 2000 venne massacrata da tre giovani, allora minorenni: Veronica Pietrobelli, Ambra Gianasso, e Milena De Giambattista. Nel 2001 l’Italia fu invece sconvolta dal delitto di Novi Ligure, la cui responsabile, insieme all’allora fidanzato Mauro Favaro, detto «Omar», era la sedicenne Erika De Nardo; sempre in quell’anno è morta suicida Milena Quaglini, detta la «vedova nera del Pavese» per aver ucciso tre uomini. Ancora, per l’omicidio della giovane Sarah Scazzi la Corte di cassazione, come noto, nel febbraio del 2017 ha confermato le condanne all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 febbraio con Carlo Cambi

Conoscete la Shrinkflation? Dovreste: vi spieghiamo che cosa è e quali deleterie conseguenze ha. E non è l'unico peso che grava sul mondo alimentare.