True

2021-10-04

Quando l’ecologia inquina

iStock

Perdita di posti di lavoro, aziende costrette a chiudere schiacciate da logiche di riconversione costosissime, montagne di rifiuti tecnologici da smaltire e aumento delle esportazioni illecite di scorie. È l'altra faccia della transizione ecologica. Nessuno azzarda previsioni, ma con la fine dell'era degli idrocarburi e l'avvio del «tutto elettrico» le conseguenze non saranno solo per il bene (presunto) dell'ambiente. Ammesso poi che le ripercussioni positive siano così evidenti, considerando che il mondo non si sta muovendo con lo stesso passo. L'Europa ha preso decisioni drastiche e fissato una tabella di marcia stringente mentre l'Asia si muove lentamente e «approfitta» della sensibilità ecologista europea per continuare a inquinare come se nulla fosse.

Entro il 2025 l'Italia chiuderà le centrali a carbone ancora attive e che soddisfano ancora ogni anno tra il 5 e il 10% della domanda di energia. Saranno trasformate in impianti a ciclo combinato a gas e poi fermate entro il 2050. Il passaggio all'economia green si lascerà dietro anche una scia di aziende che non sono riuscite a riconvertirsi e lavoratori che non hanno trovato altra occupazione.

La stessa Commissione europea ammette, nei suoi documenti sulla transizione ecologica, che ci saranno ripercussioni importanti sul mercato del lavoro e impatti di natura sociale. Ma è anche ottimista e sostiene che alla fine tutto si sistemerà e che la svolta verde porterà alla creazione di nuova occupazione, più di quella che sparirà. È previsto anche un fondo, il Social climate fund, pari a circa 100 miliardi di euro l'anno a regime, alimentato dal gettito legato allo scambio di quote di emissione di CO2, che dovrebbe intervenire come una sorta di ammortizzatore sociale.

Un report di McKinsey stima al 2040 una perdita sul mercato mondiale di 800 milioni di posti di lavoro avanzati. A fronte di questa valanga di disoccupati, i 110 milioni di nuovi posti che derivano mettendo insieme le stime di diversi istituti di ricerca (i 24,3 milioni di nuovi addetti nelle rinnovabili al 2050 stimati da Stanford, i 3,9 milioni previsti dall'Ue al 2030 nell'economia circolare europea, i 18 milioni dell'Ilo e i 65 milioni stimati dal Global climate action summit per le economie low carbon) rappresentano solo il 12,5% delle perdite complessive di posti di lavoro.

Il fenomeno dell'emorragia occupazionale legata alla transizione ecologica è già in corso. Un esempio? Il nuovo stabilimento dell'industria siderurgica austriaca Voestalpine, vicino a Vienna, oggi è elettrico e per la maggior parte alimentato da energia rinnovabile, al contrario di quello precedente che si serviva del petcoke. Vi lavorano, per produrre mezzo milione di tonnellate di acciai speciali l'anno, 14 dipendenti mentre quello vecchio ne impiegava circa 1.000. Cosa è successo? Gli operai degli altiforni sono stati sostituiti dai robot. L'acciaio non dà più lavoro, come dimostra anche la crisi dell'Ilva la cui salvezza è appesa a un piano di riconversione ecologica. È l'altra faccia della transizione energetica che sta spostando le produzioni verso le rinnovabili.

La Commissione europea sostiene che alla fine si produrranno 7,7 milioni di nuovi posti, soprattutto nel settore della produzione. Ciò che preoccupa è che questo avverrà «alla fine» e comunque bisognerà capire come saranno distribuite le nuove posizioni. La loro dislocazione non sarà omogenea. Nello sfruttamento delle terre rare e nella produzione di componenti per le auto elettriche come per gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari, la Cina e la Corea sono un passo in avanti ed è quindi probabile che la nuova occupazione si svilupperà soprattutto in questi Paesi, da dove vengono i materiali essenziali alle nuove tecnologie. «L'Europa ha voluto accelerare sul green ma attenzione a non finire fuori strada», ha osservato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Il passaggio all'auto elettrica è uno degli aspetti più delicati della transizione. Morgan Stanley stima una perdita del 30% dei posti di lavoro a livello mondiale. La produzione dei nuovi veicoli a batterie richiede la metà del tempo, molta meno manodopera e un terzo dei componenti in meno. Continental, uno dei maggiori produttori al mondo di componentistica, ha avvertito che la transizione sta procedendo a un ritmo troppo elevato e avrà un impatto da choc. C'è un altro aspetto. I motori elettrici diventano veramente green quando l'energia per muoverli sarà prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e non da centrali alimentate a gas, petrolio o carbone. Altrimenti gli effetti sul clima non sono rilevanti. In Europa l'industria dell'auto dà lavoro a 4 milioni di persone; in Germania gli occupati sono 800.000, in Francia 230.000 e in Italia 176.000.

Un altro volto del passaggio all'economia green è l'aumento esponenziale dei rifiuti elettronici a cui non corrisponde una eguale capacità di smaltimento. I caricabatterie smaltiti e non utilizzati rappresentano in Europa circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno. Secondo il Global e-waste Monitor 2020, ogni anno vengono prodotti nel mondo oltre 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici pari a 7,3 chili a testa. L'Europa è quella che produce più rifiuti elettronici pro capite pari a 16,2 chili. Con l'economia verde i dispositivi elettronici aumenteranno e il problema dello smaltimento sarà cruciale. Il report dice anche che negli ultimi cinque anni tali rifiuti sono cresciuti del 21%. Nel 2019 ne sono stati riciclati solo 9,3 tonnellate pari al 17,4% dei prodotti generati nello stesso anno. Le previsioni per il futuro sono preoccupanti. Si stima che entro il 2030 il volume dei rifiuti non correttamente riciclati raddoppierà rispetto a quello registrato nel 2014.

Il problema dello smaltimento nella transizione verde riguarda soprattutto la plastica che rappresenta il 12% della produzione globale di rifiuti. Se ne produce ancora una quantità enorme che si fatica a eliminare. Da gennaio è entrato in vigore un emendamento della Convenzione di Basilea che dà un giro di vite all'esportazione di scarti plastici dei Paesi occidentali verso quelli poveri in Asia e Africa, consentiti solo se pretrattati in vista di un riciclo immediato. Il rischio, paventato dalla ricercatrice dell'Università Cattolica Serena Favarin, è che «siccome spostare i rifiuti plastici a livello internazionale sarà più oneroso, ci sarà un incremento delle esportazioni illegali. La soluzione è di limitare il flusso verso quei Paesi che non sono in grado di effettuare lo smaltimento e rendere meno conveniente la produzione a monte». Al momento però ci sono solo i paletti e il mercato illegale se ne avvantaggia.

E l’economia soffre: condanna a morte per il distretto auto

Il settore dell'automotive, che già esce malmesso da un anno di forte contrazione a causa della pandemia, ora deve affrontare una riconversione più veloce del previsto. Il pacchetto Fit for 55 propone di fermare la vendita di auto a diesel e a benzina nel 2030. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che a farne le spese sarebbero Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara e le altre case della Motor valley. Questo perché la Commissione Ue ha comunicato che anche le produzioni di nicchia dovranno adeguarsi al full electric entro il 2030. Il che vorrebbe dire, come ha rimarcato Cingolani, che stando alla tecnologia attuale il distretto dell'auto dell'Emilia Romagna dovrebbe chiudere. Nel settore delle quattro ruote il passaggio alle auto elettriche richiederà meno manodopera e componenti diversi dal passato. C'è il rischio di una emorragia di posti di lavoro. La situazione in Italia è particolarmente critica soprattutto per le aziende della componentistica concentrate in Lombardia e Piemonte. Il 54% dei 165.000 addetti lavora per piccole aziende a conduzione familiare.

«Queste non hanno la forza per affrontare gli enormi investimenti che occorrono per la riconversione e l'innovazione imposti dalla transizione ecologica», afferma il leader della Uilm, il sindacato dei metalmeccanici della Uil, Rocco Palombella. «È bastato l'annuncio che entro il 2025 non ci saranno più le auto diesel e che entro il 2030 spariranno quelle a combustione, per seminare il panico. Ci arrivano notizie che tante aziende della componentistica stanno chiudendo».

Il sindacalista sottolinea la fragilità di tali piccole realtà che, pur essendo altamente specializzate, dipendono da pochi grandi acquirenti che possono decidere di cambiare fornitori sullo scenario mondiale. «Per Stellantis, cioè l'ex Fiat da poco confluita nella Peugeot-Citroen, l'Italia è un mercato marginale che potrebbe subire certe scelte. L'auto elettrica che esce da Mirafiori è costosissima, non è per tutti i portafogli», afferma Palombella che lancia il sasso: «L'Europa ha fatto una scelta radicale accelerando la transizione ecologica, ma non ha definito le contromisure per evitare la perdita di posti di lavoro. C'è il rischio che l'Europa resti isolata mentre il resto del mondo si muove in tutt'altra direzione. E allora non solo non avremmo i benefici ambientali che tutti auspicano, ma i costi sociali del cambiamento saranno enormi».

Il sindacato non ha ancora fatto stime sulla perdita di occupazione, ma il prossimo 11 ottobre porterà il problema sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico. Intanto il sindacato tedesco del settore, l'Ig Metall, sta negoziando ammortizzatori sociali e differenti contratti, prevedendo di qui al 2050 un calo degli occupati di circa il 35%. «Tutti siamo d'accordo sull'ambiente più pulito ma la transizione va governata tenendo presente l'attuale sistema industriale», puntualizza il leader dei metalmeccanici Uil. «Anche se magari quelle scadenze saranno cambiate, perché difficili da rispettare, l'effetto annuncio è stato dirompente. Già ora chi aveva intenzione di cambiare l'auto, ha rinviato l'acquisto perché vuole capire meglio dove stiamo andando».

Palombella spiega che sulla crisi dell'automotive pesa anche la carenza di semiconduttori e di microchip determinata dallo stop delle attività durante la fase acuta della pandemia. «Mentre la Tesla consegna un'auto in 15-20 giorni, in Italia bisogna attendere la prossima primavera», esemplifica. L'economia green richiede la riqualificazione di alcune professionalità e la fase di cambiamento non è mai semplice. L'Italia parte da una posizione svantaggiata. Le classifiche Ocse pongono il nostro Paese come fanalino di coda per la formazione permanente e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori.

«Diventeremo una biopattumiera»

Antonello Ciotti, presidente del Committee of pet manufacturers in Europe (Twitter)

«La direttiva europea sul single use plastic (Sup) rischia di far diventare la Ue e quindi anche l'Italia la pattumiera del mondo». L'allarme viene da Antonello Ciotti, presidente del Committee of pet manufacturers in Europe, l'organizzazione che rappresenta a livello europeo i produttori di pet. Questo acronimo indica un materiale plastico totalmente riciclabile, il polietilene tereftalato, utilizzato prevalentemente nella produzione di contenitori per liquidi, di cui l'Italia è ai primi posti in Europa per la raccolta (circa il 70% dell'immesso al consumo) e il riciclo.

L'Europa pattumiera del mondo? Ma allora le politiche di abolizione della plastica?

«Non è vero che meno plastica significhi maggiore sostenibilità. Questo aspetto controverso ha origine da una errata definizione della direttiva europea Sup. Questa stabilisce l'obbligo dal 2025 di inserire un 25% di rpet, cioè di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica e dal 2030 un 30%. Questa norma sembrerebbe favorire il recupero e il riciclo di un materiale dannoso se abbandonato nell'ambiente. In realtà rischia di far aumentare le importazioni di prodotti realizzati all'estero che solo sull'etichetta hanno l'indicazione della percentuale di materiale riciclabile. Tali prodotti vengono da Paesi come Marocco, Egitto, India e Cina che li realizzano con scarsi controlli e a un costo molto basso».

Non ci sono controlli sui prodotti importati?

«È molto difficile individuare la plastica riciclata inserita nella produzione di una bottiglia perché si comporta come quella vergine. Servirebbero strumenti molto sofisticati e comunque è pressoché impossibile stabilire la percentuale di plastica riciclata nel prodotto finale. Potrebbe accadere, quindi, che per evitare eventuali controlli si vada a produrre oltre confine, in Paesi extra Ue e poi importare le bottiglie in Italia. Oppure importare direttamente materie plastiche “riciclate" senza poter avere la certezza dell'effettivo contenuto di riciclato».

Rischiamo quindi di essere sommersi da una valanga di plastica importata?

«Proprio così. Nel tentativo di essere più religiosa del Papa, l'Europa rischia di diventare la discarica del mondo. Si fa un gran parlare dell'uso di materiale riciclato ma le istituzioni europee non hanno definito che il materiale riciclato usato in Europa debba provenire dalla raccolta differenziata dei rifiuti europei. Non ha senso importare rifiuti da fuori Europa, con tutti gli impatti sulla sostenibilità, per incrementare formalmente l'uso del riciclato e migliorare la sostenibilità».

C'è un buco nella direttiva europea?

«Non so se sia qualcosa di intenzionale: la normativa è stata elaborata in fretta prima della scadenza della precedente legislatura del Parlamento europeo e quindi è molto approssimativa in più punti».

Ma questa superficialità rischia di danneggiare le industrie e l'ambiente.

«C'è un altro risvolto da considerare. Il mercato unico europeo potrebbe saltare. Ogni Paese dell'Unione deve legiferare per recepire la direttiva. E siccome le linee guida sono poco chiare, ognuno si muoverà per proprio conto rispondendo agli interessi delle industrie nazionali. Così avremo la situazione paradossale che una bottiglia di plastica potrà circolare in Italia ma non varcare il confine perché le regole sul contenuto riciclato potrebbero essere diverse. Il problema non è solo per le bottiglie: anche i piatti di plastica, di cui l'Italia era il primo produttore europeo, sono stati banditi con una perdita di circa 3.000 posti di lavoro localizzati prevalentemente nel Sud Italia».

Saranno sostituiti con prodotti ecologici?

«Niente affatto. Al loro posto vengono reclamizzati i piatti di polpa di cellulosa ricoperti con una pellicola di plastica realizzati in Cina. È uno dei casi di greenwashing, cioè quando si spacciano per ecologici prodotti che non lo sono. Un altro esempio: fino a poco tempo fa, sui treni erano fornite bottigliette di plastica che ora sono state sostituite da lattine o contenitori di cartone laminato. Un consumatore pensa di fare un favore all'ambiente; in realtà non sa che il cartone laminato è molto difficile da riciclare e le lattine richiedono un costo energetico molto alto per essere riciclate. Ma gli esempi sono molto numerosi».

«Il green disorienta i consumatori»

Fabio Iraldo, ordinario di management alla Scuola Sant'Anna di Pisa (YouTube)

«L'attenzione che il legislatore e i mercati stanno ponendo sulla transizione ecologica induce un'accelerazione nei processi di innovazione e competizione tra imprese, per cui i rischi di fare in fretta e promuovere prodotti non green cresce esponenzialmente. Le imprese fanno a gara nel proporsi al pubblico come sempre più attente all'ambiente e spesso in questa rincorsa mandano messaggi sbagliati che confondono il consumatore». Fabio Iraldo è ordinario di management alla Scuola Sant'Anna di Pisa, dove dirige il Phd in innovation, sustainability and healthcare ed è direttore del Green economy observatory alla Bocconi di Milano.

Quali sono i pericoli di una transizione ecologica accelerata nel rapporto tra aziende e consumatori?

«Molte aziende incorrono in un errore: la vaghezza e l'inconsistenza dei messaggi ambientali che trasmettono al mercato e, più in generale ai propri interlocutori. Questo, da una parte, può accrescere la diffidenza dei consumatori, sempre più maturi e meno disposti ad accontentarsi di messaggi generici di impegno verso l'ambiente; dall'altra, rischia di appiattire l'immagine aziendale rispetto a quella dei concorrenti».

Non ci sono certificazioni che attestino il grado di impatto ambientale di un prodotto?

«È questo il punto. Manca la capacità di valutare gli impatti ambientali dei prodotti per presentarli ai mercati e promuoverli con buona ragione avendo certezza che abbiano impatto ambientale inferiore rispetto allo stato attuale. Manca nelle aziende lo sforzo di promuovere i prodotti su base scientifica e aumenta il rischio di falsificazioni, di spacciare un prodotto per quello che non è. Si dice in modo generico che “fa bene all'ambiente", quando in realtà servirebbe un'analisi più approfondita. Le aziende dovrebbero dimostrare che quanto dicono è vero».

Si va verso un'economia green troppo in fretta?

«L'accelerazione della transizione ecologica comprende misure diverse, alcune sono ponderate e altre possono avere controindicazioni. L'auto elettrica, ad esempio: l'energia per le batterie, per essere davvero a scarso impatto ambientale, dovrebbe venire da fonti rinnovabili. Inoltre va ampliato il circuito di recupero delle batterie esauste».

Quindi quando si dice che un'auto elettrica ha impatto zero non è del tutto vero?

«Proprio così. Innanzitutto essa utilizza energia che non viene da fonti rinnovabili e poi è dotata di dispositivi che sono difficili da smaltire, come le batterie. Va comunque detto che, facendo un'analisi comparativa con l'auto a carburanti fossili, il veicolo elettrico è vantaggioso. Comunque, non esiste un impatto zero. Chi dice questo commette una mistificazione. La verità è che tramite una serie di interventi, con l'ottimizzazione dell'uso di materiali, si può diminuire l'impatto ambientale di un prodotto».

E l'obiettivo della carbon neutrality?

«Essa non significa eliminare il gas serra. Qualsiasi processo produttivo genera un impatto ambientale con l'emissione di CO2. Le politiche a favore della decarbonizzazione sono graduali e diminuiscono le emissioni di CO2, ma non arriveranno mai a zero. Verranno compensate dall'acquisto di crediti di emissione. Molte aziende vantano l'utilizzo di materiale riciclato per gli imballaggi anche se arrivano appena al 20% quando in molti casi si può arrivare al 100%. Molte altre vantano performance ambientali superiori ai concorrenti senza presentare dati che lo attestino, inventando prodotti autocertificati e loghi colorati di verde. C'è la tendenza di valorizzare sbrigativamente un prodotto senza preoccuparsi di farlo certificare. La moda della sostenibilità crea molta confusione nel consumatore».

Continua a leggereRiduci

La transizione ambientale ha un lato oscuro di cui si tace: cancella posti di lavoro, fa chiudere aziende schiacciate da costi di riconversione insostenibili, genera montagne di rifiuti non riciclabili, soprattutto plastici ed elettronici. Con il rischio di creare un enorme mercato illegale per smaltire queste scorie all'estero.Ferrari, Lamborghini, Maserati: la Motor valley è destinata a sparire se in pochi anni non si convertirà tutta all'elettrico.Il leader Ue dei produttori di pet, Antonello Ciotti: «Sommersi da materiali fabbricati non si sa come».Fabio Iraldo, esperto della Bocconi: «Serve una certificazione di qualità per i prodotti sostenibili».Lo speciale contiene quattro articoli.Perdita di posti di lavoro, aziende costrette a chiudere schiacciate da logiche di riconversione costosissime, montagne di rifiuti tecnologici da smaltire e aumento delle esportazioni illecite di scorie. È l'altra faccia della transizione ecologica. Nessuno azzarda previsioni, ma con la fine dell'era degli idrocarburi e l'avvio del «tutto elettrico» le conseguenze non saranno solo per il bene (presunto) dell'ambiente. Ammesso poi che le ripercussioni positive siano così evidenti, considerando che il mondo non si sta muovendo con lo stesso passo. L'Europa ha preso decisioni drastiche e fissato una tabella di marcia stringente mentre l'Asia si muove lentamente e «approfitta» della sensibilità ecologista europea per continuare a inquinare come se nulla fosse.Entro il 2025 l'Italia chiuderà le centrali a carbone ancora attive e che soddisfano ancora ogni anno tra il 5 e il 10% della domanda di energia. Saranno trasformate in impianti a ciclo combinato a gas e poi fermate entro il 2050. Il passaggio all'economia green si lascerà dietro anche una scia di aziende che non sono riuscite a riconvertirsi e lavoratori che non hanno trovato altra occupazione.La stessa Commissione europea ammette, nei suoi documenti sulla transizione ecologica, che ci saranno ripercussioni importanti sul mercato del lavoro e impatti di natura sociale. Ma è anche ottimista e sostiene che alla fine tutto si sistemerà e che la svolta verde porterà alla creazione di nuova occupazione, più di quella che sparirà. È previsto anche un fondo, il Social climate fund, pari a circa 100 miliardi di euro l'anno a regime, alimentato dal gettito legato allo scambio di quote di emissione di CO2, che dovrebbe intervenire come una sorta di ammortizzatore sociale. Un report di McKinsey stima al 2040 una perdita sul mercato mondiale di 800 milioni di posti di lavoro avanzati. A fronte di questa valanga di disoccupati, i 110 milioni di nuovi posti che derivano mettendo insieme le stime di diversi istituti di ricerca (i 24,3 milioni di nuovi addetti nelle rinnovabili al 2050 stimati da Stanford, i 3,9 milioni previsti dall'Ue al 2030 nell'economia circolare europea, i 18 milioni dell'Ilo e i 65 milioni stimati dal Global climate action summit per le economie low carbon) rappresentano solo il 12,5% delle perdite complessive di posti di lavoro. Il fenomeno dell'emorragia occupazionale legata alla transizione ecologica è già in corso. Un esempio? Il nuovo stabilimento dell'industria siderurgica austriaca Voestalpine, vicino a Vienna, oggi è elettrico e per la maggior parte alimentato da energia rinnovabile, al contrario di quello precedente che si serviva del petcoke. Vi lavorano, per produrre mezzo milione di tonnellate di acciai speciali l'anno, 14 dipendenti mentre quello vecchio ne impiegava circa 1.000. Cosa è successo? Gli operai degli altiforni sono stati sostituiti dai robot. L'acciaio non dà più lavoro, come dimostra anche la crisi dell'Ilva la cui salvezza è appesa a un piano di riconversione ecologica. È l'altra faccia della transizione energetica che sta spostando le produzioni verso le rinnovabili.La Commissione europea sostiene che alla fine si produrranno 7,7 milioni di nuovi posti, soprattutto nel settore della produzione. Ciò che preoccupa è che questo avverrà «alla fine» e comunque bisognerà capire come saranno distribuite le nuove posizioni. La loro dislocazione non sarà omogenea. Nello sfruttamento delle terre rare e nella produzione di componenti per le auto elettriche come per gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari, la Cina e la Corea sono un passo in avanti ed è quindi probabile che la nuova occupazione si svilupperà soprattutto in questi Paesi, da dove vengono i materiali essenziali alle nuove tecnologie. «L'Europa ha voluto accelerare sul green ma attenzione a non finire fuori strada», ha osservato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.Il passaggio all'auto elettrica è uno degli aspetti più delicati della transizione. Morgan Stanley stima una perdita del 30% dei posti di lavoro a livello mondiale. La produzione dei nuovi veicoli a batterie richiede la metà del tempo, molta meno manodopera e un terzo dei componenti in meno. Continental, uno dei maggiori produttori al mondo di componentistica, ha avvertito che la transizione sta procedendo a un ritmo troppo elevato e avrà un impatto da choc. C'è un altro aspetto. I motori elettrici diventano veramente green quando l'energia per muoverli sarà prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e non da centrali alimentate a gas, petrolio o carbone. Altrimenti gli effetti sul clima non sono rilevanti. In Europa l'industria dell'auto dà lavoro a 4 milioni di persone; in Germania gli occupati sono 800.000, in Francia 230.000 e in Italia 176.000. Un altro volto del passaggio all'economia green è l'aumento esponenziale dei rifiuti elettronici a cui non corrisponde una eguale capacità di smaltimento. I caricabatterie smaltiti e non utilizzati rappresentano in Europa circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno. Secondo il Global e-waste Monitor 2020, ogni anno vengono prodotti nel mondo oltre 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici pari a 7,3 chili a testa. L'Europa è quella che produce più rifiuti elettronici pro capite pari a 16,2 chili. Con l'economia verde i dispositivi elettronici aumenteranno e il problema dello smaltimento sarà cruciale. Il report dice anche che negli ultimi cinque anni tali rifiuti sono cresciuti del 21%. Nel 2019 ne sono stati riciclati solo 9,3 tonnellate pari al 17,4% dei prodotti generati nello stesso anno. Le previsioni per il futuro sono preoccupanti. Si stima che entro il 2030 il volume dei rifiuti non correttamente riciclati raddoppierà rispetto a quello registrato nel 2014.Il problema dello smaltimento nella transizione verde riguarda soprattutto la plastica che rappresenta il 12% della produzione globale di rifiuti. Se ne produce ancora una quantità enorme che si fatica a eliminare. Da gennaio è entrato in vigore un emendamento della Convenzione di Basilea che dà un giro di vite all'esportazione di scarti plastici dei Paesi occidentali verso quelli poveri in Asia e Africa, consentiti solo se pretrattati in vista di un riciclo immediato. Il rischio, paventato dalla ricercatrice dell'Università Cattolica Serena Favarin, è che «siccome spostare i rifiuti plastici a livello internazionale sarà più oneroso, ci sarà un incremento delle esportazioni illegali. La soluzione è di limitare il flusso verso quei Paesi che non sono in grado di effettuare lo smaltimento e rendere meno conveniente la produzione a monte». Al momento però ci sono solo i paletti e il mercato illegale se ne avvantaggia. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/quando-ecologia-inquina-2655217843.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="e-leconomia-soffre-condanna-a-morte-per-il-distretto-auto" data-post-id="2655217843" data-published-at="1633350593" data-use-pagination="False"> E l’economia soffre: condanna a morte per il distretto auto Il settore dell'automotive, che già esce malmesso da un anno di forte contrazione a causa della pandemia, ora deve affrontare una riconversione più veloce del previsto. Il pacchetto Fit for 55 propone di fermare la vendita di auto a diesel e a benzina nel 2030. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che a farne le spese sarebbero Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara e le altre case della Motor valley. Questo perché la Commissione Ue ha comunicato che anche le produzioni di nicchia dovranno adeguarsi al full electric entro il 2030. Il che vorrebbe dire, come ha rimarcato Cingolani, che stando alla tecnologia attuale il distretto dell'auto dell'Emilia Romagna dovrebbe chiudere. Nel settore delle quattro ruote il passaggio alle auto elettriche richiederà meno manodopera e componenti diversi dal passato. C'è il rischio di una emorragia di posti di lavoro. La situazione in Italia è particolarmente critica soprattutto per le aziende della componentistica concentrate in Lombardia e Piemonte. Il 54% dei 165.000 addetti lavora per piccole aziende a conduzione familiare. «Queste non hanno la forza per affrontare gli enormi investimenti che occorrono per la riconversione e l'innovazione imposti dalla transizione ecologica», afferma il leader della Uilm, il sindacato dei metalmeccanici della Uil, Rocco Palombella. «È bastato l'annuncio che entro il 2025 non ci saranno più le auto diesel e che entro il 2030 spariranno quelle a combustione, per seminare il panico. Ci arrivano notizie che tante aziende della componentistica stanno chiudendo». Il sindacalista sottolinea la fragilità di tali piccole realtà che, pur essendo altamente specializzate, dipendono da pochi grandi acquirenti che possono decidere di cambiare fornitori sullo scenario mondiale. «Per Stellantis, cioè l'ex Fiat da poco confluita nella Peugeot-Citroen, l'Italia è un mercato marginale che potrebbe subire certe scelte. L'auto elettrica che esce da Mirafiori è costosissima, non è per tutti i portafogli», afferma Palombella che lancia il sasso: «L'Europa ha fatto una scelta radicale accelerando la transizione ecologica, ma non ha definito le contromisure per evitare la perdita di posti di lavoro. C'è il rischio che l'Europa resti isolata mentre il resto del mondo si muove in tutt'altra direzione. E allora non solo non avremmo i benefici ambientali che tutti auspicano, ma i costi sociali del cambiamento saranno enormi». Il sindacato non ha ancora fatto stime sulla perdita di occupazione, ma il prossimo 11 ottobre porterà il problema sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico. Intanto il sindacato tedesco del settore, l'Ig Metall, sta negoziando ammortizzatori sociali e differenti contratti, prevedendo di qui al 2050 un calo degli occupati di circa il 35%. «Tutti siamo d'accordo sull'ambiente più pulito ma la transizione va governata tenendo presente l'attuale sistema industriale», puntualizza il leader dei metalmeccanici Uil. «Anche se magari quelle scadenze saranno cambiate, perché difficili da rispettare, l'effetto annuncio è stato dirompente. Già ora chi aveva intenzione di cambiare l'auto, ha rinviato l'acquisto perché vuole capire meglio dove stiamo andando». Palombella spiega che sulla crisi dell'automotive pesa anche la carenza di semiconduttori e di microchip determinata dallo stop delle attività durante la fase acuta della pandemia. «Mentre la Tesla consegna un'auto in 15-20 giorni, in Italia bisogna attendere la prossima primavera», esemplifica. L'economia green richiede la riqualificazione di alcune professionalità e la fase di cambiamento non è mai semplice. L'Italia parte da una posizione svantaggiata. Le classifiche Ocse pongono il nostro Paese come fanalino di coda per la formazione permanente e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/quando-ecologia-inquina-2655217843.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="diventeremo-una-biopattumiera" data-post-id="2655217843" data-published-at="1633350593" data-use-pagination="False"> «Diventeremo una biopattumiera» Antonello Ciotti, presidente del Committee of pet manufacturers in Europe (Twitter) «La direttiva europea sul single use plastic (Sup) rischia di far diventare la Ue e quindi anche l'Italia la pattumiera del mondo». L'allarme viene da Antonello Ciotti, presidente del Committee of pet manufacturers in Europe, l'organizzazione che rappresenta a livello europeo i produttori di pet. Questo acronimo indica un materiale plastico totalmente riciclabile, il polietilene tereftalato, utilizzato prevalentemente nella produzione di contenitori per liquidi, di cui l'Italia è ai primi posti in Europa per la raccolta (circa il 70% dell'immesso al consumo) e il riciclo. L'Europa pattumiera del mondo? Ma allora le politiche di abolizione della plastica? «Non è vero che meno plastica significhi maggiore sostenibilità. Questo aspetto controverso ha origine da una errata definizione della direttiva europea Sup. Questa stabilisce l'obbligo dal 2025 di inserire un 25% di rpet, cioè di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica e dal 2030 un 30%. Questa norma sembrerebbe favorire il recupero e il riciclo di un materiale dannoso se abbandonato nell'ambiente. In realtà rischia di far aumentare le importazioni di prodotti realizzati all'estero che solo sull'etichetta hanno l'indicazione della percentuale di materiale riciclabile. Tali prodotti vengono da Paesi come Marocco, Egitto, India e Cina che li realizzano con scarsi controlli e a un costo molto basso». Non ci sono controlli sui prodotti importati? «È molto difficile individuare la plastica riciclata inserita nella produzione di una bottiglia perché si comporta come quella vergine. Servirebbero strumenti molto sofisticati e comunque è pressoché impossibile stabilire la percentuale di plastica riciclata nel prodotto finale. Potrebbe accadere, quindi, che per evitare eventuali controlli si vada a produrre oltre confine, in Paesi extra Ue e poi importare le bottiglie in Italia. Oppure importare direttamente materie plastiche “riciclate" senza poter avere la certezza dell'effettivo contenuto di riciclato». Rischiamo quindi di essere sommersi da una valanga di plastica importata? «Proprio così. Nel tentativo di essere più religiosa del Papa, l'Europa rischia di diventare la discarica del mondo. Si fa un gran parlare dell'uso di materiale riciclato ma le istituzioni europee non hanno definito che il materiale riciclato usato in Europa debba provenire dalla raccolta differenziata dei rifiuti europei. Non ha senso importare rifiuti da fuori Europa, con tutti gli impatti sulla sostenibilità, per incrementare formalmente l'uso del riciclato e migliorare la sostenibilità». C'è un buco nella direttiva europea? «Non so se sia qualcosa di intenzionale: la normativa è stata elaborata in fretta prima della scadenza della precedente legislatura del Parlamento europeo e quindi è molto approssimativa in più punti». Ma questa superficialità rischia di danneggiare le industrie e l'ambiente. «C'è un altro risvolto da considerare. Il mercato unico europeo potrebbe saltare. Ogni Paese dell'Unione deve legiferare per recepire la direttiva. E siccome le linee guida sono poco chiare, ognuno si muoverà per proprio conto rispondendo agli interessi delle industrie nazionali. Così avremo la situazione paradossale che una bottiglia di plastica potrà circolare in Italia ma non varcare il confine perché le regole sul contenuto riciclato potrebbero essere diverse. Il problema non è solo per le bottiglie: anche i piatti di plastica, di cui l'Italia era il primo produttore europeo, sono stati banditi con una perdita di circa 3.000 posti di lavoro localizzati prevalentemente nel Sud Italia». Saranno sostituiti con prodotti ecologici? «Niente affatto. Al loro posto vengono reclamizzati i piatti di polpa di cellulosa ricoperti con una pellicola di plastica realizzati in Cina. È uno dei casi di greenwashing, cioè quando si spacciano per ecologici prodotti che non lo sono. Un altro esempio: fino a poco tempo fa, sui treni erano fornite bottigliette di plastica che ora sono state sostituite da lattine o contenitori di cartone laminato. Un consumatore pensa di fare un favore all'ambiente; in realtà non sa che il cartone laminato è molto difficile da riciclare e le lattine richiedono un costo energetico molto alto per essere riciclate. Ma gli esempi sono molto numerosi». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/quando-ecologia-inquina-2655217843.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="il-green-disorienta-i-consumatori" data-post-id="2655217843" data-published-at="1633350593" data-use-pagination="False"> «Il green disorienta i consumatori» Fabio Iraldo, ordinario di management alla Scuola Sant'Anna di Pisa (YouTube) «L'attenzione che il legislatore e i mercati stanno ponendo sulla transizione ecologica induce un'accelerazione nei processi di innovazione e competizione tra imprese, per cui i rischi di fare in fretta e promuovere prodotti non green cresce esponenzialmente. Le imprese fanno a gara nel proporsi al pubblico come sempre più attente all'ambiente e spesso in questa rincorsa mandano messaggi sbagliati che confondono il consumatore». Fabio Iraldo è ordinario di management alla Scuola Sant'Anna di Pisa, dove dirige il Phd in innovation, sustainability and healthcare ed è direttore del Green economy observatory alla Bocconi di Milano. Quali sono i pericoli di una transizione ecologica accelerata nel rapporto tra aziende e consumatori? «Molte aziende incorrono in un errore: la vaghezza e l'inconsistenza dei messaggi ambientali che trasmettono al mercato e, più in generale ai propri interlocutori. Questo, da una parte, può accrescere la diffidenza dei consumatori, sempre più maturi e meno disposti ad accontentarsi di messaggi generici di impegno verso l'ambiente; dall'altra, rischia di appiattire l'immagine aziendale rispetto a quella dei concorrenti». Non ci sono certificazioni che attestino il grado di impatto ambientale di un prodotto? «È questo il punto. Manca la capacità di valutare gli impatti ambientali dei prodotti per presentarli ai mercati e promuoverli con buona ragione avendo certezza che abbiano impatto ambientale inferiore rispetto allo stato attuale. Manca nelle aziende lo sforzo di promuovere i prodotti su base scientifica e aumenta il rischio di falsificazioni, di spacciare un prodotto per quello che non è. Si dice in modo generico che “fa bene all'ambiente", quando in realtà servirebbe un'analisi più approfondita. Le aziende dovrebbero dimostrare che quanto dicono è vero». Si va verso un'economia green troppo in fretta? «L'accelerazione della transizione ecologica comprende misure diverse, alcune sono ponderate e altre possono avere controindicazioni. L'auto elettrica, ad esempio: l'energia per le batterie, per essere davvero a scarso impatto ambientale, dovrebbe venire da fonti rinnovabili. Inoltre va ampliato il circuito di recupero delle batterie esauste». Quindi quando si dice che un'auto elettrica ha impatto zero non è del tutto vero? «Proprio così. Innanzitutto essa utilizza energia che non viene da fonti rinnovabili e poi è dotata di dispositivi che sono difficili da smaltire, come le batterie. Va comunque detto che, facendo un'analisi comparativa con l'auto a carburanti fossili, il veicolo elettrico è vantaggioso. Comunque, non esiste un impatto zero. Chi dice questo commette una mistificazione. La verità è che tramite una serie di interventi, con l'ottimizzazione dell'uso di materiali, si può diminuire l'impatto ambientale di un prodotto». E l'obiettivo della carbon neutrality? «Essa non significa eliminare il gas serra. Qualsiasi processo produttivo genera un impatto ambientale con l'emissione di CO2. Le politiche a favore della decarbonizzazione sono graduali e diminuiscono le emissioni di CO2, ma non arriveranno mai a zero. Verranno compensate dall'acquisto di crediti di emissione. Molte aziende vantano l'utilizzo di materiale riciclato per gli imballaggi anche se arrivano appena al 20% quando in molti casi si può arrivare al 100%. Molte altre vantano performance ambientali superiori ai concorrenti senza presentare dati che lo attestino, inventando prodotti autocertificati e loghi colorati di verde. C'è la tendenza di valorizzare sbrigativamente un prodotto senza preoccuparsi di farlo certificare. La moda della sostenibilità crea molta confusione nel consumatore».

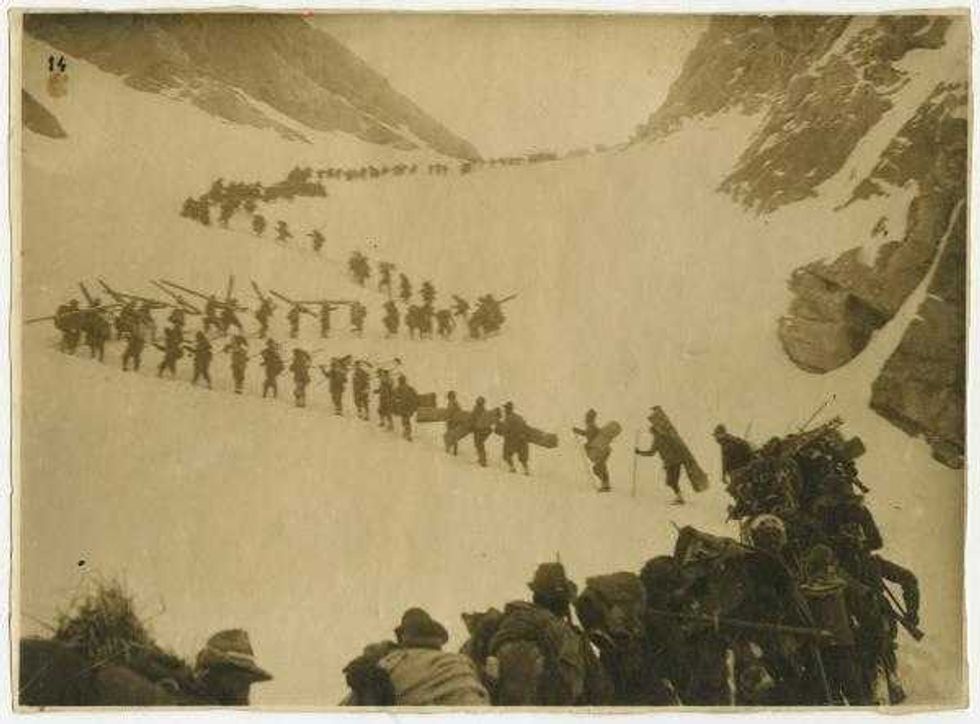

A gettare le basi dell’industria cinematografica italiana (e milanese) aveva contribuito in modo determinante l’artista e fotografo Luca Comerio. Personalità estrosa, era stato fotografo ufficiale del Re Umberto I alla fine dell’Ottocento. Pioniere del fotoreportage, aveva immortalato importanti fatti di cronaca come i moti di Milano del 1898 repressi nel sangue dal generale Bava Beccaris. All’alba del secolo XX, alla macchina fotografica affiancò l'ultimo ritrovato della tecnica: la cinepresa.

Nei primi anni della storia del cinema mondiale, sull’onda del successo internazionale delle prime pellicole di intrattenimento francesi come Voyage dans la Lune di Georges Meliès (1902), Comerio volle sperimentare la via della produzione cinematografica a Milano. Nel 1907 attrezzava una prima sala di posa in via Serbelloni, in pieno centro storico. L’anno successivo assieme agli altri pionieri milanesi della «S.a.f.f.i.» (Società anonima Fabbricazione Films Italiane) si allargava fondando la «S.a.f.f.i./Comerio» che nel 1908, nel quartiere periferico di Turro, realizzò una grande struttura in acciaio e vetro per la produzione cinematografica. Attratto fatalmente dal richiamo dell’attualità, il cinegiornalista milanese sarà autore di preziosi reportages dal fronte della guerra Italo-turca, mentre la casa di produzione sfornava cortometraggi eclettici, dal documentario al genere comico con personaggi diventati popolari tra il pubblico, fino ai documentari, e alla rappresentazione cinematografica di grandi classici del teatro e della letteratura come l’«Amleto» di Shakespeare. La nuova industria dell’intrattenimento, oltre al pubblico delle prime sale cinematografiche, cominciò ad attrarre anche il capitale. Fu dall’incontro del talento di Comerio con la nobiltà imprenditoriale del capoluogo lombardo che nacque la casa di produzione «Milano Films», fondata nel 1909 dal conte Pier Gaetano Venino assieme al barone Paolo Ajroldi di Robbiate e al conte Giovanni Visconti di Modrone. I nuovi capitali permisero l’apertura di nuovi teatri di posa all’avanguardia nel quartiere della Bovisa, allora considerati tra i più avanzati al mondo, dove il lavoro prevedeva l’integrazione di tutte le fasi produttive, incluse la postproduzione e la distribuzione. Furono le basi che permisero alla «Milano Films» di realizzare il primato del primo lungometraggio italiano (circa 1.400 metri di pellicola per un tempo di proiezione di attorno ai 68 minuti). Prodotto tra il 1909 e il 1911, «L’Inferno» era un concentrato di tecnica e effetti speciali, girato sia negli studios milanesi che in esterna sulla Grigna. Il costo dell’opera era considerato ai tempi fantasmagorico: 100.000 lire. Centinaia di comparse affiancavano gli attori principali Salvatore Papa nel ruolo di Dante e Arturo Pirovano in quello di Virgilio. Tre furono i registi: Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Alfonso Padovan. Le scene, che riprendevano la prima cantica della Commedia, erano ben 54, anticipate da brevi quadri narrativi di testo. Ciò che rendeva modernissimo il primo «kolossal» nato a Milano era l’uso della cinepresa con inquadrature che uscivano dal campo lungo, retaggio del teatro, dando plasticità unica alle scene. Soprattutto l’uso degli effetti speciali stupì il grande pubblico con sovraimpressioni, trasparenze, montaggio a inquadrature multiple e la manipolazione della scala, per creare realistici giganti mitologici. Le grandi scenografie e la massa di comparse rendevano ancora più drammatica l’ambientazione agli inferi. Furono anche usati effetti pirotecnici, botole per far scomparire i dannati e fondali neri per creare effetti di smembramento dei corpi degli attori.

Il capolavoro della Milano Films fu presentato al pubblico dopo un battage pubblicitario senza precedenti, organizzato dall’imprenditore e distributore napoletano Gustavo Lombardo. E proprio nella città partenopea, al teatro Mercadante, l’«Inferno» fu proiettato per la prima assoluta il 2 marzo 1911. Il lancio fu disturbato da un primo caso di presunto plagio da parte della casa di produzione Helios di Velletri, che presentò contemporaneamente una sua versione ridotta della Commedia dantesca, che creò confusione tra gli spettatori. Tanto che la «Milano Films» dovette pubblicare alcuni avvisi di diffida sui giornali. «L’Inferno» fu presentato anche all’estero ed ebbe notevole successo negli Stati Uniti, dove l’impero del cinema di Hollywood non era ancora nato. Il futuro della «Milano Films» fu tuttavia effimero. Mentre Comerio si dedicava negli anni successivi al reportage (filmò tra le altre cose la guerra degli Alpini sull’Adamello), questi veniva gradualmente estromesso dalla casa di produzione che lui stesso aveva contribuito a fondare. La società andò in crisi a causa della difficile situazione postbellica e della nascente concorrenza estera, più forte economicamente. Chiuderà i battenti nel 1926, mentre Luca Comerio finì disoccupato, dopo aver realizzato ancora documentari importanti come quello sull’impresa dannunziana di Fiume e la cronaca del Giro d’Italia. In povertà e colpito da una forte depressione, si spense il 5 luglio 1940 presso l’ospedale psichiatrico di Mombello, in Brianza.

Tre anni prima Mussolini aveva inaugurato Cinecittà, eleggendo Roma a capitale del cinema italiano.

Continua a leggereRiduci

Il direttore Maurizio Belpietro commenta il decreto sicurezza smontando il mito dello «scudo penale» e rilanciando il tema della tutela legale per le forze dell’ordine. Al centro anche il nodo della giustizia: errori giudiziari, responsabilità dei magistrati e un sistema che, secondo il direttore, applica pesi e misure diversi.