Il Pil cresce e zittisce i catastrofisti: la manovra correttiva non servirà

- I dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio mostrano che non c’è nessun allarme, a differenza di quanto sostenuto da sinistra e giornaloni. Resta però l’incognita dei rischi legati al commercio internazionale.

- Presentato il bilancio 2023 dell’Agenzia delle entrate. Maurizio Leo: «Niente caccia alle streghe ma ricerca puntuale». Giancarlo Giorgetti: «La riforma del Fisco sarà completa entro primavera».

Lo speciale contiene due articoli.

È passata una settimana da quando l’Istat ha reso noto il dato sulla crescita del Pil nel quarto trimestre che ha sorpreso rispetto alle attese - facendo segnare un +0,2% sul trimestre precedente, un +0,5% sul quarto trimestre 2022 e un +0,7% 2023 su 2022 - e da allora siamo alla vana ricerca sui maggiori quotidiani nazionali di titoli e notizie in merito.

Il tema è stato a volte del tutto assente, anche dalle pagine interne; in altri sparuti casi, abbiamo dovuto sfogliare molte pagine prima di trovarne traccia. Unica eccezione la prima pagina del Sole 24 Ore di mercoledì 31 gennaio.

Per fortuna venerdì ci ha pensato l’Ufficio parlamentare di bilancio a riaccendere i riflettori sull’argomento. E l’ha fatto riportando cifre favorevolmente sorprendenti per il 2024.

Eppure ricordiamo bene quel «Rallenta la crescita italiana», in apertura di prima pagina del Corriere della Sera del 1° agosto. All’indomani del deludente dato (-0,4% sul trimestre precedente che però aveva chiuso a +0,6%) relativo alla crescita del Pil del secondo trimestre 2023.

Questa volta nessun titolo di apertura. Nonostante anche il dato del quarto trimestre meriti diverse considerazioni, quasi tutte positive per il nostro Paese. E questo spiega l’assenza dalla prima pagina di quotidiani come La Repubblica o La Stampa - il primo recentemente bollato come «giornale partito» di opposizione da Giuliano Ferrara sul Foglio - o la prospettiva distorta offerta dal Corriere della Sera, dove campeggiava in prima un «vola il Pil in Spagna» con un’evidenza addirittura superiore a quella data dai maggiori quotidiani spagnoli.

Sono diverse le chiavi di lettura del dato del quarto trimestre 2023 che vanno evidenziate. La prima è il confronto internazionale eseguito sia osservando l’ultimo trimestre sia allargando la prospettiva alla ripresa post pandemica. Ed è proprio così che si ridimensiona la Spagna. Infatti ponendo pari a 100 il Pil del quarto trimestre 2019 (l’ultimo pre pandemico), l’Italia è cresciuta del 3,9%, la Spagna del 2,9%, la Francia dell’1,7% e la Germania, fanalino di coda, dello 0,01%. Insomma la Spagna ha fatto peggio di tutti negli anni peggiori della pandemia e ora sta semplicemente recuperando, e ciononostante resta ampiamente dietro di noi.

È la differenza che passa tra guardare i dati del Pil con lo zoom o con il grandangolo.

Inoltre osservando i dati delle variazioni congiunturali di tutti i trimestri del 2023, l’Italia è quasi sempre tra i Paesi dell’Eurozona che cresce relativamente di più. La Francia nell’ultimo trimestre ha fatto segnare variazione nulla e la Germania -0,3% rispetto al trimestre precedente. Anche rispetto al quarto trimestre 2022, l’Italia segna un +0,5%, la Francia +0,7% e la Germania -0,2%.

È indubbio che parliamo di variazioni comunque asfittiche ma, nella difficoltà generale, l’Italia ha mostrato un leggero dinamismo dei consumi delle famiglie - spinti dall’aumento dell’occupazione, delle retribuzioni contrattuali e da un discreto aumento dei redditi grazie al taglio del cuneo fiscale - e delle esportazioni nette. Gli investimenti hanno invece frenato.

Abbiamo sofferto molto meno rispetto alla Germania il contraccolpo della crisi dei prezzi energetici, o meglio, abbiamo subito trovato delle contromisure non disponibili per i tedeschi, come il gas algerino, azero e il Gnl in arrivo nei nostri porti. Ci ha aiutato anche una maggiore diversificazione settoriale verso comparti non particolarmente energivori, al contrario della chimica e dell’automotive tedesco.

Intendiamoci, l’industria ha arrancato ma decisamente meno rispetto alla Germania. E, soprattutto, hanno fornito un buon contributo le esportazioni e la bilancia commerciale non è più zavorrata dal costo dell’import di gas e petrolio a prezzi fuori controllo.

L’Upb per il 2024 prospetta uno scenario molto simile, con consumi delle famiglie in primo piano comunque soggetti a molta incertezza con l’export che continuerà ad aiutare.

Ma è sullo scenario della crescita che arrivano le vere sorprese che smentiscono chi, peraltro legittimamente, usa questi dati come strumento di lotta politica.

Infatti la crescita del PIL per il 2024 è prevista pari al 0,8% e già qui emerge una discreta differenza con lo 0,6% diffuso da Banca d’Italia con il bollettino di qualche settimana fa. Ricordiamo bene che quel dato aveva scatenato la solita sequela di titoli (da «Pil fermo» del Sole a «Bankitalia taglia le stime di crescita» del Corriere») che evidenziavano la preoccupante differenza con la crescita del 1,2% che il governo aveva inserito nella Nadef e su cui aveva impostato tutta la manovra. Fino a paventare l’idea di una manovra correttiva in estate.

Ebbene, secondo l’Upb non esiste alcun allarme. Perché non è alla crescita del Pil reale che bisogna guardare ma a quella nominale - cioè comprensiva dell’effetto aumento dei prezzi - per calcolare il deficit/Pil e il debito/Pil. E questo numero è inchiodato al 4,0% secondo l’Upb, contro il 4,1% della Nadef. Una differenza irrilevante. Anche se la crescita reale è più bassa, il deflatore del Pil (che bisogna aggiungere al Pil reale per ottenere il Pil nominale) è salito dal 2,9% al 3,2% e i conti sono comunque in ordine. Secondo Bankitalia, l’onere medio del debito pubblico è attestato intorno al 3% con una vita media residua pari a 7,8 anni e quindi quel 4% di crescita del Pil è ben superiore al costo medio del debito e consente la stabilizzazione del debito/Pil anche con un disavanzo primario. Non lo diciamo noi, è matematica.

Per il resto, l’Upb avverte che l’andamento dell’economia nel 2024 sarà fortemente condizionato dalle variabili cosiddette esogene, cioè non controllabili, collegate all’andamento del commercio internazionale e ai tanti focolai di tensione politica. Ma a questo ci siamo ormai abituati e sappiamo che dovremo tenere a lungo le cinture di sicurezza allacciate e tenere lontani i profeti di sventura.

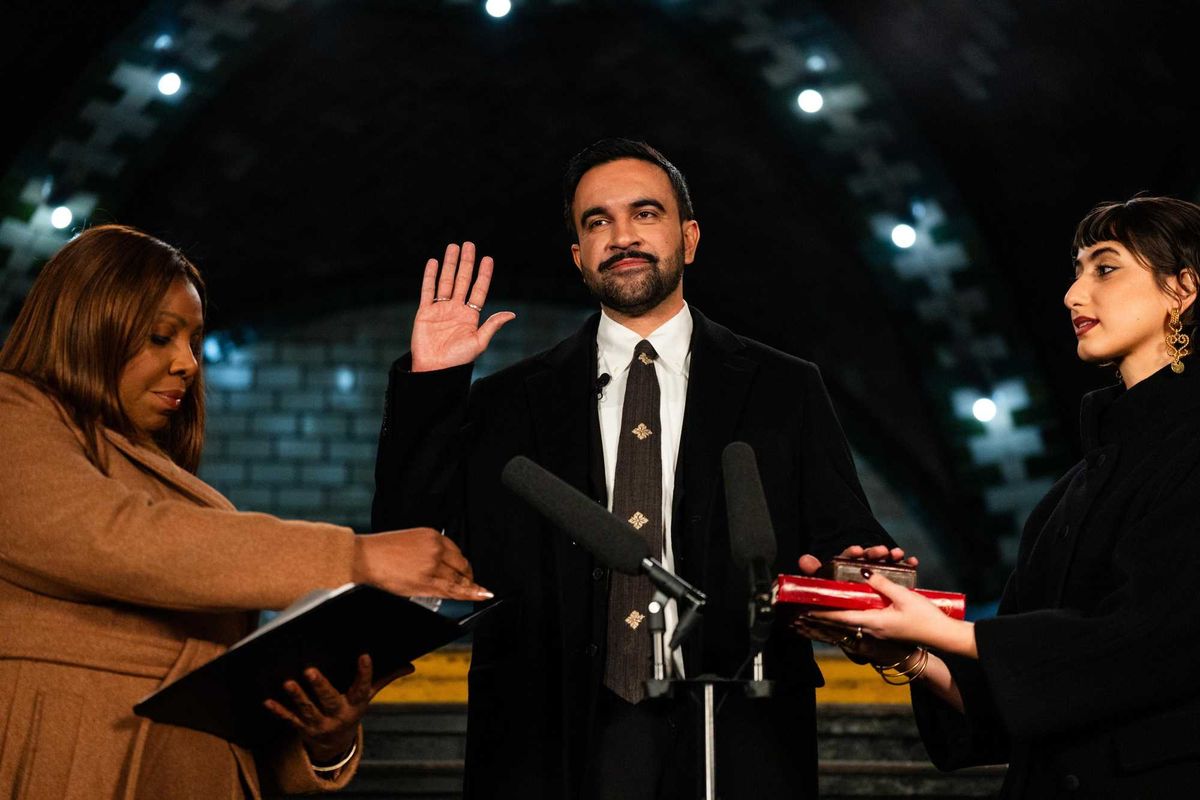

Lotta all’evasione, 4,5 miliardi in più

Sulla delega fiscale è in corso un «lavoro inteso» con i decreti legislativi: alcuni sono stati fatti, «altri lo saranno a breve e l’ambizione alta, di riscrivere il sistema fiscale, che era nel programma di governo, dovrebbe concludersi entro la primavera». Lo ha detto ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo alla presentazione dei risultati 2023 dell’Agenzia delle entrate insieme con il viceministro Maurizio Leo. Il bilancio è stato presentato dal direttore, Ernesto Maria Ruffini. Dal recupero dell’evasione dovuto all’attività dell’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-riscossione, lo Stato ha incassato 24,7 miliardi di euro di risorse nel 2023, 4,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente (+22%). L’importo sale a 31 miliardi se si considerano anche i 6,7 miliardi recuperati per gli altri enti (dall’Inps ai Comuni). L’importo complessivo supera l’ultima manovra da 28 miliardi. Nel dettaglio, i 24,7 miliardi di recupero complessivo derivano per 11,6 miliardi da versamenti seguiti ai controlli; per 3,8 miliardi da cartelle di pagamento; per 4,2 miliardi sono frutto di attività di promozione della compliance, obiettivo incluso tra quelli del Pnrr e ampiamente raggiunto (con un balzo in avanti di 1 miliardo rispetto al 2022 con un +31%). L’altro dato rilevate è che sale il gettito spontaneo nel 2023: le somme versate spontaneamente dai cittadini per i principali tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate (imposte dirette, indirette, regionali e comunali) ammontano a 536,2 miliardi, con un aumento di 26,6 miliardi rispetto al 2022 (+5%). Cala, invece, di 23 miliardi, scendendo dagli 89,5 miliardi del 2016 ai 66,5 miliardi del 2021, il tax gap, cioè l’indicatore utilizzato per calcolare l’evasione fiscale che misura la differenza tra l’ammontare totale delle imposte che si verserebbero in base agli obblighi fiscali e quello realmente incassato. Il dato rappresenta il gettito non riscosso a causa di frodi, evasione, elusione, mancati versamenti, errori e omissioni involontari e non considera le accise e l’Imu.C’è «un grande tema del magazzino, dell’accertato non riscosso. Quando incontro le agenzie di rating e iniziano a chiedermi conto del debito pubblico italiano faccio notare che metà sarebbe coperto qualora questo magazzino non esistesse», ha sottolineato Giorgetti. Aggiungendo che «l’Agenzia delle entrate ha un ruolo scomodo, delicatissimo, di alta sensibilità, che però è decisivo, cruciale per segnare la riuscita di questa operazione. Da un lato c’è la volontà di instaurare un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente, dall’altro rimane chiaro che la capacità di disporre di imposte è decisiva per assicurare il funzionamento dello Stato». Leo poi, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha ribadito: «Non ci sarà nessuna persecuzione dei soggetti che non si sono allineati con il Fisco, ma cercheremo di sapere perché il contribuente non si adegua. Nessuna caccia alle streghe ma una ricerca puntuale».Dalle frodi, sul fronte dell’evasione, sono stati recuperati 7,6 miliardi, sotto forma di «minori uscite». Rilevante poi il dato sulle partite Iva «apri e chiudi», che con le recenti norme ha visto chiudere circa 2.300 posizioni di imprese nate solo per accumulare crediti. All’Agenzia delle entrate riscossione si devono invece 14,8 miliardi. Di questi 8,1 miliardi già ricompresi nei dati delle Entrate e 6,7 miliardi riscossi per conto di Inps (3,7 miliardi), Comuni (1 miliardo) e altri enti (Inail, ministeri, prefetture). La sola rottamazione quater ha fruttato 6,8 miliardi dalle prime due rate, con 3 milioni di contribuenti interessati e 3,8 miliardi di domande di adesione presentate.