I musei espongono l'ottava arte: guida alle mostre con la realtà aumentata

- Il primo visore nacque alla fine degli anni Cinquanta negli Stati Uniti e serviva per vivere esperienze parallele durante la proiezione di pellicole cinematografiche. Nel 2017 i guadagni globali della Vr si aggiravano attorno ai 2,7 miliardi di dollari ma, secondo le previsioni di Goldman Sachs, entro il 2020 supereranno ampiamente i 24 miliardi.

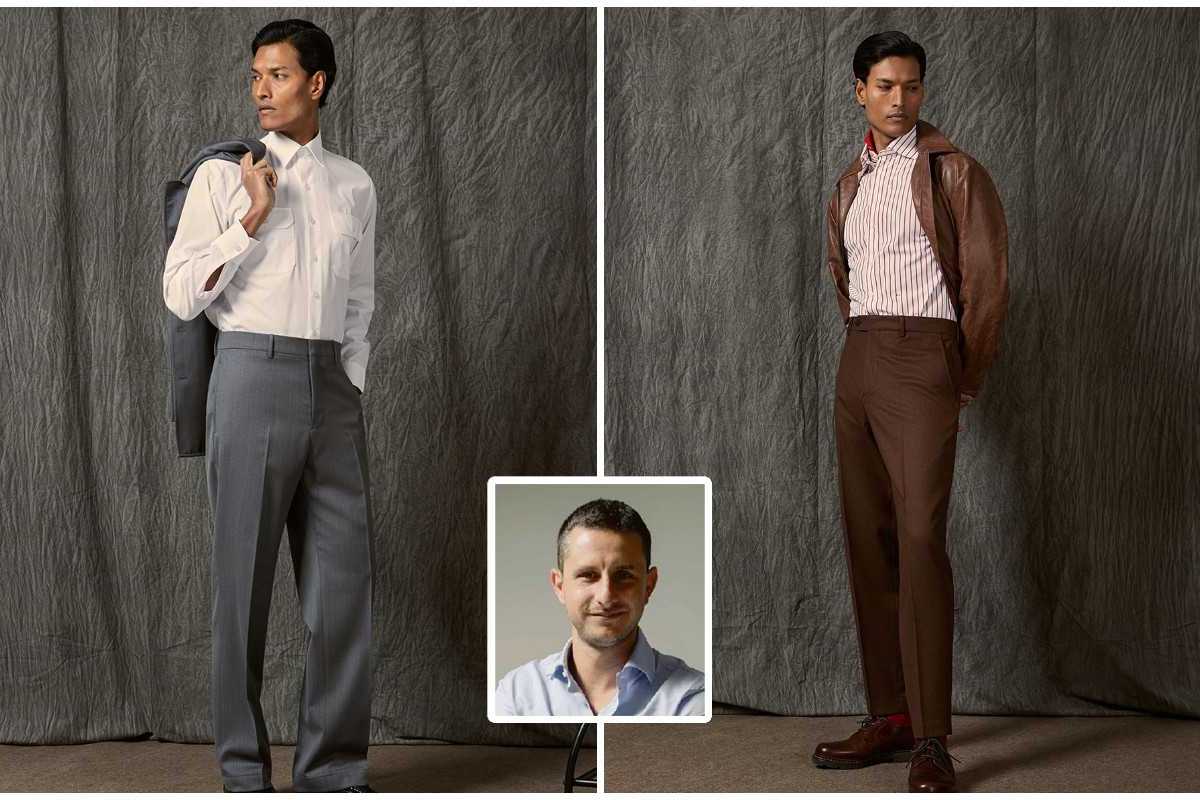

- Stefano Fake di Fake Factory è tra i principali esponenti delle realtà esperienziali applicate al mondo della cultura. «La realtà aumentata è l'ottava arte e rivoluzionerà il mondo come successe in passato con il cinema».

- Da Torino a Montecatini. Rivedere l'Ara Pacis con i suoi colori originali ma anche trasformata grazie a proiezioni e giochi, sperimentare in prima persona la creatività di Kandinskij, immergersi nei quadri di Monet o trasformarsi in un arciere medievale al Castello Sforzesco: l'immaginazione prende vita grazie agli oculus e alla tecnologia.

- Google Arts & Culture è un progetto innovativo che permette di visitare oltre 1.800 musei senza alzarsi dal divano. La loro ultima impresa? Riunire le 36 opere di Vermeer, anche quella rubata 28 anni fa.

Lo speciale contiene sette articoli, una gallery fotografica e video

Non si può toccare, ma solo vedere o sentire. Eppure permette di immergersi completamente in un mondo parallelo, viaggiare nel tempo, nel passato e addirittura nel futuro. Il tutto, restando comodamente seduti sul divano di casa.

Si chiama realtà virtuale, o realtà aumentata, o ancora intelligenza artificiale. Tre definizioni, ben diverse tra di loro, accomunate dal un unico obiettivo: quello di portare «oltre» lo spettatore, arricchendo o addirittura ricreando la realtà intorno a lui.

La storia della realtà virtuale è tutt'altro che recente. Il primo esperimento aveva il nome di Sensorama. Non era un visore, bensì una macchina che permetteva agli spettatori di una pellicola cinematografica di provare sensazioni tattili, visive e uditive extra rispetto a quelle proposte dal film che stavano guardando. Questo macchinario che non era altro che una cabina in cui inserire tutto il capo venne progettato nel 1957 da Morton Heiling. Lo stesso Heiling che, tre anni dopo, nel 1960, brevettò il primo visore. Noto con il nome di head mounted display, Hmd, era dotato di cuffie e un foto che spingeva aria sul viso di chi lo indossava. Il progetto, tuttavia, rimase solo sulla carta. A causa dei costi elevati e della mancanza di tecnologie consone, Hmd rimase solo una visione del regista statunitense. L'idea di Heiling, tuttavia, conquistò l'interesse dell'esercito a stelle e strisce che, nei primi anni Sessanta, iniziò lo sviluppo di visori per studiare gli effetti sulla mente e aiutare i soldati a superare traumi o a facilitare il loro addestramento. I costi di questi apparecchi (che negli anni successivi iniziarono a essere sviluppati da tutti i grandi big dell'industria tecnologica) rimase proibitivo fino agli anni Ottanta. In quel periodo, un visore poteva costare oltre i 90.000 dollari e offriva una qualità grafica povera e poco più che soddisfacente.

Se l'universo della tecnologia da indossare sembrava dimenticato negli anni Novanta, con solo un accenno da parte di Nintendo con la creazione del Nintendo Virtual Boy, un joystick collegato a un caschetto con degli occhiali con cui giocare «muovendosi», nei primi anni Duemila qualcosa cambiò repentinamente. Era il 2007 quando Steve Jobs presentò al mondo il primo iPhone. Il melafonino, così rivoluzionario nelle sue dimensioni ridotte, riapri immediatamente la corsa al «fare di più» e «meglio» del giovane visionario di Cupertino. Nacquero così i primo Oculus rift. Palmer Luckey presentò con i suoi tre soci la vera rivoluzione della realtà virtuale nel 2012 creando una campagna su Kickstarter, un incubatore digitale di startup. Il progetto, così dettagliato e futuristico, raccolse 2,3 milioni di dollari in pochi mesi. La barriera con la realtà virtuale era stata rotta: subito dopo la messa in commercio degli Oculus rift arrivarono molte altre opzioni di occhialoni per catapultarsi in altri mondi. Sony pensò di applicare immediatamente la tecnologia al gaming e al suo prodotto più di successo creando la Playstation Vr. Htc presentò invece Vive, un prodotto creato anche in questo caso per unire il mondo dei giochi a quello della realtà virtuale. Google, pensò invece a qualcosa di low cost per combattere i costi elevatissimi di questi accessori. Nasce così cardboard, un cartoncino pieghevole in cui, una volta inserito il proprio smartphone, si poteva visitare luoghi virtuali senza spendere centinaia (o migliaia) di dollari.

A dimostrare l'interesse nella realtà virtuale sono i numeri. Nel 1995, nonostante i costi proibitivi e la grafica piena di errori, vennero venduti nel mondo oltre 770.000 Nintendo Virtual Boy. Dalla sua messa in vendita nel 2014, i cardboard di Google hanno venduto oltre 2 milioni di pezzi in tutto il mondo. E qualcosa di simile si può dire per il Samsung Gear Vr che venendo venduto a “soli" 99 dollari, nel 2015 divenne sold out in tutto il mondo a sole 48 ore dalla sua messa sugli scaffali.

Negli ultimi anni le parole «realtà virtuale» e «realtà aumentata» vengono ripetute senza sosta in ogni campo. Dall'intrattenimento al gaming passando per la salute e la cultura, i passi verso la creazione di universi esplorabili stando comodamente seduti nella propria casa è stata rapida e inesorabile. In un report, Goldman Sachs ha stimato che se nel 2017 i guadagni globali della Vr si aggiravano attorno ai 2,7 miliardi di dollari, entro il 2020 supereranno ampiamente i 24 milioni. Ma non solo. Entro il 2025 nel mondo saranno venduti 249 milioni di visori che serviranno, principalmente, al mondo dei videogames che vivrà un nuovo capitolo della sua vita e a quello della salute, con la possibilità di effettuare operazioni difficilissime visualizzando davanti al paziente le istruzioni per portare a termine le pratiche mediche con successo e senza errori.

Nel futuro il mondo dei visori e della realtà virtuale sarà sempre più protagonista, anche nel mondo della cultura e degli eventi. Ne solo la prova le decine di mostre che in tutto il mondo stanno conquistando milioni di spettatori grazie alla possibilità di immergersi all'interno di epoche diverse o di scoprire dettagli sulla vita degli autori e sulle opere esposte. Sfuggire dalla realtà sembra quasi più una necessità che una moda, e quello che veniva identificato da molti come un «vezzo passeggero» sta diventando una vera e propria consuetudine in grado di modificare, nel profondo, le nostre abitudini quotidiane.

Marianna Baroli

Le parole da conoscere per comprendere la realtà virtuale

Per comprendere meglio le nuove tecnologie che interesseranno l'universo della cultura nei prossimi anni, abbiamo stilato un breve glossario che espone, in modo essenziale, il significato dei termini più utilizzati dalle aziende tecnologiche che hanno a che fare con il mondo 2.0.

Installazione immersiva

Un'installazione o esperienza immersiva è uno spettacolo audiovisivo che si svolge in un ambiente più o meno grande, sulle cui pareti viene proiettata un'opera multimediale a 360 gradi. Tecnologicamente si tratta quindi di creare un'esperienza di realtà aumentata sulle pareti della stanza, attraverso l'utilizzo di videoproiezioni.

Realtà virtuale

Si utilizza il termine realtà virtuale - abbreviato Vr - per descrivere un'esperienza creata con sistemi a casco, occhiali o visori, all'interno di uno spazio tridimensionale creato per far viaggiare lo spettatore all'interno di un ambiente o una situazione.

Realtà aumentata

Con il termine realtà aumentata - Ar - si fa principalmente riferimento a quelle applicazioni per visori, tablet o smartphone che intervengono sulla realtà inquadrata dalla telecamera dello strumento utilizzato, inserendo grafiche, ricostruzioni, informazioni e tanto altro ancora. In definitiva, la realtà aumentata permette di "aumentare" ovvero arricchire la realtà.

New media

I nuovi media, o media digitali, sono quei mezzi di comunicazione di massa sviluppati dopo la nascita dell'informatica e in correlazione ad essa. Fanno parte di questa definizione sia smartphone e videogiochi che realtà virtuale e aumentata.

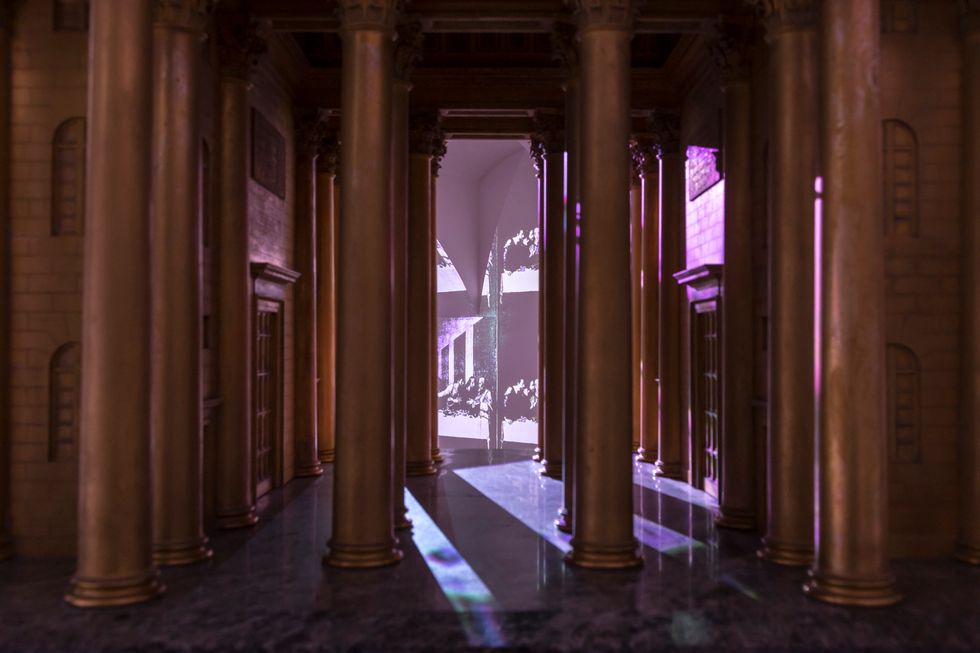

The Fake Factory

The Fake Factory nasce nel 2001 a Firenze da un'idea dell'artista e video design Stefano Fake, insieme a un gruppo di giovani videographer e visualmaker italiani. Lo studio diventa ben presto un punto di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo di progetti legati ai «new media». Insieme a installazioni luminose architetturali, produzione video e televisiva e scenografie, The Fake Factory crea ambienti visivi per musei, gallerie ed eventi culturali. Tra i loro progetti dell'ultimo anno annoverano la Caravaggio Experience a La Venaria Reale di Torino (e poi nel resto del mondo), la Klimt Experience al Mudec di Milano e la recentemente conclusa Inside Magritte alla Fabbrica del Vapore, sempre a Milano. Per Stefano Fake l'arte immersiva, di cui si occupa da oltre un decennio, è «l'ottava arte» dove convergono architettura, scultura, pittura, musica e ovviamente le nuove tecnologie.

Il settore dei «new media» si muove molto velocemente, come è cambiato il vostro lavoro da quando avete iniziato nel 2001?

«È dagli inizi che utilizziamo videoproiezioni, monitor, luci e suoni per immergere lo spettatore in un flusso visivo a 360°, ma la nostra ricerca e le richieste dei clienti ci hanno portato nel 2005 a inserire anche immagini, fotografie e riproduzioni di arte all'interno degli ambienti immersivi. Inizialmente però non avremmo mai pensato che la gente avrebbe pagato per vedere scenografie virtuali».

Cosa vi ha fatto cambiare idea?

«Il successo della mostra Van Gogh Alive, realizzata da Iannuzzi, Siccardi e Gatto per la Cava di Beaux in Provenza ci ha sorpreso. Quando l'ho vista, ho pensato: "ma è quello che noi facciamo da anni!". Così ho iniziato a cercare persone interessate a sostenerci dal punto di vista economico e produttivo per creare una nostra mostra immersiva. È così che insieme a MEDIALART abbiamo dato vita alla Caravaggio Experience nel marzo del 2016».

La stessa mostra che nel 2018 avete portato in Messico, al museo Munal.

«In soli 5 mesi siamo arrivati a 164.000 spettatori. Per quella particolare mostra abbiamo per la prima volta ideato un'esperienza immersiva con un originale di Caravaggio - La Buona Ventura - proveniente dai Musei Capitolini di Roma».

Non definite i vostri progetti «mostre» ma «esperienze immersive nell'arte». Come mai?

«Ho pensato che questo nuovo modo di rappresentare l'arte avesse bisogno di un nome differente da quello di "mostra", usato per indicare esposizioni d'arte tradizionali. Negli anni il termine che ha preso maggiori consensi è stato "esperienza immersiva dell'arte". Si definisce così un'esposizione dove gli elementi caratteristici e fondanti sono l'utilizzo di dispositivi digitali di riproduzione dell'immagine e la creazione di stanze immersive, dove il pubblico è letteralmente avvolto dalle proiezioni. In Italia però si parla ancora molto spesso di "mostra immersiva", per semplificazione».

The Fake Factory ha un format espositivo ben preciso. Ci puoi raccontare come si sviluppa una delle vostre «esperienze immersive»?

«Il nostro format prevede la creazione di diverse stanze, diverse situazioni scenografiche ed esperienziali in cui il grado di immersività ha valori e modalità differenti. Generalmente, le nostre esposizioni sono divise in cinque spazi:

1. Sala introduttivo-didattica, dove le informazioni su vita e opere degli artisti sono affidate a monitor HD dove mostriamo aneddoti sulla loro vita e dettagli sulle opere in modo dinamico. Le informazioni scritte come nelle tradizionali mostre sono ridotte al minimo. A volte utilizziamo dei sistema che attraverso lo smartphone rimandano a una pagina web con contenuti a approfondimenti.

2. Sala immersiva, dove pareti di proiezione alte circa 6 metri e lunghe dai 15 ai 40 metri avvolgono lo spazio. Questo è lo spazio dove l'opera multimediale che abbiamo realizzato si sviluppa raccontando in modo creativo le opere degli artisti in una successione di capitoli caratterizzati ciascuno da una differente idea grafica. La caratteristica di questa sala è di essere vissuta dal pubblico come una dimensione collettiva, con gli spettatori seduti al centro della scena avvolti da suoni, musica e immagini.

3. Sala degli specchi, dove il concetto di sindrome di Stendhal è portato alla sua massima espressione, in un ambiente dove ti senti dentro ai quadri e agli effetti di videografica, con una illusione ottica di smarrimento e perdita delle proporzioni. In questa stanza ho portato una mia invenzione scenografica che risale al 2009 che utilizza sia proiezioni che specchi.

4. Sala "Oculus VR o HTC Vive", dove attraverso gli appositi visori si entra in dei mondi tridimensionali ispirati alle opere degli artisti.

5. Sala con elementi scenografici reali, dove si mettono in mostra una serie di elementi "analogici" per approfondire la conoscenza dell'artista. Ci sono riproduzioni a dimensioni reali, oggetti fuori scala, elementi tattili e piccolo scenografie che riproducono atelier di pittura o quant'altro possa diventare materia di interazione reale».

Quanto impatta in termini di ricavi l'utilizzo della realtà virtuale in una mostra?

«Contrariamente a quanto si pensa le mostre immersive non sono per nulla economiche perché prevedono la costruzioni delle scenografie, la stanza degli specchi, l'installazione di proiettori ad alta luminosità e definizione e sistemi audio surround. Quindi, in base alla grandezza dello spazio, bisogna sostenere costi che vanno dai 50.000 ai 200.000 euro. Il guadagno dipende completamente dall'apprezzamento dei visitatori. La Caravaggio Experience così come la Klimt Experience si avvicinano globalmente a mezzo milione di spettatori ciascuna».

A quali progetti state lavorando?

«Quest'anno si celebra un anniversario importante, sono passati 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e abbiamo progetti a lui dedicati. Abbiamo iniziato con le celebrazioni sul Ponte Vecchio a Firenze attraverso il videomapping e l'1 marzo abbiamo inaugurato Leonardo & Warhol - The Genius Experience presso la Cripta di San Sepolcro a Milano. Il prossimo progetto arriverà a maggio».

Quanto tempo impiegate a creare una mostra immersiva?

«Circa sei mesi. Le fasi produttive prevedono uno studio dell'artista su cui vogliamo lavorare con la consulenza di uno o più storici dell'arte per definire i temi e le opere da mostrare. Passiamo poi alla scelta della location, la progettazione delle stanze, la realizzazione dei video e infine la costruzione della mostra in logo».

Quale progetto - ad oggi - vi rende più orgogliosi?

«È sempre impossibile scegliere "il figlio" preferito. Caravaggio Experience è sicuramente quello che ha dato inizio a questo percorso, ma dalla prima all'ultima siamo orgogliosi di aver contributo a diffondere l'arte con un nuovo format che ha rinfrescato molto l'idea di fruizione dell'arte nel nuovo millennio».

Quanto è importante diffondere la cultura, nella società di oggi?

«Enormemente. Noi facciamo questo lavoro soprattutto perché amiamo l'arte, sia del passato che del presente. Di fatto le installazioni immersive sono un omaggio ai grandi del passato attraverso estetiche e tecnologie più vicine all'arte contemporanea e alla videoarte. Le nostre experience devono stimolare il pubblico a conoscere gli artisti e l'arte, con una fruizione dove comunque l'aspetto esperienziale ed emozionale è molto forte».

Qual è il vostro target principale per queste esperienze?

«Il feedback più positivo ci viene dalle famiglie perché i bambini adorano le installazioni immersive. Per loro diventa un modo di conoscere l'arte senza i rituali e i limiti delle mostre tradizionali».

Quali applicazioni potranno avere VR/AR in futuro?

«Grazie agli sforzi delle grandi case produttrici, noi creatori possiamo concentrarci sugli aspetti estetici ed emozionali, invece che dover pensare a quelli tecnici. Siamo nella fasce nascente di una nuova forma di spettacolo, come è stato il cinema all'inizio del Novecento. Il futuro è ancora tutto da scrivere».

Mariella Baroli

«L'Ara com'era». Museo dell'Ara Pacis, Roma

«Pochi monumenti sono riusciti a trasmette, come l'Ara Pacis, credenze, ideali e ambizioni di una classe dirigente all'apice del suo potere». Proprio per questo motivo, l'altare monumentale è stato soggetto al primo intervento sistematico di valorizzazione - attraverso la realtà aumentata e virtuale - del patrimonio culturale di Roma. L'Ara com'era è un «racconto multimediale» nato nel 2016 che resterà aperto ai visitatori fino al 31 dicembre prossimo.

Il progetto prevede l'utilizzo di una combinazione di strumenti hardware e software per la fruizione di un percorso di scoperta e approfondimento dell'Ara Pacis, attraverso l'utilizzo di un visore Vr (Samsung GearVr) - fornito a ogni visitatore al suo ingresso - che attraverso la combinazione di riprese cinematografiche dal vivo, ricostruzioni 3d e computer grafica permette di immergersi a 360 gradi in un ambiente nuovo. L'Ara Pacis riacquista così i suoi colori originali, mentre alcune delle superfici del monumento prendono vita. I visitatori possono altresì «galleggiar» in volo sull'altare, planare sul Campo Marzi e assistere al sacrificio, compiuto da veri attori. Questa esperienza totalmente immersiva permette a 400 visitatori di assistere a uno spettacolo unico nel suo genere ogni giorno. Sarà lo stesso Augusto la speciale guida nel vostro viaggio alla scoperta del monumento, in una notte capitolina che non dimenticherete di certo.

Dove e quando:

fino al 31 dicembre 2019

Primo ingresso ore 19.30, ultimo ingresso ore 23

Museo dell'Ara Pacis, Roma

Biglietto: 12 euro

«Kandinsky Color Experience» Terme Tamerici, Montecatini Terme

In scena fino all'1 maggio a Montecatini Terme, la mostra immersiva dedicata al genio dell'astrattismo Vasilij Kandinskij. Si chiama Kandinsky Color Experience e attraverso projection mapping, schermi curvi, tecnologia 4d, leap motion e le soluzioni più innovative della realtà virtuale e interattiva permette ai suoi visitatori di conoscere l'arte del pittore «a partire dall'elaborazione ancora figurativa delle suggestioni folkloristiche della terra natale, per giungere all'evoluzione della forma libera, geometrica e biomorfa».

Nell'anticamera dell'esposizione, il pubblico viene introdotto in una sorta di studiolo neorinascimentale dove trovarsi a tu per tu con l'esperienza della pittura. È qui che si incontra una delle prime opere di Kandinsky, La Dama a mosca. A seguire una moderna versione della tradizionale lanterna magica proietta sulle pareti le forme geometriche che hanno reso famoso l'artista. Ma non solo, la tecnologia di realtà virtuale ha permesso di creare un ambiente a 360 gradi dove gli elementi pittorici saranno animati in maniera tridimensionale e sarà presente una videoproiezione interattiva che consentirà al pubblico di interagire con le opere stesse, facendo riscoprire i visitatori artisti.

Dove e quando:

fino al 1 maggio 2019

Terme Tamerici, Monecatini Terme

Biglietto: 12 euro

«Claude Monet - The Immersive Experience» - Torino

Una mostra che rende omaggio a Claude Monet, artista capace di «cambiare la storia dell'arte attraverso un nuovo approccio verso l'esterno, cogliendo e rendendo eterno quel momento irripetibile di vita». Si chiama Claude Monet - The Immersive Experience, un'esperienza in cui - spiegano gli organizzatori del gruppo Next Generation - «il visitatore viene preso per mano e invitato a esplorare i caporali di uno dei pittori più amati di tutti i tempi».

Il pubblico potrà camminare all'interno dei quadri di Monet grazie al 3d mapping. I quadri prenderanno vita coinvolgendo e abbracciando gli spettatori a 360°. «Sarà impossibile non carpire a pieno la corrente artistica dell'Impressionismo e l'arte di Monet». La mostra coinvolgerà non solo la vista, ma anche l'udito, con una colonna sonora creata proprio per l'evento.

Dove e quando:

16 marzo 2019 - 24 giugno 2019

Società promotrice delle Belle Arti, Torino

Biglietto: 14 euro

«Beyond the Caste» - Castello Sforzesco, Milano

Beyond the Castle offre un'esperienza unica, un vero e proprio viaggio indietro nel tempo fino al Rinascimento italiano. Al Castello Sforzesco di Milano, dopo una passeggiata sulle merlate all'interno della Torre Falconiera, «i visitatori indossano i visori Htc Vive diventando arcieri, per esplorare il castello da un nuovo punto di vista».

Obiettivo di questo nuovo progetto è «trasformare gli utenti da spettatori passivi a partecipanti attivi». Durante il gioco, l'intelligenza artificiale Eva accompagna i visitatori attraverso la storia del Castello Sforzesco, permettendo loro di conoscere cose nuove in un modo più interattivo ed efficace. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Milano, dopo una ricerca filologica su documenti storici, fonti e mappe antiche. Un'esperienza innovativa che coinvolge persone di tutte le età, e che ha ottenuto grande successo con i più giovani. Beyond the Castle rappresenta l'ideale gita scolastica, dove si impara divertendosi.

Dove e quando:

Castello Sforzesco, Milano

Biglietto: 22 euro

Con Google Arts & Culture il vostro museo preferito è a solo un click di distanza

Il tuo museo preferito a portata di click. Dal 2011 è possibile grazie al progetto Google Arts & Culture che permette ai suoi utenti di esplorare le meraviglie del mondo senza muoversi dal divano di casa. La cultura diventa così fruibile ovunque e soprattutto a chiunque. E inoltre offre alle organizzazioni culturali la possibilità di organizzare esposizioni uniche e a volte anche impossibili. È il caso del museo Mautirshuis nei Paesi Bassi dove oggi è possibile ammirare - attraverso una nuova funzionalità dell'app Google Arts & Culture - tutte e 36 le opere attribuite a Vermeer. Non vi sembra un'impresa così irrealizzabile? Serve allora fare un passo indietro. Al Gardner Museum di Boston, più di 28 anni fa furono trafugate diverse opere d'arte, tra cui uno dipinti di Vermeer, Concerto a tre. Il quadro rimane ad oggi uno dei pezzi mancanti più costosi al mondo, secondo la lista stilata dall'Fbi.

Grazie alla «Pocket Gallery» ideata da Google, attraverso l'utilizzo della realtà aumentata, oggi tutti i 36 dipinti di Vermeer sono esposti a grandezza naturale e perfettamente illuminati. È diventato così possibile ammirare tutte le opere in incredibile dettaglio e imparare di più su ognuna di esse. Come racconta Google, la loro «art camera» ad altissima risoluzione e realizzata appositamente per non danneggiare le opere d'arte è stata distribuita in diverse gallerie di tutto il mondo per creare le immagini a più alta risoluzione mai realizzata di nove capolavori di Vermeer. Un nuovo modo per imparare qualcosa di più sull'artista de La ragazza con l'orecchino di perla.

Ma non è finita qui. Con l'app Google Arts & Culture è possibile visitare oltre 1.800 musei sparsi per il mondo e analizzare oltre 6 milioni di opere e documenti.

Mariella Baroli