Ugo Spezia: «Abbiamo disperso l’opera di Fermi. Serve tornare all’energia atomica»

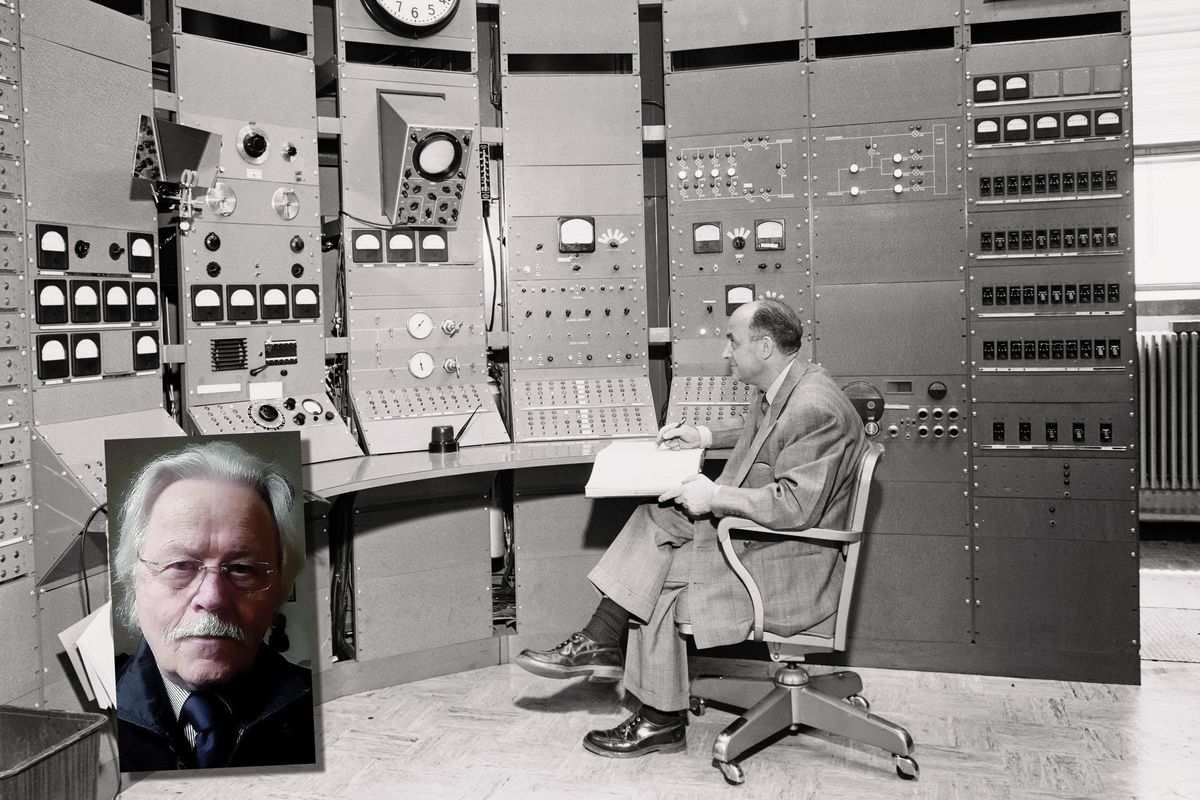

Nel quadro del Progetto Manhattan, alle 15.25 del 2 dicembre 1942, dal reattore che chiamavano «Chicago Pile 1» (CP-1), Enrico Fermi e la sua equipe ottenevano, in condizioni controllate, la prima reazione di fissione nucleare a catena. L’esperimento, che si fece in una palestra di squash sotto le tribune dello Stagg field, vecchio stadio di football dell’università di Chicago, segnava l’inizio dell’era nucleare. Di quell’evento parliamo con Ugo Spezia, eclettico e versatile ingegnere nucleare, massimo esperto italiano di sicurezza nucleare e autore, tra molti altri, del volume Italia nucleare: dalla Pila di Fermi al dissesto energetico, una perla che narra, con minuziosi dettagli, alcuni ignoti ai più, la storia dell’energia nucleare in Italia.

Ingegner Spezia, che significato ebbe il lavoro svolto da Enrico Fermi e dalla sua equipe, e quali furono le ricadute?

«L’esperimento di Fermi apriva al genere umano la possibilità di utilizzare l’energia nucleare, dimostrando che era possibile non solo innescare ma, soprattutto, di tenere sotto controllo la fissione nucleare a catena. Le parole-chiave, qui, sono “sotto controllo” e “a catena”. I successivi sviluppi conducevano gli Stati Uniti a realizzare prima le bombe atomiche, che avrebbero posto fine alla Seconda guerra mondiale, e poi i reattori elettronucleari, che avrebbero consentito di sfruttare quell’energia per scopi pacifici. Lo sviluppo del nucleare civile ebbe inizio proprio a partire dall’esperimento di Fermi, con la realizzazione dei primi reattori sperimentali funzionanti sui principi della CP-1. Nel 1945 sorgevano a Pasco (Washington) gli stabilimenti della Hanford engineer work, la cui gestione fu assunta nel 1946 dalla General electric, che sviluppava il reattore ad acqua bollente (Bwr). Sempre nel 1945, la Marina americana avviava il programma per lo sviluppo della propulsione nucleare navale, che portò la Westinghouse a sviluppare il reattore ad acqua in pressione (Pwr). Con l’iniziativa «Atoms for Peace», avviata nel 1953 dal presidente Eisenhower, i reattori progettati negli Usa venivano esportati in tutto il mondo».

Oggi «Atoms for Peace» è solo un gruppo rock sperimentale americano...

«Già. Un po’ triste...»

All’epoca, che risonanza ebbero le attività svolte da Fermi?

«Nel 1938 Fermi era stato insignito del premio Nobel ed era uno tra i maggiori fisici del mondo. Ma, per motivi di segretezza, i suoi studi furono divulgati solo dopo la fine della guerra. Il primo resoconto dell’esperimento sulla CP-1 fu pubblicato nel 1946 da chi curava le pubbliche relazioni del Progetto Manhattan. Fino ad allora, a Fermi e ai suoi colleghi era vietato parlare del loro lavoro anche in famiglia. La sera stessa dell’esperimento sulla CP-1, Fermi aveva invitato a casa alcuni colleghi. La moglie Laura, non capendo perché costoro, entrando in casa, si congratulassero con il marito, ne chiese ragione a Leona Woods Marshall, unica donna dell’equipe. La risposta fu: “Credo che oggi Fermi abbia affondato un ammiraglio giapponese”. Nel settembre 1944 diventava cittadino americano e nel luglio del 1945, dopo una parentesi trascorsa presso i laboratori di Los Alamos (New Mexico), Fermi si trasferiva nuovamente a Chicago per riprendere l’insegnamento all’università. Nel 1946 riceveva dal presidente Truman la Medal for merit, massima decorazione americana al valor civile. Nel 1947, all’esterno dello Stagg field, veniva apposta una targa commemorativa dello storico esperimento. Quando nel 1967 lo Stagg field fu abbattuto, nel luogo dove era sorta la CP-1 veniva collocata un’opera di Henry Moore intitolata Nuclear energy, accanto alla quale c’è tuttora la prima targa del 1947».

Il nome di Enrico Fermi fu associato anche agli episodi di spionaggio nucleare che caratterizzarono la guerra fredda.

«Purtroppo sì, ma senza il minimo fondamento. La guerra fredda scatenò una vera e propria caccia alle streghe contro le “spie atomiche”: scienziati e tecnici che, lavorando nei centri di ricerca americani e britannici, avrebbero fornito informazioni segrete all’Urss. Ma accanto ai pochissimi casi comprovati, come quelli dei fisici Alan Nunn May e Klaus Fuchs, la caccia alle streghe fece anche molte vittime incolpevoli. Nel 1994, dopo il crollo del muro di Berlino e l’apertura degli archivi del Kgb, un articolo di Time Magazine associò agli episodi spionistici anche nomi insospettabili e tra questi quello di Enrico Fermi. La notizia, ripresa acriticamente dalla stampa nazionale, fece scalpore e causò una vera e propria insurrezione tra i fisici italiani che avevano conosciuto Fermi. La conclusione di un’indagine voluta negli Usa dal presidente Bill Clinton è stata univoca: Fermi fu sempre al di sopra di ogni sospetto».

Come furono accolte in Italia le scoperte di Fermi?

«La figura e l’opera di Fermi entravano nell’immaginario collettivo tra i valori di progresso che animavano il dopoguerra e gli anni del boom economico. Fermi era l’idolo di intere generazioni di studenti di fisica e di ingegneria. Egli era tornato brevemente in Italia solo nel settembre del 1949 per partecipare a un congresso a Varenna, sul lago di Como, e la stampa italiana lo accolse come una leggenda vivente. Dopo il congresso, Fermi tenne alcune lezioni a Roma e a Milano, dove fu letteralmente assediato da chi stava avviando i primi progetti nucleari in Italia. Vittorio De Biasi, direttore generale della Edison, lo accompagnò a visitare i neonati laboratori nucleari del Cise a Milano, chiedendogli cosa ne pensasse. Fermi, ancora vincolato al segreto militare, non poteva esprimere valutazioni approfondite. Tornò ancora in Italia nell’estate del 1954 per svolgere alcune lezioni a Varenna, ma era già gravemente malato e, rientrato a Chicago, morì poco dopo. La figura e l’opera di Fermi hanno comunque permeato la nascita e lo sviluppo dei programmi nucleari italiani. Dall’iniziativa della Edison nacque la centrale nucleare di Trino, che fu intitolata proprio a Enrico Fermi. La maggiore delle centrali nucleari italiane sorse in seguito a Caorso (Piacenza), terra di origine della famiglia Fermi».

Poi vennero la deriva ambientalista e la cancellazione del nucleare italiano...

«Un errore drammatico che vanificava un investimento di 150.000 miliardi di lire, portava alla dissoluzione dell’industria nucleare italiana e ha costretto il Paese a spendere altro denaro (cinque miliardi di euro, fino ad ora) per smantellare gli impianti nucleari. Sono impianti che mai hanno prodotto alcun impatto sanitario o ambientale e che sono stati valutati dall’Onu-Iaea tra i più sicuri al mondo. Le drammatiche conseguenze di quella scelta le viviamo oggi, al centro di una crisi energetica annunciata che ci vede totalmente dipendenti dall’importazione di idrocarburi. L’abbandono dell’energia nucleare ha prodotto anche una progressiva perdita di cultura tecnico-scientifica, che si evidenzia nella sparizione quasi totale degli indirizzi “nucleari” dalle università italiane. Dopo il disastro di Chernobyl, alcuni presidi di scuola “militanti” chiesero addirittura - e ottennero - di cambiare l’intitolazione di alcune scuole che erano state dedicate a Enrico Fermi. Negli anni, abbiamo assistito a veri e propri episodi di fanatismo, culminati nel 2012 con la gambizzazione di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, il cui unico torto è quello di essere un tecnico nucleare capace».

L’Italia ha abbandonato il nucleare, ma non vi ha rinunciato...

«Infatti: ne ha fatto l’ennesima fonte energetica d’importazione. Il 15% della nostra energia elettrica è d’importazione francese: dalla seconda metà degli anni Novanta, importiamo oltre 5 GW elettrici (45 miliardi di kWh l’anno), pagando alla Francia, ogni anno, l’equivalente di un nuovo reattore nucleare. Il primo finanziatore dei programmi nucleari francesi è l’Italia».

Cosa possiamo augurarci per il futuro?

«Che la stagione delle follie energetiche iniziata negli anni Ottanta abbia presto fine e che l’Italia torni a essere, in questo campo, un Paese industriale avanzato. La condizione di dissesto energetico nella quale ci troviamo dovrebbe indurre il nuovo governo ad assumere l’iniziativa e promuovere un piano di riassetto del sistema elettrico, finalizzato a conseguire un mix energetico che faccia uso di tutte le fonti disponibili, inclusi il nucleare e il carbone, che sono tuttora la prima e la seconda delle fonti di energia utilizzate tanto in Europa quanto negli Usa. Occorrerebbe, inoltre, porre fine all’incentivazione, con oltre 10 miliardi di euro all’anno, del fotovoltaico e dell’eolico, tecnologie che, per ragioni tecniche, non possono essere competitive con quelle da fonte fossile o nucleare. Forse è un peccato che sia così, ma è così».